相關系列、圖文:【一位體育教授和流亡學生的不解之緣】、陳猷時代連結

文/廖文瑋、汪琪撰寫,廖文瑋編版

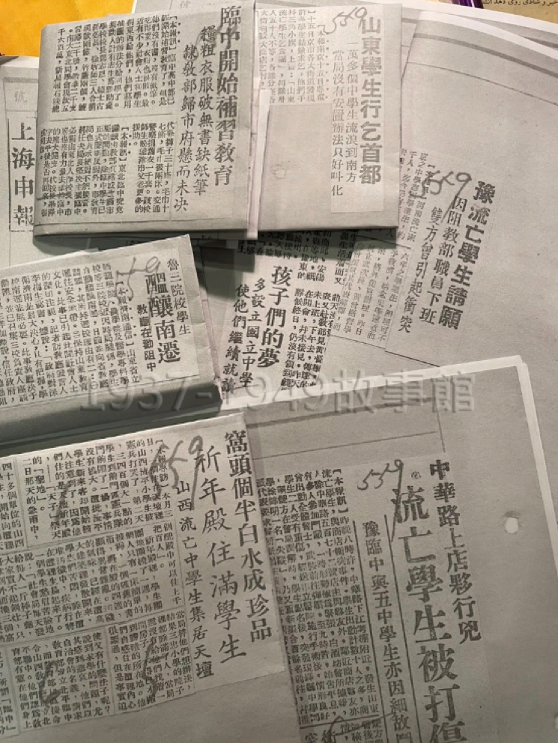

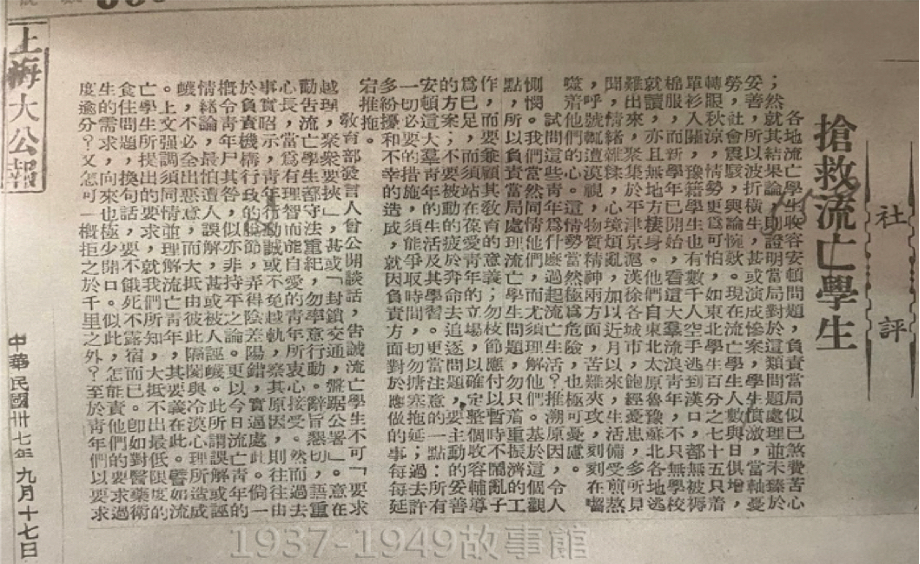

圖/汪琪翻拍自1948年剪報資料

1939年秋天,二戰在歐洲爆發。戰爭到來的前夕,英國一位牧師路易斯(C.S.Lewis) 在對牛津大學的學生講道時,問了這麼一個問題:「當一個人發現天堂或地獄正向他步步進逼時,… 還會認為將他僅有的時間放在文學、藝術、數學或生物這種無關緊要的事情上是對的,甚至…是可能的嗎?」[1]

路易斯牧師提問的目的,其實是要說服牛津的年輕學子:無論戰事如何發展,都不應該放棄學習。他不知道在半個地球之外的中國學生,早已為了繼續學業,啟動了轟轟烈烈的流亡潮。

這種古今中外極少見到的大規模學生流亡現象[2]有兩個先決條件:學生有心、家長放手;[3]而要學生和家長達成心願,則還有第三項要件,便是政府(包括軍方[4])接手。按常理判斷,這幾個條件看似根本不可能出現,然而在抗戰爆發後,它們不僅迅速成立,並且每一個環節竟然也都在萬難中扣上了。

十多歲的孩子拎著小布包,成群結隊地踏上尋求教育機會的漫漫長路,許多學生根本來不及通知家長。在動輒數百里、充滿險阻的流亡路途上,師長、同鄉、慈善團體、甚至沿途的商家、小吃店和居民伸出的援手,減少了他們因為傷病而流落他鄉的風險。政府方面,則在當時的教育部長陳立夫先生規劃下,以僅次於軍費的預算,迅速在大後方設立了保育院、國立中學;淪陷區的主要大學,也合併為聯合大學,繼續運作。自1943年起,學生的貸金制度甚至改為完全公費:學費和生活費由國家一肩扛起。[5]

抗戰結束後,名義上政府取消了國立中學和聯合大學這一戰時體制(參見時代連結)。不幸內戰接踵而至,流亡潮再起。在1948年以前,中共控制區大致限於小城市和農村,各省大城市大抵由國府控制,學生主要流向大城市,因此政府尚能在都市設立臨時學校,例如濟南市的5所臨時中學,青島的12所流亡學校,都收留了不少學生[6]。

只可惜內戰與抗戰畢竟不同;不但政治情勢複雜,金融體制失序的問題也更甚以往。1948年是內戰出現轉折的一年,國軍逐漸處於下風。3月,解放軍在東北攻佔四平街,在河南打下洛陽,[7]在山東切斷濟南青島間的聯繫,在陝北進取宜川、隨後很快收復延安。中共控制的東北西滿、東滿,華北陝西、山西、河北、河南、山東各省頓時連成一片。而原本國軍藉以聯繫各大城市的鐵路:包括中長、膠濟、隴海、津浦、平漢線則被一一切斷,城市也陷入各自為戰的窘境。

內戰加劇、大片土地易手的背景下,眾多來自東北、華北的學生再度面臨危機,如同抗戰一樣,面對瞬息萬變的戰場,他們選擇跟隨國府前往他方,造成大批流亡學生跨省移動,由東北、華北各省前往平津、陝西、京漢、徐州等地。

國府一方面試圖將流亡學生從大城市遣送回未被佔領的原籍地或疏散到周邊地帶,一方面成立青年復學就學輔導委員會、青年就業輔導處和青年服務站,對流亡學生進行登記和救濟,並在長江中下游省分建立臨時中學、聯合中學,來安置南遷流亡學生。

然而相對於抗戰,內戰時期內部的分裂與不確定性使得全國沒有一個明顯「相對安穩」的「大後方」足以讓學生暫時就讀;另方面,連年征戰造成政府財力耗損與行政紀律廢弛的問題也益加嚴重,這種種使得政府不再有能力複製抗戰時期的教育模式。國府有能力安置的人數,估計不及總人數的五分之一。[8]

不僅如此,用來救濟流亡學生的經費在行政延宕、官僚層層苛扣和通貨膨脹幾近失控的情況下,最終落入學生飯碗的生活救助金寥寥無幾。然而隨著內戰天平傾斜,流亡學生湧入城市的人數不斷增加。根據當年9月16日南京《大剛報》報導,華北、東北及華中流亡至北平、天津、漢口和青島的學生人數,估計已經超過10萬人。他們就學就業的期待落空,加以身無分文、居無定所、甚至三餐不繼。

1948年8月,南京等地已經出現流亡學生結隊行乞的現象。[9]他們手持三角小旗,上面寫著「XX流亡學生乞食團」,每隊30至50人不等,向大商店乞討。困頓中,他們或是利用組織,或是發起學生運動向政府抗議,要求改善處境,例如北平的七五事件。另方面,因「生活不安、心情焦躁」,有人開始鋌而走險,搶佔旅店、吃霸王餐、看霸王戲,聚眾滋事;城市居民為自衛或報復,與學生衝突,屢屢爆發不幸事件。

1948年9月20日,南京《中國日報》[10]報導了流亡學生砸戲院的消息,次日,流亡學生在槍擊命案中喪命的案子,更成了該報的頭條新聞。事件起因是流亡學生上雜貨店買糖作藥引,不滿老闆給的份量,雙方爆發口角。學生離開店鋪後,老闆王慶嵐[11]知道可能會有意外,立即趕赴東釣魚巷警所報告。王慶嵐返家,警所巡官巡佐也隨後趕到,但前來理論的流亡學生已經聚集了二十餘人。「巡佐王義昌見狀上前勸阻,但未能和平解決。」不僅如此,「學生進門後,即將老闆按倒於床前,一人扼住喉頸,二人抓住下部,飽以老拳,王慶嵐性急,即摸出床頭加拿大白郎寧八吋手槍一只,放出一槍,打中學生毛元化。」此時「巡佐冒險衝入,企圖阻擋」,「又一槍響…中槍擊學生則已因傷重倒地矣。」事後證實,在混亂中有兩名學生死亡。

槍擊案發生後,各地流亡學生趕到,約四五百人手持木棍,將該店鋪砸毀。不單如此,「在打商店時,…學生在建康路兩頭守衛,交通頓告中斷」,而「中區警局局長陸紹基當時亦在場觀看,」沒有任何作為;學生向他追問有沒有同學被捕,局長「連忙否認,並加勸慰。」

由大處看,可悲的或許還不僅只是政府對於流亡學生問題束手無策,以及事件過程中公權力的退縮。事後調查發現,原來射殺學生的雜貨店老闆王慶嵐本是美國華僑。抗戰期間他為救亡圖存,回國加入陳納德成立的第5、及第14航空隊,成為飛虎隊員。退役後王慶嵐將當年自衛用手槍及另一隻步槍攜帶回國,作為紀念,不料槍隻最後卻成為射殺學生的凶器;抗日英雄無端成為殺人犯、階下囚。[12]

上述南京健康路的悲劇是單一事件,然而在當時來說,卻不令人意外。在上海擔任記者的作家尹雪曼,1948年9月29日在《益世報》發表的一篇專訪,描繪了另一群學生的遭遇。[13]這群逃到蘇州的河南大學學生告訴他,開封僅僅五天便陷於敵手,他們「從炮火中,冒了性命的危險逃亡出來」,但是逃出來之後四顧茫茫,不知道要去哪裡,只有跟著逃難人潮走。一路上穿越共軍控制區和土匪出沒地帶,3000名學生除了沒逃出來的800人,途中死、傷、病和被俘的不計其數,到達蘇州的只剩下1200餘人,而河大校長卻對報社記者說河大學生「並無傷亡」。

當河大學生好不容易到了安全地帶,當局沒有人去探視,反而令學生冒雨搬出旅舍,要他們到偏遠的兩所中學打地鋪。而尹雪曼所能替他們找到的「負責人」,只是一名在辦公室裡「一邊抽著煙,一邊悠閒地在望雨景」的教育部官僚。這些場景反映出的,是流亡學生的悲慘處境和管理系統的失靈。

河南大學學生的情況堪慮,卻頗為「典型」。9月17日《大公報》一篇社評指出,當時已經秋涼,但是絕大部分東北的流亡學生「只著單衫入關,豫籍學生也有數千人空手逃到漢口,都無被褥棉服」,他們「生活備受煎熬,呼號輒遭漠視,物質精神兩方面,苦難夾攻」,「擠在湫隘濁污風吹雨打的破廊漏室中,磕頭碰臉、嘈雜煩囂」。

有學者統計,內戰期間,僅僅《大公報》便刊載多達673條有關流亡學生的新聞[14]。當年標榜「不黨、不賣、不私、不盲」的《大公報》和由天主教會創辦的《益世報》等報紙,傾向同情流亡學生的遭遇,認為社會上不該將這些青年「指為戾氣、謚為暴行」,尤其不宜輕易給他們「戴上各種流行的帽子」,「摻入政治意味」,只因令這個時代「政治失序和社會失常」的是中老年人,不是年輕人,因此要「各地當局負起責任」[15]。

1949年大陸失守,「當局」終究沒能擔負起照顧流亡學生的責任,甚至還發生諸如澎湖713事件的悲劇。而除了山東聯中學生,究竟有多少流亡學生到了臺灣,留在大陸的結局又如何,已經難以查考。

事後檢討政府對於流亡學生的應對措施,例如抗戰期間在後方廣設國立學校、公費收容學生的政策,方向上無疑是正確的;當年的流亡學生當中,後來出了諾貝爾獎得主、大學校長、院士、國際知名的藝術家。甚至中共建政後的「兩彈一星」元勛,也有多人曾經經歷流亡歲月。換句話說,戰爭停息後,國家重建所需要的人才,許多都來自流亡學生。內戰階段政策的失敗,主要在執行力喪失和社會體制失靈。

或許有人會問:是什麼支撐著這些流亡學生──即便淪落天涯,也不願棄學回家?取得文憑以便未來從事更理想的工作,是現實、也是文化傳統養成的信念。兩千年來在儒家傳統的薰陶下,「修身、齊家」之後,才談「治國、平天下」,而「修身」靠教育;所以通過教育,以報效國家的觀念根深蒂固,而國家危難更加鞏固了「教育同國家興亡存滅緊密相聯」的信念。此一信念也一再在曾為流亡學生人士的訪談和回憶錄中出現。

注解

[1] C.S. Lewis, Learning in Wartime, A sermon preached at The Church of St. Mary the Virgin (https://en.wikipedia.org/wiki/University_Church_of_St_Mary_the_Virgin), Oxford, Autumn, 1939. (https://www.christendom.edu/wp-content/uploads/2021/02/Learning-In-Wartime-C.S.-Lewis-1939.pdf)

[2] 國外文獻中不乏戰時教育研究,然而有如抗戰及內戰期間在中國大陸所出現的,大批學生成群結伴脫離家庭尋找受教機會的現象,則少之又少。

[3] 當年教育不發達,許多青少年必須離開家鄉才有機會上學,戰時局勢瞬息萬變而信件傳遞費時,所以學生往往來不及得到父母同意,便匆匆踏上流亡的路途。

[4] 例如胡璉、孫立人及李仙洲都曾經辦學。

[5] 關於抗戰期間教育支出,請見劉遐齡,〈戰時中國的教育〉,許倬雲、邱宏達編輯,《抗戰勝利的代價》,聯經出版社,1986年台北出版;諶旭彬,〈陳立夫:抗戰八年,教育方面的投入僅次於軍費〉,2017(https://www.krzzjn.com/show-607-46855.html)。網路流傳不同版本、大同小異的報導,《希望之聲》的〈民國風範 抗戰中的教育支出令人驚訝!〉是其中之一(https://www.soundofhope.org/post/257564?lang=b5)。

[6] 黃小艷,〈國共內戰時期(1946—1949年)流亡學生問題略論〉,《江蘇大學學報(社會科學版)》2010年第1期,頁41-48。

[8] 見《南京大剛報》1948年9月16日報導,〈流亡學生數逾十萬,吃飯讀書亟待解決〉。

[9] 天津《大公報》,1948年8月16日,〈南京街頭觸目驚心,山東流亡學生結隊行乞,教部還沒有安置的辦法〉。

[10] 當時的報紙也有不同政治立場,〈南京日報〉一般認為具有國民黨色彩。

[11] 在21日報導中,雜貨店老闆姓名誤為「王清蘭」,日後新聞中已經更正。

[12] 〈建康路昨晚彈飛血濺!流亡學生一人慘死〉,《中國日報(南京)》1948年9月21日。

[13] 尹雪曼,〈豫流亡學生在蘇州〉,《益世報(天津)》1948年7月20日,第3版。

[14] 張鉉禹,〈流離與失序:解放戰爭時期流亡學生的狀況——以〈大公報〉和〈中央日報〉的報導為中心〉,《西部學刊》2024年第3期,頁135-139。

[15] 〈搶救流亡學生〉,《大公報(上海)》1948年9月17日,第2版。

參考文獻

黃小艷,〈國共內戰時期(1946—1949年)流亡學生問題略論〉,《江蘇大學學報(社會科學版)》2010年第1期,頁41-48。

張鉉禹,〈流離與失序:解放戰爭時期流亡學生的狀況——以〈大公報〉和〈中央日報〉的報導為中心〉,《西部學刊》2024年第3期,頁135-139。

諶旭彬,〈陳立夫:抗戰八年,教育方面的投入僅次於軍費〉,2017。(https://www.krzzjn.com/show-607-46855.html)

劉遐齡,〈戰時中國的教育〉,許倬雲、邱宏達編輯,《抗戰勝利的代價》,聯經出版社,1986年台北出版。