本文摘自曹賜固、曹永洋著,《八芝蘭天玉齋隨筆》一書中之第49─54頁,〈憶兒時〉,草根出版事業有限公司2014年出版。

文/曹賜固撰寫,郭以涵編輯

圖/郭以涵翻拍自《八芝蘭天玉齋隨筆》

打開記憶的箱篋,映照在腦膜裡的,彷彿是一張黑白照片,儘管歲月幾乎遮掩了那些線條,可是在我心版裡,那影像看起來又格外鮮明。我是在二歲又二個月上失去了我的慈母,一個人在生命成長過程中最重要的母親。那時我已經學會獨自在地面上走路,也會說一點不成句的話,可是還是十分稚幼,什麼都不懂。一直到六歲的這一段時間,生活上的點點滴滴都是祖父幫忙照顧的。由於那時一大家子的人都住在鄉下(現在士林蘭雅)過著典型的農耕生活,繼母要照顧我弟弟,還要輪流煮四十多人吃的飯菜、洗衣、清掃、種菜、養豬的工作⋯⋯,從早到晚,忙個不停,當然抽不出時間來照顧我了。

我的啟蒙教育:漢學私塾

六歲不到的這段歲月,早餐都由祖父曹公迪臣以糕仔當早餐,沒有其他副食品,所以造成營養不良是意料中的事,在發育上自然趕不上其他同年齡的孩童。那段時間我每天晚上都跟祖父睡在一起,他老人家的慈愛我終生難忘——慚愧的是我未有向他老人家報恩的機會,因爲我十四歲那年,祖父就溘然與世長辭。

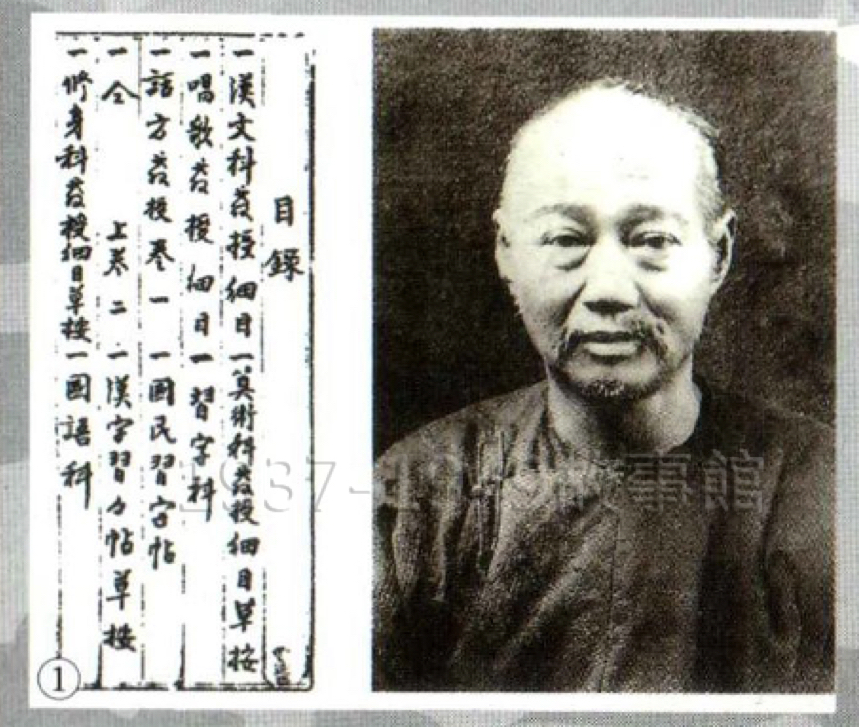

儘管如此,我的啓蒙教育是在祖父手中開始。當時漢學根柢很好的祖父辦了個私塾。八歲到十二歲這段期間,我便在這個私塾裡半玩半讀,混在大人學生多、小孩學生少的天地裡。一直到了十二歲那年,楊子龍同學來拜訪務農爲生的父親,請求准許我跟其他的孩子一樣到「公學校」上學。後來跟祖父商量的結果,得到他老人家的同意,讓我進入當時的「八芝蘭公學校」(現在士林國小),於是這樣開始了日後重要的正式教育。

我的個子雖然矮小,但身體的運動神經都很敏捷,運動項目方面,我擅長一百公尺短跑,單槓操作也相當靈光,倒立在地面上行走也熟練自如。

國小六年期間,發生過一場幾乎改變我一生的大病。那是三年級的暑假前,我因患熱病無法到學校上課,而且足足在床榻上躺了四十天。每天虛弱地躺在床上,呆望著天花板,無法起來走動。有時我眞想放棄上學,不要再唸書了——雖然我在公學校的成績,每學期都是保持第一名,自己求知的欲望又是那麼強烈。但是這場病來得相當凶猛,學校的老師認爲我大概無法繼續上學了,一次也沒來探望過我,只是間接透過楊子龍同學問過我爲什麼還沒來上課?病況怎麼樣啦?再不來的話,功課就趕不上了呀!

一個十五歲的鄉下農家子弟,由於病魔纏身,這種呼天不應、喊地無門的困境,第一次使我感到徹底被遺棄的絕望,可是有什麼辦法呢?唯有哀嘆自己的命運罷了。

但是過了一段時間,我逐漸在這場幾乎送掉性命的熱病中一點一滴地康復。上蒼垂憐,竟使我在重病中奇蹟般地活下來。病後,我的頭髮有一段時間全部脫落,不但變成一個禿子,而且十足成爲一個皮包骨的瘦鬼,臉色蒼白,皮膚皺摺,眼眶深陷,只剩眼窩還有兩道亮光,是人見人驚的殭屍,連自己也不敢辨認哩!

父親揹我去上學

病後,第一天上學是父親揹著我去的,記得踏入教室的時候,老師正在上課,全班的同學都驚住了,老師凝視我的眼光是驚詫、憐憫、關注還是無奈?我記得他皺著眉頭凝視了我好一陣子。可是老師還沒有開口之前,全班的同學看到我這個樣子時,禁不住哄堂大笑起來,我那時真想能找個地洞鑽進去躲藏。啊,我的父親那時內心一定非常痛楚,有火一般燃燒的灼痛吧!

「老師,這孩子足足病了四十天啦!差點兒丟了這條小命,是從鬼門關把他撿回來的,老師您已經看到了。三分像人、七分像鬼……病雖然好了,可是落了四十天的課,恐怕會脫節而且趕不上進度了。懇請老師您多多照顧,實在感恩不盡……身體還沒有保養就趕來上課,恐怕會給老師增加許多麻煩,千萬拜託,請老師特別照顧,謝謝老師⋯⋯」

「當然,當然,我會照顧他的,你放心好啦!」老師說。

父親聽完老師的話,滿懷悲傷地回去了。他走出教室時那慈愛的眼神,我一輩子都忘不了。我這時好像失去依靠,感到虛脫般,渾身有點站不住的樣子,這是三年級暑假前的事。

因爲病後虛弱,我的兩腿還沒有體力足夠支持我走到學校。蘭雅到八芝蘭公學校當時還有一段曲曲折折的粘土和砂石子路,走起來還有三十分鐘的腳程。父親就這樣每天揹著我,足足上了兩個星期的課。我當時趴在嚴父也兼慈母的父親背上,清晰地聽到他的喘氣聲,他一步一步踏在沙地上,我滾動在眼眶裡的淚水好幾次差點兒滴在他老人家的背脊上。我心中祈求神趕快讓我恢復體力,我這樣期待,也這樣希望,讓我父親趕快得到休息,不用再麻煩他這樣辛苦,在那般勞累的耕作之後,還要爲他這個稚子付出這許多額外的體力!

在我內心深處,像有萬把針刺般感到痛苦難當,我無法向別人傾訴這種感受,我也在心裡偷偷地許諾,我一定要好好唸書、好好地報答父親的恩情⋯⋯蒼天啊,請您保佑我慈愛的父親,也垂憐我這個自幼失去母愛的病弱的孩子吧!

兩個星期過去了。我自己能走路了,於是拖著沉重、氣力尚未完全恢復的步伐上學。

夏天去了,秋天來了,新的學期開始了,那一年的秋冬,坐在教室上課,雖然穿了很多件衣服,病後虛弱的身體,還是使我感到穿透肌骨的寒意,也許那時代農家子弟擁有大地之氣的頑強、堅韌,使我熬過那段黯淡的年月;我迄今不能忘懷,強忍著刺骨的冷風在教室裡聽講的情景。⋯⋯每節課休息的幾分鐘,我都會去校園的大榕樹下伸伸懶腰,我凝望著那片片綠意盎然、強而有力的新生命,從內心中也湧出一股勇氣,我從死神邊緣繞了一圈回來,我對生命感到倍加珍惜。

等到這學年結束,成績就要發表了,我很懷疑能否保持班級中第一名的榮譽,如果這一年我不能維持這項記錄,下一年我也要努力贏回來的,我這樣下了決心⋯⋯

然而,皇天不負苦心人,成績發表了,我還是得到第一名,我熱淚盈眶地接受了這項榮譽。六年期間,十八個學期我始終保持這個成果,我畢業於第十九屆八芝蘭公學校,這也是維持這個校名的最後一屆,此後母校便更名爲「士林公學校」了。

畢業典禮上我獲得了第一名,獎品是一個古雅、沉甸甸的赤銅文鎮。這個赤銅色的文鎭在將近七十年的時光中,仍然泛著古雅的銅色,現在在閱讀時,我仍然習慣用它來鎮壓一些文稿資料呢。

現在我已經是八十四歲的老人了,當我提筆記述這些七十多年前的往事,心中的感觸實在不是這枝禿筆所能言宣的。我能在垂暮之年,將祖父、祖母、父親、母親、繼母、我的老伴,全都一一放進北基墓園同住,完成了這個心願,在進金的日子,我彷彿聽到極樂世界蓮臺上飄送來菩提經的清音。

父親,您老人家在那個極樂世界一切都平安吧?

那個當年您揹在身上,送去上學的孩子,後來讀了師範,當了一年教師,日後又遠赴日本,在異國度過了九年苦讀的歲月,成爲一名懸壺濟世的醫生。我希望自己所做的一切,能無愧於您老人家的培育和期許,這份小小的心願,伴隨我走過許多悲歡歲月。

一九八七年