相關單元:【林可勝與圖雲關】

本文摘自張之傑,〈我還活著〉,收於何邦立編著,《林可勝追思論文錄》(台北:梁序穆暨許織雲教授基金會,2020),頁236─238。該文亦曾發表於《中央日報》副刊,1993年9月19日。

文/張之傑撰寫,汪琪編輯

「媽媽,我還活著!」六十五歲的徐國瓊教授講到這段往事,眼眶不禁發紅,隨即低聲抽泣起來。

兩年前(1991),我到拉薩出席「第二屆國際格薩爾王傳研討會」,結識了徐國瓊教授。徐教授誠懇、木訥,臉上佈滿斑痕。當時兩人只交換名片,並未深談。後來在《格薩爾研究》上,屢次看到徐先生的大名,得知徐教授在文革初期,曾冒著生命危險,將七十一本 《格薩爾王傳》珍貴手抄本埋藏地下,對保護藏族文學遺產貢獻至大。

今年(1993)七月,我又到內蒙錫林浩特出席「第三屆國際格薩爾王傳研討會」,一眼就認出臉上佈滿斑痕的徐教授。這時我已知道徐教授在文革期間曾吃過不少苦頭,便誤認徐教授臉上的斑痕可能和文革有關。一天,在閒談中,徐教授在談及往事時說出一段不平常的經歷。

這段經歷人、時、地俱全,是現代史的重要史料。我提議由我訪談,寫篇報導,將之公諸於世。徐教授點頭首肯。次日上午,在會議休息期間,徐教授走過來,坐在我的旁邊,拿出一個小本子,以帶有雲南腔的普通話說:「這段經歷我簡單地寫下來咯,你參照著寫吧,題目就用『我還活著!』好咯。」

徐教授打開小本子,指著自己剛寫下來的一段文字的標題「我還活著」言之淚下說: 「一想起這段往事,我就想到我母親。當我從死亡中醒來時,對正在哭我的母親說:『媽媽,不要哭,我還活著!』⋯⋯說著,65 歲的徐教授抬起手來,用中山裝的袖子不住地拭淚。

徐教授匆匆寫出的這段文字雖短,但字字真實,出自肺腑,我這個「訪談」者已沒有必要從頭另寫。再說,徐教授一談起這段往事就難過得落淚,我還忍心再勾起人家的傷心事嗎?以下是徐國瓊教授匆匆寫下的經歷,由我略加連綴而成的真實紀錄。

日本飛機空投的雜物

「我於 1928 年 5 月生於雲南省昌寧縣明華鄉徐家寨。1940 年,我 12 歲,在故鄉明華小學上四年級。那年農曆臘月初,學校即將放假。一天,放學途中,我和兩位同學在路邊的枯草叢中捉螞蚱。突然,空中傳來一陣嗡嗡聲,由遠而近,聲音越來越大,抬頭一看,只見九架銀灰色的日本飛機,三架一組,排成品字形,沿著瀾滄江,由東向西飛行。

當日本飛機臨小寨(地名)上空時,突然投下一些物品,像撒傳單一般,紛紛墜落地面。由於好奇,我們跑過去觀看,只見有軍綠色的空罐頭筒、存有碎渣的餅乾盒、綁腿帶⋯⋯等等。

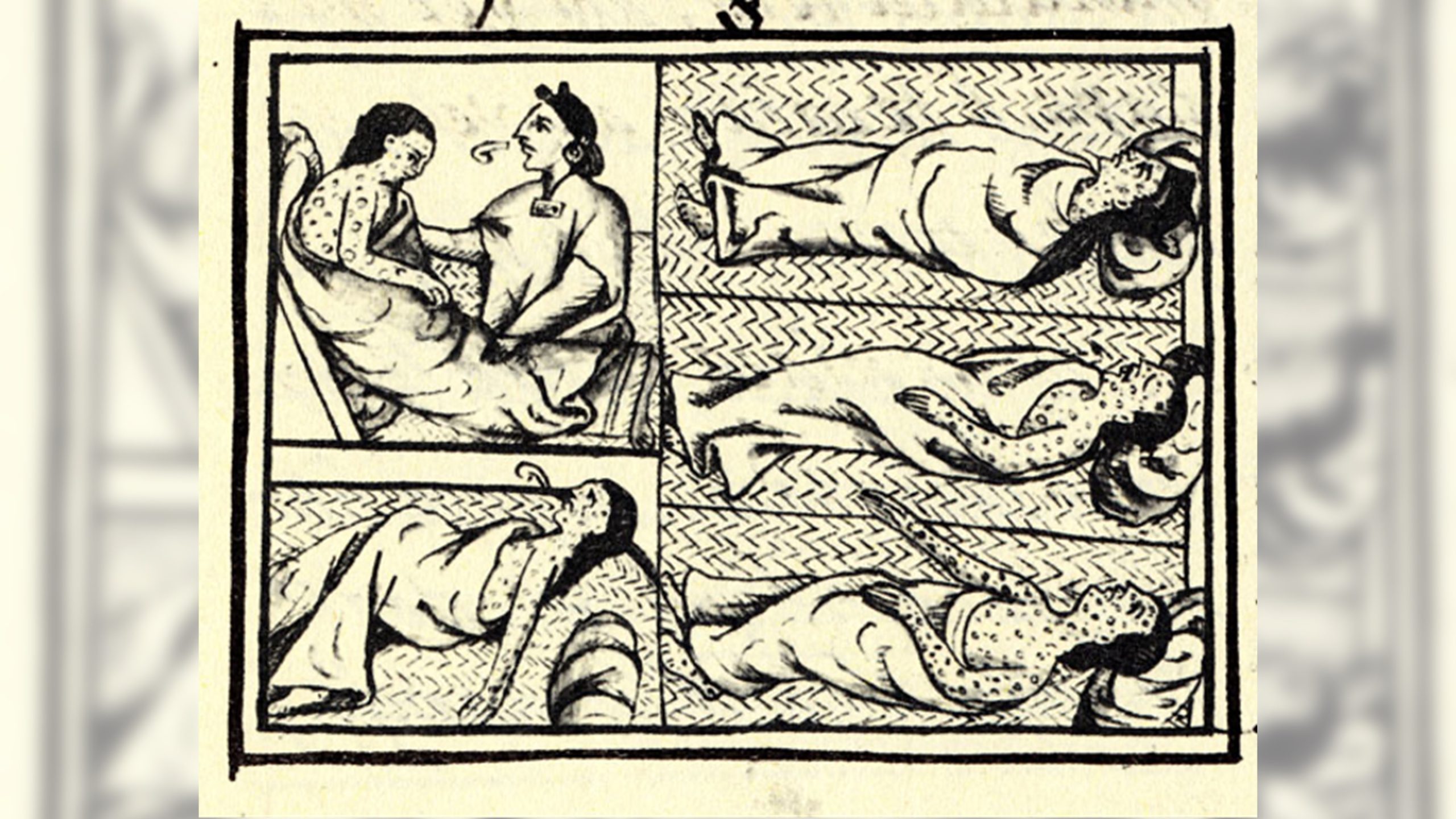

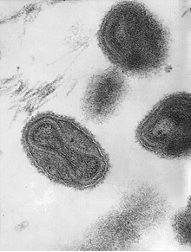

我們摸過這些東西的第三天,都病倒了。我先嘔吐,接著發高燒。約三天後,面部出現了丘狀紅斑。緊接著,全身長出丘疹,密密麻麻,連成一片。在半昏迷中,聽見母親說 『啊呀!阿祥(我的小名)出痘了!』我才知道自己得了天花!

「幾天後,丘疹成為灌滿乳白色膿漿的膿皰。這時疼痛日甚一日。不幾天,我就完全失去知覺。只能整日平臥,不能翻身。隨著膿皰潰爛,我的背部與墊褥已結在一起了。」

「一天上午,約吃過早餐時刻,我從夢中醒來,只見母親淚流滿面,正在呼喚著我的小名,又聞到燃香的香味,還看見頭邊放著一個雞蛋。我完全不知道發生了什麼事 。」

死了超過一頓飯的時間

「幾天之後,母親告訴我說,我曾經死了一頓飯還長的時間了!其實,我並沒死,只不過作了一個夢。五十多年來,這夢一直記憶猶新,就像剛發生過的事一般。」

「夢中, 我背著竹篾編的馬草籃,右手握著鐮刀,一步步登上家鄉名剎觀音寺山門前之字形的石階,路邊遍開著黃紅色的牽牛花,香氣撲鼻而來。我進入寺門,將竹籃和鐮刀放在樹下,匆匆爬上門裡正在盛開的那棵鮮紅色茶花。我小心翼翼地攀上樹梢,折了一束鮮花,準備拿回家插在祖先牌位前的花瓶裡。我手握花束正要下樹時,只見寺中尼姑——大師叔——走出殿門,步下石階向我走來。他一見我,便面容嚴肅地喝道:『小祥!你怎麼來摘寺裡的茶花?』

「我猛一驚,夢就醒了。但見母親正在哭泣,並哭喊著我的小名。香還沒燃盡,雞蛋還在頭邊放著。在死者床頭燃香,枕邊放雞蛋,是我們家鄉的習俗。我意識過來,對母親說:『媽媽,不要哭,我還活著 !』

「又過了好些日子,母親和姐姐給我翻身,但我的背部已和墊褥黏在一起。母親只好用溫水將墊褥淋溼,然後將我的背皮與墊褥一起活活撕下!我慘叫著:『媽媽,疼不贏啊!』」

「我為下學期開學後不能去上學而著急,大人對我說:『不要著急,等病好了再去上學。』當我重新學會走路步出家門時,已是吃粽子的端午節了。這時我才知道,我們那所有數百人的小學,已因〔師生〕染上天花而大量死亡,已經無法正常上課了。往事猶如一場惡夢,說來仍然令人心驚。」

我的緬鐵小刀

「1945 年秋,我考入雲南順寧省立中學初中部,開學後沒幾天,日本就無條件投降了! 勝利遊行那天,我買了一把緬鐵小刀,不停的舉刀揮舞著⋯⋯。五十多年來,這把小刀一直沒離開過我。」

「曾記得我小時候面容長得也很好看。日本軍閥的細菌戰給我臉上『錦上添花』,留下了永遠的紀念。所幸九死一生,我還活著,成為歷史的見證,這或許就是我死裡逃生的意義吧!」

徐教授匆匆寫出經歷,字跡愈來愈草,最後幾頁已難辨識,可以看出徐教授心中的激動。男兒有淚不輕彈,當 65 歲的徐教授含著淚給我看那把不起眼的緬鐵小刀時,我也為之悸動不已,心中升起陣陣隱痛。