文/林玉清撰寫,羅國蓮編輯

每場戰爭過後

必須有人打掃

畢竟東西

不會自動歸位

有人必須把瓦礫

推到路邊

這樣載滿屍體的推車

才能通過

——辛波絲卡〈結束與開始〉[1]

台大齊邦媛教授在《巨流河》書中也描述了抗戰期間她從蕪湖坐船到漢口的逃難過程:

「蜂擁而上的人太多,推擠之中有人落水;船已裝不進人了,跳板上卻仍有人擁上。只聽一聲巨響,跳板斷裂,更多的人落水。

黑暗的江上,落水的人呼救、沉沒的聲音,已上了船的呼兒喚女的叫喊聲,在那個驚險、恐懼的 夜晚,混雜著白天火車頂上被刷下的人的哀叫,在我成長至年老的一生中常常回到我的心頭。」[2]

根據聯合國在1947年2月15日提出的報告草案,1937-1945八年期間,中國「據估計戰爭死亡人數逾900萬,由於戰爭死於疾病及受傷人數達數百萬,劫後餘生者亦陷於窮困和流亡;交通遭巨大破壞,教育受嚴重損害,工礦業十損其九,災荒和瘟疫波及廣西500萬人、湖南1,000萬人。」[3]

兵荒馬亂的八年裡,數千萬中國人淪為難民,他們背井離鄉,扶老攜幼,在逃往大後方的路上顛沛流離。人心惶惶、自顧不暇,走街串巷、望聞問切的鈴醫,抑或郎中坐堂、名聞遐邇的四大藥號——廣州陳李濟、漢口葉開泰、北京同仁堂和杭州胡慶餘堂,他們的命運如何?走方郎中能遊走四方、養家糊口?四大藥號還能精製丸藥、懸壺濟世?硝煙彈雨中藥材是否供應無虞?從不同視角切入,發展竟是南轅北轍,出乎預料。

中醫的生死存亡之戰

有人說,抗戰是中醫處境最艱難、變革也最大的一個時期。其實,早在西風東漸的清朝末年傳統醫學的挑戰就已經悄悄地展開了。

清末民初,西方醫學大量輸入中國,並且正式納入了新式教育體制,傳統中醫初嚐前所未有的威脅;五四新文化運動鼓吹「德先生」與「賽先生」,作為「新學」的西醫,不僅獲得知識界的認同,更得到擁有海外遊歷經驗的社會菁英大力支持,逐漸成為足以與中醫抗衡的一股勢力。

曾經赴日學醫、新文化運動領袖之一的魯迅在短篇小說集《吶喊》自序中寫道,「中醫不過是一種有意的或是無意的騙子」。

前台大校長、五四運動最具影響力的學生領袖傅斯年直言,「我是寧死不請教中醫的,因為我覺得若不如此便對不起我所受的教育。」

中醫世家出身的知名歷史學家陳寅恪則認為中醫治病確實有效,但因為沒有相應的理論體系,所以他不相信中醫。他在〈吾家先世中醫之學〉文章中指出,「然不信中醫,以為中醫有見效之藥,無可通之理。」[5]他說,「寧願讓西醫治死,也不願讓中醫看病。」

知識界批評中醫愚昧、迷信、落後,新舊思潮激烈衝突下,西醫界公開與中醫界決裂,形成涇渭分明的兩大對峙陣營。「西醫界稱中醫為舊醫,稱自己是新醫,將中西醫之爭視為是『新舊之爭』,先進與落後之爭;而中醫界稱自己為國醫,稱西醫為西醫,將中西醫之爭視為『中西之爭』。」[6]

中央大學歷史所副教授皮國立說,「孫中山肝癌末期時藥石罔效,無計可施下,不信中醫的溫和派學者胡適應朋友之請勸他服用中藥,孫中山說,適之啊,我是學西醫的,你還叫我吃中藥,胡適回答說,先生不妨一試。後來孫中山離開協和醫院,住到顧維鈞家,服用中醫師路中南開的藥方;他認為在西醫院吃中藥,對協和醫院的醫師不敬,是不以誠待人。由此可見那個年代中西醫的衝突很厲害。」[7]

起初,中西醫之間只是意識形態互異的學理之爭,然而到了1920年代末期,對抗升級為體制之爭,甚至成了生死存亡之爭。

1929年,南京國民政府行政院衛生部成立,下設「中央衛生委員會」,2月召開第一屆中央衛生委員會會議,會中以「中醫妨礙全國醫事衛生」為由,提出四項針對「廢除中醫」的提案,擬定一連串漸進手段限制中醫發展,將中醫剔除在教育體制和國家醫療體制之外,逐步達到消滅中醫的目標。其中代表人物余雲岫委員強調,「舊醫一日不除,民眾思想一日不變,新醫事業一日不向上,衛生行政一日不能進展。」[8]

消息曝光後輿論譁然,全國中醫藥界團結一致迅速反擊,展開一連串抗爭及請願;上海中醫藥界最為積極,通電全國各地中醫藥團體,提議召開全國性會議。3月17日,來自全國15省、132個醫藥團體的262位代表群聚上海,舉行全國醫藥團體代表大會,抗議政府通過余雲岫等人提出的「廢除中醫案」。大會高舉「提倡中醫以防文化侵略」、「提倡中藥以防經濟侵略」、「提倡中醫藥就是保全中國文化經濟」等主張,並且訂定3月17日為「國醫節」,成立全國性永久組織「全國醫藥團結聯合總會」,組織請願團前往南京。

這場維權抗爭贏得上海各大報館的同情與支持,聲勢浩大,驚動了南京府院高層,也爭取到一批國民黨元老的支持,從而保住了現代中醫藥發展的命脈。當時,國民政府行政院院長譚延闓表示:「中醫決不能廢止,我做一天行政院長,非但不廢止,還要加以提倡。」監察院院長于右任也說:「我一生都看中醫吃中藥,在我們陝西,全省只有一間教會辦的西醫院,一共只有三個西醫生,大部分百姓看病都是靠中醫治理的。」[9]

皮國立說,「余雲岫很了解中醫,他對中醫的批評非常到位,很難反駁。他的主張是中醫不科學,要廢除,而中藥是有價值的,值得研究,不過,不是由中醫研究,而是要西醫跟現代的科學家、公共衛生學家來研究,也就是『廢中醫,存中藥』。」[10]

廢除中醫案帶動了中醫現代化、科學化的進程,意義重大,可以說是「現代中醫史的開端」[11],促使中醫突破傳統,加速展開各方面的變革。

一場戰爭,中醫中藥兩樣情

1937年7月7日盧溝橋事變,中國狼煙四起,原本關係緊張的中西醫界偃旗息鼓。8月淞滬會戰開打,來自四面八方的近百萬上海市民湧向英美租界,除了一小部分人住進旅社或投靠親戚外,另有七十多萬人無處可去、露宿街頭。租界當局擔心難民引發治安危機,因此責成上海最大的慈善機構仁濟善堂辦理救助事宜,由仁濟善堂董事陳存仁出面號召、組織,成立後援會,設立了380處收容所。而仁濟善堂附設的仁濟育嬰堂也一下湧入七百多個棄嬰,身兼堂長的陳存仁為病嬰成立了醫療室,童涵春堂國藥店承諾免費提供中藥,西藥部分則向集成藥房的屠開征[13]求助。屠開征爽快地告訴陳存仁,「全部藥品由我免費提供兩個月,滿了兩個月,我再叫別家藥房來繼續兩個月。」陳存仁說,「當時的上海人,各就自己的本位,萬眾一心,搶著去做各種後方工作,如民食問題、傷兵問題、急救醫院和供應前方物資等,大家不求名不求利,在倉促間,各盡所能,有錢出錢,有力出力。」那時同心協力投入的中西醫師共有十多位。[14]

這一年,11月12日上海淪陷,一個星期後,國民政府宣布移駐重慶,工廠、實業家、高等院校、文化團體,以及民間的各行各業、平民百姓紛紛跟隨政府內遷四川、雲南、貴州一帶。在兵連禍結、動盪不安的大環境裡,擁有一技之長的中醫相對幸運,不管在前線、在大後方或是淪陷區,都有能力賺錢營生、求得溫飽。皮國立說,「人吃五穀雜糧,沒有不生病的,尤其是逃難過程裡,被戰火波及、或是緊張匆忙中磕磕碰碰、甚至因為衛生條件惡劣,頭疼腦熱拉肚子總是難免,因此,中醫和中藥面臨戰爭的嚴厲打擊,卻也能在夾縫中生存,而在大後方的中醫師因為一下子湧入大量南遷民眾,可說是門庭若市、炙手可熱!」[15]

相形之下,中藥從業人員就沒有那麼幸運了。

以中國四大藥都之一,且有「天下第一藥市」之稱的河北安國祁州藥市為例。明清以來,祁州是中國最大的中藥材集散地,有著「草到祁州方成藥,藥過祁州始生香」的美譽。抗日戰爭全面爆發,安國祁州備受衝擊,藥市幾乎停擺。1938年底日軍佔領安國,外地的商幫、藥行駐戶幾乎全部搬走,本地藥行商戶也多移往外地,沒有搬走的也因藥材短缺紛紛倒閉。據安國縣檔案館資料記載,日軍攻佔安國後,商戶由2668戶降到75戶,從業人員從一萬八千多人驟減到二百三十多人;藥行從二千多戶減到三十戶,藥行工作人員剩一百多人,經紀人員只剩下七十多人。[16]

藥草採擷困難、交通運輸阻斷,傳統中藥商在內遷或留下的取捨中左右為難,小家小戶的藥舖或許可以選擇遷往後方,另起爐灶,但家大業大的老字號則幾乎動彈不得,只能留在淪陷區求生。四大藥號當中的漢口葉開泰、杭州胡慶餘堂、廣州陳李濟及北京同仁堂無一例外。

北京同仁堂

由於號稱「同仁堂不到不開盤」的祁州藥市凋敝,許多重要中藥材的供應青黃不接,曾經引領風騷、留在淪陷區的北京同仁堂生意艱難。抗戰爆發前,同仁堂在美國花旗銀行存有40箱貴重藥材,開戰後,花旗銀行遭日軍封閉,為了持續經營,同仁堂不得不以40萬元贖回[17]。坊間更有傳言,日軍覬覦同仁堂的祖傳藥方,企圖以出資入股之名染指同仁堂。

漢口葉開泰

葉開泰藥店成立於1631年,以自製的參桂鹿茸丸、十全大補丸和虎骨追風酒等成藥名揚海內外。1938年武漢淪陷,葉開泰全家八十多口骨肉離散,年富力壯的疏散到重慶;老弱婦孺則轉進漢口法租界避難[18]。雖然葉開泰在漢口仍保留了製藥業,但生產斷斷續續,店鋪也一遷再移,難以正常營運,逐步走向衰退。

杭州胡慶餘堂

有「江南藥王」之稱的杭州胡慶餘堂與北京同仁堂齊名,被譽為「南有慶餘堂,北有同仁堂」。二者同在淪陷區,命運卻大不相同。戰爭對藥材的迫切需求意外成為胡慶餘堂的發展契機。阿膠是胡慶餘堂的大宗商品,一度因為無法取得製造原料黑驢皮而一籌莫展,後來聽說集散地河南周家口有大量驢皮無法運出,於是鋌而走險買通敵偽,因而大發利市[19]。

廣州陳李濟

發明蠟殼丸的陳李濟飽受戰火摧殘,廣州淪陷後,廠房遭到拆毀、生產難以為繼[20]。

相較淪陷區的藥號營運受挫,大後方的藥鋪則因地利人和,根基穩固,發展大相逕庭,其中最突出的要數重慶桐君閣。

重慶是中國西南最大的藥材市場,以廣東幫的勢力最為龐大,壺中春藥店則是個中翹楚。桐君閣看好紛亂時局中的藥材市場,多管齊下,除了在沙坪壩建立簡易廠房,存放藥材和製造藥品外,同時針對需求,將藥品的品項刪繁就簡,全力製造、銷售不需熬製的成藥,方便隨身攜帶及服用,因此備受民眾歡迎。抗戰中期物價節節高漲,桐君閣藥廠斷然採取存貨不存錢的策略,終於取代了廣東幫的壺中春,在川滇黔市場獨佔鰲頭[21]。

在國家命懸一線之際,中西醫界放下成見,共赴國難,用醫者仁心譜寫出無數濟世活人的感人篇章。然而,隆隆的砲聲裡,來自西醫的挑戰並未中止,拎著藥箱的傳統中醫該如何在夾縫中掙扎生存、救國圖強?下篇將敘述中藥在抗戰時期不為人知的貢獻,以及中醫出生入死在嚴苛挑戰中走出一條血路,開創了意想不到的春天!

注解

[1] 辛波絲卡著,林蔚昀譯,〈結束與開始〉,《黑色的歌》(台北:聯合文學,2016),頁90-95。

[2] 齊邦媛,《巨流河》(台北:天下遠見出版股份有限公司,2009),頁82。

[3] 《維基百科‧中國抗日戰爭》。擷取日期20240104。

[4] (編注)清‧佚名繪,王克友、王宏印、許海燕譯,《北京民間風俗百圖》(北京:北京圖書館出版社,2003),第96幅「串鈴賣藥圖」。此處圖說亦參考書中圖片文字釋文撰寫。

[5] 陳寅恪,〈寒柳堂記夢未定稿‧吾家先世中醫之學〉,《寒柳堂集》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2001),頁188。

[6] 《中文百科全書‧廢止中醫案》。擷取日期20240104。

[7] 皮國立副教授於2023年7月31日接受「民間史料數位平台1937-1949」訪談,主題為「抗戰時期中醫藥之發展」。

[9] 蔣耘、任彥馨,〈抗戰時期重慶地區的中醫「抗疫」〉,《中國檔案報》,總第3549期,第二版,2020年7月10日。見於《中國檔案資訊網》。擷取日期20240104。

[10] 皮國立訪談。

[11] 皮國立,〈導言〉,《中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上)》(台北:民國歷史文化學社,2022),頁VI。

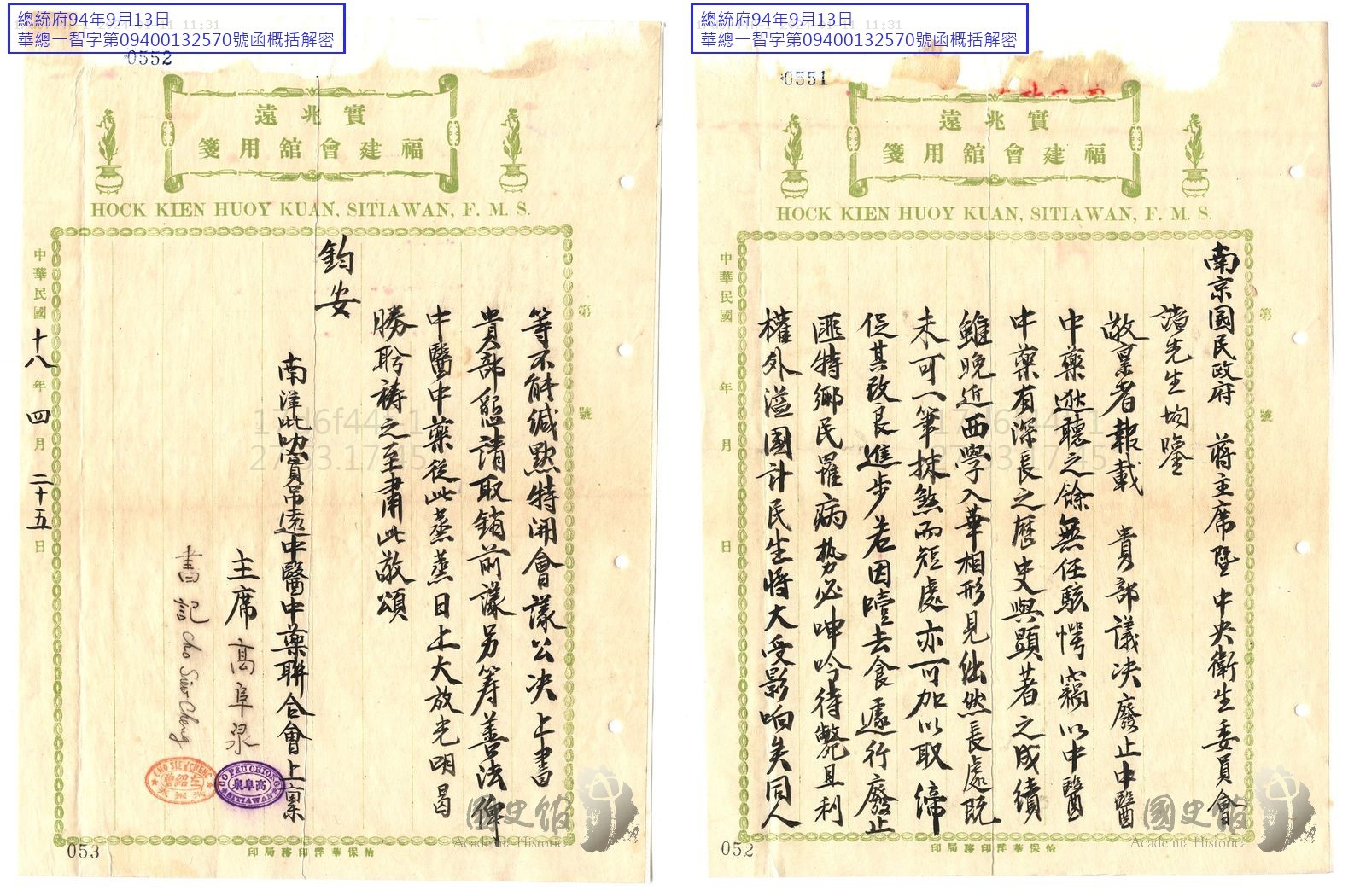

[12] (編注)〈中醫藥廢除案建議撤銷(一)〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-130006-00001-021。

[13] (編注)因作者所見書籍為簡體字版,網路上亦難以搜得「屠開征」相關資料,故無法判斷人名為「征」或「徵」;歡迎知情者來信告知正確訊息。

[14] 參見陳存仁,《抗戰時代生活史》(廣西:廣西師範大學出版社,2007),頁9-23。

[15] 皮國立訪談。

[16] 〈抗戰藥業有興衰〉,見於《中醫中藥網》。擷取日期20240104。

[17] 〈抗戰藥業有興衰〉。

[18] 〈百年葉開泰,半部中醫藥史〉見於《武漢市商務局(招商局)》。擷取日期20240104。

[19] 〈抗戰藥業有興衰〉。