文、圖/鄭元慶

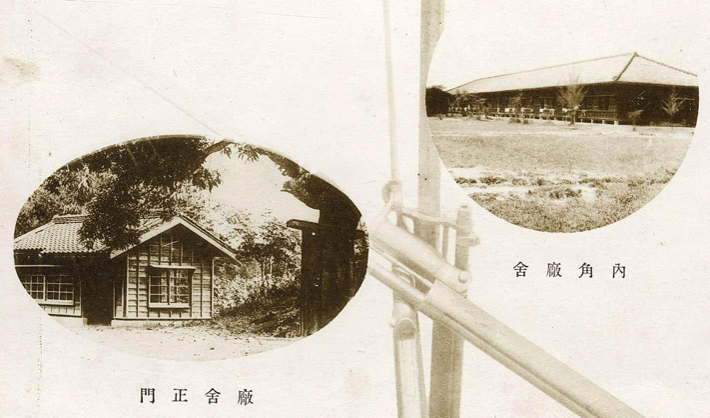

沿台南市白河區內角國小(內角公學校)旁道路前行,約50公尺後,路旁一座巨大銀白色鐵門擋住去路,內為軍方用地,可見高樓層建築。日治時期,這裡原是日軍「內角陸軍演習所」所在地,後為「白河戰俘營」(Shirakawa P.O.W. Camp)。大門左下方,台灣戰俘營紀念協會立了一座「白河戰俘營紀念碑」。

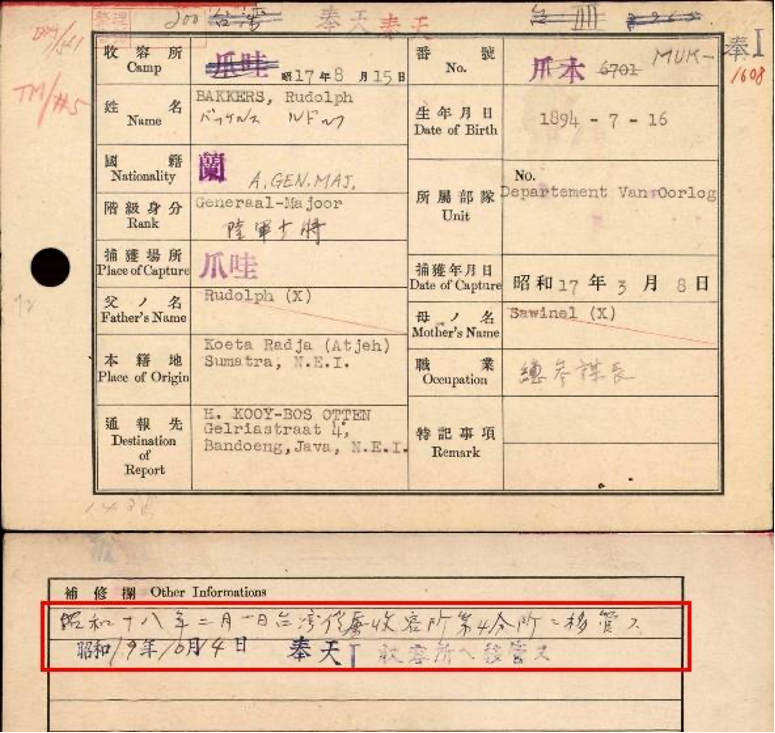

1943年6月6日,日軍不知何故,關閉了原來的台灣戰俘營第4分所「花蓮港戰俘營」,將337位高階戰俘從花蓮轉到了白河。

到達白河營後,戰俘們被分成兩個小隊,營舍前段的瓊斯(Albert M. Jones)將軍擔任第1小隊隊長,畢比是副隊長,該小隊裡有30位將軍,分別來自美國、荷蘭和澳洲。第2小隊則全是英國籍將軍,其中一位是曾任英國駐爪哇皇家空軍指揮官的保羅‧莫德庇(Paul C. Maltby)將軍,他擔任第2小隊隊長,同時也擔任白河戰俘營的盟軍戰俘指揮官,他們住在營舍後半段[1]。

2個月之後,又有包括5位將軍在內的21位英國戰俘從香港被轉到白河,其中之一為原駐港英軍司令克里斯多福・莫德庇(Christopher M.Maltby)少將,他就是白河戰俘營指揮官保羅・莫德庇的兄弟。兄弟都擔任將軍、都成為日軍戰俘,又被關在同一地點,應該是絕無僅有之事[2]。

根據台灣戰俘轉移紀錄,戰俘主要是從東南亞國家被集中到台灣,很少把台灣的戰俘逆向送回拘捕地。很特別的是在1943年8月,奧弗拉克(Roelof Theodorus Overakker)少將和戈森森(George Frank Victor Gosenson)上校兩位荷蘭軍官被轉營至蘇門答臘。[3]原來奧弗拉克係荷屬東印度群島蘇門答臘指揮官,日軍入侵之前,預估盟軍很快就會反攻。當時的計畫是,即使荷蘭殖民地投降,軍隊仍將以游擊隊形式繼續作戰鬥,以備於盟軍登陸時提供援助,並下達「紙本」命令。奧弗拉克成為日軍俘虜後,被轉移到台灣。1943年5月,日本在蘇門答臘的憲兵隊發現了這些書面命令,認為奧弗拉克是這陰謀的關鍵人物,就在8月和戈森森上校被轉營到蘇門答臘,後來他們在1945年1月9日被日軍所謂的軍事法庭判處死刑。

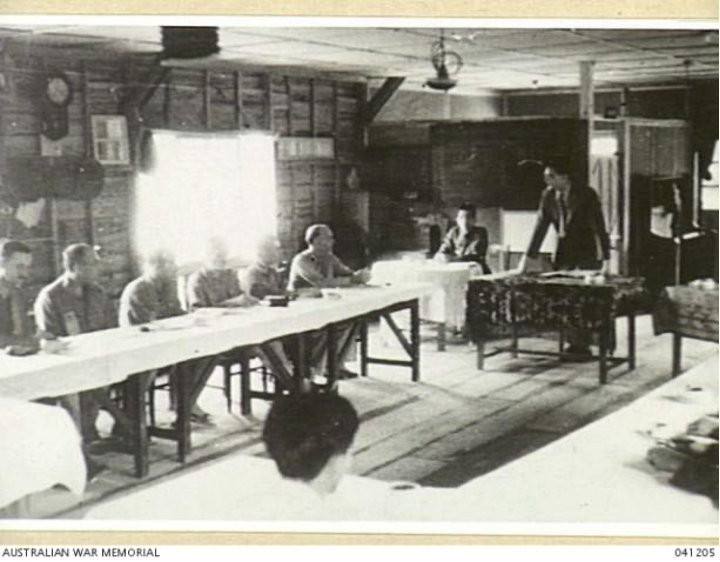

8月底之前,還有116位戰俘從新加坡、屏東隘寮、台中轉營至白河,他們的階級多是上校以下。之後陸續有從爪哇來的戰俘抵達,或是島內戰俘營轉送。依據1944年6月初,國際紅十字會駐日本代表Mr. H.C. Angst訪視時的紀錄,台灣戰俘營總共收容454名軍官,其中402人被拘留在白河戰俘營,包括將官74人、校官230人、尉官98人,也因多數高階軍官被拘於此,白河戰俘營也被稱「軍官戰俘營」[4]。

這一切還得要由白河營對戰俘的工作要求和伙食開始談起。在抵達白河的三個月後,管理員開始要求戰俘們分批闢建新的農場,作物包括紅薯、高麗菜、豌豆、花生和番茄等,工作量並不多,每週只工作2天。當戰俘們外出工作時,可獲得額外的米飯,每餐大約多大半碗飯。輕鬆的工作,戰俘不感覺累,能讓身體變得更強壯,加上得到不錯的食物,以及紅十字會的物資在9月底抵達,戰俘們體重普遍增加,畢比將軍在半年內增加了1公斤。

於是日軍要戰俘們再接再厲,開闢一塊又一塊可耕地,大致是先由戰俘們清除雜草,集中當堆肥。接著由台籍農民,帶著水牛犁出10公分的深溝,之後再由戰俘們種植紅薯、番茄、玉米、高麗菜等各種作物。如此農場逐步擴大、工作範圍也擴大了。

1944年4月,第3分隊戰俘們背著半袋帶殼的花生,由分隊長K. L. Berry少將領隊,班長是布萊利(William C. Braly)上校,跟隨警衛出發。戰俘們一邊工作,一邊把要種植的花生拿來吃,警衛用手語向Berry少將抱怨,戰俘們吃的比種的多。事實上,當天工作吃掉的是比種下的多,因為戰俘們上一季整地、鋤草、播種並收割,卻沒得到任何花生,早已心存抱怨。稍後在農園工作時,戰俘們都盡量遠離警衛。

休息時間,警衛再次提及這個議題。上午收工時,警衛拿了一個籃子,放在小隊前面的地上,接著要戰俘們把口袋掏空,多數人都繳出一兩把花生。然後,警衛繞著小隊轉了一圈,檢查臀部口袋鼓起的戰俘,並命令3位上校(Cordero、Fortier、Roy C.Hilton)把口袋裡的東西全倒進籃子裡。

事實上,多數隊員仍然有花生。警衛返營後請伍德Wood上校翻譯,他說由於這是第一次發生,不會向指揮官報告此事。解散後,戰俘們都對這件事大笑起來,有幾個人嚼了一兩天花生。但幾天之後,發生另起嚴重的花生事件。

由美國上校組成的第5小隊,在清理營區外的排水溝時,看到工作區附近的混凝土地面上晾曬了許多收成的花生。休息期間,幾位飢餓的戰俘就吃了晾曬中的花生。

上午工作結束時,一名警衛兵告訴布拉多克Braddock上校和醫官沃辛頓Worthington上校留下來。他們被罰站了半小時後,營地指揮官日置史郎(Hioki Shiro)中尉出現了。他先對沃辛頓醫官說:「一直在偷吃花生?」醫官回答他已經很久沒有吃花生了,只想嚐嚐味道。日置說,「這是不對的行為。」但事實上,日置讓醫官返回寢室時,醫官的口袋裡仍然裝滿了花生。

同樣的,日置也質問布拉多克上校說:「一直在偷吃花生?」布拉多克理直氣壯的表示,花生是戰俘們在農場種植的,餓了吃點花生,在上帝面前這沒有錯。這回日置的反應十分激烈,他咆哮著說:「你是我見過的最壞的囚犯﹗」接著一拳落在毫無戒心的上校臉上,打斷了他的三顆牙齒,害他跌倒在地。日置接著再補了幾腳,還好上校用胳膊和手保護他的頭,[6]沒有受到更嚴重的傷害。

不一樣的待遇

雖然布拉多克上校為了花生而被打掉三顆牙齒,但是在其他的戰俘營,他的損失可能就遠不止於此了。在日軍戰俘營中,白河營區所提供的生活條件還算差強人意。

在白河營,戰俘們住的是一棟新蓋的木造大樓,大樓中央通道兩旁都有獨立的房間,配有兩張竹床、兩把椅子、一張桌子和兩套架子,供2人入住,畢比和芬克(Arnold J. Funk)住同間寢室。房間光線明亮且通風。畢比認為是成為戰俘後住過的最好的營房。將軍以下的軍官及下士官待遇比較差,住的是舊營房,地板上有坑洞,屋頂漏水。好在每棟營房旁都設置盥洗架和廁所,另廚房位於營區中央,烹調衛生條件都不錯[7]。

可能戰俘們抵達時正逢梅雨季節,住進新營區後就連續2週下雨。營地位於丘陵環抱的小山谷裡,地勢雖平坦但排水不良,雨後地面泥濘不堪,戰俘們得用廢棄的木板,鋪設通道行走[8]。雨水多不好,缺水也難過。白河戰俘營的水源來自附近的一個水庫(鹿寮溪水庫),由於水庫9月乾涸,戰俘們必須從營區之外百餘公尺的井中汲水。此後的幾個月,日軍及戰俘們日常生活用的每一滴水,都是戰俘們輪流以桶從營區外提回、倒入大儲水槽裡的。[9]由於戰俘們沒有多餘的水洗衣服或洗澡,如有午後雷陣雨,他們就跑到暴雨中洗澡,苦中作樂。這情況一直到Roscoe Bonham和Nick Carter兩位上校找了竹管,剖開後沿途設立支撐點,從水井汲水泵浦旁拉到營區的儲水槽旁,才算解決了營區用水的困擾[10]。

食物質量

營區食物一日三餐,米飯、燉菜為主,米飯裝在雪松製成的木桶中,雪松的油脂味道滲入米飯裡,增添一點風味。當田裡的番薯收成後,每餐飯裡另添加番薯,增添不同口味。水果非常受到歡迎,戰俘們每天可分配到2-3根香蕉,有時會以半顆鳳梨代替。

不過,肉類還普遍缺乏。畢比將軍特別紀錄了吃到肉類的時間:7月4日,日軍提供了約30磅的豬肉熬湯,每人都有小袋餅乾和幾根香蕉。9月底,戰俘們將自行在農場飼養的山羊宰殺,連兩餐吃羊肉湯。聖誕節中午,戰俘們殺了自養的豬隻,廚師切成豬肉丁炒蔬菜。日軍另提供戰俘每50人一隻鴨子,煮成鴨肉湯[11]。

一方面是天氣炎熱,一方面想保存制服,多數軍官大部分時間都穿著短褲,有些人則穿著用床單或任何布料製成的丁字褲。戰俘營裡制服的多樣性是另件有趣的事情。美、英、荷戰俘曾交換過衣服,因此無法從軍服來判斷國籍。有些制服損壞,只穿著不起眼的便服。麥克布賴德(Allan C. McBride)將軍曾穿件日本大衣,他用硬紙板畫出紅色軍銜徽章,然後黏在肩上。當他留著鬍子,穿上奇特的上衣,看起來就像個墨西哥將軍[12]。

醫治瘧疾

戰俘在白河營染瘧情況比花蓮嚴重。當高階軍官們初抵白河時,第1小組只有2-3人瘧疾復發,因正逢雨季及周邊草叢林木圍繞,瘧蚊孳生,致感染人數迅速增加,幾乎每天都有人發病。排定外出工作時,平均有3分之1的戰俘需留營休養。幸好,當地瘧疾類型致命率較低,且日軍營地當局有足夠的奎寧來處理病例。

需住院的病例以瘧疾佔大部分,此外還有腳氣病、營養不量造成的水腫及其他疾病。為了辨別病情嚴重程度,由日軍的醫療士官進行診斷,並提出問題,經過翻譯與病患進行面談。日軍設計了紅、半白半紅及藍色3種圓形紙板標籤,紅色必須在營休息,半白半紅者免於工作,藍色要做輕鬆的工作[13]。

由於營區蚊子太多,日軍使用傳統方式燻蚊。剛抵白河營不久的7月,戰俘們多次配備一根草繩,前往營區外約一公里處,割取類似狗茴香(dog fennel,應該是外型類似的「茴香」)的雜草。用草繩綑綁後,扛回營地,攤開晾乾。乾燥後燃燒,具有驅蚊的效果。[14]

戰俘的這種待遇,可能還比當時一些老百姓的待遇要好。布萊利上校特別記錄了一次外出:當戰俘們穿過鄰近白河庄邊緣,看到民眾被命令去修路,不論男女老少,都在挖掘、平整和搬運石塊。幾位母親將娃娃背著工作,顯示當地風格,但有些小女孩幾乎提不起沉重的鋤頭。不過,負責監督的村長,在戰俘經過時也咆哮命令這些村民趕工[15]。

休閒娛樂與聖誕節

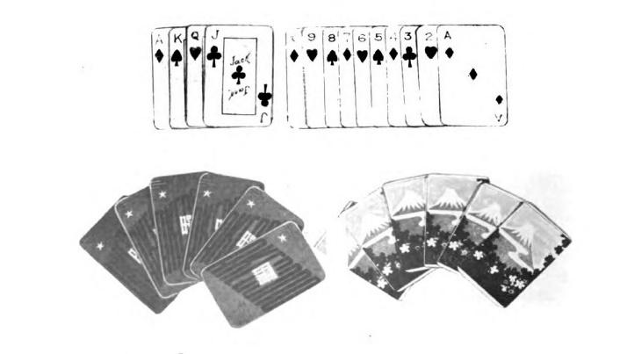

戰俘的生活枯燥乏味,日軍似乎有意依循《日內瓦戰俘公約》,採取較人性的管理,提供戰俘們休閒娛樂。

白河戰俘營成立之初即設有小圖書室,後收到東京基督教青年會的大量書籍,豐富了藏書,包括教科書、傳記、歷史、小說、偵探驚悚小說和詩歌。因不斷地閱讀使用,裱褙破損脫落,鮑勒上校和杜克准將花了很多時間,用自製的麵粉糊當黏著劑,克難式的重新裝訂書籍,延長它們的壽命,以發揮最大價值。在那段令人痛苦的歲月裡,圖書是戰俘們的精神食糧。[16]

營區旁邊有塊小山丘(現在還留存,設有「軍事用地」界樁),長滿雜草和灌木叢。7月初,日軍令戰俘們將山丘整建成公園,供休閒之用。每個小隊每週工作2天,至9月中旬,已清理完成,站在山丘上可以看到周邊景色,樹木遮蔭且涼爽。戰俘們可以前往山丘上坐著閱讀或寫作,出入時只須在警衛室簽名,日軍也沒派警衛護送或監督,此地被稱為「Yasume Park」(休閒公園)[17]。

為了讓戰俘們的心靈得以舒緩,畢比將軍到達白河之後,就組建了雙人四重唱,排練主日禮拜神聖音樂。合唱團有固定班底,萬一有人因病住院,練唱或演出都有人遞補,他們固定在每週的禮拜中吟唱。

很難得的,日軍組隊和戰俘軍官隊進行排球比賽,結果後者技高一籌。另外戰俘們還舉行了接力賽、三足賽跑、麻袋賽跑等。活動過程中,營地指揮官日置和工作人員都在場觀看。

聖誕節晚上,畢比與其他5位將軍(Funk、Brougher、Drake、Vachon)應邀與韋弗(James R. N. Weaver)准將和布羅格共進晚餐。他們苦中作樂,以床單當桌布、手摺餐巾紙,咖哩瓶當燈座,紙板黏上彩色紙做成燈罩,點上蠟燭,6位將軍共進燭光晚餐。當晚管理員並延後一小時熄燈,讓他們度過愉快的夜晚[19]。

簽署自願工作書

戰俘平順的過了一年,之後卻起了變化。為了落實軍方「戰俘不應不勞而食」的訓令[20],1944年6月8日,日軍台灣戰俘營總司令佐澤秀雄(Sazawa Hideo)上校來訪,要求所有人簽署「自願工作書」。

山中(Robert Sumiyoshi Yamanaka)翻譯承佐澤之令問戰俘:有多少人不想在農場工作?結果除2位戰俘之外,其他人都舉手。佐澤見狀請翻譯回應,戰俘們不工作就留在房間裡,現場一片寂靜。布羅格准將提問表示,戰俘們是否會因此受懲罰?佐澤回答,不會懲罰。

對應是否簽屬自願工作書,盟軍各國最高指揮官,英軍莫德庇(Paul C. Maltby)、美軍瓊斯(Albett Jones)和荷軍Becchaus等3位將軍認為,這和之前簽屬戰俘不逃跑聲明一樣,都是違反國際慣例,決定向下屬發出拒絕簽屬的命令。戰俘們於次日提交名單,只有8人簽署[21]。

根據白河營翻譯Robert Sumiyoshi Yamanaka在香港戰犯審問時的證詞,當戰俘們拒簽自願工作書之後,佐澤召見白河營指揮官日置Hioki中尉,日置返營後轉達佐澤命令,包括停止工作及額外的「工作飯」。戰俘停止使用娛樂設施;增加午夜集合點名;不得探訪其他營房的戰俘友人;不得有超過3人的聚會。[22]

其他的懲罰包括:衛兵每天對營房進行多次巡查;早晚點名之間不得躺在床上、長凳、地板或地面上;根據警衛的意願進行額外的夜間點名(有時多達3次著軍裝的額外晚點名);關閉Yasumé Park休息區;牧師禁止傳教;不允許戰俘向他的高級軍官致敬。

根據山中翻譯的證詞,戰俘們拒絕工作之前,日置對戰俘態度友善,但後來因為要執行上級命令而改變:持續的半夜緊急集合點名、米飯配發每人從420克減少到390克、沒有休閒娛樂和禮拜;這種管理方式一直延續到9月底。

來時折騰、離去也不輕鬆

1944年開始,日本在西南太平洋的幾場重要戰役中失利, 同年7月,日本失去塞班島,雖則在八月前美陸軍第14航空隊(14th Air Force)對台灣的轟炸仍以機場及港口為標的,然而整體來看,日方已經難掩頹勢。在此情勢下,日軍展開了轉送高階戰俘的作業。

台灣島的幅員雖然不算廣大,1940年代的交通網卻還不很完整。根據畢比(Lewis Beebe)將軍的描述,戰俘們在1943年由花蓮啟程往白河的路程,可以說是歷盡艱辛。他們每人帶了5餐份量的乾糧,包括5個麵包、2個日本肉罐頭、1罐12盎司的鹹牛肉、糖和可可各1小罐上路,行李後送。行軍2公里後到花蓮港碼頭上船。[23]往北的航程海岸線清晰可見,但船上並無空間可以躺下。3小時之後抵蘇澳灣,轉乘接駁船搶灘,涉水上岸,接著步行約1.5公里抵達蘇澳火車站。等待火車進站時,月台上的民眾睜大眼睛驚奇地看著金髮碧眼的戰俘,直到空襲警報聲響起,所有人四處逃竄[24]。

火車上,光畢比那節車廂就裝了61位將軍,每2人擠1個座位,無法睡覺,百葉窗在行駛中都是關閉的。12小時後,約下午1點,他們終於到了嘉義車站,再轉搭窄軌運甘蔗小火車,前往3公里外的白河營地。

由花蓮到白河的路程如此,離開白河到奉天也不輕鬆。1944年9月30日下午,美、荷、澳國的將軍戰俘們被通知需立即打包,每人只能攜帶10 公斤(其餘後送)行李。次日28位美、荷、澳籍將軍和3名勤務兵按照指示前往嘉義,坐火車到屏東,換乘窄軌鐵路到隘寮戰俘營。10月3日,英國籍的將軍們也依循同樣的程序離開白河營。

10月4日,戰俘們上火車至附近的機場,搭小型雙引擎飛機飛到日本九州島,轉火車至別府市。幾天後前往門司港上船,抵達韓國釜山,再經瀋陽抵達奉天戰俘營。

其他的校尉級軍官和下士官246人,則在10月10日離開營地,凌晨4點,病患坐卡車,其他戰俘步行4公里,搭上運甘蔗小火車到嘉義車站,13小時後抵達基隆換乘客貨輪「鴨綠丸」號(Oryoku Maru,1944年12月14日被美國「大黃蜂號」USS Hornet航母的「地獄貓」Grumman F6F Hellcat艦載機攻擊,次日沉沒於高雄旗津外海),13位來自木柵營的勤務士官兵,則已經比白河營主隊早一個小時到達。

戰俘們在船上等啟程的期間遭遇了數次空襲警報,炸彈就在周邊爆炸。在轟炸的威脅下,船開出外海又折回。10月14日上午他們終於啟程,5天後抵達九州門司港,轉火車經別府到博多港,再登上Fukuju Maru號往韓國釜山,轉搭火車到鄭家屯的奉天戰俘營。

轉型醫療營 曲終人散

白河營啟用之後,在將軍戰俘的新營舍之外,又興建了一座由三棟建築組成,頗具規模的醫院。當白河的軍官戰俘於1944年10月大規模轉營至奉天之後,白河即轉型為醫療營。這裡有較好的醫療設施,可收容其他營地生病和過勞戰俘。在1945年3月3日,金瓜石的加拿大軍醫惠勒(Ben Wheeler)少校,就帶著86位病俘轉到白河營。那時候已經有7名醫療人員在醫院值班。

1945年4月25日,日軍還派遣具有醫學背景的上尉小島敏夫(Kojima Tosrio,海軍軍醫)擔任白河營指揮官。

8月15日戰爭結束,白河營戰俘於8月26日轉移到台北,先被安置在前日本療養院——圓山疏散營。接著於9月6日搭乘火車到基隆,登上美國驅逐艦,轉運到美國海軍布洛克島(USS Block Island) 航空母艦上,送往馬尼拉接受醫療護理,然後再被運送返回各自的國家。

注解

[1]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P.163.

[2]《The Hard Way Home》William C. Braly. 1947, P. 139.

[3]同上。

[4]在台湾各収容所視察報告 P. 0420-0421. 「2.在台湾各収容所視察報告」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02032518100、大東亜戦争関係一件/交戦国間敵国人及俘虜取扱振関係/一般及諸問題/帝国権下敵国人収容所視察報告 第一巻(A-7-0-0-9_11_1_9_001)(外務省外交史料館)(國立公文書館)。

[5]同上。

[6]同上P. 135。

[7]《The Hard Way Home》William C. Braly. 1947,. P. 133.

[8]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Beebe. P. 163.

[9]《The Hard Way Home》William C. Braly. 1947, P. 137.

[10]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 167-194.

[11]同上P. 179-181。

[12]同上P. 194。

[13]同上P. 168-169。

[14]《The Hard Way Home》William C. Braly. P. 138.

[15]同上P. 163-166。

[16]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 176.

[17]《The Hard Way Home》William C. Braly. 1947, P. 235.

[18]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 191.

[19]俘虜情報局月報提出の件報告」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06030130900(防衛省防衛研究所),P.0361。

[20]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Beebe. P. 174.

[21]香港戰犯審判,Case No. WO235/1029,P. 40, Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk.

[22]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 221-223.

[23]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P.160.

[24]《The Hard Way Home》William C. Braly. 1947, P. 132.