文/吳志輝口述,廖文瑋整理、編輯

圖/吳志輝提供

我是民國21年出生的,老家在湖南石門縣,抗戰的時候日本騎兵隊到我們村子來過一次,他們本來要到雄黃廠去的,沒想到帶路的人卻搞錯方向,把他們帶到附近的筆架山上去了;馬匹不慣走山路,一不小心連馬帶人摔下山坡死了,當天晚上騎兵隊就走了。所以抗戰時期日本人在我們村莊只待了一天;我的妹妹是在日本人離開之後生的,她的名字就叫「遠暉」,也就是「日軍走遠」。總之那幾年大多數時候我們都還是在自衛隊和國軍73軍的保護之下生活,沒有受到太大影響。

抗戰勝利後,百廢待興,教育也沒有那麼普及,縣裡面只有一所中學在縣城,所以從中學開始我就得到常德去讀書了。那時學校的學費倒並不是很貴,我們家鄉產桐油,我的學費就是用賣桐油的錢交的。每次要開學了,家裡就請兩、三個鄰居友人,擔著油一路送我到常德。

那時交通都是靠兩隻腳走,從家裡到常德要走三天。第一天走到縣城,第二天走到盤龍橋,第三天才走到常德。當時的泥板路很滑,尤其是下雨天的時候。我穿的都是母親做的釘鞋,就在布鞋底下安一個可以拆卸的鐵環——這種鐵環有人在賣,且有不同尺寸。鐵環底下打上釘子。沿途上隔不遠就有茶館,方便休息喝茶。一天吃早晚兩餐,到飯館裡吃客飯。到常德以後,才有輪船坐,那時常德才剛剛通汽車。

單純的從軍初衷

民國38年時,我17歲,湖南開始動亂;我們這些在常德讀書的同學,都在考慮要不要升學。到3月,一位軍人退休的表哥說湖南已經不穩了,要出走,就來邀我同行。那時家裡有一個哥哥和一個妹妹,父母並不反對我離家。出發時我只帶了四枚袁大頭銀元,從常德出發,靠省保安司令部發的通行證,跟十幾個人,一輛車坐一天到長沙。再從長沙坐火車,沿粵漢鐵路輾轉到浙江蕭山。因為湖南石門出了位龍天武將軍,家鄉有人跟他有聯繫,有一部分人就決定到上海去找龍天武,剩下我們十個人沒有跟著,就地在蕭山參加了14師。我因為受過教育,一進部隊軍階就是上士,責任比較大,手下有十幾個人,要做很多事情。我們有個小學老師叫王經雪,他也離開學校在14師當課長,很照顧我們。

那個時候離家出來根本沒有什麼目標,就只知道是軍隊就跟著走,好像很盲從。但那時很單純,都是同學、同鄉,不知道害怕。

艱苦的行軍之路

當時18軍在江西成立了,14師則是在蕭山成立的;在江西徵的兵,我們要負責去「接兵」。那時有一種說法,說江西兵都是「飛兵」,把門關起來都會跑掉,大家都很緊張。因為怕他們跑,所以證件這些東西都要收集起來。結果有一天,我的表哥連同一起出來的幾個人要回家去,因為浙贛鐵路要斷了。他們要我一同走,我說我不能走,因為士兵的錢和私物在我身上,甚至還有一支45手槍。我願意走,可是東西不能丟啊,丟了良心說不過去。所以我告訴他們:「你們回去好了,我不回去」。

兩岸通航以後,我回去省親,表哥他們跟我說:「要是跟你一道不回去就好了。」但是人生的事情很難講,不回去也不一定就好,也可能連命都沒有了。

那個時候12兵團在江西瑞金成立幹部學校,我就去了;但是連長又把我叫回部隊,因為部隊裡讀過書的人比較少。回部隊以後我借住在一戶老百姓家裡,[1]他對我很好,移防時要我別走了,可是因為我責任重大,還是謝絕了。

我們從江西出發,一天到晚都在行軍,有時走到睡著。在福建行軍的時候,我就走到睡著了、摔一跤,腿上破一條口子,現在都還有傷疤。也因為來不及正式訓練,部隊在行軍途中邊走邊訓,前面一有狀況停下來,就叫我們演練。

我們的部隊叫閩粵邊區剿匪司令部,偶爾會遭遇「土八路」(非正規的游擊隊)。土八路不怕槍,但是我們部隊有六零砲,砲一打,「土八路」就散了。進了福建我們去守連城縣,縣長叛變已經被關,政府派了一個團長去當縣長,我們負責城防的安全。一次去剿匪,但是到了那裡,土八路已經跑掉了。還有一晚一整個排跑掉了,縣政府通知保安部隊去攔截,事情很嚴重,最後還是都抓回來了,處分完繼續跟著走。

那次開始部隊安定一點,邊走邊招青年。但是像福建、廣東很多都是女人做事,男人都在家裡喝茶、帶小孩,我們總不能把女人徵來,要找人做事都找不到。

我們的部隊在司令胡璉帶領下搶救青年、搶救物資。搶救青年,也就是招兵, 12兵團成立了軍政幹部學校,招收了很多文化程度很高的人,包括老師、學生。到汕頭、潮州,要準備撤退去金門時,收購了很多小豬,這是搶救物資。我從潮州到汕頭時,一下船見到有個女人嚎啕大哭,大概是她家男人跟部隊走了,我心裡真是說不出的感受。那時非常淒慘,人都走了,商店的門都打開,要什麼自己拿就好。大家都只求上船,碼頭上停滿了人不要的車和物品。

三戰金門

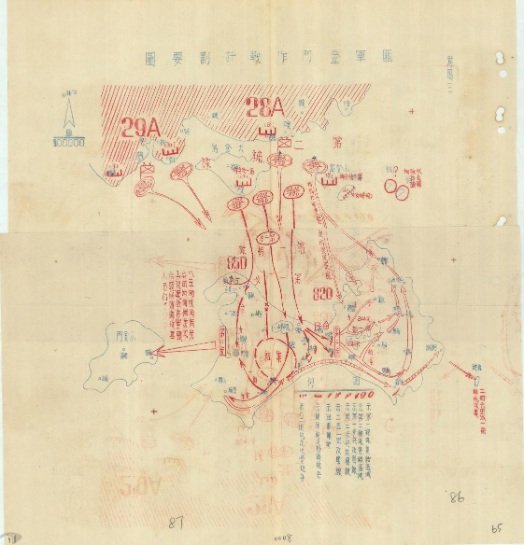

我們從汕頭上船到金門,卻在料羅灣待命好幾天,大家暈船,吐得到處都是。10月25日下午才由金門新碼頭上岸,之後又從料羅灣步行了好幾個小時才到金門下埔下,那時大家都累到席地而睡。不料到了晚上我們被槍聲驚醒,一開始聽說是演習,後來卻說是敵人已經過「河」(我們那時候沒有海的概念,只知道河)。等到天亮,201師第一線已經被攻破,14師41團第一、三營去支援,剛上去,第8連連長就不幸陣亡,但是共方沒有獲得剛下船我方軍力的訊息,不知道我方有多出一萬多人的兵力,因此古寧頭一戰只持續了兩天,共軍就全部投降、被俘或撤退了。

我在廣東時有一個吃齋的和尚跟我一起出來,他是機槍手。他平時都會念:「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」打完古寧頭,我問他有沒有用機槍打人,他說:「有啊,不打怎麼行呢。」我說:「你怎麼能打呢,吃齋念佛的人不能打的。」他說:「我不打他,他想打我!」很有道理,人到生死關頭了沒法講究這個。

被我們俘虜的兵說,他們的幹部告訴他們:「打下金門吃早飯」,他們以為真的可以拿下金門,結果失敗了。打完仗以後海灘上有很多死人,海水一泡就會浮腫,在海灘上一浮一沉,真的很淒慘。國軍的遺體埋到大武山上,共軍的遺體就近在下埔下掩埋。

後來的兩次金門砲戰我也在金門,都是回了台灣之後再被調去金門。民國43年先遇上「九三」砲戰,結束後輪調到69師,也是步兵。再之後就是打「八二三」砲戰。開戰的當天我在台灣受訓;開打以後我們就集合,第一天本來要坐飛機過去,卻降落不了。第二天坐船過去,第三天才到。那次在金門,我們駐防在白乳山,自己挖的地底坑道裡面,我們開玩笑說這是「未死先埋」。

砲戰打打停停,一開始我方的火力落居下風,直到美軍支援的八吋砲和一二零砲運到,劣勢才扭轉過來。那時候金門的機場[2]因為暴露在共軍的砲火之下,基本上是不能用的,但是部隊不能沒有補給,補給只能靠船運,我們主要的任務就是卸船:我帶一個半連,冒著被砲彈擊中的危險,搶時間在沙灘上把補給品由船上卸下來。有個士兵早晨跟排長講:「報告排長,我不能去,眼皮在跳,現在去一定會死翹翹。」晚上卸完雞肉罐頭、牛肉罐頭,大家一起喝酒。排長問那名眼皮跳的士兵:「不是會死翹翹嘛,怎麼沒死?」他竟說是因為我胖胖的,有福氣、沒有問題,要是炮彈一來他就壓到我身上。我想說,你趴在我身上,你得先死。

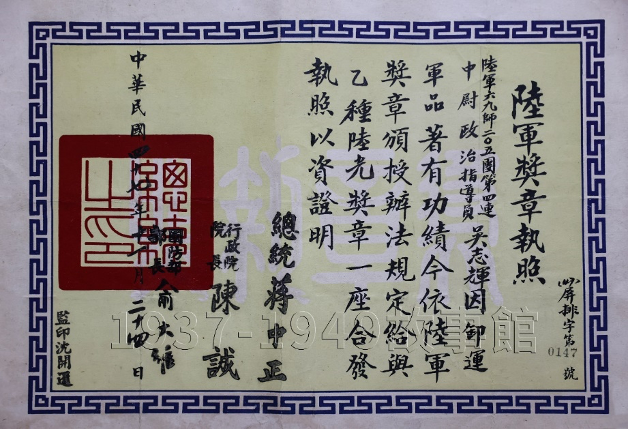

「八二三」砲戰打得很久、很嚴重,但我們的一個半連只有一個輕傷,其他都沒有負傷。我們副團長去碼頭接我的時候,問傷亡情況怎麼樣,我說一個輕傷送醫院去了,他說「這個時候你還跟我開玩笑」;我也很生氣,說:「我跟你開什麼玩笑」。我還因為全員只有一名輕傷而得了獎章。我跟朋友開玩笑,我在金門打了三次仗都沒死,還不錯。

尾聲:從離島到天空

民國50年,老總統為了反攻大陸,規定一個師要有一個營的傘兵,各階層的人員都要抽調,一開始先訓練幹部,政戰部的副主任就找我去。我說「跳傘也要經過體格檢查才行」,他說「不用檢查,不用檢查」,就把我強拉上火車。

我跳過很多地方,包括高雄嶺口山上和台北淡水河。不同地方的跳傘訣竅不同:水上跳傘腿要翹起來利用浮力,一般跳傘腿要併起來避免受傷,森林跳傘又不一樣了;因為主傘常常卡在樹枝上,所以得用掛在胸口的副傘落地。如果降落地點在平地,可能有人來幫忙收傘;如果落在水裡,就得自己游上岸了。有一次我掉到稻田裡面,不覺傘包、衣服都濕了,渾身是泥。上來以後隊長說:「哈,你看看你,都不像人了。」

民國50年我加入傘兵部隊,一直到民國73年才調到陸軍總部兵工署,不久再轉調中山科學研究院,民國75年以上校退役。

注解

[1]那時候的軍隊不像現在,是沒有營房可住的,有村莊可以借住民家就很好了,常常是睡地板的,很苦。

[2]金門現在的尚義機場是八二三砲戰之後興建的。