文/張曉風、張和風口述,汪琪、羅國蓮採訪,羅國蓮整理、編輯

父親生命裡的兩段婚姻

父親在和母親結婚之前,其實有過一段婚姻,他大約是20歲結婚,21歲生了我們大姊,三個月後就離開家鄉從軍打仗。父親的前妻,我們姑且稱她大媽,她有心臟病,大概不是很嚴重,又因為住在鄉下,所以發作時不去看醫生,而是趕快吃一顆叫做「救心」的日本藥;就這樣靠著吃成藥,也平安度過了十幾年。然而抗戰爆發後,商業、經濟斷絕,無法從日本進口藥品,在無藥可買的情況下,大媽心臟病發作沒得救就過世了。父親離家,母親去世,大姊頓成孤兒,幸好還有爺爺、奶奶,以及整個家族照顧,但據她說,女孩沒地位,日子頗不好過。

母親在民國26年抗戰爆發時是22歲,民國28年外公去世時是24歲,以當時來說已經是「老姑娘」了,但她還是很不想結婚,主要是看到她妹妹正要去讀大學,她也很想再去念書。

而且,在此之前,母親和弟妹離開徐州前往南京「留學」,但外婆被轟炸給嚇著了,疼愛妻子的外公就把全家又一起搬到上海法國租界的福履理路(Route J.Frelupt,今名建國西路)一帶。租借區的生活開銷十分昂貴,不過家裡還是供應得起。母親覺得這裡的生活實在舒服極了,繁華的上海是購物天堂,訂做的衣服第二天就送到了,租借區又沒有戰爭的紛擾,能夠暫且享受一切的好處。

可是有一天,小舅舅和鄰居的小孩玩耍,不知怎麼的吵起架來,有個小孩就喊道:「你有什麼了不起!你爸爸都死掉了!」小舅舅哭著跑回家說:「爸爸死掉了!」那時候外公受傷,家裡人都不知道,一聽到這訊息,外婆簡直晴天霹靂,覺得什麼都完了。當時母親趕去桂林,看見昏迷瀕死的父親最後一面。

當然,外公家裡有千畝農田,還有賣糧食和做生意的收入,經濟不成問題,但外婆覺得日本軍人很可怕很好色,單身女子非常容易被欺負,丈夫不在了,女兒又這麼大了,所以不管母親怎麼鬧,外婆拿定主意非要她結婚不可。

父親曾在外公自辦的鄉村學校教過書,又與大舅是黃埔軍校的同學,和母親家裡原本就是相識的,外婆在認識的人裡看來看去,覺得他的條件最好。三舅(謝慶騂)就曾說:「在我看過的人裡頭,你們爸爸是最聰明的人了。」我們小孩都想,要嘛就是三舅沒看過很多人,要嘛就是父親真的很聰明。母親家裡的人都要她嫁給父親,可是她覺得對方大了她10歲,自己還想再去讀書,鬧了好半天,最後拗不過還是嫁了。民國29年父親與母親結婚[2],外婆大概很不放心他們倆的相處情況,就和女婿、女兒一起住,到民國30年我(張曉風)滿月時,外婆放了心,才回徐州老家去。我是母親的第一個孩子,外婆很慎重地幫忙坐月子,每天都吃一隻雞,是我們不能想像的豐富,母親自認她一輩子身體不錯,就是月子坐得好的關係。

張家閑陪我打仗我才去打

我(張曉風)小時的逃難史就是一部戰敗史,政府退到哪兒我們就跟到哪兒。路線基本上是跟著父親走,但軍隊的走法和眷屬的走法不一樣:軍隊是團體行動,眷屬沒有全部被安置在一起,也有人是自己各走各的。抗戰逃難時就母親和我兩個人,外婆在我滿月後就回老家了。

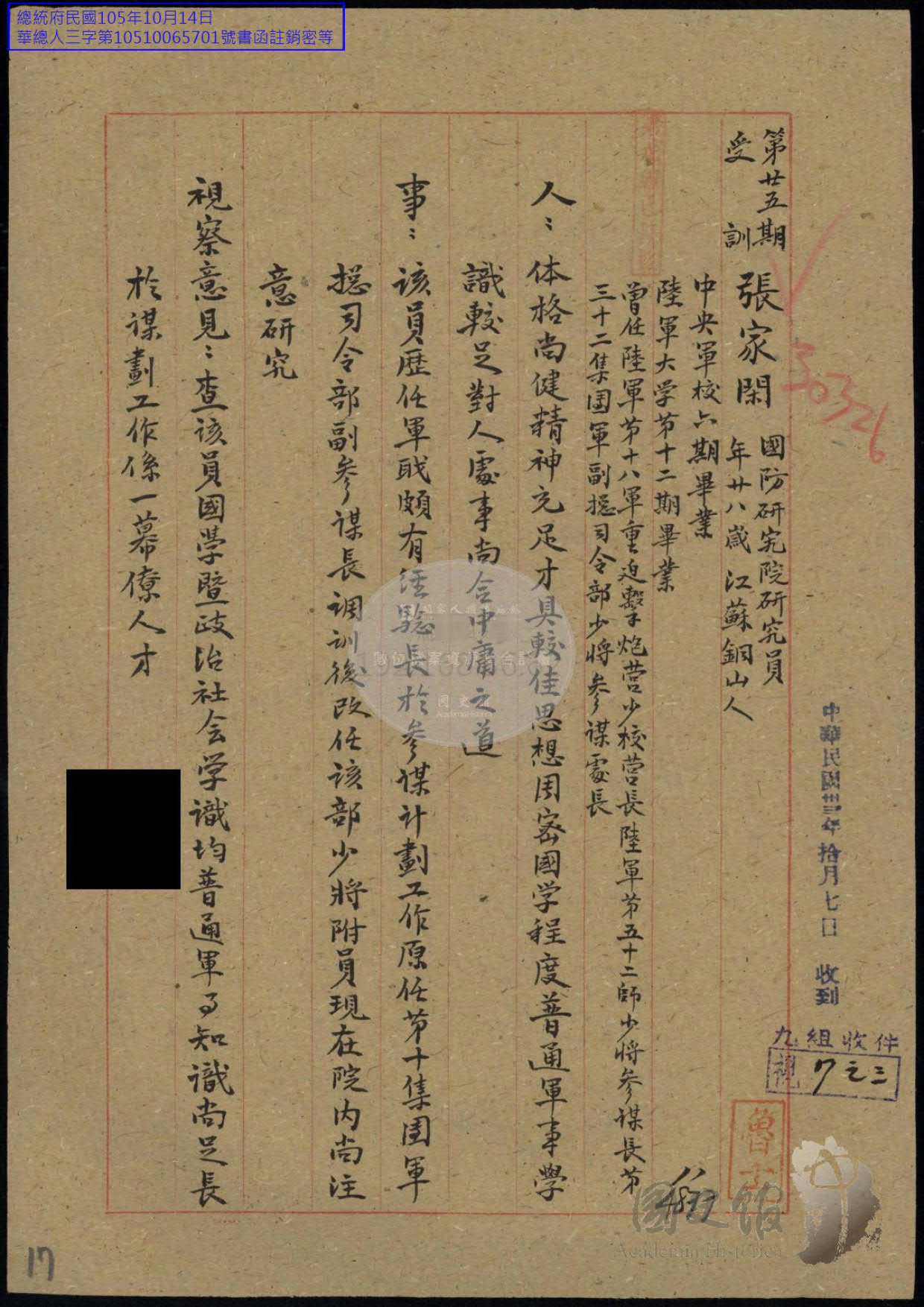

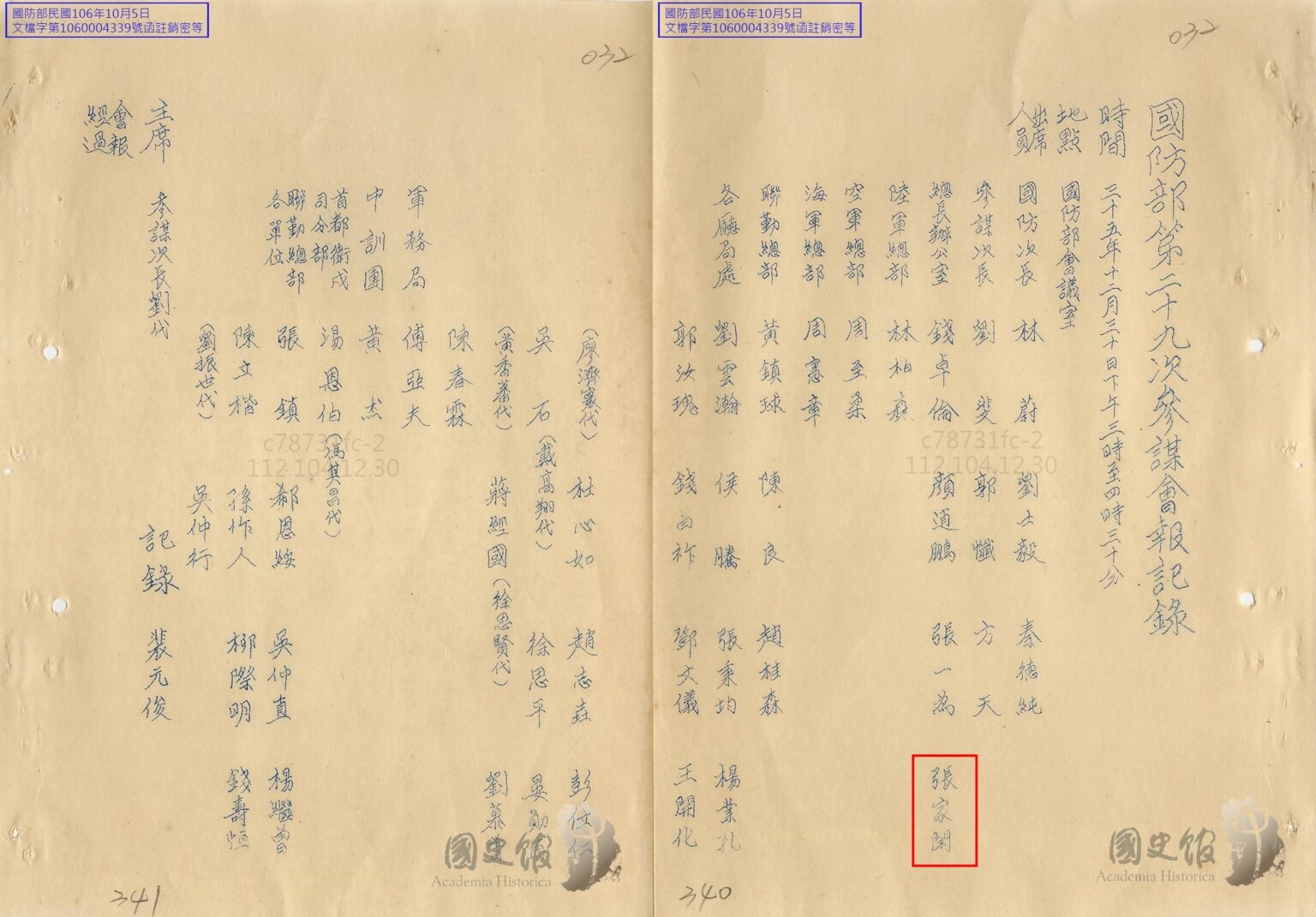

父親沒有和我們提過他打過什麼仗,跟著部隊也不代表他就是身在戰場上,他可能是策劃事情,在很多場戰爭中做參謀。民國29、30年時局極為混亂,父親是第67師的少將參謀長,長官陳頤鼎[3]是同鄉,也是高三屆的黃埔軍校學長,他非常喜歡用父親當左右手,不管打什麼仗,他都會提一個條件,就是「張家閑陪我去我就去打,不陪我去我就不打」,他相信父親可以隨時提供他謀略。父親還有一個長官叫做郭懺,何應欽也曾經是他的長官。

逃難時那隱形的危險

大約在我(張曉風)一歲時,母親和我逃到了福建建陽,靠近武夷山,一個叫做南林村的地方。九○年代陳媽媽也陪我回去過,那個村子還在,逃難時我睡過的床也還在。我們不是住自己蓋的房子,是住一戶好一點的民宅,大概官大一點的就住在好一點的民宅。回去看時發現房子雖不算寬敞,但特別的是,屋頂上有個玻璃天窗,大概我小時候睡在床上,早晨可以看見陽光照進來。其實這些都不在我的記憶中,但陳媽媽告訴我的,相信就是了。

我們在建陽也看到王敬久的家,他的職級比父親和陳頤鼎更高,等於是好幾省的總管;我們在這村子裏住的地方和他家很靠近。陳媽媽說王敬久很凶很威嚴,當然如果一般人哪家的小孩哭了,他們母親就會嚇唬道:「王敬久要來抓你了!」小孩立刻不敢哭了。王敬久的母親是在南林村去世的,雖然王敬久做事很凶,不過他很孝順[6],為他母親買了一副比較大的棺材。可是鄉下房子的門很小,棺材抬得進抬不出,他們就把牆打破鑽出去埋了。有趣的是,我看到那面牆的時候,已經用磚頭補起來,但補得歪歪扭扭的,沒辦法補回原樣,留下了一個奇怪的50年前的痕跡,就是棺材鑽過去的那個破洞。

我後來看到王正方的文章,說他小時候也在那一帶住過,發現日本人在那邊放毒,村民死了很多,例如王敬久的很多女性親屬就死在那裡。我推想就是日本人放毒,如果是身體強壯的人或許好一點,像王敬久的身體可能比女性親屬好,也不太常回到這個家,所以他沒事。而我當時或許因為主食是母奶,身體比較好,也沒有受到什麼傷害。砲彈是我們看得到的危險,毒卻是看不見的,現在想想覺得滿恐怖的。我認為日本人自己不需要到村子裡去,可以在森林裡放毒,讓老鼠或其他動物吃下帶入村子,又或是派間諜把毒藥丟到水井裡,就不需要大規模打仗。

我(張和風)在馬來西亞認識來自高雄的一家人,他父親是醫生,在民國24、25年就被日本人派到馬來西亞了。這不是一個案例,是很多台灣人已經開始在那邊做情報工作、去開碼頭[7];開醫院也都是在最熱鬧的地方開業,等於是布下樁腳,所以日本不見得要派自己人去,有事就叫當地的樁腳去做就好。

副官是侍候夫人的?

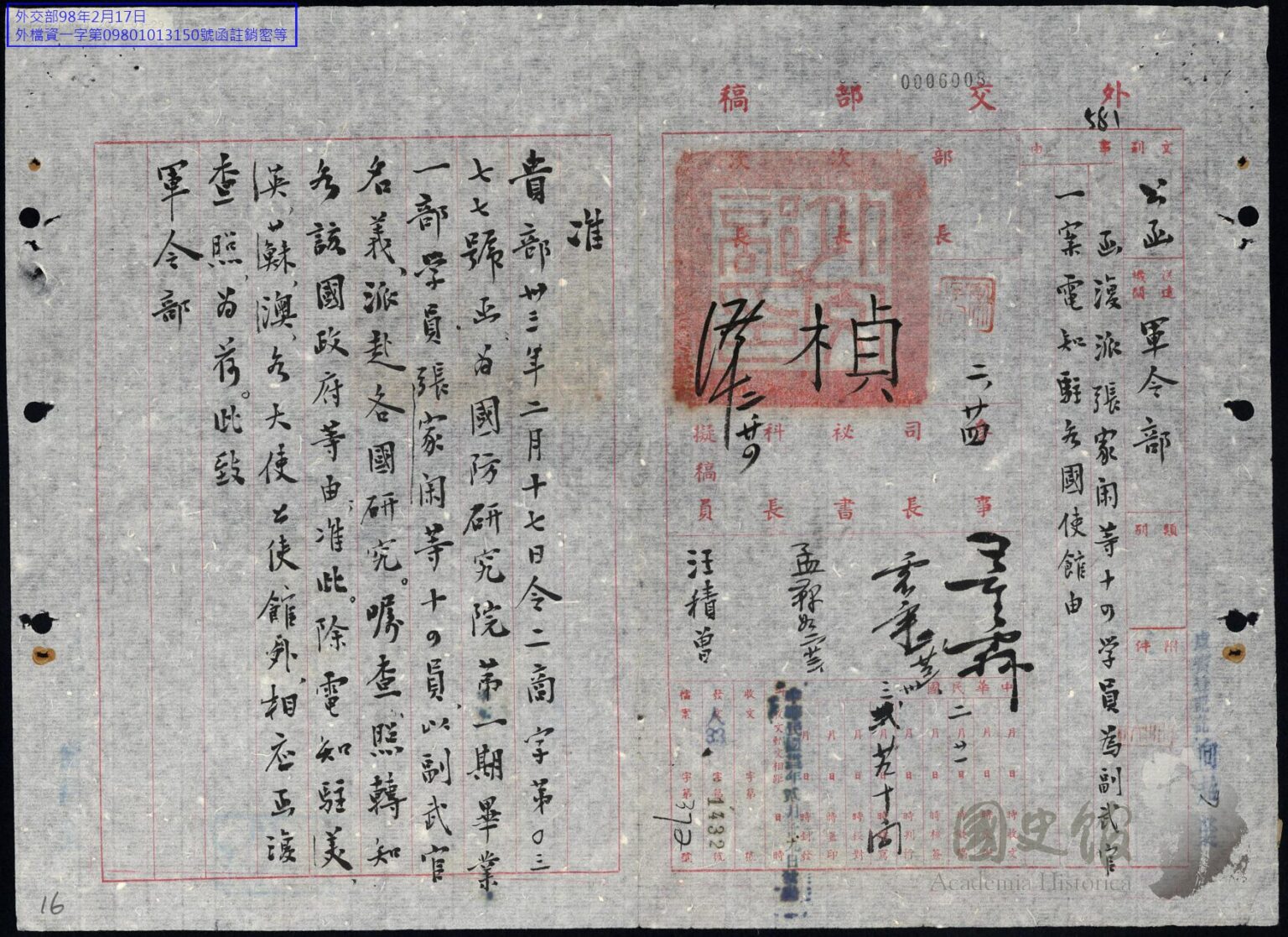

離開福建後,我們又到了重慶,這大約是民國31年至32年間。33年抗日戰爭打得極為激烈,正是用人孔急之時,不過蔣介石居然還是要派10位軍官出國學習,父親通過考試獲得了赴美研究的機會。他的英文比一般軍人好些,可能因為以前在外公辦的學校裡和一些外國傳教士一起教書,他平時又很努力地背單字。

父親在美國差不多待了一年,民國33年回來,抗戰已快勝利了;35年我們坐船動身回往南京,那時所有國民黨的人都要回去南京,這叫「還都」,後來父親在聯勤總部任職。我(張曉風)曾經發現他的信封上是寫「副官處」,我一直不曉得這個處是做什麼的,還以為是像白先勇的小說裡頭的副官,是侍候夫人的,後來才知道副官處等於秘書處,父親是副官處處長。

在重慶、南京時,我們家陸續添了三位姊妹;抗戰勝利後,爺爺、奶奶、大姊從徐州老家來到南京,三叔也跑來打算入學,全都住在家裡。家中人口眾多,食指浩繁,父親的薪水其實難以支應,每一季都需要拿母親娘家收租的錢來貼補家用。此時也有很多張家的親戚跑來要我們家幫忙,他們一方面覺得我們母親娘家比較有錢,另一方面以為父親去過美國,官做得很大,也想要父親安排工作。可是這些親戚學歷不高,也沒有一技之長,父親只能給他們一些盤纏,叫他們回家,結果反而被他們責罵。

注解

[1](編注)(1)張曉風女士說明,陳頤鼎中將是黃埔3期,曾一度赴台自日本手中接收台灣,陳將軍時為接收團體中最高階之軍職人士。

(2)圖一由陳將軍之子陳萬中先生提供予《聯合新聞網》,原載於〈1945年國軍接收台灣衣衫襤褸?她一生直言辯護〉,擷取日期:20230324。

[2]民國29年時母親25歲,當時算「很老」了。

[3]陳頤鼎中將,曾經是接收台灣的人員,後來又回大陸打仗就被俘虜了;兩岸開放後,他曾做過黃埔軍校的聯絡人,凡是黃埔的回去的台灣校友都由他接待。

[4](編注)〈張家閑〉,《軍事委員會委員長侍從室》系列二十一,國史館藏,數位典藏號:129-210000-3522。

[5]因為我(張曉風)對義烏的小商場很好奇。

[6]王敬久將軍很孝順,一路帶著母親。

[7](編注)開碼頭即開設根據地。

[8](編注)〈駐外武官(三)〉,《外交部》,國史館藏,數位典藏號:020-161401-0012。

[9](編注)〈參謀總長任內參謀會報紀錄〉,《陳誠副總統文物》,國史館藏,數位典藏號:008-010706-00046-032。