文/孫朱玲珠撰寫,蘇香霖編輯

圖/孫以潔提供

我父母只有我一個孩子,是獨生女。從小就受到父母和外婆的寵愛呵護。我父親是個思想先進的人。他是北京大學畢業的,唸經濟。本來他畢業後要去美國留學,但因為祖父過世,沒有去成。我祖父在煙台海關做稅務司,在江西南昌也有祖產,當時家境不錯。我的大伯父,二伯父都曾留學日本,聽說去日本時,家裡還安排了廚子帶去,怕他們吃不慣日本料理。

父親沒去成美國,但一直有很好的工作。他在鹽務局工作了好幾十年,那時各地都有鹽務局,是非常重要的機構。在不產鹽的內陸地方,比如貴州,送禮帶包鹽去,就算大禮了。因為人不能不吃鹽,沒吃鹽就會沒力氣工作,所以鹽是非常珍貴的。我們一家隨父親的工作調動,住過不少地方,經歷過對日抗戰和撤退到台灣的歷史。大概也算見證了平民百姓在動盪中的生活吧!

很先進的外婆家族

我從小跟外婆長大,受外婆的影響最深。我外婆家是個思想開明好學善問的家族。在晚清時代受到「西學」的影響比較早。外婆的父親徐建寅是一位晚清化學家,祖父徐壽與傳教士傅蘭雅等人一起編撰最早的化學教科書。他們父子不但引介了先進科學,更實際参與建造了中國第一艘蒸汽大輪船「黄鵠號」。外婆的父親後來致力火药研製,最後因實驗室爆炸而不幸罹難。

我的外婆是個樂觀好學的人,她的父親去了德國,寫信回家說家裡的女兒一律不許裹腳,而且都要上學。外婆小時候就是一個人提皮箱,從無錫到上海去住校,就讀于「上海女子學堂」的。在當時,是很時髦,很先進的。

外婆喜歡學新的東西,也什麼都會,這對我的成長有很大影響。她喜歡看小說,看報紙。還記得她和姨媽母女二人看「江湖奇俠傳」和張恨水的「啼笑姻緣」。老年時,外婆用放大鏡看報紙,旁邊放著地圖,邊看邊查,打仗打到哪裡了。到台灣以後,雖然已經不打仗了,她還是非常關心國家大事和世界局勢。

我的丫頭「平安」

說起當年的生活,我還有過一個丫頭呢。她的名字叫「平安」。記得我大約五,六歲那年,一天,有個男人領了一個女孩來,求我外婆留下他的女兒。他說家鄉鬧旱災,很多人都餓死了,他不得已,想賣了女兒救活全家人。我外婆看他們實在可憐,就留下這女孩,給了這男人五十個銀元。男人抱著銀元就走了,那女孩一直哭叫:「我要家去。」我到現在還記得她哭喊的聲音,像是:「我要軋克。」

可憐她這樣哭喊了一天一夜。但第二天,她就不哭了,後來也沒再哭過。我家只有我一個孩子,外婆就讓這丫頭陪著我,並且給她取了一個名字,叫「平安」。從此以後,平安就如影隨形地跟著我,像我的影子一樣。連我上廁所,她也蹲在地上陪我。後來我要上小學了,外婆認為女孩子都應該唸書,就讓平安和我一起上學。外婆給她付學費,買制服書包,每天和我一樣上學。

平常夏天早晨五點多鐘,我們就要端個小桌子,小板凳,在院子裡寫字,練書法。外婆會親自把著手教我們。我最怕外婆叫我們背書了,從《千字文》,《百家姓》,一直背到《古文觀止》,甚至連報紙上的社論文章,外婆認為寫得好的,也要我們背下來。

但是外婆愛打麻將。我最希望她上桌打牌,只要有牌打,她就不管我們了,我們也就自由了。所以,我常忙著幫外婆找牌搭子,求人家陪外婆打牌。

平安來我家時,大約是八歲左右,比我大兩歲。到她十七歲時,外婆說要逃難了,不想再拖著平安跑,就開始替她找人家。後來,找到一家米店的兒子,人很殷實,平安就嫁了過去。過了一年,平安生了兒子,抱回來給我們看。一進門,平安就跪在地上向外婆磕頭,說感謝外婆讓她讀了書。她夫家的人都不識字,她卻會記帳、打算盤,所以現在由她當家,成了米店的小老闆娘了。

外婆包了紅包給平安的兒子,也包了一個,讓我拿給平安的兒子。外婆說,這是因為平安算是我的丫頭。

十歲開始逃轟炸

我大約從十歲就開始逃難。那種人擠人,擠上船,擠上車,拼了命地想要活下去的情景,我現在還清楚記得。「七七盧溝橋事變」發生那年,我家住在北京。以前叫北平。我們從北京逃難到漢口,然後每隔幾個月,就逃一次難,因為日本人打過來了。一路從漢口,逃到宜昌,沙市,進到四川萬縣,直到重慶。

我父親因為在鹽務局工作,所以一直調派在自流井[1]產鹽的地方。那幾年逃警報,真是疲勞轟炸,從空襲警報到解除警報,常常長達八小時。白天,晚上,半夜都可能有日本飛機來轟炸,尤其是十五月圓,天晴的日子一定會來炸,因為看得清楚。

我親眼看過轟炸後,滿街上都是血肉模糊的人,不是斷腿,就是斷胳膊。救護人員抬著擔架,上面躺著血淋淋的人。有一次,我的耳朵被炸彈聲音震聾了好幾天,什麼都聽不見。因為炸彈就丟在我們家附近。那聲音真是驚人。

大人們都沒得休息。警報解除後,回到家裡就趕快做饅頭,烙餅,因為逃警報時要帶乾糧和水。常常還沒做好,警報又來了。市區的人就躲進防空洞裡,洞裡空氣很不好。如果在鄉下,就逃到竹林和草叢裡,有時可以清楚地看見日本飛機俯衝下來,扔下一顆顆的炸彈。我們嚇得都不敢動,生怕敵機看見我們。

我真不希望再有戰爭,戰爭太恐怖了。

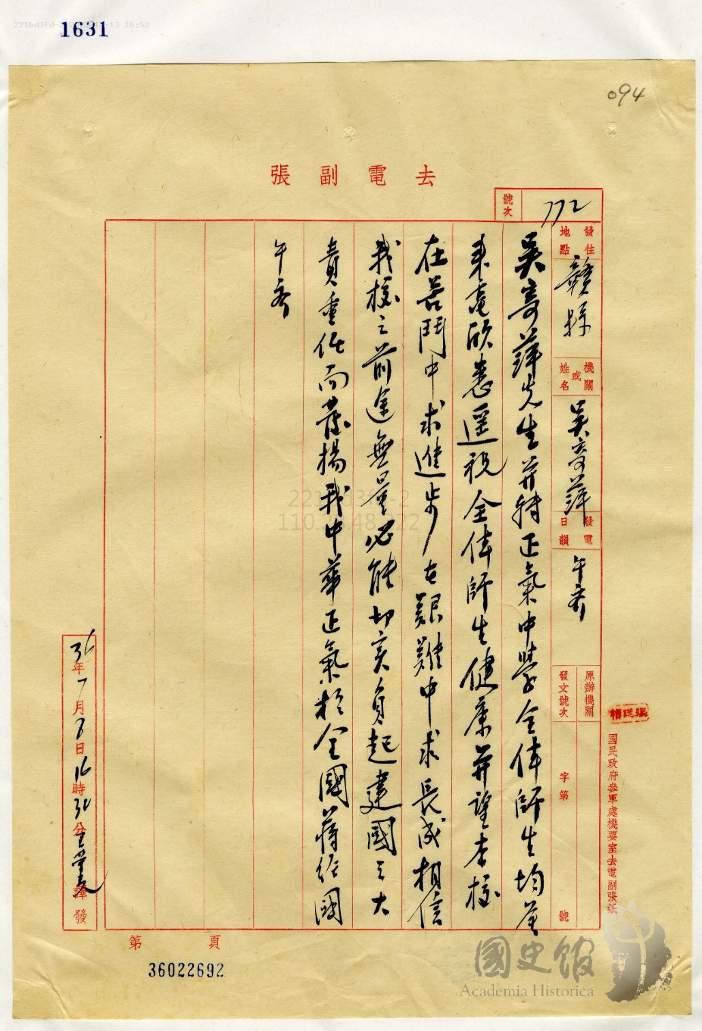

贛州的「正氣中學」校長蔣經國

抗戰勝利前,大約是民國32年(1943),父親到江西贛州,任鹽務局局長,我也進了贛州的「正氣中學」讀書。校長就是蔣經國先生。當時贛州是中國東南地方抗戰的後方重鎮,政治和軍事上都很重要。贛州專員公署的專員也就是蔣經國先生。

正氣中學離市區很遠,學生都必須住校。每逢週一,我們的校長蔣經國先生會來跟學生一起開朝會訓話,也跟我們一起在餐廳吃一樣的飯菜。他給我們訂下很多規矩,比如年輕人不許坐車(指人力車,那時汽車很少)不許穿皮鞋。學校離家有十五哩路,每個週末我們就穿著布鞋和草鞋走回家去。因為想家,我們再累,還是要走路回去。在家住了一晚。第二天又要走回學校去。

正氣中學座落在「虎崗」上。校歌歌詞是白話文:

太陽出來照虎崗,照得個個臉發光。

齊聲做長嘯。好像老虎叫。

一嘯,再嘯!

魔鬼不見了。

新的時代來到了。

揚州和南京的好日子

抗日勝利後,民國35年(1946)左右,父親調派到揚州淮南鹽務局,任局長職位我們一家人也隨父親遷到揚州。父親就在有名的「運司衙門」裡辦公,我記得門口有兩隻大石頭獅子,非常氣派。

我父親在揚州那段日子事業順利,我們的日子也過得很好。剛到時,因為住處還沒有安排好,我們一家暫時住在「運司衙門」裡的招待所。那時還沒開伙,每天吃揚州最有名的「富春茶樓」送來的飯菜,早餐就有小籠包,火腿干絲,蒸餃,和各種點心,中午晚餐更是吃酒席一樣,各種名菜都嚐到了。

父親上任的第一天,早上要對所有部屬訓話。我趴在運司衙門招待所樓上,從窗口朝外偷看。我以為頂多兩三百人。结果嚇了我一跳,竟然是黑壓壓一片,像軍隊一樣,排得整整齊齊,原來鹽務局的鹽警就有兩千多人。當時揚州的鹽商都是大大地有錢,他們出門乘轎子,總有七、八乘一模一樣的同時出動。那是因為提防刺客。讓你不知道那頂轎子裏才是真正的主人。

我父親因為與鹽商來往比較多,起先出入還坐人力車(就是黃包車),後來為了安全,鹽務總局就派了一輛小汽車給父親,還有專屬的司機。那是揚州的第一輛小汽車,當時算是個大新聞。揚州的街道都是很窄的石板路,車子開過,路人得躲到店鋪裡去讓路。車子開得慢,人們就站在店門口彎著腰看車裏的人,好像看耍把戲一樣。後來,我就寧可走路,也不願坐那輛小汽車了。

後來我們搬進局長官邸,是一棟三層樓的大洋房,在揚州中學對面,警備森嚴,連我們家屬進來出去,警衛都要行禮。後來我父親說,「眷屬進出,不需要敬禮。」他們才沒有再敬禮了。不知那棟洋房,現在還在不在?

我在省立揚州中學唸了三個學期。高一唸了一年,高二祗唸了上學期就離開揚州了,當時揚州中學是非常好的學校。

民國37年(1948)左右,政局開始不穩定了。我家搬到了南京,我進到私立匯文女中唸書。雖是世局動盪,但因我父母都是開朗樂觀,有幽默感的人,回想起來,倒也有很多趣事。

我有一位堂姐,名叫錦榮,是我四伯父的女兒。我父母因為怕我寂寞,就把這位堂姐接到我家來住,跟我作伴。堂姐當時已經大學畢業了,在我家住了很多年,一直到結婚,才離開我家。

平常我和堂姐一個上班,一個上學。到了週末,我父親就會安排我們一起玩。有時,父親會買兩張火車票,讓我和堂姐從南京到上海二伯父家去玩。在上海,我們有一個堂哥,那時這位堂哥交了一位女朋友,是百樂門舞廳的舞小姐。堂哥就帶我們到百樂門去玩,讓那位舞小姐教我們跳舞。那時候,白光就在百樂門駐唱。她唱得真是好聽,真是讓人骨頭都能酥掉。後來,我聽過很多藝人模仿白光唱歌,但我總覺得都沒學到白光那股嗲勁。

禮拜天晚上跳完舞,我和堂姐坐夜車回南京,到南京正好是星期一早上七點多。父親已經在火車站等我們,不但帶了早點,還帶了我的書包來,直接把我送去上學,送堂姐去上班。然後,他自己才到辦公室去。我們一路上嘻嘻哈哈的,告訴父親在上海的開心事。

後來,國共開戰,我和家人又開始逃難了。38年初(1949),父親被派往廈門,任鹽務局局長。我也隨父母南遷。當時,因父親不懂廈門話,覺得工作上比較不便,不久就由他以前的老上司閻錫山安排,轉到行政院去工作。那時閻錫山是行政院院長。之後不久,我父親就跟著行政院轉移到重慶,直到共軍快打到重慶機場了,才上了最後一架飛機撤到香港,之後輾轉來到台灣。那是一段戰亂中非常驚險的過程。

暫居台灣?

我是民國38年(1949),隻身一人坐「秋瑾號」輪船,由廣州到台灣的。這是由行政院用來載送員工及眷屬的船。據說在所有輪船裡,「秋瑾號」是最大最好的輪船。那時船票很難取得,所以我外婆是跟四姨父陸軍大學的船來的,比我早幾天到台灣。我的父母隨行政院去了重慶,後來由重慶經香港,輾轉才到台灣。我父母到台灣的時候,我們已經在台灣好幾個月了。

我和外婆都是在基隆上岸,到了台北,先住進四姨父家裡。四姨父是軍人,當時在陸軍大學任教務長,而陸軍大學的校長就是蔣中正先生。四姨父雖是軍人,他卻溫文儒雅,博學多聞,無論問他什麼,他都能詳詳細細地講給你聽。他也很溫暖體貼, 很會關心身邊的人。我和外婆在四姨父家,有一間榻榻米房間。晚上,房間裡掛個方型大蚊帳,幾乎有整個房間那麼大,蚊帳邊上有四個布條,分別掛在房間四個角落的鈎子上。半夜外婆咳嗽,四姨父會端一杯溫開水,走進我們的蚊帳裡。輕聲說,「三姑媽,喝口熱水。咳嗽會好一點。」

我想,凡是民國38年(1949)撤退來台灣的人,心裏都想著遲早要回大陸,在台灣只是暫時的。我母親尤其如此。她跟很多「外省人」一樣,堅持不買房子。說,「回去的時候,房子又帶不走。」

那時很多人對老蔣總統「反攻大陸」的口號都堅信不移,士氣很高,好像隨時都在準備著要打仗,不是「他們」要打過來了,就是「我們」要打過去了。人心非常不安定。我母親在台灣住不慣,天天都盼著回去。可是後來大家聽到關於共產黨在大陸上的種種作為,開批鬥大會,兒女批鬥父母,知識份子勞改下放,到農村去吃大鍋飯,學習毛語錄等等,就都不敢想回去的事了。連和大陸親人聯繫,都不敢想了。那時候,台灣整個封閉了起來,跟大陸通信要擔非常嚴重的「通匪」罪名。

到台灣,最大的困擾是言語不通。出門買東西或者辦事,因為聽不懂台灣話,大家要比手畫腳。這跟抗日逃難到四川的時候有些不一樣。國民政府遷到四川重慶時,當時叫「陪都」,大家也要說四川話。但四川話和湖北話南京話差别不那么大,比較好學。後來抗戰勝利了,大家回到南京上海等地,說話難免就有些南腔北調的,所以那時的政府以「北京話」為標準,提倡所謂的「普通話」。台灣話學起來沒有四川話那麼容易,後來國民政府在台灣,也就把「普通話」定為「國語」了。但我們家在台南住過六、七年,發現台灣南部人在學校說國語,但其餘時間還是習慣說台語多。

到台灣後,父親被派在行政院主計處當人事處處長,負責人事調動。初到台灣,世局還沒有穩定下來,父親的責任範圍很廣,工作也特別繁忙。當時,每個學校的會計主任都由行政院主計處調配,校方並不參與。

而来找父親謀職或調差的舊識、屬下、親友們絡繹不绝,包括揚州時期的鹽警,很多來到台灣沒有工作,也來求父親幫忙。只要在他的能力範圍之內,父親一定會幫忙解決他們的問題,而且絕不收人賄賂。有人把錢放在水果盒裡送來,他也一定原樣退還,分文不取。那時投靠我們的親戚朋友非常多,在還沒有找到工作之前,這些人每天都來我們家吃飯,等消息,家裡開銷很大。我父親是人們口中的好好先生,大家都很信任他,所以當時名聲和口碑都非常好。

父親退休後,把宿舍還給公家,租房子住。後來,他得了大腸癌,動手術的前一天,還在醫院裡幫朋友的兒子找工作,寫介紹信。他就是這樣,個性開朗、愛玩愛熱鬧;為人忠厚,人家託他的事,他一定要辦到。大病一年多,母親總是要求醫生用最好的藥,最貴的藥,花掉了所有積蓄和退休金,但還是沒救活他。父親過世時,報上說他為官清廉,兩袖清風,確實是如此。

由一雙拖鞋開啟的緣分

我的先生孫方鐸和我年齡相差15歲,別人以為我們是相親認識的,其實我們兩人還真是自由戀愛的。我是在我六姨家認識我先生的。民國42年(1953)中秋節前兩天,我去六姨家送月餅,一進門,在玄關處,有位男士給我遞了雙拖鞋,我連忙謝謝他,這人是我六姨家的客人,後來就成了我的丈夫。他說,對我一見鍾情,第一眼就覺得我是他們家的人,也就是他這麼多年來要找的人。

孫家是讀書人,出過不少人才;他的祖父在海關工作,跟我外婆家族一樣,較早接觸到西方的事物。我先生自學成材,苦讀考上清華大學。中日戰爭爆發,清華大學南遷昆明。他的全班同學都投筆從戎,報效國家。他被分派到「空軍機械學校」學習航空,成為空軍的一員。後來空軍培養人才,把他送到美國密西根大學讀碩士,學成後回到台灣,不久被台灣大學借調去教書,再轉到成功大學,直到他50歲那年才重回美國密西根大學,完成博士學位。

在孫方鐸和我交往的時候,聽說孫方鐸會寫詩,我母親要他寫來看看,他就用毛筆很工整地寫寫了一首:

十年嚐慣飄零味,書是甜心驛是家。多謝故人相問詢,行雲流水是生涯

我母親看後沒說什麼,只說他的毛筆字寫得很好。第二天,我將這詩稿拿回去還給孫方鐸。他看了以後,跳了起來,高興地說,「你媽媽答應了,她答應我們結婚了。」我說,「你怎麼知道?」他說,「你看,媽媽改了一個字。他將『嚐慣』改成『嚐盡』。表示我可以成家了,不用再飄零了。」我回去問我母親,是不是這個意思?我母親笑著說,「算他聰明。」

我跟我先生認識那年,他在台大任副教授。結婚後他去美國唸博士,我一個人帶著四個孩子在台灣,七年以後我們才去美國和他團聚,直到他答應清華大學徐賢修校長的邀請,回台教書

我是民國38年到台灣的,在台灣過了快70年了,這70年變化很大。現在我的四個兒女以及媳婦、女婿都很孝順,沒有讓我操心事。晚年如此幸福快樂,每天我都心存感恩。

注解

[1]位於四川省的自流井和貢市合稱為自貢市,自漢代以降就是井鹽業重鎮,歷代都是各方軍政勢力必爭之地;抗戰前後亦然。

[2](編注)〈一般資料—蔣經國致各界文電資料 (八)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-080200-00636-094。