文/鄭元慶

二戰初期,日軍在太平洋戰役中擄獲35萬敵軍,除釋放不抵抗的當地徵募者之外,有14萬盟軍成為戰俘,其中為數眾多的將官以及高階文官,先被日軍集中到台灣的花蓮戰俘營,後轉移至島內幾個地方。這是有史以來、可能以後也不會,同時有那麼多國家的「星星們」(將官)被集體送到花蓮、玉里、木柵、白河等地。

星落花蓮戰俘營

為了管理盟軍戰俘,日本陸軍部俘虜情報局在1942年5月2日頒布的「俘虜處理要領」中特別提到:「收押到台灣之俘虜,應包含『將校級(上校以上)』………在內。」這紙命令確立了將校級的高階戰俘,都要被收容到台灣的戰俘營。[1]

兩個半月之後,台灣軍司令部在7月17日回報已成立了台灣戰俘收容所及4個分所,從編制表可看出,編號第4的花蓮分所,指揮官編階為最高的上尉,[2] 而且這個分所使用台灣軍司令部轄下花蓮港分屯大隊營舍,是東部重要軍事機構,專門處理花東原住民相關事務,能力足以收容高階戰俘。

被群眾「盯」的感覺

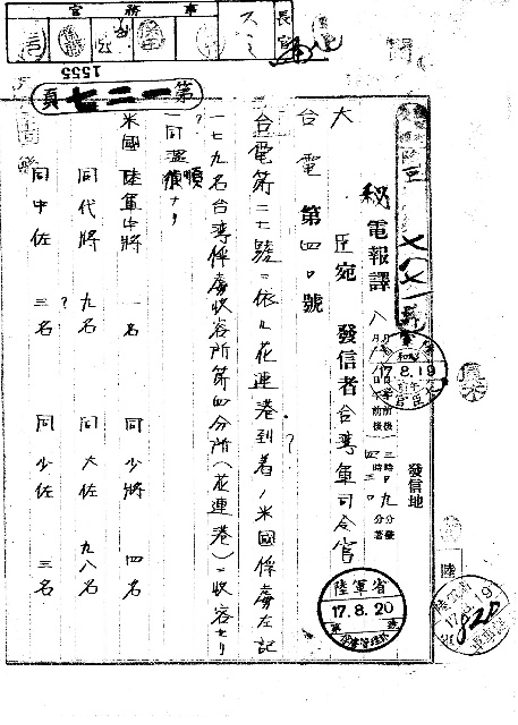

首批盟軍高階戰俘於1942年8月17日到達花蓮戰俘營,共有美軍1名中將、4名少將、9名准將、105名上校,以及其他階級官兵57名。台灣軍司令官於次日呈給陸軍大臣的函中,雖未敘明中將姓名,應該就是接續麥克阿瑟擔任美駐菲律賓總司令的溫萊特中將;同行的還有美軍巴丹防衛司令金(Edward King)少將、美軍馬尼拉灣防衛司令摩爾(George Moore)少將和美軍駐菲參謀長畢比(Lewis Beebe)准將等。

他們在1942年8月11日從馬尼拉搭「長良號」(Nagara Maru)出發,14日抵達高雄,經檢疫後被轉到內河碼頭的「鈴屋號」(Suzuya Maru)小輪。戰俘們全被塞到甲板下的前艙及後面貨艙,艙內很多臭蟲,高溫漆黑,空氣不流通。次日上午戰俘才獲准開舷窗,呼吸到新鮮空氣。

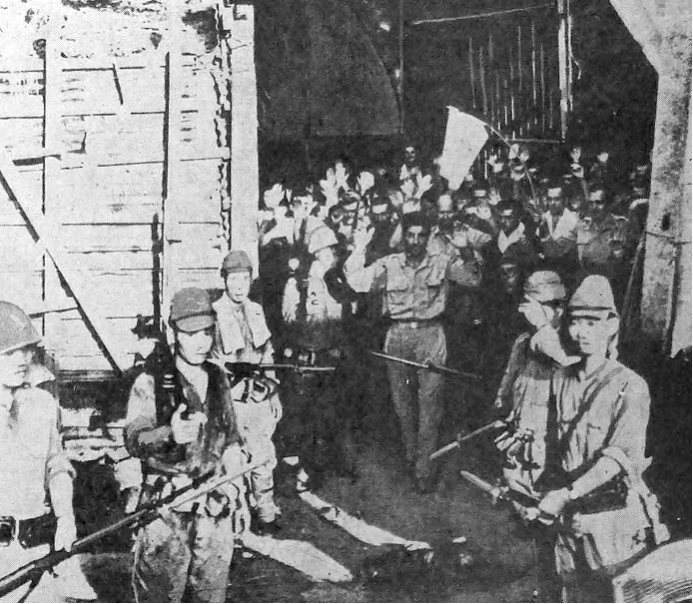

隔天「鈴屋號」啟航,17日上午抵花蓮港。病俘用卡車運送,其餘戰俘4人一列,步行約5公里到達營區。他們行經過市區街道時,群眾在路邊圍觀,他們可能從來沒有見過這麼多白人;沉默地盯著戰俘們看。作為「被盯」的一員,溫萊特形容這次經歷「令人沮喪」。

降將在花蓮的暗黑時刻

第一批高階戰俘抵達花蓮之後約兩週,美國駐關島總督麥克米連(George J. McMillin)總督和勤務兵也加入了花蓮戰俘行列。他在成為日軍首批戰俘後,先被囚禁1個月;後與其他戰俘於1942年1月被送到日本本土的第一個戰俘營「善通寺」(Zentsuji)收容所關押。同年8月24日再被送上「富士丸」(Fuji Maru),離開日本來台,8月29日到達花蓮營。

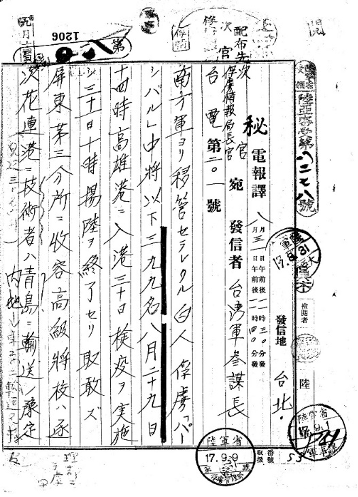

接續來台的將官,是英軍駐馬來亞總司令白思華(Arthur Percival)中將、荷屬印度群島總司令帕頓(Hein ter Porrten)中將等399人,他們從新加坡啟航,8月29日抵高雄港,檢疫後登岸,暫時收容在屏東隘寮第3分所,後於9月8日抵達花蓮港戰俘營。[4]

唯一搭乘飛機來台的是香港總督楊慕琦(Sir Mark Young),他在1941年12月25日「黑色聖誕」,率殖民地軍民向日本投降,先被軟禁在半島酒店336號房,1942年2月轉移到上海戰俘營。9月13日,楊慕琦與勤務兵在遠藤上尉等日軍戒護下,從上海搭機來台,轉至花蓮戰俘營。

至1942年9月底,盟軍高階戰俘大部分已經抵達花蓮戰俘營。軍職將官將近百顆「星星」,加上等同將軍的文職總督、法官等,總數超過百顆。

由「仰之彌堅」到任意動粗

日軍治理盟軍戰俘的最高指導方針,是由總理大臣東條英機定調,他在1942年6月25日告知即將上任的俘虜收容所長,依據「處理俘虜事務時應遵守規定」,要遵守《日內瓦公約》,但戰俘們也「不應不勞而食」;戰俘不但應該工作,而且他們的勞力和技術應該被用來增產,來幫助「大東亞戰爭」。[5]

日軍共有17個戰俘收容所、兩百多個分所,共收容12萬名戰俘,1942年卻只有2673位工作人員,運作吃力。這些工作人員多由年紀較長的備役軍人組成,校級軍官很少,素質參差不齊,且對《關於戰俘待遇的日內瓦公約》法令內容並不熟悉。[6]

根據歷史學者立川京一的研究,因為備役軍士官擔任照顧戰俘勤務,不像正規軍般受重用,自卑心可能轉變成攻擊性來自我防衛。台籍監視員也有類似情況,他們內心清楚自己位階低於日本人,於是試圖虐俘來達成被日軍肯定之機會。[7]

低階或無階級的日警哨兵,對高階軍官向來「仰之彌堅」,既然逮到可顯威風的機會,還可對將官們呼來揮去,就肆無忌憚的出手。加上中低階軍官,也有同仇敵愾之心,倒楣的當然就是戰俘了,這使得東京希望「遵守《日內瓦公約》」,來處理俘虜事務的命令,已然無解。

脫逃不再是權利

由於日本和歐美對戰俘的概念不同,訂出的管理辦法也不同。舉例來說,根據日軍《戰俘待遇細則》第5條,戰俘必須宣誓不逃跑;戰俘一踏入花蓮戰俘營,就被迫簽署這樣的文件。但西方國家認為這是很不合常規的作法。《關於戰俘待遇的日內瓦公約》第92條,就認同戰俘有嘗試脫逃的權利;即使失敗,公約明文禁止處決嘗試脫逃的戰俘,只能給與紀律性的處罰。這種懲罰可以在特別監視下進行,但不能影響戰俘健康,也不能剝奪公約賦予的保障。

而美國戰鬥部隊守則(Code of the United States Fighting Force )第3條說明,在資深戰俘領導的權限下,「當機會來臨時,任何戰俘都必須準備脫逃。」長官戰俘在考量脫逃後滯留人員的安危後慎重決定,戰俘要執行脫逃、或幫助其他戰俘逃脫的計畫;明示戰俘應牢記有機會就要脫逃的概念。[8]

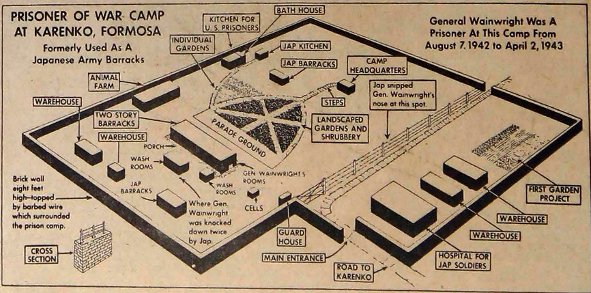

1942年8月17日,溫萊特中將一行抵達花蓮戰俘營,第一任台灣戰俘營總司令中野純一(Nakano Junichi)上校、花蓮戰俘營指揮官今村矢車(Imamura Yachashi)上尉開場白結束後,旁邊擺上桌子,在約30名拿著刺刀的警衛監視下,戰俘們只好簽下不會試圖逃跑的宣誓書。[9]

白思華中將同行的高階戰俘們,在高雄上岸抵達屏東隘寮營中轉時,也被要求簽宣誓書。白思華首先領頭拒簽,結果被警衛帶到牢房裡。經過3個多小時之後情況仍僵持,顧慮航行途中許多戰俘生病,還被要求在雨中列隊站立無法休息,白思華和其他高階軍官及文職人員討論後認為,在這種威迫之下的簽名,不必被視為對個人具有約束力。[10]

9月13日晚上抵達花蓮營的香港總督楊慕琦,也因拒簽而被帶到警衛室,囚禁在牢房,在地板上過了一夜。次日上午還押到警衛室,在6名上刺刀的哨兵包圍下,加上一位英國軍官的說明,楊慕琦終於簽了宣誓書。[11]

被日軍逼迫簽下宣誓書當然是違背公約;但人在屋簷下,焉能不低頭?雖然公約中還有很多保障戰俘待遇的條文,但日軍只是「準用」;中央的命令看似是要合理對待,但直接管裡戰俘的第一線尉官、警衛、哨兵等的做法恰好相反,其中最嚴重的莫過於對高階戰俘的凌虐。

管他什麼《日內瓦公約》?

《日內瓦公約》第39條規定,士官兵戰俘對拘留國軍官都須敬禮,而軍官戰俘僅須向拘留國高階敬禮,但對戰俘營的指揮官,則不論階級都必須敬禮。日軍卻違反公約,命令「不論日軍階級如何,所有戰俘都需敬禮」。一位中將得畢恭畢敬的向士兵敬禮已經是情何以堪,更糟的是,萬一對方不滿意,就是一頓拳打腳踢。故意找麻煩的例子在幾位將軍的回憶錄裡,更是不勝枚舉。

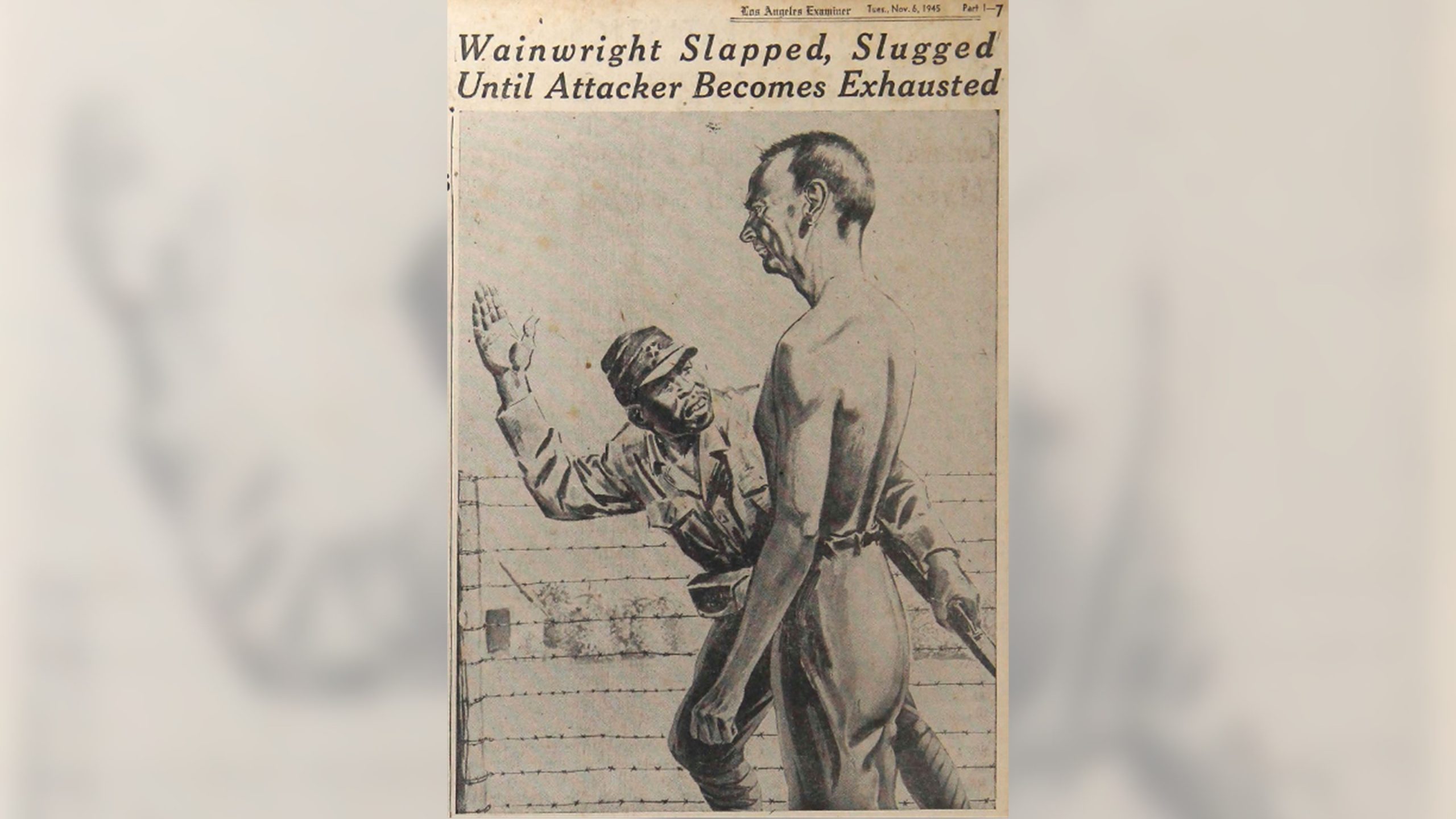

12月中旬的某天晚點名後,溫萊特中將拿著毛巾走到營房後的廁所梳洗。他見到旁邊的日本哨兵立即鞠躬,但哨兵大聲喊叫要他過去,附近一群美國軍官停下來觀看。不知何故,哨兵重重的打了溫萊特一記耳光,接著又連續3個巴掌,讓體弱的溫萊特幾乎站立不住,哨兵見溫萊特堅持著,隨即衝上前去,朝下巴的一拳終於讓溫萊特摔倒了。溫萊特清醒後起身,慢慢走到水龍頭前,過了一會兒才有力氣打開水龍頭。回到房間後,他整夜都無法入眠。

第二天溫萊特清潔寢室,準備內務檢查,房門突被打開,一名哨兵衝進來吼叫,背對著門的溫萊特受驚之下打碎了一個盤子,此舉不但招來哨兵一陣打罵,刺刀還刺進他的左手腕;即便手腕鮮血順著指尖流到地上,哨兵還持續對他揮拳攻擊,直到打夠了才停手。另晚溫萊特上廁所,規定須左進右出,他走錯出口,又挨了一頓毒打[12]。

在花蓮戰俘營,日軍可用任何理由毆打戰俘。雖然無止盡莫名的打擊難以忍受,戰俘們也只能忍氣吞聲。

斷臂中將被毆

英國駐馬來第3印度軍團司令希斯(Lewis Heath)中將被毆事件,被形容最為殘忍。他在一戰中斷了隻胳膊,左肘到肩部之間缺少一段8公分的骨頭,平常只能以吊帶支撐。為了減輕吊帶的阻力,希斯在襯衫左下口袋縫了小環,來增加支撐力道。

1942年底,希斯在農園牧羊,一位日本二等兵走近,希斯立正向他敬禮,因左臂吊帶支撐,無法如常人般貼著大腿外側肅立。日兵先用槍管狠敲希思的頭和臉,再用槍托敲擊將軍傷殘手臂上沒有骨頭的部分。希斯受傷倒在泥土裡,幾乎失去知覺。當事件報告給中島中尉時,後者表示關切,並給了希斯一個護眼帶;但沒有詢問原由、也沒有道歉。

花蓮戰俘營的毆打從未停止過,日本警察為了表現自己的聰明才智,經常一時興起制定新規定或發明新理由,以便行使虐俘權力:警哨兵常故意在夜間就寢後,頻繁緊急集合,檢查戰俘們指甲、衣服、頭髮,鈕扣有沒扣好。他們最喜歡晚上等在廁所外,當戰俘們穿著木屐前往廁所,幾乎所有進去的人都被搧耳光、辱罵。有時一群日軍在廁所外排列,戰俘路過依序被打。儘管戰俘們內急,警哨兵仍用言語和身體的虐待來拖延時間。

日軍對高階戰俘的態度如此,對其他階級的軍士官就更是惡劣;戰俘們在其他人面前被虐待,尤其加深他們的羞辱感。對戰俘而言,花蓮經歷是一場難以忍受的噩夢,但除了忍耐,他們別無他法。[13]

注解

[1]「月報提出の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000382100、昭和17年「陸亜密大日記 第22号2/3」(防衛省防衛研究所)。https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C01000382100 P. 0688, P. 0689.

[2]台灣戰俘營分所位置及編制表,https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C01000544600。

[3] 《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 174.

[4]《The Hard Way Home》, William C. Braly. P. 46, P. 56, P. 59.

[5]俘虜情報局月報提出の件報告」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06030130900、(防衛省防衛研究所)https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C06030130900 P.0361.

[6]「日本對待戰俘的背景與政策」立川京一著 P. 90, P. 91.

[7]同上,P. 92.

[8]「美國戰鬥部隊守則」Code of the U.S. Fighting Force, Army Pamphlet, 360-512.

[9]《The Hard Way Home》, William C. Braly. P. 49.

[10]《The War in Malaya》, Arthur Ernest Percival. 第22章。

[11]《The Hard Way Home》, William C. Braly. P. 60.

[12]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 192-P. 194.

[13]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 195.