編按

「藍衣社」成員有一部分是國民政府軍事委員會調查統計局(軍統局)領導人戴笠的部屬,肩負秘密任務。他們的身分,家人可能並不知情。那麼在子女記憶中的張利民先生,又是怎樣當上鐵道警察、曾經和家人一起經歷了些什麼?這些經歷是否又曾經透露了什麼?

以下是張利民子張寶成先生的訪談紀錄,讀者如將訪談紀錄與張利民自述兩相對照,或可讀出一些自述中未曾言明的「眉角」。

軍統系統的藍衣社成員對於自己加入組織,「上不告父母、下不諭子女」。張利民先生做到了。(李莉珩)

文/張寶成口述,李莉珩、廖文瑋整理

圖/張寶成提供

我的父親本名張廣亨,他讀軍校時自己取名為「張利民」,後來他的一生都用這個名字。他是民國三年八月在廣東五華縣出生,及至青少年時,因為五華沒有中學,他就到鄰近的梅縣就讀廣東雁棠陸軍學校。

我父親的堂哥張甫幫是黃埔三期的軍人,軍校畢業後,他不知是何因緣跟堂哥連繫上了,並且一起加入了廣東粵系軍閥陳濟棠的部隊,但他們的任務是在部隊裡搞策反。後來他們的策反工作被部隊識破,陳濟棠派人抓我父親,他在籃球場發現苗頭不對,來不及換下部隊的運動服,就直往香港方向跑路。到了香港,得知堂哥在上海,父親又輾轉到上海投靠堂哥。當時他的堂哥在軍事特務統領戴笠的麾下,於是安排他去當鐵路交警,被分派到新彊烏魯木齊,接收俄援。

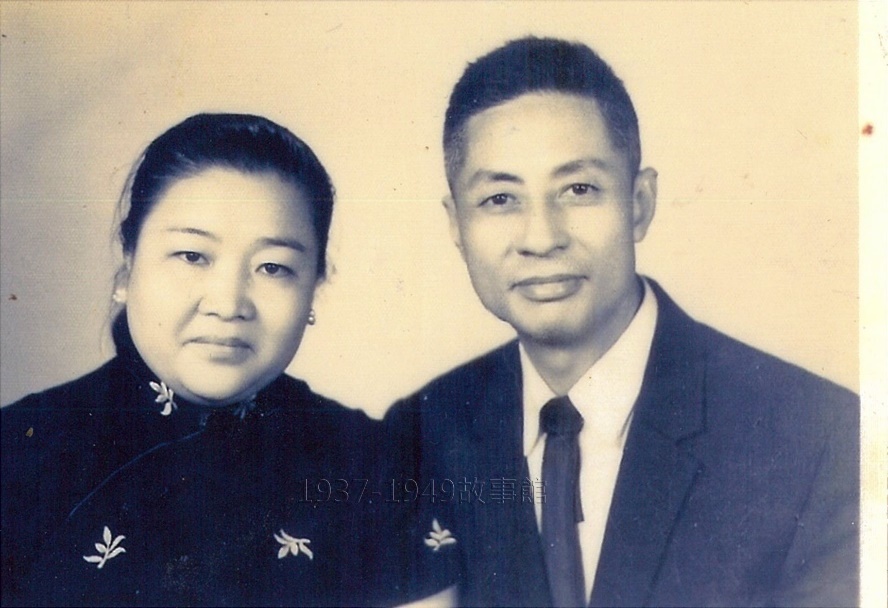

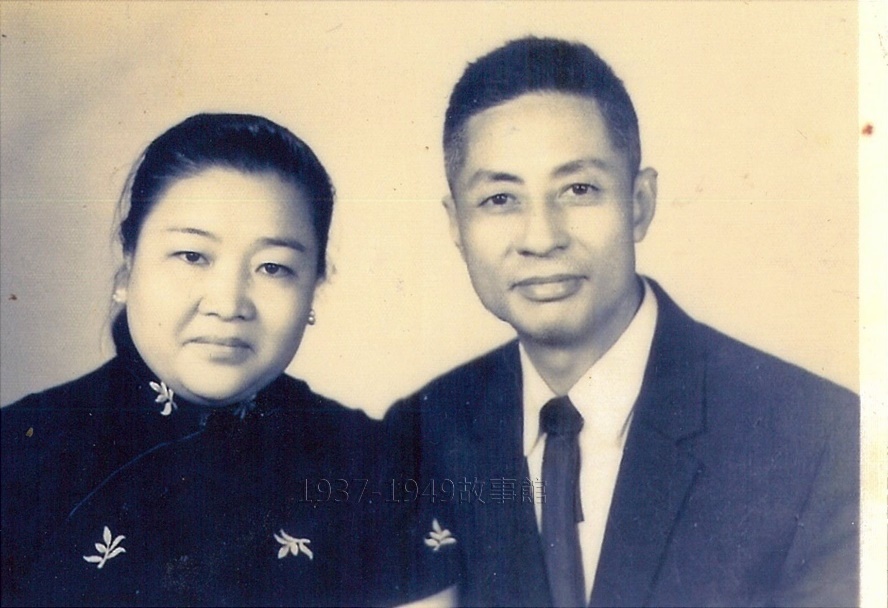

後來,我父親奉派到陝北的隴海鐵路工作,作到警務段第四段段長。他在外縣就讀高中二年級時,曾經在祖母作主下,在廣東家鄉與馮秀玲女士結婚,但她留在老家,我父親則隨軍隊在各地駐紮。民國二十九年,我父親軍次西安時,團長夫人介紹一位女士王惠賢,也就是我母親。原本我母親家中的親戚都反對她嫁給一個行蹤無定的軍人,但因為我外公的長官是我父親的廣東同鄉,他覺得廣東人豪爽可靠,決定把女兒嫁給我父親。我父母自此一路從大陸北方到南方,到香港、最後在台灣定居,相伴相依一輩子。

三十二年一月,徐蚌會戰爆發,隴海鐵路被共軍包圍,我父親讓兩個傳令兵跟著我母親,帶著小孩坐火車往南方逃。那時我已經五歲多,兩個傳令兵一個背我、一個背我妹往火車站方向走,我母親走到幾乎走不動。每次只要共軍向難民方向射擊,我們就得全部趴下;等到沒有動靜再繼續走,就這樣走走停停,一直到火車站,大家全身上下都是泥土。

坐上火車之後,我們卻無法預知這班車什麼時候開、什麼時候停,但大家都待在火車上,不敢離開座位,因為一離開位子馬上就沒有了。火車停在月台時,會有攤販來賣東西,但交易只認銀圓或金戒子、金項鍊,例如一碗水收一個銀圓、一個饅頭收二個金戒子。母親帶著我們在廣州下車。後來父親自己突圍也逃到廣州,我只記得他來跟我們會合的時候,身上只剩下一件破棉襖。

民國三十七年,父親在廣九鐵路的九龍大砂頭當所長(由段長降為所長)。三十八年廣州形勢日益緊張,又有許多突發事件,父親決定率部撤離深圳車站。本來他想繞道文錦渡進入香港英租界,但英軍防守很嚴,共軍又已經逼近深圳車站,父親的部眾不敵對方集中火力猛攻,最後只好衝出重圍,到深圳河邊將所有武器投到河中,在一個小廣場向英軍投降。那時我六歲,只見父親等所有官員被命令抱頭蹲在一邊、我們家眷則蹲在另一邊。繳械後,英國人發給我們居留權,並要求父親帶領剩餘的二十餘人到九龍的難民營去。

但這時候苦難還沒到盡頭。我父親的一位部屬因為繳械時偷偷在米袋裡藏了一把手槍,後來變賣手槍時被發現了。那時我們住在九龍山上的孤兒院,有一天半夜裡槍聲四起,英軍再來搜身、搜住所。父親因為是領頭的,被抓去坐了好幾個月的監牢。這段期間我們過得很辛苦;母親帶來的金飾、銀圓、玉墜等值錢的物品已經變賣一空。我到現在還記得,母親要我們拿鉛筆頭的橡皮擦把銀圓擦亮,因為如果沒有擦亮,黑黑的銀圓是沒有人會要的。後來經過我父親力陳那位警察藏槍是「個人行為」,總算獲得釋放。

父親出獄後,在碼頭當搬運工,換取微薄薪資養活家人。父親曾經隱約透露,這時候有「某方面」來找他,表示願意給一大筆錢,企圖說服我父親加入「第三勢力」。我不知道這個「第三勢力」的背景,我父親只說「不是國民黨、也不是共產黨」。不過,我父親這一輩子效忠國民黨,因此即使生活非常窮困,他也不願背叛國民黨。

後來我們搬到調景嶺,一住三年。我父親的堂哥張甫幫跟著國民黨部隊到了台灣,我父親跟他堂哥連絡上了,最後我們是透過大陸救災總會,在民國四十年代搭救總的船來台灣的。

父親來台後,就去拜謁以前隴海鐵路局長老長官莫衡,他來台後擔任台鐵局局長。莫衡跟我父親說,他來台灣太晚,當時已經沒有職位可以給他,所以叫我父親到台鐵人事部門當職員。我父親在台鐵局從小職員做起,認真工作,最後升到課長,在民國六十三年退休。

我長大後,不知從何處得知,我的大伯張甫幫是藍衣社員,我的父親則是被大伯帶著加入社員。但我父親是什麼時候就加入藍衣社?他從來沒有跟我們說。我只知道,我們剛來台時,全家住在台鐵租的「辦公室」裡。所謂的辦公室,其實是台鐵人事室以「疏散辦公室」名義租了兩間房子,一間堆放資料,一間給我們家住。我們住的這間「辦公室」,四面牆上掛滿了國民黨軍統局長戴笠的照片,其中還有幾張是戴笠跟美國人的合照。

戴笠正是「藍衣社」的首領人物,我記得長大後曾看過一些資料,戴笠曾形容他自己在大陸鐵路上的勢力,「只要打一通電話,五分鐘內就可在鐵路上殺死一個人。」

父親來台後,每年戴笠的冥誕時,他都會跟一群人在陽明山某一個地方聚會。父親在台鐵的長官、人事室主任,應該也是藍衣社的成員,因為我記得這位主任的九十大壽時,我父親帶我參加這次在飯店裡的祝壽餐會,只見到壽星座位高高在上,與會的長輩們各有不同的座次排序,大家向壽星用特殊的手勢行著特殊的儀節。我雖在場,卻看不懂,回家後也不敢開口詢問父親。

父親來台後,我們全家生活才慢慢安定,但父親仍然很少提及他在大陸及台灣的事情,只有在民國五十三年曾手寫一本「自述」,交代他的族譜與人生。

我父親一輩子只效忠國民黨,他曾經發誓:只要是共產黨統治下的土地,他絕不踏上一步。也因此,民國六十年代,我父親在廣東老家的兄弟及姪子說要見面,我父親寄了二千美金,叫他的家人搭飛機到香港相見。老家的祖墳與祠堂他也曾幾次寄錢回家修繕,但他自己從沒回過大陸。

我曾經聽人說,藍衣社是秘密組織,成員必須堅守秘密,「上不告父母,下不諭子女」。我父親從來沒跟我說過藍衣社的任何事,很多事都是我無意中聽到的,再加上憑著多年來與父親一起生活的種種蛛絲馬跡,我才得以一窺藍衣社的神秘。