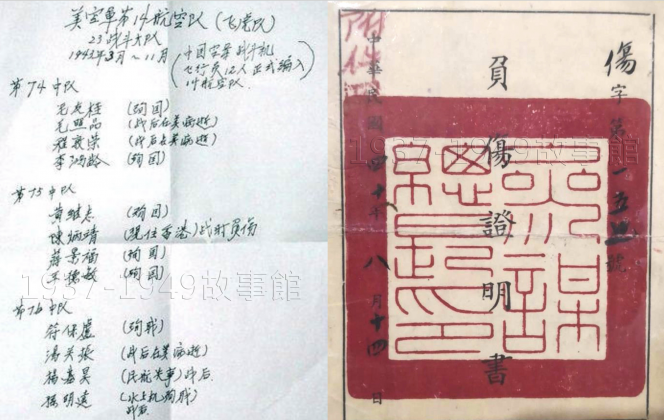

文/陳炳靖

圖/陳炳靖提供

第一劫:死而復生

當1937年敵人轟炸上海時,我國正式動員抗戰,我與陳地塔同學放棄航海學校的海上見習,而投考空軍(編註:應為空軍軍官學校)第十二期的招生,被錄取之後,奉命赴漢口報到。由於敵方轟炸鐵路及主要港口,我們唯有前往南京,再沿河流至附近的城市,搭乘客輪沿長江至漢口。我們到達南京的第二天,南京首次遭受敵人的轟炸,當夜我們搭乘由小電船拖曳的第三隻小木船(共拖曳四隻),沿著河道離開南京,每船擠滿了老幼的難民。時值深夜,我發現對面的一位老婆婆坐在船邊上,深恐她會墜落河中,我立即起身與她交換位置,爾後我自己在熟睡中倒墜河中,遂即沈著游向上空出現血色的岸邊,登上河岸,再爬上草坡,站立在高地上[1]視察地形,[2]但是周圍一片黑暗,看不到河道與船隻。此時全身積水,寒冷發抖、又無處棲身,初次面臨人生的絕境。十餘分鐘之後,突然看到下方微弱的燈光移動,而逐漸向著我的位置而來,不久又聽到不斷的喊聲,「快點下來、快點下來上船!」我立刻下了山坡,登上了小電船。

爾後,我的同學告訴我,「大家聽到老婆婆不斷地呼叫「我的皮箱掉下河中了!」但我立刻叫你的姓名,而沒有你的回應,我知道掉下河中的是你,而不是皮箱,我立刻請船首的乘客傳遞消息至前方的小電船,「有人掉下河中」,所以小電船才回頭找你。」

第二劫

1942年,我們自美國返國,途經南美、埃及而抵達印度的喀拉蚩(現屬巴基斯坦國)的英國皇家空軍機場,奉命執行P66型戰機的試飛及熟習飛行;數個月之後,又奉命每批六架、分批經印度與喜馬拉雅山飛返雲南的昆明機場。我是本期42人中的最後一人,與學長五人(包括領隊曹少校和學長洪奇偉等),組成最後一批返國。抵達昆明之後的第三天,我們自昆明起飛,目的地為四川的雙流機場。當日該地天氣晴朗,但飛行一小時五十分左右,領隊突然帶隊衝入雲層,下降穿出雲層時,距離地面僅一千餘呎,驚險萬狀,倘下方為山區,我等六機必然撞山。

當時滿天煙雨,能見度極差,我們在一小城市上空盤旋飛行。不久,我的長機(記不起他的姓名)揮手令我脫離編隊,此時我不知下方城市為何地(因起飛之前沒有地圖,機上又缺無線電通訊設備),更不知雙流機場與此小城市的關係位置[3],所以保持編隊而不願離隊,但長機不斷揮手迫我離隊,當時內心深感憤怒又恐慌;一旦離開編隊,豈不是迫我跳傘,所謂「大難臨頭各自飛」的被拋棄處境,因為學長們原駐防雙流機場,當然熟識四川的地形與城市,而我是初次飛到四川的上空,不可能辨別下方城市為何地。當然我瞭解長機迫我離隊的用意,旨在避免編隊再上雲層時可能發生撞機的危險,但他忘記了我們剛剛編隊安全下降衝出雲層,證明我的雲中編隊的飛行安全。

雖然跳傘是安全的選擇,但國難當前,保全自遠方國外飛返的戰機,是首要的考慮。此時我盤旋巡視周圍下方的地形,最後發現河流中有一段平坦的河床(乾季中因河水位低而出現的),遂低飛細察,河床上並無土堆與石塊的存在,立即減速下降,以重三點著陸河床之上,但就在將近停止滑行時,突然撞上一頂部滿佈青草的小土堆(自空中無法辨別),機身後部反彈上升30度之後,立即反墜而恢復正常的位置。當時我頭部撞上座艙的前部,暈迷了十餘分鐘,雙下腿前骨中央劇痛,無力爬出座艙,不久發現兩名國軍士兵自河邊跑到我的機旁[4],我叫他們爬上機翼,扶我脫離座艙至河床之上[5]。此時才知道這小城市為「內江」。我的戰機保持完整,只是起落架因撞上土堆而受到較輕的損壞。

當夜住宿在當地駐軍首長的府中,感到前額腫痛,雙下腿前骨中央並有傷口與血跡。凡戰鬥機的迫降,死亡率極高,除非罕有的河床或平地出現在附近。那天倘提早數秒鐘撞上土堆,撞擊力必然加大,我的雙下腿前骨必然折斷,片刻回憶,心有餘悸,我衷心感謝上天的賜福,賜予我生存的機會。

第三劫 分寸之差

1943年10月1日我服役的第14航空隊第23戰鬥大隊的地75中隊,首次(本23戰鬥大隊的首次出國掩護任務)出國掩護21架B24轟炸機空襲越南的海防港,本中隊共出動P40戰機17架,(我空軍只我一人參與)。將近目標時遭遇不斷敵人高射砲的砲火,我方順利轟炸海防港之後,返航經河內市東北上空時,遭遇敵機三十餘架的攔截,敵機以疏散隊形自我方的後方上下接近,我方以劇烈的動作,各自爭取高度,我發現左下方一敵機,立即俯衝,自敵機的右後方連續射擊,敵機冒煙,但仍稍向下飛行,為了確定他是否墜落,我上身向前注視跟蹤,突然我的座艙右上方中彈,我立即俯衝脫離,向中越邊境飛行,將近邊境時,發現我的飛機尾部拖曳著白煙(發動機的散熱系統失效),表示發動機會隨時爆炸,我立即減速飛行,並準備跳傘,不久白煙擴大,我立即越艙(編按:飛虎隊時代所使用的戰機,都沒有彈射系統,飛行員要跳傘逃生,必須要自己打開座艙罩、解開安全帶、爬出座艙、拉傘逃生),但右肩劇痛,反墜落在座位上,始知右肩受傷,立即起立以左臂越艙,順利跳傘,經雲層之後,降落在深山的高樹上。

爾後判斷,我的座艙右上方中彈,爆開一個小洞,其中兩小彈片射經我的頭部的後方,射向我背後的防彈鋼板上,再反彈向右上方,而進入我的右肩後部。倘我當時上身不向前,而保持正常的飛行坐姿,我的背部靠著鋼板,該兩彈片必然擊中我的頭部。所謂分寸之差,使我只受肩傷,而非喪命長空。

第四劫:樹中倒墜,暈後重生

當我跳傘落在老樹之上,傘身覆蓋樹的頂部,身吊在半空,但雙腳觸及一粗大而離地約二十餘呎高的橫枝上方,為了保存傘的背袋內的救生用品,我立即拔出腰刀,割斷全部傘繩,但雙下腿夾不住橫枝幹,身軀急遽倒栽蔥墜下,頭部與左肩撞地,暈迷良久,醒後頭與肩痛楚,但發現遍地枯葉層堆積高達一呎以上,宛如一片大地氈,圍著老樹下方的地面,倘無此百年集聚的枯葉,我必然撞地喪生;縱使重傷,亦難脫離此野林峭崖的深山。

第五劫:墜入黑洞,夢魘纏身

我自老樹上倒墜落地,暈迷良久,醒後巡視地形,結果選擇沿著乾涸的溪道岸邊下行,約一小時之後,突然踏上一滿佈葉狀的草堆,隨即墜入一黑洞之中,在洞內翻滾跌落洞底,又沿傾斜的洞底滾出洞外,直至滿佈小圓石的乾涸溪底的中央。我驚魂甫定,爬起身巡視周圍的地形,發現高樹為溪的頂部,黑洞的溪邊為高約二十餘英呎的垂直岩壁,另一邊為一小山峰的斜坡(水流由此坡流下溪道,衝向對岸的岩壁),再反身細察黑洞位置,發現洞的底部有裂口,高約3~4呎。倘無此裂口,我肯定會困死在洞內;倘洞內無藤樹攀纏,我必然垂直落下洞底而受傷。此時全身感到戰慄;但終於看到光芒的荒山而自慰(深山高樹遮天看不到陽光)。戰後60餘年以來,每月必有數次作夢,被困在石洞、山中黑洞或石坑之內而無法脫身,每次夢中呼喊驚醒,當年墜入黑洞之經歷,影響之大,始料不及,不知何時始能擺脫此夢魘。[6]

注解

[1]倘我不爬上高地,背著白色的天空而站立,小電船的船員不可能找到我。

[2]我掉下河時站在高地之上,沒有大聲呼叫「救命」,是我的失策,或且是我的獨立自救的性格。

[3]昆明至四川的雙流機場約700公里,而我方編隊在距離昆明僅500餘公里的上空穿雲下降,況且內江位於雙流機場的東南170公里,其間偏差極大,我方領隊忽視了長途飛行時,必須依據不同的風向而加以修正飛行方向的角度,以及抵達目的地的時間預定,令人難以置信。

[4]由於我方飛機仍有美國空軍的國徽:「白星中央為一大紅圈」,當我們低空飛行時,當地以為敵機空襲內江,兩名國軍士兵帶著武器下河拘捕敵軍,當我以國語請他們上機扶我下機時,他們才知道我為中國空軍。

[5]據報領隊也在附近河床迫降,至於其他四位學長,因熟識當地城市而安全飛往目的地。

[6](編注)更多關於陳炳靖先生在海防港墜機經歷請參閱〈美國十四航空隊23大隊75中隊 陳炳靖 二次大戰中空襲越南海防遇難記〉,見於《中國飛虎研究學會》。