文、編版/鄭元慶

歷史上,只要發生戰爭,國家機器為求勝利,經常大肆宣傳正面戰果,還設法要求民眾捐獻,以籌軍費。以日本為例,在甲午戰爭期間,國人及企業對軍方的捐款約290萬日圓,日俄戰爭期間更達570萬日圓。[1]

民眾基於愛國心,戰爭初期,通常同仇敵愾,勇於捐輸。但時日一長,民窮財盡,政府就只好用各種方法,強制增稅納糧;甚至搜刮民間金屬器具,製造槍砲彈藥,無辜百姓只能勒緊褲帶過苦日子。

陸軍「愛國號」、海軍「報國號」

1931年9月18日,駐紮中國東北的日本關東軍,自行炸毀南滿鐵路柳條溝地區橋樑一段,聲稱遭到中國軍隊破壞,爆發九一八事變。日軍節節勝利,1932年2月占領東北,媒體大肆報導,日本民心振奮。

1931年11月,群馬縣高崎市的「防衛同盟」集資2001圓,請政府購買89頂鋼盔,送給駐滿州的軍隊,成為日本二戰前期獻納軍品之始。捐款交由大藏省入國庫,再伺機運用。後為求款項能直接用於軍方,制定了指定捐贈。[2]在此情況下,九一八事變後到二戰結束,日本及殖民地民眾、企業團體向軍隊捐獻各類軍品,包括飛機、船隻、鐵盔、槍支、高射砲、裝甲車、坦克等。

不論主動或被動,成年人、各級學生、兒童都參與。捐款的來源有零用錢、工資收入、營利所得等。其中軍機因成本高昂,僅由個人之力,難以籌足經費,主要由擁有2百多萬會員的「帝國在鄉軍人會」及軍方後援組織「國防義會」、大型企業、社團、地方政府等發起籌款。[3]

為了讓獻納的軍品有所依循,陸軍省在1931年底公布不同軍品的單價表,如重爆擊機(重轟炸機)最貴20萬圓、輕爆擊機及偵察機皆為8萬圓、戰鬥機7萬圓、戰車8萬圓等,之後每隔一段時間就會更新。[4]

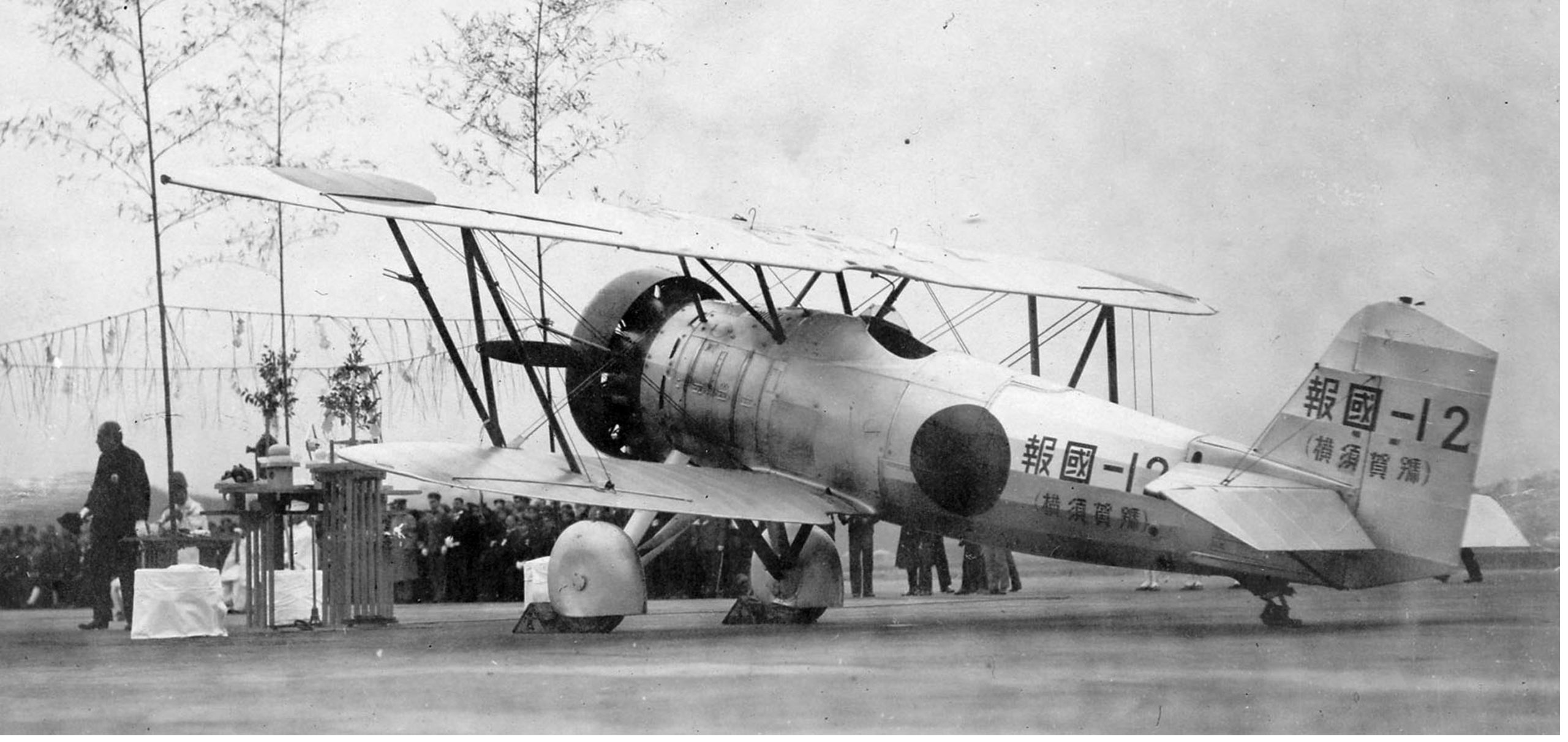

獻納的軍品,要冠上捐贈者(個人、企業、組織、地方)名號,若是捐給陸軍的軍品,在實體上塗佈「愛國」,海軍則是「報國」字樣,並從1開始依序編號。[5]

愛國1號及愛國2號的表現

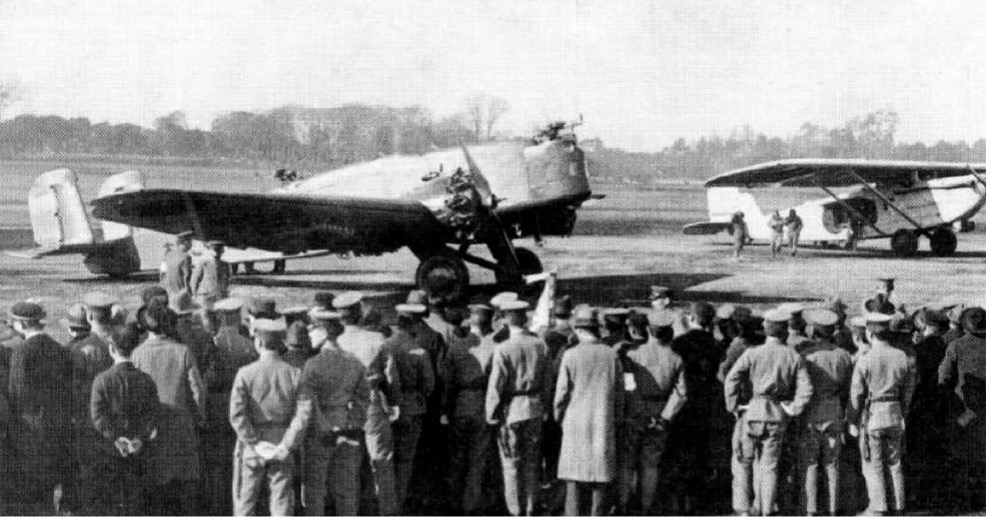

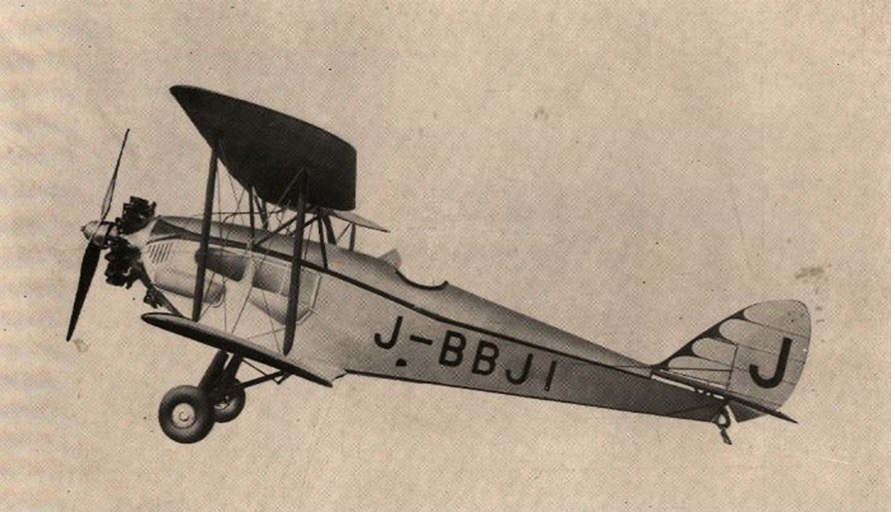

九一八事變之後,捐款很快到位。首批獻納的軍機為陸軍「愛國1號機」Junkers-37戰鬥機、「愛國2號機」救護運輸機,總價20萬日圓。1932年1月,在東京代代木練兵場舉行命名式,吸引了10萬名群眾;稍後海軍「報國1號機」也在羽田飛行場捐贈完成。結果如軍方所期待,命名式現場和隨後的媒體報導,引發了一波奉獻熱潮。[6]

陸軍收到2機之後,於1932年2月調往滿洲,「愛國1號機」部署在關東軍第7飛行大隊第3中隊,曾參與作戰表現出色;但1932年6月16日,因引擎故障迫降受損後送回日本,陳列在東京靖國會館展示。「愛國2號機」擔任瀋陽和哈爾濱間的傷患和人員運送,後因關東軍總參謀部認為性能不夠好,於1933年5月中旬報廢。[7]

民眾捐款購機要如何運用?1932年5月,陸軍發布了「獻納飛行機利用要領」,依照當時共捐21架的數量,計畫成立2個戰鬥、1個輕爆的「愛國中隊」,配屬「在滿飛行隊」下的飛行第6、7聯隊,以及本土的飛行第5聯隊。該要領還編列在滿州、日本飛行中隊的維持費,每年60及45萬圓。[8]總計至1933年底,民眾獻機已超過比一個飛行聯隊編制還多的73架各式軍機。[9]

台灣民眾的獻納

獻機漸成全國性的運動,台灣也無法置身於外,和日本本土一樣,多由「帝國在鄉軍人會」、「國防義會」、學校、社團及企業主導。除捐給陸軍的「愛國號」、海軍的「報國號」之外;還有民航用途的「義勇號」;教育用途則沒有特定冠名。

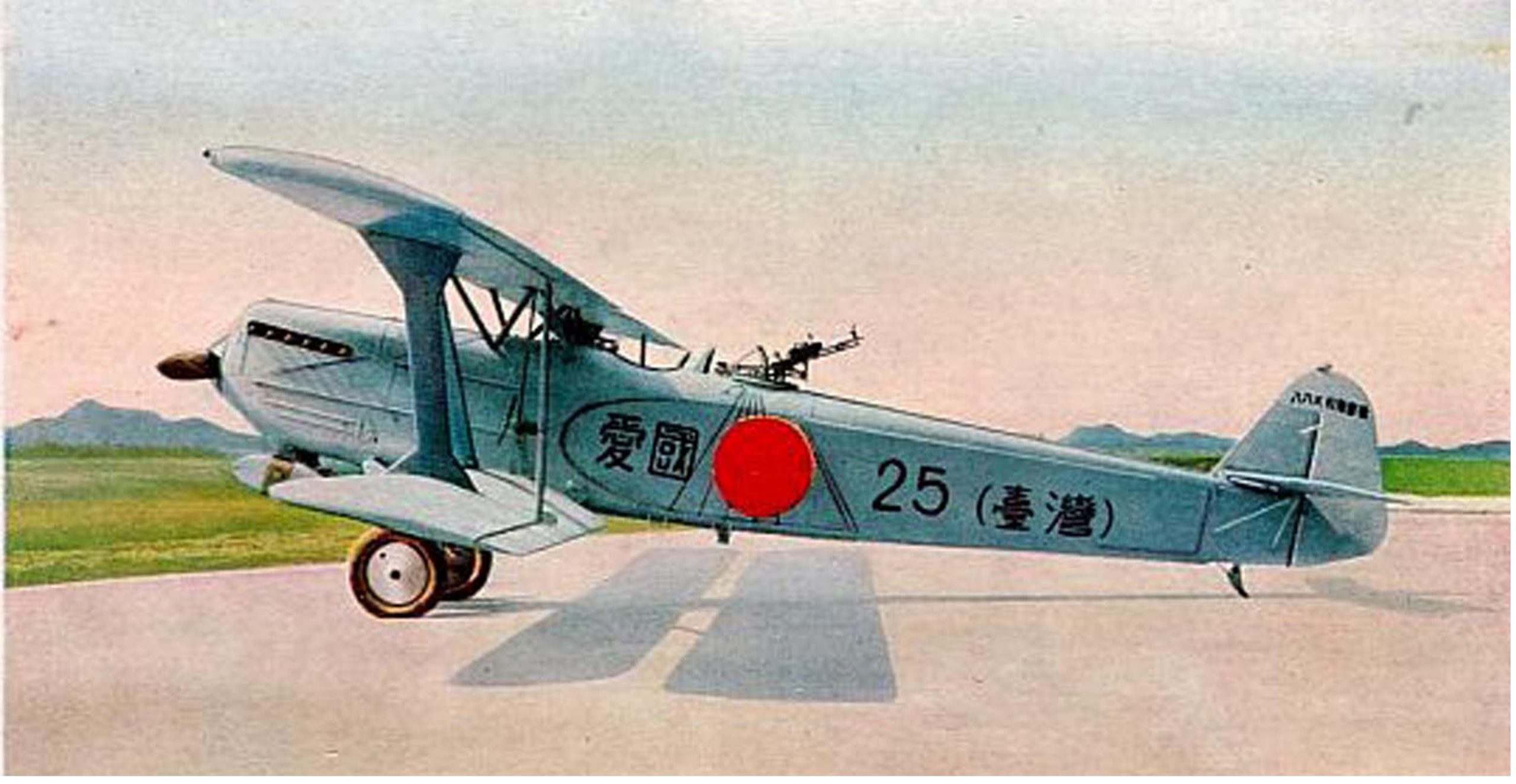

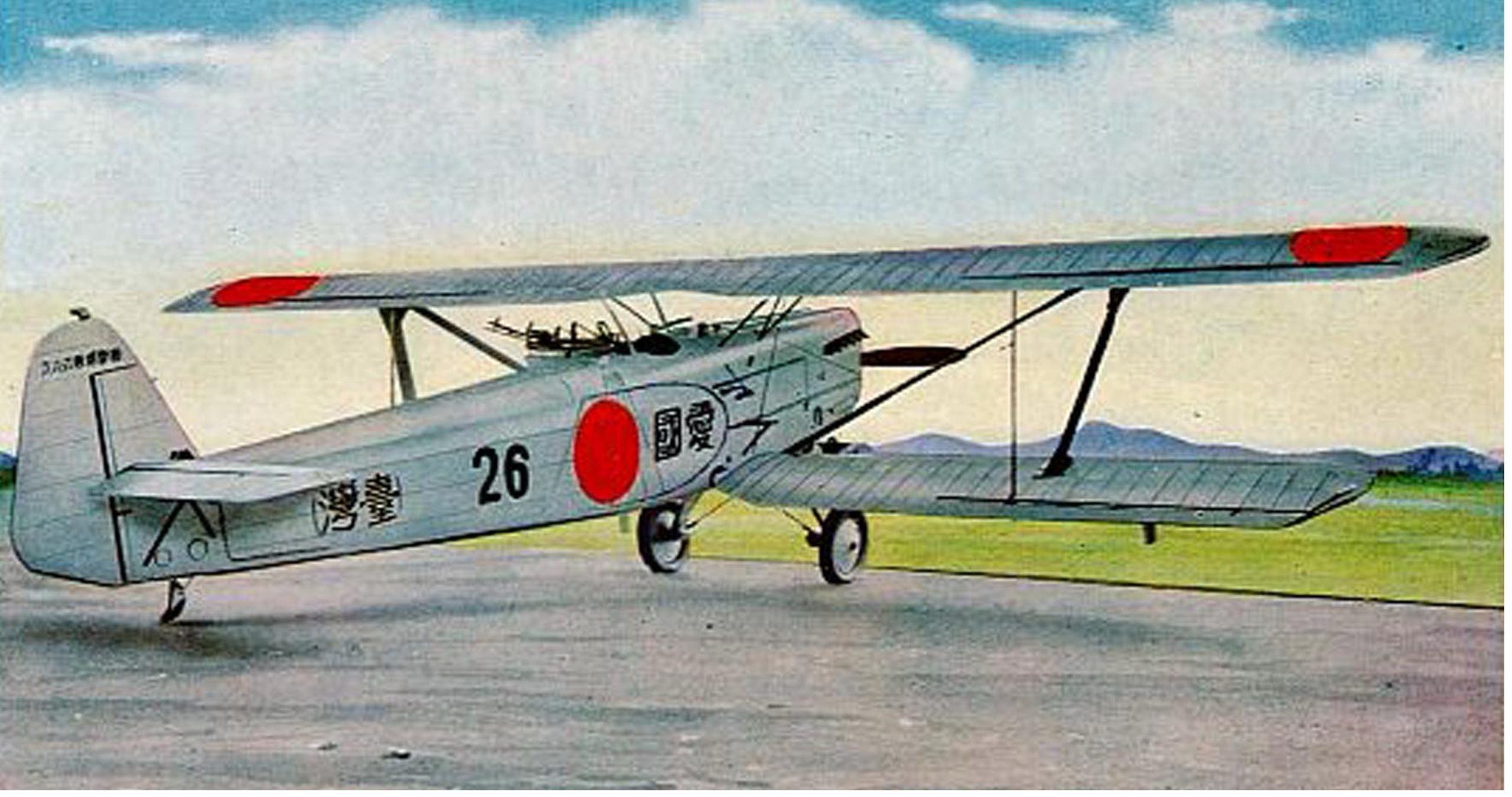

1931年12月,「帝國在鄉軍人會」台灣聯合支部發起獻納軍品募款活動,號召各分支,加上台灣總督府、軍司令官、參謀長、各州廳長、全臺地方有力人士的支持,至1932年6月底,共募集了23萬餘圓。1932年7月10日,舉行2架「88式輕爆機」、1台無線電信機、和1台90式空中聽音機之獻納命名儀式。軍機編號為「愛國第25號 台灣號」、「愛國第26號 台灣號」。[10]

這是台灣首次獻納軍機,從編號為第25、26看來,帝國在鄉軍人會臺灣聯合支部的動作積極,台灣總督府、軍方、地方官員、仕紳、各界人士都配合解囊。

事後,該會還出版專書,詳細敘述募款款對象和過程。根據書裡提供的資料,捐款的組織或個人由宗教團體、學校到原住民,甚至病院患者都有,[11]可見主事者的號召力及民眾的配合度。而臺灣軍司令部也在1933年8月成立「國防獻金品取扱委員會」,統籌全台的軍品獻金,包含軍機獻納的相關事務。[12]

「台灣學校號」有小學生的捐款

前述「愛國第116號 台灣學校號」輕爆機的獻納,是在1933年3月,日本因滿洲問題退出國際聯盟之後,台灣總督府以保家衛國為由,向學生們要求捐款。由文教局長安武直夫於5月13日通函各州廳:「台灣學生宜守護台灣,上至第大學生,下至小公學校,皆有熱烈於國防運動,由全島學生及教師之零星捐款,匯集製作國防機數台,命名為『台灣學校號』,以獻納於當局。」[13]

這是對教育界普遍性的強制捐款。計畫是從1933年12月之後的3年間,每人每月,數額依學校及身分而有不同。[14]各校每月徵收後,直接繳給文教局設立的「台灣學校號」事務所處理,全台40萬師生,每年募款超過10萬圓。

上述捐款到了一定數目,台灣總督府及軍司令部就在1934年6月21日,於台北練兵場舉行舉行「愛國第116號 台灣學校號」(同日還有「愛國第104、105號 製糖號」)命名式。這3機皆先用船隻將機身、引擎各部分運到台灣,於屏東組裝後飛到台北舉行命名式。[15]

1934年9月25日,適逢「台灣國防義會聯合本部」航空部成立大會,台灣各級學校教職員師生和台灣各專賣人,共捐獻了「義勇學校號」[16]和「義勇專賣號」2機給「國防議會」航空部,以壯聲勢。

「台灣國防義會」航空部:台灣第一個民航組織

「國防義會」是個軍方的外圍組織。1933年,日本內閣自覺於非常時期,有必要在民間普植國防觀念,即由陸軍省發起國民總動員,成立包括殖民地在內的「國防義會」,希望募集一千萬民間會員,擔任國防的後盾。[17]

當時正值「內台航線」規劃時期,台北飛行場開始買地建設,台灣總督府也就順水推舟,利用「國防義會」的成立,來協助開發民間航空、傳達航空國防思想。

1934年的紀元節(2月11日),「台灣國防義會」聯合本部於總督府內設立,理事長為總務長官,台灣總督、軍司令官及馬公要港部司令等3人為顧問。下設「州廳國防義會」,州廳長為理事長,成員有名譽、特別、贊助、普通及團體等各級會員,總計49萬多人。[18]

到了9月25日,「台灣國防義會」得到遞信省、總督府、軍司令部協助,於聯合本部增設航空部,成為台灣第一個民航組織,成立的目的包括民間飛機與機場整備、空中遊覽飛行、設立飛行學校培養飛行員、[19]航空與防空研究及航空思想普及等。[20]如前所述,航空部成立的同時,也舉辦「義勇學校、專賣號」的命名式,2機皆屬雙翼「千鳥號」神風3型4人座輕旅客陸上機,由東京瓦斯電氣工業株式會社製造。[21]當天獻納給陸軍的,還有包括無線電信機和高射砲等其他武器及設備。[22]

專賣人員

日本殖民台灣時期,總督府為增加稅收,實施阿片(鴉片)、煙草、酒、鹽、酒等專賣制度,經由「專賣品販賣指定」,給與特定人士穩賺不賠的特權。在獻納風潮下,這些特定人士當然也必須配合政策捐款。

於是阿片元賣捌人(配銷商)陳清波、阿片小賣人吳永榮、台灣煙草賣捌人組合長(理事長)奧村文市,及鹽煙業的中辻喜次郎、野口豐平、近藤勝次郎等人紛紛發起捐款。他們在發起書上說明,日本經過九一八事變及脫離國際聯盟之後,隨著戰局往南擴展,愈來愈靠近台灣,官民應發揮義勇精神,積極參與國防,因此獻納義勇專賣號軍機,作為「國防宣傳」用途。[23]總計專賣人捐款[24]將近4萬圓,飛機製作費約2萬2千圓,其餘作為維持費用。[25]

1935年4月發生死傷慘重的新竹、台中大地震時,臺灣總督府文教局長深川繁治曾代替總督,就是搭乘「義勇專賣號」從台北練兵場前往災區勘災的。[26]

由於定位為「國防宣傳」用途,台灣國防義會航空部為配合「始政40週年台灣博覽會」,分別於6月17日「始政紀念日」及10月10日開會式上,由「義勇學校號」及「義勇專賣號」,在全台各主要城市上空,投下台博會的宣傳單35萬張及23 萬張,[27]並結合日本航空輸送會社的旅客機,進行遊覽飛行及表演。[28]

台灣獻納意願漸減

不論台灣或日本,獻納的熱潮逐漸低落,即使在1941年12月日本偷襲珍珠港之後,對台灣而言,獻納意願也已是強弩之末。

12月下旬,「台中州米穀納入配給」組合人也發起獻納軍機捐款。[29]至1942年9月,捐給海軍1架「報國第721號 台中米穀號」戰機。[30]

1942年1月,為了獻納軍機,台北州向所屬學校教職員及學生,要求每人每月捐款。[31]到1943年12月,共獲捐款22萬圓,以「臺北州學校號」之名,獻納給陸、海軍各1架軍機。[32]

此後,台灣就再也沒有獻納飛機的紀錄。台灣總共捐給陸軍14架,海軍11軍機,[33]其中包括台灣各級學校教職員學生捐獻的海、陸軍各3架。[34]

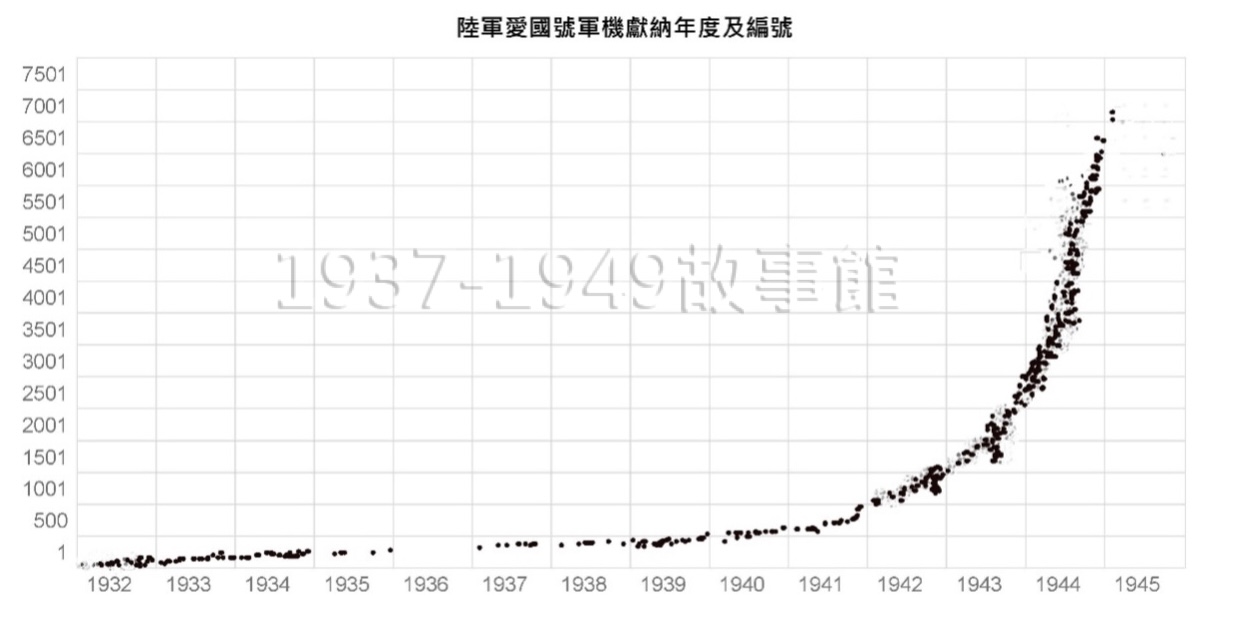

太平洋戰爭後日本積極

經過珍珠港事變、1942年中途島戰役,日本海、陸軍航空隊損失嚴重,極需補充軍機。於是軍方透過帝國軍人在鄉協會、「國防議會」,鼓吹「獻納」軍機活動。經媒體推波助瀾,掀起超過1萬1千架軍機的獻納熱潮。

熱潮持續到1945年春天左右。據《航空ファン雜誌》針對獻納細節的追蹤,「愛國號」編到了7169號,「報國號」有5987號,顯示日本從1931年九一八事變到二戰結束,獻納軍機總有共13156架,其中超過8成5的軍機,是在珍珠港事變之後捐贈的。[35]

在捐款部分,據日本政府的統計,從1937年7月「七七事變」至1945年8月,國防獻金總額11億6千多萬圓,支出2億6千多萬圓,結餘將近9億圓。[36]至於為何會有那麼多的結餘,則查無更詳細資料。

注解

[1] 国防献金《維基百科》。

[2] 同上。

[3] 横川裕一《航空ファン雜誌》2011年10月號,頁84-85。

[4] 「国防献金品取扱に関する件中改正の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01004309100、密大日記 第5冊 昭和12年(防衛省防衛研究所)

[5] 「国防の為献納する兵器、被服衞生材料標記等に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01007529200、自昭和7年1月~至昭和8年12月 「來翰綴(陸普) 第1部」(防衛省防衛研究所)

[6] 横川裕一《航空ファン雜誌》2011年10月號,頁84-85。

[7] 同上,頁86-87。

[8] 「献納飛行機利用要領 総務部第1課 昭和7年5月」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C16120502000、関東軍飛行隊関係資料 昭6.12(防衛省防衛研究所)

[9] 曾令毅《近代臺灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920-1960)》頁94。

[10] 1932年7月10日《台灣日日新報》第8版,「愛國兵器獻納式 十日在臺北練兵場 式後兵器說明飛行數次」。

[11] 該書所列私人捐款最多的是台北市京町川本澤市1萬圓,台南「鶯」主人2千圓;宗教界:法華寺信徒2百圓、北港宗教婦人會608人捐68圓;同業公會:台灣土木協會3千圓、台北信用組合1千圓、台中第123市場共捐50圓;原住民:角板山140位原住民小學生4圓87錢、阿里山原住民頭目勢力者24名共捐18圓50錢;教育界:台北帝國大學教授共1千圓、大溪小學校23圓62錢;其他:樂生病院患者11圓、竹東郡1千3百圓、花蓮港郵便局交換圓捐30圓,參見安田兼治郎《台灣愛國兵器獻金美譚》,帝國在鄉軍人會臺灣聯合支部。

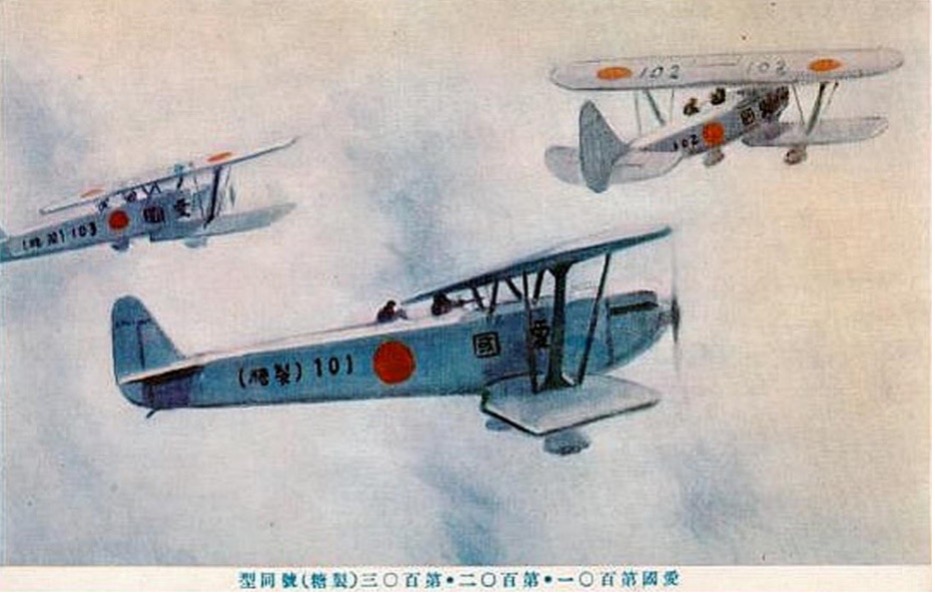

[12] 台灣民眾獻納給陸軍的軍機還有:台灣製糖株式會社捐獻了5架軍機,分別是3架「九三單引擎輕爆機」的「愛國第101、102、103號 製糖號」,以及2架「九三雙引擎輕爆機」的「愛國第104、105號 製糖號」。全台教職員師生捐獻1架「九三單引擎輕爆機」,被編為「愛國第116號 台灣學校號」。台灣保甲壯丁團捐獻2架「偵察機」,被編為「愛國第122號 台灣保甲號」、「愛國第123號 台灣壯丁號」。另有一架「台北水路組合」捐獻的軍機,編號不明。海軍方面則有:台灣製糖株式會社捐獻了5架軍機,分別是3架「戰鬥機」的「愛國第45、46、47號 製糖號」,以及2架「九三雙引擎輕爆機」的「愛國第104、105號 製糖號」等。「臺灣軍司令部內國防獻金品取扱委員設置ニ關スル件」(1933-01-01),〈昭和八年臺灣總督府公文類纂十五年保存第二卷內務〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00007398002。

[13] 1933年11月24日《臺南新報》第4版,「我臺灣全學生 宜保衛我等之臺灣 純眞愛祖國之結晶 臺灣學校號 開始献納運動」。

[14] 例如中小學教職員20錢;實業補習學校及小公學校職員10錢;中等學校學生5錢、補習學校及小公學校學生2錢。(100錢為1圓,1937年公學校訓導月薪34圓「臺中州給蔡玉英臺灣公立公學校訓導俸給單,國立臺灣歷史博物館」)

[15] 《大竹文甫《台灣航空達史》頁258-259,「愛國獻納機之命名式「。

[16] 1934年11月1日《臺灣教育》第388號頁67,「義勇號飛行機命名式」。

[17] 1933年10月13日《台灣日日新報》第7版,「會員實に一千萬 國防義會を創立 全國に分散せる國防團體を 打つて一丸とすべく」。

[18] 1934年7月29日《台灣日日新報》第4版,「組織內容」。大竹文甫《台灣航空達史》頁454。

[19] 1934年7月29日《台灣日日新報》第4版,「設飛行學校 整備二機 養成技術員」。

[20] 同上,臺灣國防義會 設立概要。

[21] 大竹文甫《台灣航空達史》頁455。

[22] 當天獻納給陸軍的武器及設備有:14台無線電信機(愛國46號至49號)、2座88式7釐米野戰高射砲(愛國61、62號)、1座探照燈(愛國22號)、1組特殊受信裝置(愛國22號)等。

[23] 1934年11月《臺灣總督府專賣局 義勇飛行機專賣號獻納關係書類》國史館臺灣文獻館,典藏號001-03409。

[24] 總督府專賣局規定捐款金額:煙草專賣的從業員及店員296人,每人50錢,菸草耕作者、製鹽者及小作人(佃農)3224人,每人10錢,阿片賣捌人(中盤商)及小賣人(零售商)則為年銷售額的萬分之6。

[25] 「義勇飛行機專賣號獻納ニ關スル件」(1934-11-07),〈昭和9年11月義勇飛行機專賣號獻納金決算書關係證憑書別冊3冊關係書類別冊1冊庶務課內獻納事務所〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00103410001。

[26] 大竹文輔《臺灣航空發達史》,頁533,義勇專賣號も震災地を飛ぶ。

[27] 鹿又光雄《始政四十周年記念臺灣博覽會誌》頁483、頁484,臺灣博覽會發行,1939年。

[28] 程佳惠《1935年臺灣博覽會之研究》頁123。

[29] 1941年12月16日《台灣日日新報》第2版,「銀翼に寄せる赤心 臺中州米穀納入配給組合が 陸海軍に十萬圓宛獻」。

[30] 1942年9月18日《台灣日日新報》第3版,「獻納海軍機 報國臺中米穀號 廿六日盛大な命名式擧行」。

[31] 捐款額度如下:中小學教職員及州市郡教育官員30錢、實業補習學校及國民學校教職員20錢、中等學校學生15錢、補習學校學商10錢、小公學校學生5錢。見1942年1月29日《台灣日日新報》第2版,「飛行機臺北州學校號 獻納醵金要領」

[32] 1943年12月8日《台灣日日新報》第2版,「南の空へ“臺北州學校號” 八日陸海軍へ廿二萬圓獻納」

[33] 資料來源:《航空ファン雜誌》網站。

[34] 曾令毅《日治時期台灣的學生航空教育》頁51,臺灣文獻季刊58卷3期、2007年09月。

[35] 資料來源:《航空ファン雜誌》網站。

[36] 「支那事変以降国防献金等受払状況調」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A18110300500、昭和財政史資料 第9号 歳計 臨時軍事費 戦後処理(1)(国立公文書館)