文、圖/鄭元慶;編版/鄭元慶

1933年2月,台北飛行場開始興建,總督府以陸上機為主制定的航線,不論是1936年的「內台定期航線」,或是1936年8月的「島內東、西線」,及1937年「島內定期航線」,[1]淡水雖然都榜上無名;但她仍是北部最有價值及潛力的水上飛行基地。1936年4月,日本佐世保海軍航隊和1937年5月,館山海軍航空隊進行長距離飛行訓練時,都曾在淡水起降;[2]寬廣的河面和堅實的沙洲,是水上機起降的首選。

當航空工業逐漸發展,長途飛行及載客增加需求,機體愈造愈大,原來小型的浮筒水上機,發展成大型的飛行艇。這種空中載具依靠機體本身為浮力,機翼的浮筒可保持平衡,還可加上起落架,在陸上機場起降,這對多島嶼、海岸線長的日本,又有殖民地、託管地(內南洋)而言,實在非常需要。

殖民「內南洋」 覬覦「外南洋」

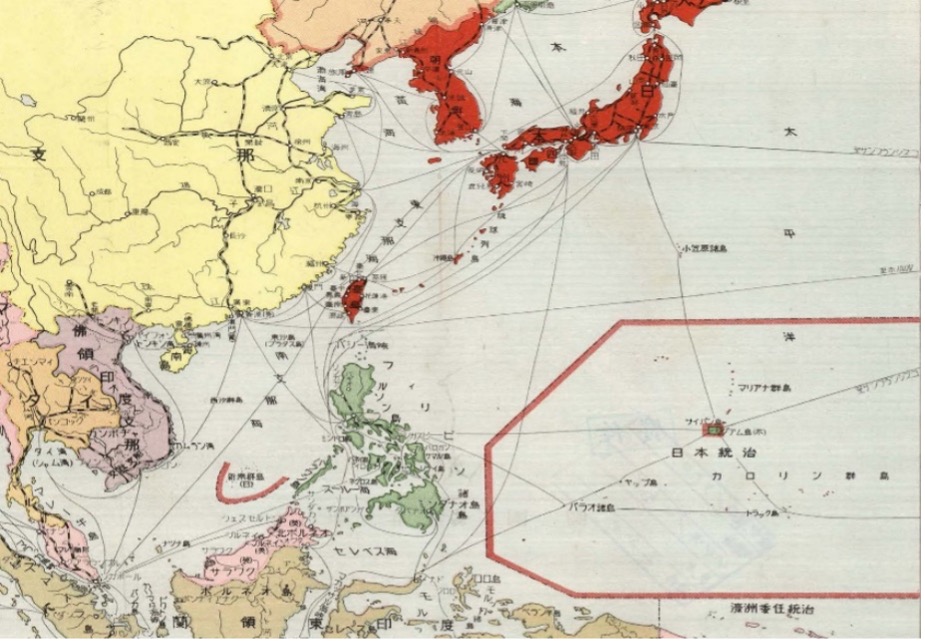

1914年,日本藉口日英同盟,參加第一次世界大戰,出兵佔領德國在西太平洋的屬地,包括現在的帛琉、馬紹爾、馬里亞納、密克羅尼西亞等群島。

國際聯盟在第一次世界大戰後將上述島嶼委託日本管理,但日本卻在1922年發布「南洋廳」官制,設總部於帛琉群島的科羅爾島,下設彩帆、帛琉、彌津府等6支廳,另設有海軍防備隊維持治安,等於變相實施統治。[3]這些「南洋廳」轄下的島與,日本稱為「內南洋」;[4]至於「外南洋」,則是指現在的中南半島,包括法屬印度支那(越、棉、寮)、荷屬東印度(印尼)、泰國、英屬馬來亞,及菲律賓等。[5]

日本依其殖民模式,由1921年成立的「南洋興發株式會社」奪取「內南洋」的農礦資源,包括鼓勵移民、普及教育、建立醫療體系、進行產業開發等。據「南洋廳」的島勢調查,1935年轄內總人口約10萬3千人,其中日本、琉球移民約5萬人(原住民查莫羅族、卡那卡族約5萬多),[6]其中不少人是經由南洋興發資助,在塞班等島的甘蔗園、糖廠工作,生產的糖和副產品銷往日本,[7]有如當年台灣的日人移民村。

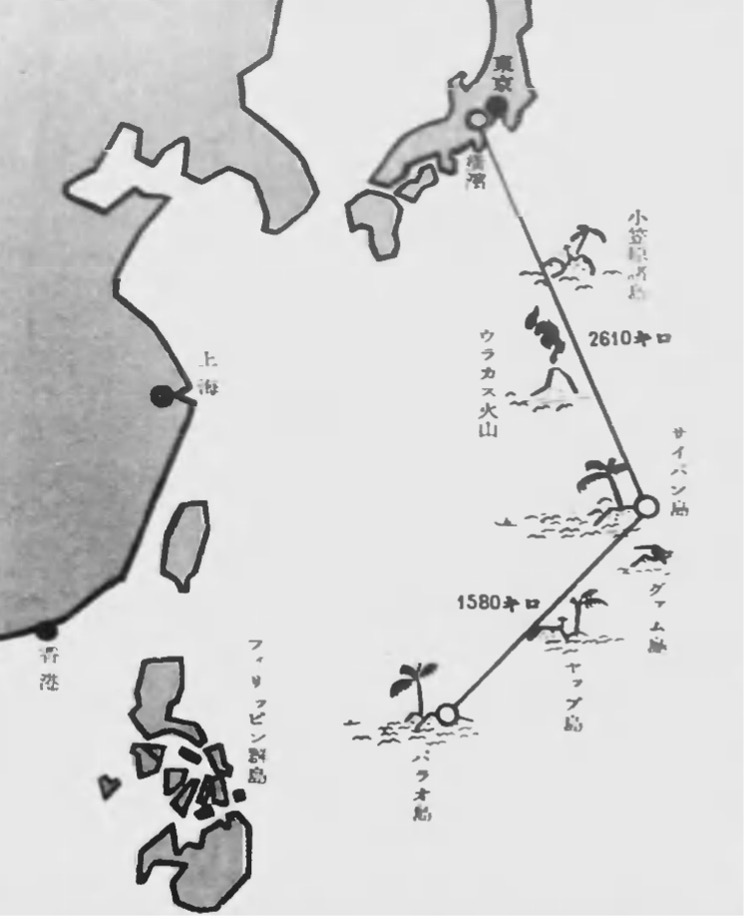

「內南洋」幅員廣闊,最南端帛琉與日本相距約5千公里,各島間原賴「命令航路」的海運聯繫,但因「事故又缺航」,對公文書及郵便傳遞,造成諸多不便。為了「南洋廳」與內地間航空運輸,拓務省乃於1934年編列10萬6千圓預算,在各支廳興建水上飛行場、機庫等設施,[8]後開始進行「水上」航空路試驗飛行,[9]並在1936年增加人員編制。[10]1939年4月及1940年5月,分別開通「內地南洋間定期航線」及「南洋群島內間定期航線」,一方面改善「南洋廳」的交通,還將日本的生命線及戰略線,延伸至更南的區域。[11]

其實日本真正覬覦的是「外南洋」的農、礦、石油等資源,但兩者距離遙遠,當「南向政策」確立後,位於要衝的台灣,戰略地位愈形重要,航線航路的規劃也隨之而行。

以台灣為中心之國際航線計畫

台灣總督府於1933年開始興建台北飛行場,1936年開闢「內台航線」,同時期的歐洲各殖民母國,也逐漸插足「外南洋」各地的航路。如英國在1933年7月1日首航印度加爾各答,同年底開航新加坡,建立歐亞航線;美國在1935年開闢舊金山到馬尼拉航線;1936年前後,法國將航線推進到越南西貢,荷蘭也開闢印尼巴達維亞航線。

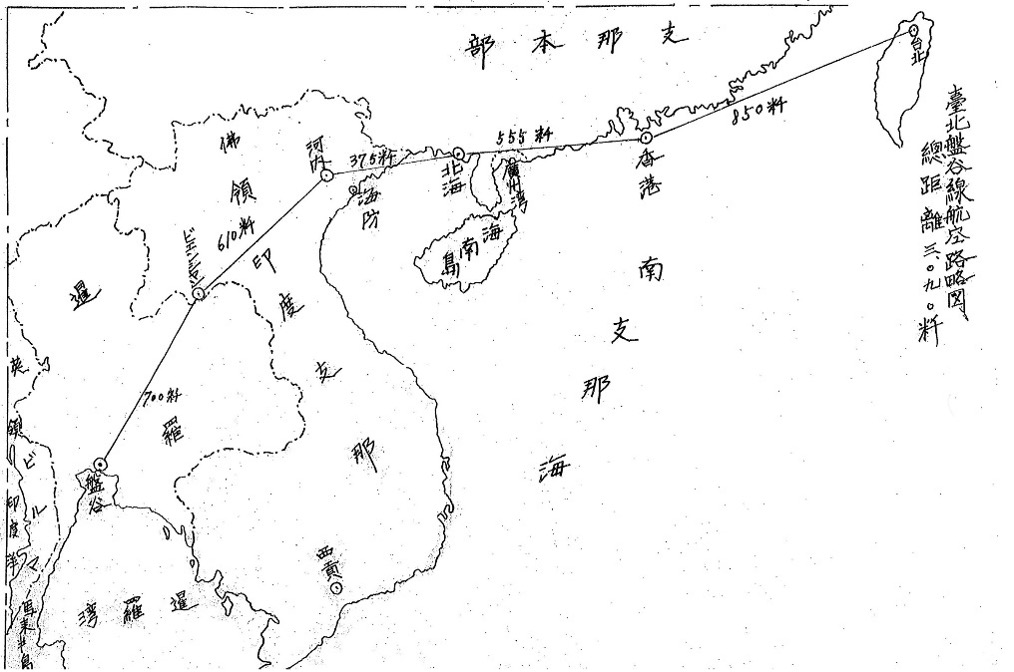

身為日本南方前哨的台灣,必須與歐美在上述地區爭奪航線。更重要的是,未來若發生戰爭時,要居於制空權取得的有利地位,第一步就需將「內台航線」,從台灣延長至華南及中南半島的「外南洋」。[12]為進入上述地區,總督府在1935年的構想是從台北飛:1、香港,連接英國航線;2、西貢,連接法國航線;3菲律賓,在紐西蘭連接荷蘭航線;日本空輸也派員赴南洋勘查各適合的航點。[13]

後因國際情況演變、飛機製造及機場興建等問題,計畫有所改變。1936年3月30日,總督府編列10年的補助預算,制定「以台灣為中心之國際航線計畫」,等於把日本的國際航線中心往南移到台灣。新規劃出的3條航線為:1、台北—廈門福州(「南支」),使用大型水陸兩用機,每日一往返,希能連結中國內地航線;2、台北—馬尼拉(「內南洋」),使用大型水陸兩用機,每週一往返,連結「南洋廳」各群島,希與太平洋航線結合,以及3、台北—曼谷(「外南洋」),使用陸上機,每週一往返,希望連結歐洲航線。[14]

興建淡水水上飛行場

上述3航線中有2條要使用大型水陸兩用機,但當時台灣並無水上機場設施,加上要配合「南向政策」,以及因應規劃中海洋航線所使用的機種,建設淡水水上飛行場,也就成為當務之急,於是淡水成為重要的航點。

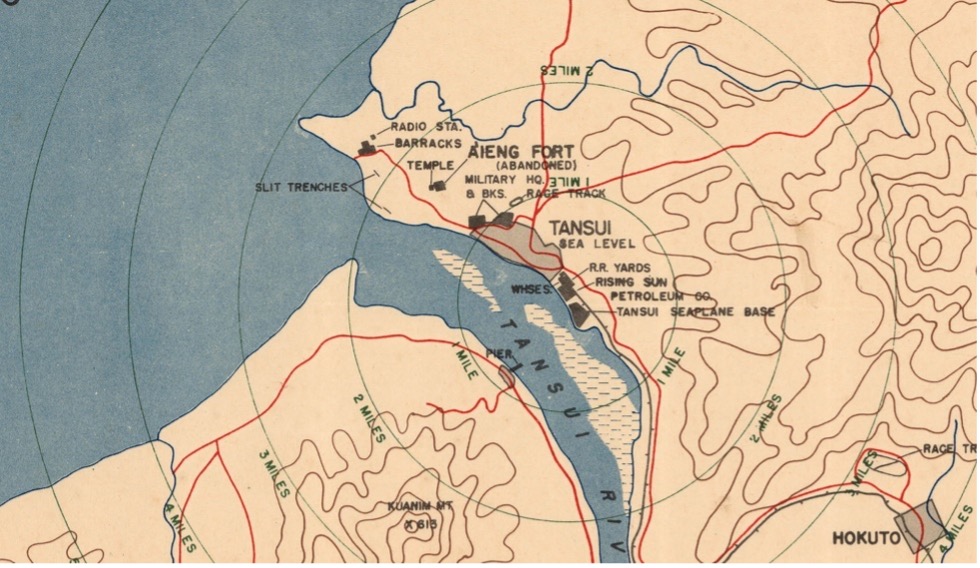

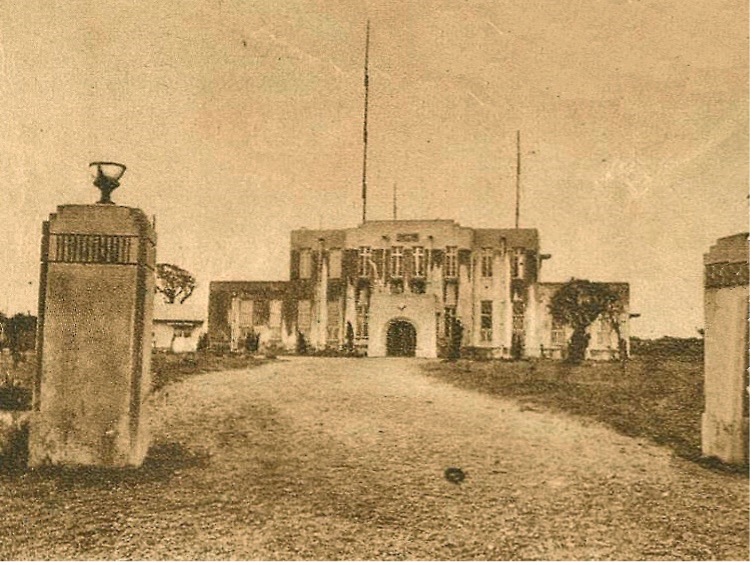

總督府經過勘察後,1937年挑選淡水鼻頭村的臨河區塊,開始購買土地,用來興建水上機場的廳舍及後勤設施。[15]預定地上約20戶居民,他們在1940年全數遷離後,即拆屋整地。8月6日,航空課技手一行12人抵達現場,進行實地測量,[16]遞信部並撥付68萬圓興建經費。

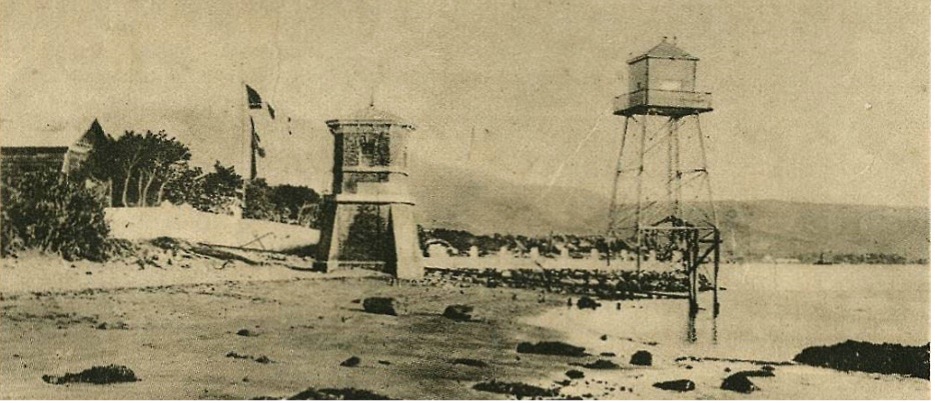

淡水水上飛行場由交通局基隆築港出張所長吉村善臣負責設計,1941年3月29日舉行「地鎮祭」。[17]起降場以關渡下游至淡水燈塔,半徑5公里左右的河面。興建的硬體包括2層木造機場事務所、修護廠、油庫、氣象觀測所、滑走台和牽引機等。[18]

同時,日本政府面對日益擴展的國際航線,於1939年5月9日頒布「大日本航空株式會社法」(以下簡稱「大日航」),並在8月31日成立「大日航」,取代「日本空輸」。大日航第2條的排除條款明訂其他公司的業務不可和「大日航」重疊,且營運里程不得超過300公里。「大日航」囊括大多數國內外航線,[19]致使早年成立、且持續營運的日本航空運輸研究所、安藤飛機研究所、東京航空運輸公司等小規模公司被先後清算消失。

「大日航」新闢淡水帛琉航線

「大日航」的使命就是要開拓新航線,前述「內地南洋間定期航線」及「南洋群島內間定期航線」,在 1939年和1940年分別開通之後,1940年將「內南洋」航線樞紐的帛琉,向西北連到台灣淡水,並接上「內台航線」路段至日本橫濱,形成一個四邊形的「海洋循環航線」。[20]

雖然水上飛行場的陸上設施尚未興建完成,但對以河面起降的飛行艇並沒有構成不便。1940年11月22日,「大日航」以新型的4發動機、可搭載7至12人的川西大艇「綾波號」,由岡野機長操縱,搭載機組員及同盟、朝日、讀賣、中外、報知等媒體記者及航空局寺田航空官,氣象台崛技手等14人,從橫濱啟航,同日抵達塞班後,23日飛至帛琉,停留1天。

為了航程中的安全,遞信部特別派遣大日本水產會社的明治丸擔任通信連絡船,於22日從基隆港出海,由航空課吉田技手及「大日航」古屋技士負責通訊連絡事宜。[21]

「綾波號」25日展開帛琉至淡水航程,經過10小時35分、2800公里的長距離試驗飛行。[22]15時8分在淡水水上飛行場預定地安全著水,受到總督府官員、附近民眾及學生的歡迎。「綾波號」休息2天之後,27日上午從淡水河面起飛,下午抵達橫濱空港,完成了總長9230公里,總飛行時間36小時32分的遠洋飛行試驗。[23]

「大日航」雖然完成台灣與南太平洋航線的試驗飛行,並預定於1941年7月開航,每月一來回,但後來因太平洋戰爭爆發,以淡水為中繼點的航線並未開設。[24]

日泰航空協定串聯歐亞航線

二次大戰前,「外南洋」的東南亞地區多為列強殖民地,僅泰國為獨立國家,因其位居要衝,當時歐洲英、荷、德、法、義等國的亞洲航線,皆以曼谷為中繼點,再往東、南延伸。

日、泰兩國關係一向良好,1937年盧溝橋事變後,泰國宣稱中立,事實上親日。1941年太平洋戰爭爆發後,兩國簽署「日泰同盟條約」,隔年1月25日,泰國也向美、英宣戰。後來日本因軍費不足而向泰國借款,並將佔領緬、馬的部份國土割讓給泰國,作為報酬。[25]

前述日本在1935年已有台北(淡水)—曼谷航線規畫,因航程太遠,需中停法屬支那(越南)。日、法關係雖曾因為中日戰爭而有變動,最後仍得以解決。1939年11月25日,日本政府派遣相關人員,從東京搭乘「大和號」,依循「內台航線」經台北,借道河內(技術降落)前往曼谷,30日由日本駐泰公使村井倉松與泰國簽署「日本與泰國航空經營協定」。[26]「日泰定期航線」於1940年6月10日開航,從東京經「內台航線」到台北,後段轉為國際航線,中停西貢,到終點曼谷,台北飛行場也就成為台灣的第一座國際機場。[27]

淡水國際水上飛行場

在「日泰航協」基礎上,當淡水水上飛行場首期工程完成後,1941年7月19日接著開通「橫濱、淡水—曼谷航線」,使淡水成為為台灣的第二座國際機場。

首航班機乘客為參加泰、越(法屬印度)國境劃定委員會的失野主席一行13人,他們19日搭乘川西式4發動機飛行艇「白雲號」,從日本橫濱起飛,同日降落淡水水上飛行場。接著轉為國際航線,20日從淡水起飛,抵達西貢港外水上飛行場;22日從西貢飛抵曼谷。該定期航班每2周一往復。[28]

可惜這條航線開通不到半年,即因同年12月8日日本偷襲珍珠港,爆發太平洋戰爭,而在12月12日,包括「大日航」在內的所有民航機及業務,皆轉為軍用。日本對徵用及民航轉軍用的流程早有規畫,且各航線的探查、開設,都有軍方參與,執行起來並不困難。

1942年5月,總督府於任命海軍航空兵少佐少路虎三郎為淡水水上飛行場首任場長,那時主要航線是從橫濱經淡水、馬尼拉、大堡(Davao)、印尼望加錫(Makassar),至印尼泗水的航線,使用「川西大艇」每月2往返,由「海軍第五徵用輸送機隊」負責飛航。[29]

淡水航空基地

1943年4月15日,日本海軍為了戰時的需要,以內令第732號,將原設在澎湖馬公的警備府轉移到台灣,成立海軍「高雄警備府」。[30]海軍高雄警備府又在1943年11月15日,將淡水水上飛行場變更為「淡水航空基地」,除原有的水上機場外,還派駐水上偵察機和掃雷艇,以負責北台灣海域警戒、偵察及海運安全。[31]

1944年6、7月,盟軍攻克塞班島和關島,突破日本的「絕對國防圈」,盟軍轟炸機直接威脅日本本土。日軍為了更有效的機動調度航空部隊,實施「空地分離制度」,讓海軍在作戰時,能調派不同機型的航空隊,發揮最大的戰力。[32]在這種制度下,淡水航空基地到二戰結束前,分別有東港航空戰隊的第901海軍航空隊淡水派遣隊、第953空淡水基地派遣隊(配備各式水偵機及飛行艇30架)、[33]634空淡水航空基地駐紮。根據上述航空隊所撰寫的戰鬥詳報、戰時日誌等資料顯示,其任務包括飛行索敵、護衛海上船團、對潛哨戒、攻擊敵潛、搜索漂流船等。

這些紀錄中,以953空淡水基地派遣隊,在1944年8月2日「擊沉敵潛1艘」最為出色。配備雷達及磁氣(KMX)探測儀器的2架水偵機,當日以60公斤炸彈及機槍攻擊美軍潛艇後,造成潛艇「爆擊荒天」;另機確認戰果時發現「浮流機電」。953海軍航空隊當月總共攻擊美軍潛艇8次,擊沉1艘、擊傷1艘,[34]顯示美軍潛艦在台灣海域出沒頻繁。

「懷璧其罪」落彈499公噸

美軍在1944年進行光復菲律賓戰事時,為了支援雷伊泰灣的登陸作戰,10月12日至16日先行轟炸日軍在臺的機場與港口,以切斷切斷日軍從台灣對菲的增援,淡水航空基地也是美軍攻擊目標之一。美軍第38特遣艦隊第2分遣艦隊(38.2)的無畏號重航艦(CV-11, Intrepid),於10月12日攻擊淡水水上機場,炸毀機庫及3架水上飛機。[35]

原英商殼牌油庫(俗稱「臭油棧」)也中彈,引發濃煙烈焰沖上雲霄;軍機事先已疏散,災害輕微;許多淡水街居民因而「疏開」至附近山區避難。空襲後,日軍在周圍架設機槍陣地及雷達,以加強防衛。[36]

由於台澎是日本南進基地,機場遍布,且以神風特攻出擊,成為美軍的心腹大患。於是從1945年初到8月日本投降前,曾對台灣各飛行場、航空廠、燃料廠、糖廠及戰略要地實施轟炸;淡水航空基地、街區、八里、三芝、石門各庄也無法倖免。

1945年5月13日,一架日本二式飛行艇在八里米倉村旁淡水河面,被美機攻擊而擱淺。[37]

終戰前的8月12日,美軍駐沖繩的陸戰33大隊,派出40架F4U海盜式戰鬥機,飛臨轟炸淡水水上航空基地及守備隊、街區及車站,這是美軍二戰前束前,對台灣的小城鎮,進行最後一次的轟炸[38]。

總計淡水郡落彈量499公噸,在嘉義以北,郡級的行政區中排行第一,甚至高於宜蘭、彰化、台中、嘉義、花蓮各市,[39]或許是淡水航空基地本身,及各飛行隊的戰績,因「懷璧其罪」而被美軍視為眼中釘。

綠十字飛行艇載2公噸千元紙鈔

1945年8月15日,日本宣布無條件投降,接受《波茨坦公告》,台灣光復。淡水水上飛行場因其具備起降的條件,並沒有隨著戰爭結束而馬上廢棄,反而持續有飛行艇在此地起降。

1945年8月24日,駐日盟軍總司令部(以下簡稱「盟總」)禁止日本境內所有的航空活動。8月30日,日本政府向盟總提出國際聯絡飛行要求:使用機體2側塗布「白底綠十字」標誌的無武裝陸上機、水上機各1架,於9月4日從東京飛往朝鮮、9月5日從東京飛往台灣,進行「協助處理與佔領日本有關的事務」之聯絡飛行。行前24小時,日本政府提供離、抵時間及航線資料,經盟總核准後執行。8月31日,盟總以1號指令同意上述要求。[40]

日本敗戰前,擔任台灣總督府主計課長,主管預算及貨幣發行的塩見俊二,正好為預算問題,前往出差東京,接洽准由臨時軍事費特別會計科目撥出公債,以支付為台灣全島要塞化之鉅額費用。後大藏省經由「終戰連絡中央事務局」向盟總提出申請並獲批准,將一批重約2公噸由日本銀行印製的「武尊千圓券」紙鈔,由塩見俊二押送至台灣,以解決當時通貨不足的問題。但該批紙鈔無「銀行準備」就發行,[41]使戰後台灣通膨更形惡化,亦為「二二八事變」原因之一。[42]

赴台的「綠十字」,原來申請9月7日飛航,但因引擎問題而延後至9月9日。[43]當日7時半,經過美軍層層檢查後,大堀修一機長、越田利成操縦士及其他5名機組,駕駛出廠不久的4引擎九七式飛行艇「神津號」,搭載塩見俊二課長,從磯子町水上機場起飛。飛行計畫為:目的地台灣淡水,在白色飄帶標誌處著水;厚木基地和沖繩周圍空域為禁飛區;備妥2天乾糧和飲水,以防台灣局勢不穩而無法降落。[44]

登機時,飛機走道、座位上裝滿了日本銀行現鈔的木箱。起飛後不久,大堀機長在橫須賀附近有點偏航,立刻有美軍3架Grumman戰鬥機伴飛。離開鹿兒島後,機組人員輪流休息並吃機上餐。經沖繩時,大堀機長又開個玩笑,稍向東偏航,立刻有2架美軍偵察機飛越前方。機長即刻向西飛離沖繩。接下來的航程,一直受到美軍機監視,直到抵達淡水。

在河口見到兩條白色飄帶,日本時間15點50分順利降落。停俥後,有艘小船停到機旁,根據越田利成的記述,由於擔心安全問題,氣氛一度緊張,幸好一切順利,晚上機組員還參加銀行總裁的歡迎會。[45]幾天後,另架飛行艇「卷雲號」也執行同樣的聯絡飛行。

淡水水上飛行場遺跡

站在淡水捷運站外臨河公園,往關渡大橋方向望去,可見左邊河岸上有墨綠色的駐軍設施,其前方河邊有條長約30公尺、寬約15公尺,厚20公分的平整水泥鋪面斜坡道,表面堅固平整。除了水面可見的部分外,還延伸至水面下5,6公尺。這就是原淡水水上飛行場的滑溜台,用來牽引水上機上、下岸,以進行維修或置放於機庫內。

順著小徑往關渡大橋方向前行,先經過原「殼牌」倉庫群和油槽工業遺址,原屬「英商嘉士洋行」、現為新北市市定古蹟;紅磚牆和地磚,還可見到「台灣煉瓦株式會社」的「TR」標誌。

續前行,右側為1941年啟用的日治時期「台灣總督府氣象台淡水飛行出張所」,係為配合淡水水上飛行場而興建的航空氣象觀測所,提供風向、風力和潮汐變化等氣象數據。順著觀測所的前車道通往河邊,即為昔日淡水水上機場入口,車道地面採觀音山石舖設,拼接成3組扇形交錯圖案,形成一片弧狀波浪,甚具韻律感。車道盡頭為營區大門,無法進入。

注解

[1] 1936年「島內定期航線」分東、西2線飛航。

[2] 曾令毅《近代臺灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920-1960)》,頁41。

[3] 南洋廳,維基百科。1933年,日本退出國際聯盟之後,這些地方就變成日本的領地。

[4] 「経理地誌資料 内南洋群島 目次」頁1911, JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C22110007700、内南洋群島 昭19.3(防衛省防衛研究所),國立公文書館。

[5] 「教育職員ノ外国及外地派遣ニ関スル件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100910600、公文類聚・第六十五編・昭和十六年・第八十二巻・官職七十九・官制七十九・雑載(国立公文書館)。

[6] 南洋廳,維基百科。

[7] Nan’yō Kōhatsu,維基百科。

[8] 1934年5月3日「南秘第86号 昭和9.5.3南洋委任統治地域内地間航空運輸開設に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C05023611400、公文備考 昭和9年 G 航空 巻1(防衛省防衛研究所)。

[9] 1934年12月15日《台灣日日新報》第2版,父島と八丈島へ 水上飛行場新設 南洋への定期航空路 來年度中に試驗飛行。

[10] 1936年8月6日《台灣日日新報》第8版,南洋廳航空路 通信事務强化 公布勅令。

[11] 曾令毅《「航空南進」與太平洋戰爭:淡水水上機場的設立與發展》,頁159,台灣文獻季刊63卷2期民國101年06月。

[12] 曾令毅《近代台灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920s-1960s)》頁56。

[13] 1934年7月19日《台灣日日新報》地4版,內地台灣航空路 擬更延長向南方 日本空輸會社計畫。

[14] 「台海秘第188号11.3.30台湾を中心とする国際航空路計画の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C05034838700、公文備考 昭和11年 D 外事 卷8(防衛省防衛研究所),頁0036–0047,國立公文書館。

[15] 周明德《海天雜文》1994台北縣立文化中心,頁75。

[16] 1940年8月14日《台灣日日新報》第7版,淡水飛行場の敷地 實地測量に着手する。

[17] 1941年3月30日《台灣日日新報》第2版,淡水空港に翼憩へ 來春竣工けふ嚴かに地鎮祭。當天報紙內文稱呼淡水飛行場為「台北第二飛行場」。

[18] 台灣總督府,《台灣統治概要》,頁196–197。

[19] 「御署名原本・昭和十四年・勅令第三〇九号・大日本航空株式会社法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022365600、御署名原本・昭和十四年・勅令第三〇九号・大日本航空株式会社法施行令(国立公文書館)

[20] 1940年11月22日《台灣日日新報》第3版,我が海洋航空史上劃期的な壯擧! 二千八百の難空路 パラ淡水。曾令毅《「航空南進」與太平洋戰爭:淡水水上機場的設立與發展》,頁159,台灣文獻季刊63卷2期民國101年06月。

[21] 同上,通信連絡船出動 遞信部航空課吉田技手其他乘船。後來「綾波號」於27日上午7時2分由淡水起飛,下午3時20分抵達橫濱,完成總里程9,230公里長距離飛行試驗。

[22] 1940年11月22日《台灣日日新報》第3版,我が海洋航空史上劃期的な壯擧! 二千八百の難空路 パラ淡水。

[23] 1940年11月28日《台灣日日新報》第7版,卅六時間卅二分 綾波號飛翔の記錄。

[24] 曾令毅《殖民地台灣在日本帝國航空圈的位置與意義:以民航發展為例(1936-1945)》,頁73。

[25] 張志源、邱上嘉《西元1937-1945年台灣淡水水上機場角色功能與空間配置之研究》頁156,科技月刊第16卷2007年10月。

[26] 「1‧日泰国間航空関係/分割5」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B10074871300、本邦、各国間航空運輸関係雑件/日、泰間連絡航空運輸関係(F.1.10.0.14-5)(外務省外交史料館),國立公文書館。

[27] 1940年6月9日《台灣日日新報》第2版,國際航空港として 第一線たる台北 日泰定期航空の中繼地。

[28] 1941年7月17日《台灣日日新報》第1版,矢野委員けふ寄台 白雲號午後淡水着。1941年7月22日《台灣日日新報》第1版,矢野委員一行 ぁす盤谷へ。1941年7月24日《台灣日日新報》第1版,矢野委員一行 矢野委員一行 盤谷に到着。

[29] 曾令毅《「航空南進」與太平洋戰爭:淡水水上機場的設立與發展》,頁165,台灣文獻季刊63卷2期,民國101年06月。

[30] 「昭和18年4月(5)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070176600、昭和18年1月~4月 内令 1巻,頁681(防衛省防衛研究所),國立公文書館。

[31] 曾令毅《「航空南進」與太平洋戰爭:淡水水上機場的設立與發展》,頁167-168,台灣文獻季刊63卷2期,民國101年06月。

[32] 「第6章 編制/第9節 各兵種編制ノ変遷(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14010759800、支那事変 大東亜戦争間 動員概史,頁2177-2178(防衛省防衛研究所),國立公文書館。

[33] 鍾堅《台灣航空決戰》頁159。

[34] 「第953海軍航空隊戦時日誌 自昭和19年8月1日至昭和19年8月31日」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C13120418200、第953海軍航空隊戦時日誌 自昭和19年6月1日至昭和19年12月31日,頁2144、2162-2167(防衛省防衛研究所),國立公文書館。

[35] 杜正宇、謝濟全、金智、吳建昇合著《日治下大高雄的飛行場》第一章《太平洋戰爭下台灣的航空攻防(1941-1945)》頁18、21。

[36] 周明德《海天雜文》頁76。

[37] 同上,頁77。

[38] 鍾堅《台灣航空決戰》頁249。

[39] 同上,頁269-270。

[40] 「(題名なし)/分割1」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B22010000400、連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件連合軍との間の来往信綴第1巻(A’.1.0.0.2-2_001)頁0016,(外務省外交史料館),國立公文書館。

[41] 編註:金融機構為了保障客戶能夠提取存款和保持足夠資金作清算,而存放在中央銀行的存款。

[42] 塩見郡二《台灣記憶》,國家圖書館。

[43] 「目次」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B22010090300、連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件 連合軍との間の来往信綴 第149巻(A’.1.0.0.2-2_149),頁0154-0155,(外務省外交史料館),國立公文書館。

[44] 因前幾天飛往朝鮮的「綠十字」班機,機組員被限制行動,只能待在機艙內。

[45] 越田利成《飛行艇パイロットの回想-横浜から南太平洋へ- (17) 台湾経済復興を支えた緑十字飛行艇》日本航空協會。