文/鄭元慶、廖文瑋撰寫;鄭元慶編版

圖/鄭元慶

萊特兄弟於1903年發明第一台飛機小鷹號;7年之後,法籍工程師Henri Fabre利用浮力原理,將船型浮筒裝置於飛機下方,讓飛機可在水面起降。不論是小型的水上機或是大型的飛行艇,都是以水面為跑道,滑行方向及距離較不受限。缺點是浮筒裝置阻力大,需要較强馬力的引擎,才能讓飛行器順利起飛。[1]

早期航空發展,因陸上機建造機場需取得土地、經費高、數量不多,且跑道不夠平整,機身受材質影響,著陸時起落架常生意外。而水上機岸邊設施較易興建,地球上許多的海灣、湖泊、河流等水域,都可供且水上機起降。當1922年巴黎「空中航行管理公約」生效後,各國為了規劃航線航路,需進行越洋、跨洲試驗飛行時,都以有軍方背景的水上機、飛行艇為主。[2]台灣北部因有「基隆要塞地」被劃定軍事地區,適合民航機起降的地點,就屬淡水河出海口了。

民眾出國,大都搭民航機從陸地起降。台灣沒有水上機場,難見水上飛機起降;若說淡水河裡曾有座「飛行場」,確實很難令人相信;但這確是事實,證據何在?

淡水河中的「浮線」

只要在退潮時候,站在淡水市區稍高的位置,如紅毛城、前清淡水官稅務司官邸(小白宮)附近,就可看到淡水河中有一條帶狀沙洲。為了避開沙洲,往來的渡輪,無法走直線,必須先駛往出海口方向,約10分鐘的時間,再大迴轉往上游到八里。

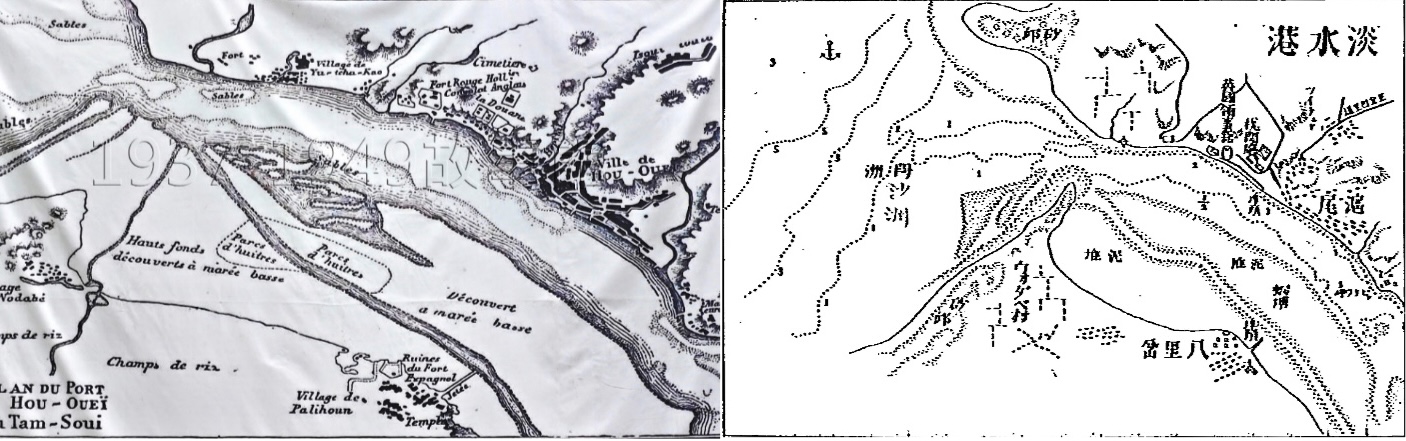

現在的沙洲規模較小,看不出當年沙洲景象。小白宮旁的公園正進行工程,圍籬外的大帆布,就吊掛著1884年中法之役時,法軍從繪製的淡水河港地圖,河中不規格長條細點狀標註著Sables(沙洲),上方有紅毛城、滬尾砲台等建築設施。

另外,1896年1月8日,東京地理學會幹事渡邉洪基為編纂台灣地理地圖,行文海軍大臣西郷從道,向參謀本部國土測量處申請40萬分之1比例的淡水港地圖使用,圖中也繪出沙洲範圍。[3]

昔日,這寬廣的沙洲,從關渡大橋旁的土地公鼻延伸至淡水河口,長約5公里,不論滿潮退潮都存在。[4]滿潮時高出水面1.5公分,長約1公里,面積24公頃,退潮時面積增加1倍約45公頃。從淡水或八里兩岸遠望,好像一條線浮在河中央,被稱為「浮線」。在「浮線」上豎立風旛,供飛行員觀察風速,另通知舟船避讓,空出河面供水上機起降,這段河水即是水上機的天然飛行場。約1910年代,當地青年人橫渡淡水河,會以沙洲為中繼,短暫休息後繼續游到對岸。[5]

水、陸起降皆適合

1920年4月16日,台灣總督府為治理原住民成立了「警察航空班」,因屏東飛行場尚未完工,仍以台北練兵場為基地,為尋找島內其他適合的起降場,曾對淡水河中沙洲進行評估,獲得「意外地緊實」結論,並進行了試驗飛行。

1920年6月5日7時10分,由遠藤市郎警部駕駛「モ式六型」雙翼機(Maurice Farman),從台北練兵場起飛,以600公尺高度經艋舺航向淡水河出海口,10分鐘後降落「中洲」(浮線),完成陸上機在沙洲的起降試驗。之後佐藤求已班長(工兵大尉)、五十嵐金一郎、高柳幸、別府景二等警部分別練習起降。這是淡水飛行場最早的飛行紀錄,也是陸上機唯一的起降紀錄。過程中證實河中沙地的確「緊實」,足以承載約1千公斤的陸上機和乘員重量。

為了這次的訓練飛行,「警察航空班」先在沙洲上搭棚架,供飛行員休息用餐,並備妥後勤所需。期間中間支廳長、中村在鄉軍人分會長等要員前來致意,關稅局長並贈送西瓜。在淡水市街的高處,民眾聚集觀望,也有民眾租用舢舨靠近觀看,船夫發了一筆小財。[6]

試驗飛行的成功,讓淡水成為設置水、陸兩用飛行場的候選地。1921年2月,航空局曾委託佐世保海軍航空隊司令金子中佐、大刀洗航空隊中隊長菱沼大尉來台,勘查日本九州到台灣間,適合的民航機起降場時,首站就到淡水,[7]但後來航空局並沒定論。

也可能是這次的試驗飛行,讓淡水成為第一島鏈重要的停靠點。此後將近20年間,淡水雖未成為真正的飛行場,但因國際、「內台」航線的勘查,義大利、紐西蘭、日本軍方和民航的水上機,都曾在淡水起降。

義、紐水上機到訪

義大利政府為勘查歐亞航線,委託Francesco de Pindo空軍中校駕駛Savoia S-16複葉飛行艇,偕同機關士Ernesto Campanelli中尉,1925年4月21日,從羅馬往南,循歐亞航路經東南亞各國,6月10日抵達澳洲。休息一段時間後,8月6日再度啟程北上,經菲律賓馬尼拉、阿帕里Aparri,於9月19日抵達淡水,目的地為日本。[8]

為安排義大利首架訪日飛機,海軍省派佐世保海軍航空隊伊藤大尉先行抵台,他與各機關洽商後,決定在河中沙洲鋪設長方形白布,供義大利中校辨識方位,並插旗桿測風向。飛機抵達後,在淡水河燈塔與海水浴場間著水,滑行到淡水郡役所附近的河面之後,飛機繫留、人員上岸;此時岸邊淡水中學、女學和小公學校生徒早已列隊歡迎。官民在淡水郡役所中庭舉行了歡迎會,招待從天而降的貴賓。[9]

因飛機支柱和化油器出現小故障,2位義大利機組員整夜以燈光照明搶修,並由屏東陸軍第8飛行聯隊的北原、中上兩位技術人員協助。[10]簡單處理後飛往上海,商請停泊在寧波的義大利巡洋艦San Giorgio號及Libia號修竣。確定安全無虞後,從上海經韓國木浦Mokpo、日本福岡、鹿耳島,9月26日抵達東京,完成歐亞試驗飛行。

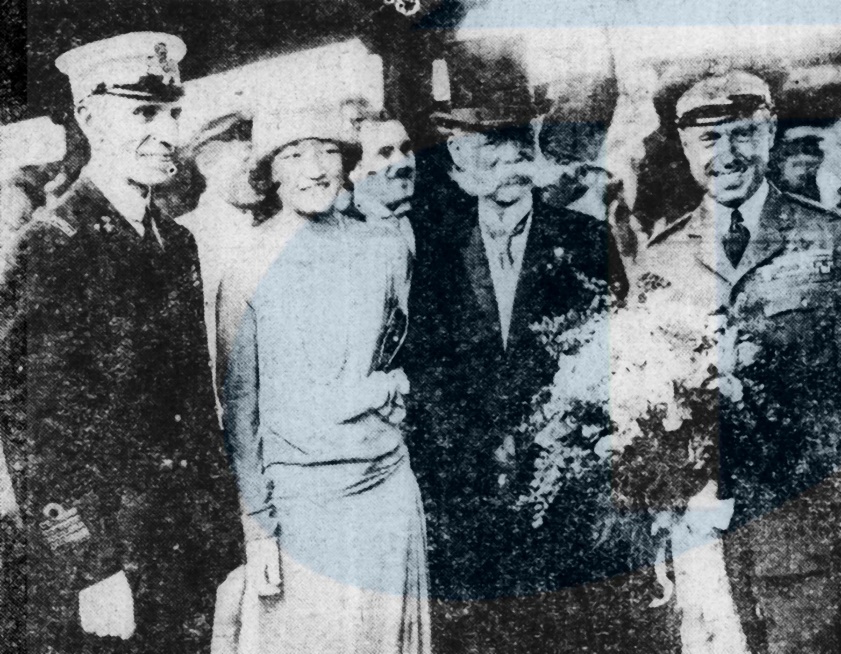

1931年8月5日,紐西蘭飛行家Francis Chichester受澳洲政府委託,駕駛Gipsy Moth 8138號複葉水上機,從澳洲往北,經過花蓮、宜蘭、台北,於15時15分出現於淡水河上空。淡水居民湧到淡水河岸觀賞,他繞淡水上空3周,向居民致意後著水。英國領事、淡水郡守鈴木、台北州警務課長西村等要員,分成多艘汽艇出迎。Francis Chicheste經檢疫後,乘汽艇上岸,在郡役所接受歡迎。但因機體受損修理,比預定時間延遲1天,7日飛離淡水,抵達上海吳淞。[11]

與飛行場失之交臂

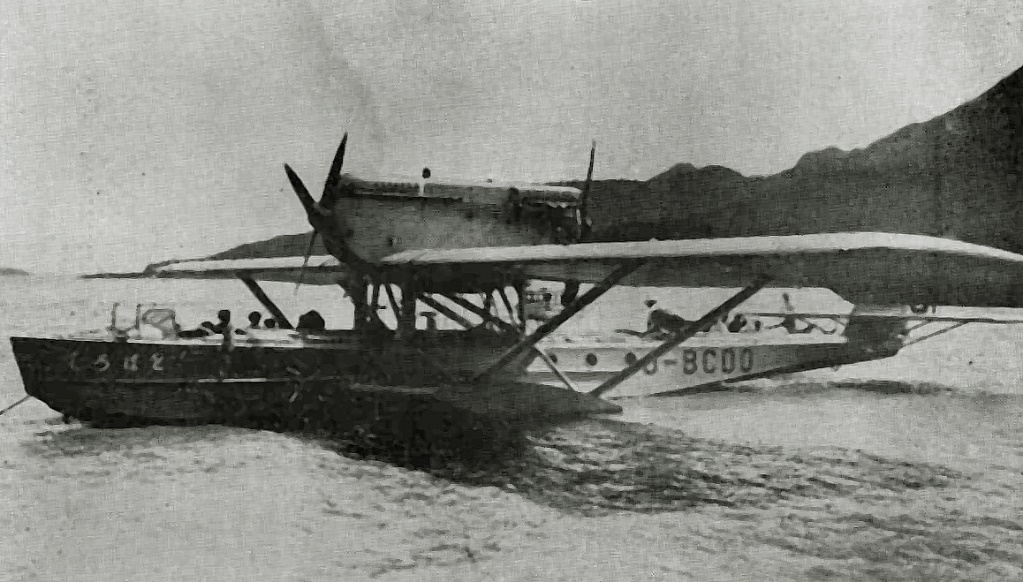

1928年,日本民航主管機關遞信省開拓國際航線,補助成立了「日本航空輸送株式會社」(以下簡稱「日本空輸」)。[12]1931年10月5日,日本空輸以「先郵便」、「後民航」的慣例,以水上機「白鳩號」(編號J-BCDO)從福岡起飛,經瀨底、那霸加油後抵達淡水,完成「內台間郵便試驗飛行」水上機的處女行。[13]

先前接獲通知的淡水街民眾及淡水中學、小公學校生徒,皆聚集於郡役所水上機場一側的堤防等待。「白鳩號」以300米的高度,從淡水河出海口往上游飛行,降低高度後安全的在郡役所設立的浮標附近著水,歡迎人群舉國旗喝采。[14]機組員接駁上岸後,到郡役所接受政要們的歡迎;「白鳩號」並於7日招待政要仕紳遊覽飛行。[15]

經過幾次飛機起降的風光時刻之後,淡水要如何定位﹖台灣總督府為了推動「內台航線」計畫,由時任「臨時航空調查掛」的根津熊次郎,於1931年4月提出「淡水水陸兩用國際港」的建議。當時評估,淡水雖有交通、維修便利、滑行距離足夠等因素,適合興建機場,不過當時陸上機發展迅速,客貨運量比水上機大,逐漸成為空運主流,建議於是遭到擱置。[16]

1933年2月初,遞信部航空官佐倉光一所設計的台北飛行場定案;經由台灣總督府購得台北市七星郡松山庄頂東勢土地,興建飛行場後,[17]淡水也在「內台航線」的計畫中正式出局。

注解

[1] 周明德《海天雜文》頁73。

[2] 曾令毅《近代臺灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920-1960)》,頁47。

[3] 「29年1月8日 淡水打狗蘇澳の3図を台湾地誌に掲載方出願の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10125893800、明治29年 公文雑輯 巻9 兵器下 図書(防衛省防衛研究所)。

[4] 周明德《海天雜文》,頁75。

[5] 周明德《海天雜文》,頁18-19。

[6] 1920年6月10日《臺灣日日新報》第7版,朝霧を衝いて昨日の淡水飛行中洲に著陸して練習飛行。

[7] 1921年2月20日《台灣日日新報》第5版,查內臺航空抵陸地。

[8] 維基百科:Francesco de Pinedo。

[9] 1925年2月6日《台灣日日新報》第5版,伊太利機こそ ほんとのお天氣飛行 淡水著を是迄何囘 間合せても返事がない。1925年9月20日《台灣日日新報》第1版,鶴首して待わぐんだ 伊國飛行機 十九日無事淡水に飛來。

[10] 1925年9月21日《台灣日日新報》第2版,伊國飛機 手入中。

[11] 1931年8月7日《台灣日日新報》第4版,齊斯達機安抵淡水 在郡役所樓上擧祝盃 六日早七時向上海去;齊氏訪總督 向上海出發延於七日。1931年8月9日《台灣日日新報》第4版,齊斯達機安抵吳淞。

[12] 曾令毅《殖民地臺灣在日本帝國航空圈的位置與意義:以民航發展為例(1936-1945)》頁47。

[13] 前一日(10月4日),陸上機「雲雀號」(福克F7b型機編號J-BBSO)也完成「內臺間郵便試驗飛行」,降落台北松山飛行場。

[14] 1931年10月6日《台灣日日新報》第7版,在群眾的歡呼聲中「白鳩號」平安落水。

[15] 1931年10月8日《台灣日日新報》第8版,遊覽飛行機在島都上空亂舞。

[16] 曾令毅《「航空南進」與太平洋戰爭:淡水水上機場的設立與發展》頁150、154,臺灣文獻季刊63卷2期民國101年06月。

[17] 1933年2月3日《台灣日日新報》第4版,臺北飛行場用地 選定七星郡松山庄頂東勢 用地面積14萬坪 已向土地所有者告知。