編按

在中國現代史上,張學良和孫立人都曾經叱咤風雲,甚至扭轉國族命運;但也都不幸在軟禁中蹉跎了大半生。其中孫案又因為疑雲重重且受牽連者眾,直到今天,坊間議論仍然沒有因為斯人已遠而止息。

作為孫輩,作者朱文生先生懂事時,「二公公」孫立人將軍已然失去自由。但無論是作者童年出入將軍府的趣事,留學後重新認識這位「不可說」的長輩的心路歷程,以至於他立志為其平反的緣由,都折射出這位將軍二公公的真性情——即便由雲端驟然被打落泥潭之後數十年,猶未改變的真性情。

對於1955年爆發的孫案,家屬要求的是一個交代;而仍在等待這個「交代」的,也並不只是家屬。(汪琪)

文/朱文生撰寫,[1]汪琪編版

圖/朱文生提供

二公公和我們家

我的外祖父孫雨人是孫立人將軍的堂哥,祖籍是安徽,位在合肥市舒城縣與現今巢湖市廬江縣之間的金牛鎮。有趣的是,孫將軍的二姐(孫吉人)又嫁給我外祖母(潘琦蘭)的弟弟(潘仲文),而兩位長輩都很疼我母親,所以從小我們就喊孫將軍為「二公公」。

談到二公公和我們一家的淵源,必須由抗戰說起。抗戰初期日寇進犯上海、瘋狂屠殺南京城內無辜百姓,外祖父母不得已將當時年僅十來歲的姨母、母親和舅舅,由一名忠心耿耿的夏姓家僕帶著,[2]從金牛鎮老家投奔在湖南長沙擔任稅警總團團長的二公公;他因為在松滬保衛戰中負傷,正在復原中。後來局勢急轉直下,將軍被調往貴州都勻練兵,準備遠征緬甸。母親姊弟三人就跟隨以收容安徽籍流亡學生為主的國立第八中學邵華校長,和眾多逃往內地的學生輾轉到了湘西的所里鎮。

不久我至敏姨母與至銳舅舅都因成績優異,分別考上位於昆明的西南聯大化學系和物理系就讀,母親則因為腸胃疾病被迫在所里休學養病,之後到都勻短暫停留,再轉往貴陽讀完高中,並考上雲南大學生物系,在昆明和姨母、舅舅重聚。

母親回憶在都勻時暫住二公公宿舍,經常看到他和清華同學,也是遠征軍新38師同袍的齊學啟副師長討論軍事和部隊訓練到深夜。後來二公公每次從緬印前線回到昆明,不論多累,都會抽空召集在昆明讀書的孫家晚輩共餐,垂詢平日學業與生活情況。

很遺憾的,齊副師長後來在第一次入緬作戰失利後撤時,被日軍俘虜。在盟軍戰俘營內,日軍與汪偽政權屢次派人勸降,齊將軍均予以拒絕。後來據抗戰時中美空軍混合聯隊的空戰英雄喬無遏將軍告訴我們,抗戰末期緬甸日軍敗退後,美軍在緬甸解救了一個盟軍戰俘營,營中有數名中國籍軍官表示有重要情報要向上級報告,美軍即率當時正在美軍醫院療傷的喬無遏上尉前往,請喬上尉兼任翻譯。

喬上尉由中國軍官口中獲悉齊將軍在日軍撤走後被漢奸刺死,立即經空軍駐印單位上報到重慶。二公公獲悉消息後,專程到喬上尉的病房探詢並致謝。喬將軍哽咽地回憶說,二公公在聽到齊副師長遇害的詳情後,坐在床沿掩面痛哭,令在場所有人為之動容。

將軍府的皮孩

我父母親於1948年底隨空軍由南京撤至台灣岡山時,二公公已是陸軍總司令兼台灣防衛司令,經常往來於台北、鳳山、和屏東訓練基地,在台北和屏東都有官邸,也曾經數度到我們在岡山醒村空軍官校的飛行教官眷舍探望他的堂嫂(也是他二姐的大姑子)——也是我外婆──和我父母親;對曾經在對日作戰中受嚴重灼傷的父親,更是特別關心。

1951年我出生前幾個月,父親轉換工作,我們全家也隨著從高雄岡山搬到台北。因為父親出差頻繁,母親為圖方便和安全,就選擇落戶在台北南昌街孫將軍官邸附近。平日家中若沒啥事,母親就牽著我哥,挺著肚子到將軍官邸與親戚話家常,或等將軍下班後一起用餐。[3]

我哥哥是當時孫將軍眼前少見的孫輩,深得將軍寵愛,所以將軍下班後替他脫馬靴、或直闖他官邸二樓臥室等等,都是他的特權;在廚房、院子、和副官及衛兵宿舍穿梭,他也有獨一無二的「通行證」。只是有回哥哥把院子裡的卵石丟進炒菜大鍋,大師傅氣得追出廚房,後來是在衛兵保護下,哥哥交媽媽管教,大師傅才消氣;但是廚房的通行證從此被註銷。

母親有次懷著已經八個月的我在南昌街上摔了一跤,二公公知道後心疼,還責備媽媽。往後的日子他見到我,常會親切地摸摸我的頭說,「你媽沒把你頭給摔壞。」

孫將軍任陸軍總司令兼台灣防衛司令時,我還年幼,對他位於南昌街公館內部的印象已經模糊,但是至今依然清晰記得的,是一頭名喚Dick的杜賓犬。大人們都警告說Dick不讓身上帶有金屬的陌生人接近將軍,我一定是被牠的叫聲或眼神嚇到,時常到了官邸大門不敢進去。一直到現在,我還是怕杜賓犬,而二公公愛狗,被軟禁期間也還一直養了許多年。

出事

二公公出事的時候,母親還懷著幼弟,那時大人們考量安全,盡力以不變應萬變,沒有讓幼年的我們記憶裡感到有什麼不一樣。

長大懂事以後,我漸漸地從家人口中知道二公公是一位抗日英雄,一位早期保衛台灣有莫大功勞的將領,一位看起來令人生畏,但對晚輩非常慈祥的長者。

在我的記憶中,二公公一直都被當時的政府軟禁在台中市向上路18號公家一個獨棟的日式平房中。為防他被美國人接走,屋裡除了駐有數名「副官」(其實是派來看守他的安全人員),還配有一台老黑頭車加上一位司機。屋外有若干便衣安全人員佈崗,與約20名憲兵駐防在房子後面一棟兩層樓的水泥房子,真可用「警衛森嚴,固若金湯」來形容那個軟禁場所。

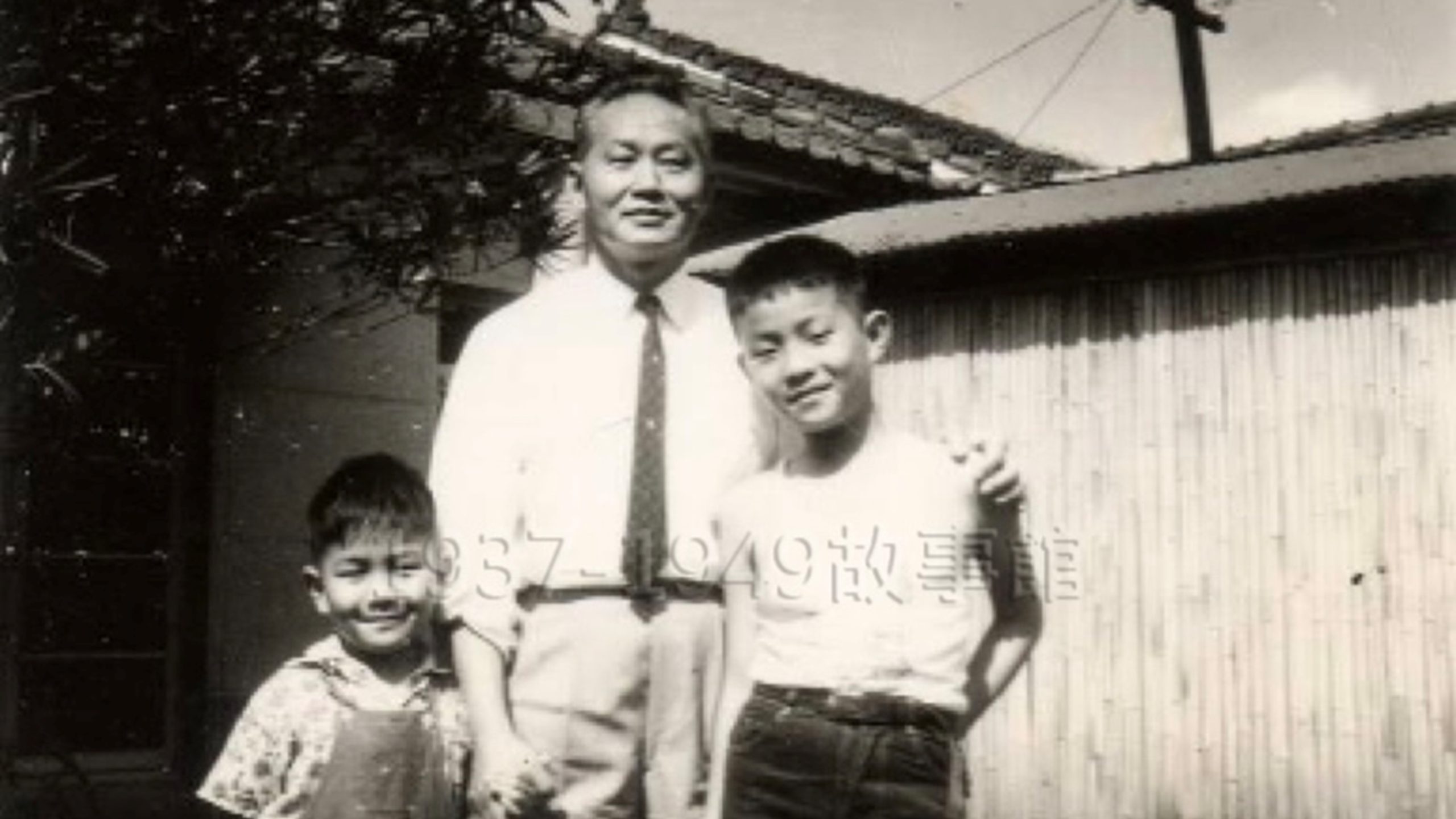

每年二公公都會在「副官們」的「保護」下到台北的陸軍總醫院作身體檢查(後來改到台中榮民總醫院)。檢查完畢,他也常會到我們家探望他的堂嫂——我的外婆——和我們,順便吃一餐正宗的安徽家常菜 (圖一)。

農曆新年期間,父母親常會帶著我們去台中給二公公拜年。到向上路門宅時,我們必須在大紅門外排列,經副官和便衣們探頭驗明正身後才能入內。進到屋子玄關看到二公公,一定都會先向他磕三個頭。二公公每次都會客氣地說「不敢當」,然後領我們去佛堂禮佛,再一起叩拜孫家老祖宗的牌位。拜完年,大家話話家常,二公公都會留我們和其他親戚一起吃中飯。美英婆婆親自下廚準備的菜餚簡單美味,她用當季水果切丁做成的甜點,我至今難忘。

不能說的過往

小時候我對向上路客廳裡簡單的擺設和家具感到無比好奇,包括幾張二公公在緬甸著戎裝騎馬閱兵的相片、用象腿做的矮腳凳子、和一幅用工整小楷抄錄的新一軍軍歌歌詞,但是父母、親戚、以至於二公公本人對他過去的事都絕口不提。

年紀更長,我在五舅孫克剛先生家中看到由他編著,當時已禁止發行的緬甸蕩寇誌,才赫然發現二公公和部屬、士兵們在緬甸作戰的英勇戰績。但自從進學校唸書,父母以至每位長輩都一再交待,二公公的事不能和老師、同學說。如果有同學、老師、軍訓教官提到,不論是褒是貶都不要和他們談論、爭辯。我,就是在這樣一個心中充滿不平但又要忍氣吞聲的環境下,在台灣平安唸完大學的。

回想當時,父親為工作經常出國,為政府把關的特工人員長期調查監控,發現父親軍人本色、忠黨愛國,毫無叛逃賣國的跡象,兒子們(至少表面上)也都服膺領袖、主義,加上母親各處奔走所建立的保護傘以及前國立八中校長邵華立法委員等長輩的關照,安全人員對我們算是寬厚,除了讓我和兩個弟弟在大學畢業後都無法考上預官外,沒有過什麼迫害。我們也從來沒有因為長輩受到這麼大的冤屈而背叛過中華民國或在美國告過洋狀。

1974年我到美國留學,初期對當時留學生所爭相傳閱的蔣經國傳興趣並不大,倒是對孫立人事件的真相感到好奇。只是因為自己讀的是理工、唸書打工之外時間有限,加上擔心孫將軍在台的安全、父親養家活口的工作、和還在唸書、當兵的幼弟等因素,只能一點一滴的拼湊真相,靜悄悄的讀史。有想法,還是不敢跟外人討論。

1979年我開始在美國大學任教,深受當時中華民國駐美各單位的重視和爭取。1985年,又獲西雅圖辦事處推薦回台,參加國家建設研習會(國建會)。開會期間,我利用空檔在常年住台的長輩事先的安排下去台中探望當時已八五高齡的二公公。他知道我受邀回台參加國建會非常高興,教我要向當年的他學習:學成就趕快歸國,貢獻所長。

他是個草包

那次回國,我在公事包裡還「夾帶」[4]了一本普立茲獎的得獎名著《史迪威和美國的中國經驗1911─45》[5]給二公公;這本書裡面提到他在緬甸與美軍並肩作戰期間的一些往事,包括一名美軍聯絡官曾經多次被他指責的事情。他拿到這本書非常高興地翻看,當他瞄到書中關於這位美軍聯絡官的部分時,不但立刻說出聯絡官的名字,並且記憶猶新地說,「這傢伙是個『草包』!」

二公公這種直言批判的個性,顯然影響了他的軍旅生涯——即便他的批評都是有憑、有據也有理。

當我提到想替他向政府申請解除軟禁時,他嚴峻地告訴我,國家經濟雖略有起色,但政治形勢還是不穩定,「我不想因為個人的事引起社會上的不安。」 二公公當時仍然非常擔心家人和我的安危;我清楚記得,他說完還指指房子四周和天花板,用流利的英文跟我說,「他們還是派了很多人在監視我(they still have a lot of people watching me)」。

看望他之後,我和國建會成員隨當時的國科會主委陳履安搭乘空軍專機訪問金門,路上我好幾次想問陳主委什麼時候可以釋放孫立人。但是想到父母和二公公的告誡,我猶豫了。

老總統的兩個問題

1987年底,蔣經國總統年事已高,大陸探親剛剛開放,我因為公事再次由美國回到台灣短期訪問,並利用公餘,奔去台中向上路拜見二公公 (圖二)。與他共進一頓豐富的午飯後,我決定留到他午睡起來,陪陪他再離開。

二公公午睡起來,美英婆婆遞上現榨的蜂蜜柳丁汁。他喝了幾口果汁後,我們從家人聊到過去,忽然間老人家潸然淚下,語帶哽咽地說,「我是被冤枉的! 」 我手足無措地望著一位家中的大長輩、那麼多人心目中的英雄,淚水一滴一滴地落在袍子上。

平靜下來後,二公公說了兩個故事。

第一個故事:蔣介石總統在1949年下野時,曾經乘軍艦來到台灣。二公公以台灣防衛司令身份前往高雄港外登艦恭迎。見面後,老總統低聲問他,「這裡安不安全?」二公公說他立即立正回報,「報告委員長,這裡有職在,請您放心。」[6]

第二個故事:二公公任陸軍總司令期間,有天臨時被老總統召去士林官邸共進午餐。席間,老總統突然對他說,「某某人[7]跟我說你野心很大。」[8]二公公聽到這句話立即放下碗筷,立正向老總統說明他是軍人,只知道帶兵打仗,保國衛民,「不懂政治,何來野心?」當時蔣夫人也在場,趕緊打了圓場,老總統似也釋懷,午餐才得以在還算和諧的氣氛中結束。

這兩個故事說明,二公公曾經清楚而直接地表明自己從未有過謀反的念頭。對於老總統的質疑,他認為是問心無愧所以坦然處之,或是在每天抓「匪諜」的情勢下,他也無從探查究竟,我們已經不得而知。讓我印象深刻的,是無論1987年和我見面當天,或是次年(1988)在看過監察院的五人小組報告之後所發表的書面聲明裡,二公公都再三強調政府應該還自己部屬的清白;他們因為「孫案」被無端牽連入罪,「這不僅關係到我自己,也關係到歷史、我的部屬,和後代子孫。」[9]

自由

1989年我回到台灣大學土木系擔任客座副教授時,二公公已經在昔日老部屬、當時的國防部鄭為元部長親自登門告知下,重獲行動自由。我有幸陪同母親、哥哥、和多位孫家的長輩,在台中向上路一家餐廳為二公公歡慶他的89歲生日(圖三),席間我為他清唱了兩個版本的生日快樂歌,還加一首鄧麗君的你怎麼說,他非常開心。沒想到那就是我最後一次見到他老人家了。

後記

我在1991年回到台灣,獻身水利和環保建設。此時政府、民意代表雖然頗有誠意地把大部份還沒被銷毀的孫案資料公諸於世,但是沒有人正式向二公公他老人家道過歉,也沒有給付任何賠償。[10]

二公公去世這麼多年,許多學者和舊屬為他寫了評論和傳記,坊間出版了好幾本關於孫立人事件的書,我也不斷聽到關於他為人、處事的點點滴滴,這些故事每每令我感動莫名;但不可諱言的,虛構與污衊的仍然所在多有。其中之一是近年在海峽兩岸廣為流傳,有關於他在戰場活埋日軍俘虜的傳聞。

身為一名家教嚴明、受過國內外高等教育與軍事訓練、崇尚武德的中國遠征軍將領,二公公再怎麼痛恨侵華日軍,也不會下令活埋投降的日軍俘虜。當年新一軍在張發奎將軍率領下接受華南日軍在廣州投降後,二公公曾接受部屬建議,動用尚未遣返的日軍俘虜修建新一軍陣亡將士紀念碑。[11]此舉合法,也合乎情與理。

一位網路作者在遍查文獻之後,對二公公活埋日軍戰俘傳聞所作的結論是:「迄今為止,尚無任何可靠資料能夠證實孫立人或者其部下殺過日本俘虜)」。事實上,當年孫將軍身邊不乏美軍人員,違反日內瓦公約中關於「人道對待戰俘」規定,必然引戰爭罪上身;即便瞞得過美軍,又如何瞞得住日軍和戰後的日本歷史記載?

無論是活埋戰俘的小事或謀反叛國的大事,知道二公公的為人,便知其不可信。近年來不斷浮現的解密文件及口述歷史,籠罩真相的迷霧已經開始消退。許多年來,我因為沒有完全實現1987年12月那天下午,向二公公許下為他申冤的承諾(見本文「老總統的兩個問題」一節)而感到慚愧;讓更多的證據攤開在陽光下,未來仍然會是我努力的方向。

最後,我謹代表父母和全家大小,謝謝當時的立法委員邵華夫婦、鄭為元將軍夫婦、及許多不離不棄的親戚與父親的戰友,他們在二公公蒙冤期間,不顧自己的前途和生命,明著或暗著幫助和照顧我們,這份恩情,我們至今不敢忘記。

注解

[1] 編注:作者朱文生博士為能邦科技顧問股份有限公司創辦人。朱教授於1979年取得美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)水資源系統工程博士學位後至1991年期間,先後任教於美國加州州立漢堡大學(Humboldt State University(現改名為 California State Polytechnic,Humboldt)、西雅圖華盛頓大學(the University of Washington,華大)及臺灣大學。1991年後回臺灣從事水資源與環保工程顧問事業,33餘年來負責完成了百餘個傳統與替代水資源開發、污水與垃圾處理、水土修復等研究、規劃、設計及興建專案。

[2]夏先生把三位大孩子送到長沙後,又返回金牛照顧家中二老。

[3] 將軍從年輕到老都喜歡一大桌人一起用餐。

[4] 編注:當年政府對於出版品仍有管制措施。

[5] 編注:Barbara Tuckman (1971). Stillwell and the American Experience in China 1911—45,New York: Macmillan, 1971.

[6] 編注:1949年8月30日,東南軍政長官公署派孫立人為臺灣防衛司令後,蔣介石曾於10月3及14日兩次來台,當時第二次國共內戰已近尾聲,解放軍自福州南下,國軍棄守廈門,25日爆發金門古寧頭戰役,退守台灣已經迫在眉睫。

[7] 當時二公公有跟我說出名字,我是真忘了,但確定不是蔣經國。

[8]編注:根據監察院檔案資料,國防部總政治部在孫立人將軍擔任陸軍總司令時,已對他進行監察(https://www.cy.gov.tw/News_Content.aspx?n=124&sms=8912&s=7117)。他的部屬也一再成為情治單位調查、甚至拘捕的對象。首先,1950年3月23日,孫立人的英文秘書黃正與組長黃玨兩姐妹同時遭到逮捕,被誣告為匪諜,遭監禁10年。6月,在長春圍城戰役中被迫投降的38師舊部先後被孫將軍接應來台,但來台後隨即因匪諜嫌疑紛紛被下獄判刑。1954年6月,蔣介石總統將孫立人調任無實權之總統府參軍長,1955年5月25日,孫立人聯絡官郭廷亮被捕,遭到嚴刑審訊。6月,以孫立人與其部屬少校郭廷亮預謀發動兵變為由,對孫實施看管偵訊。8月3日孫立人被迫請辭總統府參軍長。8月20日,蔣介石批准孫立人辭呈,同日下令拘捕孫立人,並由副總統陳誠為主任委員,組成「九人委員會」展開調查。由於孫立人係郭廷亮長官,九人調查小組認為孫「未適當防範,有失查之責」。軍事法庭因之判決孫立人無期徒刑,在家中軟禁。郭廷亮被判死刑,隨即由高層下令,改為無期徒刑。孫立人部屬皆遭到情治單位審訊,有300多人因此被解職,或獲罪入獄。先前被拘禁的李鴻等人,在此時也正式受審,被宣判為匪諜,繼續監禁。

[9] 編注:許逖,1989,《百戰軍魂孫立人將軍》,懋聯文化基金,台北,頁201。

[10] 1998年孫案涉案人及家屬要求監察院公佈「五人小組」報告並還原真相。2001年1月8日,監察院通過決議,稱孫案乃「被陰謀設局的假案」。中央研究院近代史研究所朱浤源教授就孫立人兵變案進行專門研究。認為找不到任何證據證明孫立人有軍事叛變行為。至於關於美國擬支持孫立人發動軍事政變傳言,也未獲證實。

[11]1949年後,紀念碑及墓園建物均遭破壞,遠征軍紀念碑西門樓外部曾被出租作為批發內衣的攤位(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33829341),四柱紀念塔也曾經是公廁的一部分。如今雖皆已修整,過往痕跡卻清晰可見。