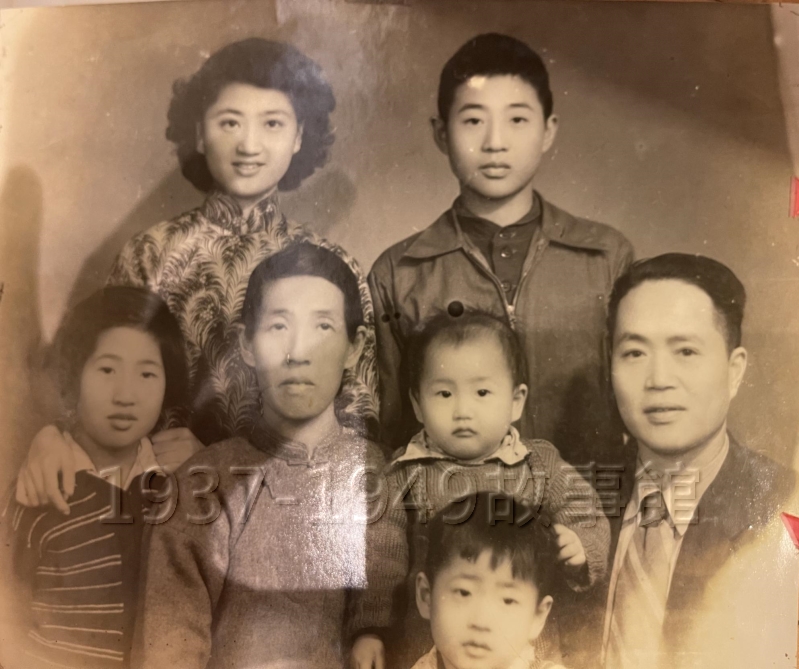

文/劉修文口述,汪琪、羅國蓮採訪,羅國蓮整理、編輯

圖/劉述義提供

掉出了火車廂!

我們又搭上火車到了鄭州,才剛到旅館,就聽到「嗚──」的防空警報聲大作。旅館的茶房馬上帶著我們跑,但一看到開始投彈,他把我們一丟就自己跑走;裹小腳的媽媽帶著剛會走路的大弟,行動比較緩慢,我原本跟著姑姑走一走也散了。

那時跑到了稻田或是棉花田裡,我看到一個像小山的小土堆上,有很多穿著黃黃綠綠衣服的人正在打大砲,四周瀰漫著一層灰,猜想他們是國軍吧?又看到一個被草掩蓋住的黑洞,我實在走不動了,下意識就爬進去蹲在裡面;聽到老遠傳來姑姑呼叫我小名「森──森──你在哪裡啊」的聲音,我很努力地發出聲音回應,可是距離太遠,又有槍砲聲,她根本聽不見。

媽媽和姑姑本來還要跟著人群往前走,發現我不見趕快回到旅館說我走散了;茶房們眼看即將天黑,就趁著轟炸、槍砲稍微停止的時候,好幾個人往砲台衝去。有人說剛剛在這似乎聽到小女孩的聲音,但認為就算真的有孩子在什麼洞裡應該也是缺氧憋死了。小腳的媽媽早就走不動,她跌坐在地上大哭要找我,人們再仔細一找,終於發現我藏身的黑洞,瘦小又飢餓的我正在往上爬,卻怎麼爬都爬不出來,還好順利被拉了上來。

記得還有一次大難不死的逃難經歷,大約是到了寶雞,我們看到一輛開得非常慢的火車就趕快上去。這種火車行駛時會發出「喀擦喀擦」的聲音,記得後來搭同一條線上的火車,經過江西景德鎮,還能清楚看到路邊有人在燒瓷碗,可見這火車真的很慢,才能看到這些景象。

我們在寶雞上火車後,車廂裡人滿為患,沒有任何座位,有的人是坐在地板上,有的人是站著抓住上下車廂樓梯的鐵欄杆,連車門口都是人擠人。媽媽抱著弟弟,我跟著姑姑,但她提了很多東西,沒辦法牽我。兩節車廂之間不是有接縫嗎?還有一個不能鎖的門,乘客這麼一擠,行李這麼一撞,我就從那個門、那個縫掉出車廂,摔到鐵軌旁邊的泥地上了!這時有人驚呼:「啊!有小孩掉下去啦!」馬上有兩三個人蹲在車門口焦急喊:「你把手給我!你把手給我!」但手不夠長拉不到,記得我是穿了布鞋,爬起來拼命追拼命追,不知道抓到了什麼,只聽得有人叫我:「抓緊抓緊抓緊啊!」就在火車準備進山洞的時候被拉了上去。

旁邊有人感嘆:「你真是命大!你這條命真是撿回來的!火車進山洞會加速,再晚一點你就會被捲到車底去了。」下車住進旅館,媽媽叫我趕快去洗澡,這才發現身上、膝蓋都擦破了好幾塊皮,可是膽小的我這次居然沒有哭。

我們逃難到重慶途中,還坐過貨運的卡車,走山路顛簸得非常厲害。走了兩三天才去坐掛帆的那種船,到了長江,再到大概是朝天門就下船,爬了很高很高的樓梯,才到重慶的大街上,爸爸就等在那裡,我們看到爸爸好高興啊!逃難的過程一路顛簸,到重慶以後慢慢好了,大妹、二弟、二妹就是在重慶出生的。

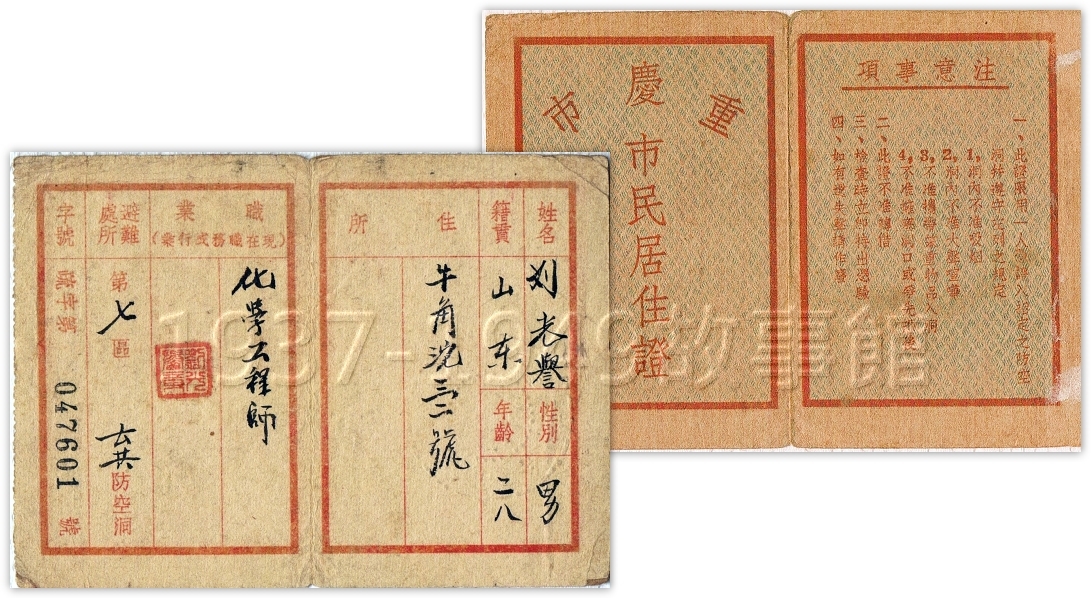

到重慶大約是1940年左右,我七、八歲大概念小學二年,還是日本人轟炸重慶期間。我們曾經躲在防空洞三天,住過沒有窗子、像地洞的房子。一天晚上爸爸偷偷帶我們爬出去到外頭看看,在路上我們看到很多橫七豎八的死人、衣服,還有火正在燃燒的地方,原來日本人剛剛轟炸過。

那時警報一響,就會聽到房梁上有老鼠窸窸窣窣疾走的聲音,大人說老鼠也感應到有大事要發生而有動作;我們就趕快帶上饅頭、烙餅,跑去防空洞,但洞裡有很冰的水,根本不能坐下來。某次防空洞外有一個中年男子蹲著,拿著綁了藍布、紅布的桿子在牆角搖旗。有個小女孩一直哭,大家都很擔心那個男的是間諜,要小女孩不准哭了;又聽到防空洞上面「轟──轟──轟──」似乎有飛機飛來,要小女孩的家人把她嘴捂起來,不要讓她再發出聲音。最後防空洞還是炸掉了一半,我們一家逃了出來。我一直記得這一幕,想著那個小女孩怎麼樣了?

爸爸最早任職的單位是兵工署,是在66兵工廠裡面工作,所以我們也住過兵工廠另外的房子,外面24小時都有人站崗。上學還要自己划個小船,拉個纜繩,拉船過去學校,回來就是拉到另一頭的山坡上。因為重慶大轟炸的關係,大家都待在山上;我沒膽量,每次爬上山都要牽著老師的衣服。老師帶我們找到一個山洞,裡面沒有燈,只有一點光,就找個平地,教我們寫寫字;再找個大石頭、小石頭,教我們算算數,到了晚上爸爸還要考試。在重慶我們小孩子其實讀不了什麼書,老師上課常常教怎麼爬樹、找水果,我和弟弟的小學就是這麼混的。

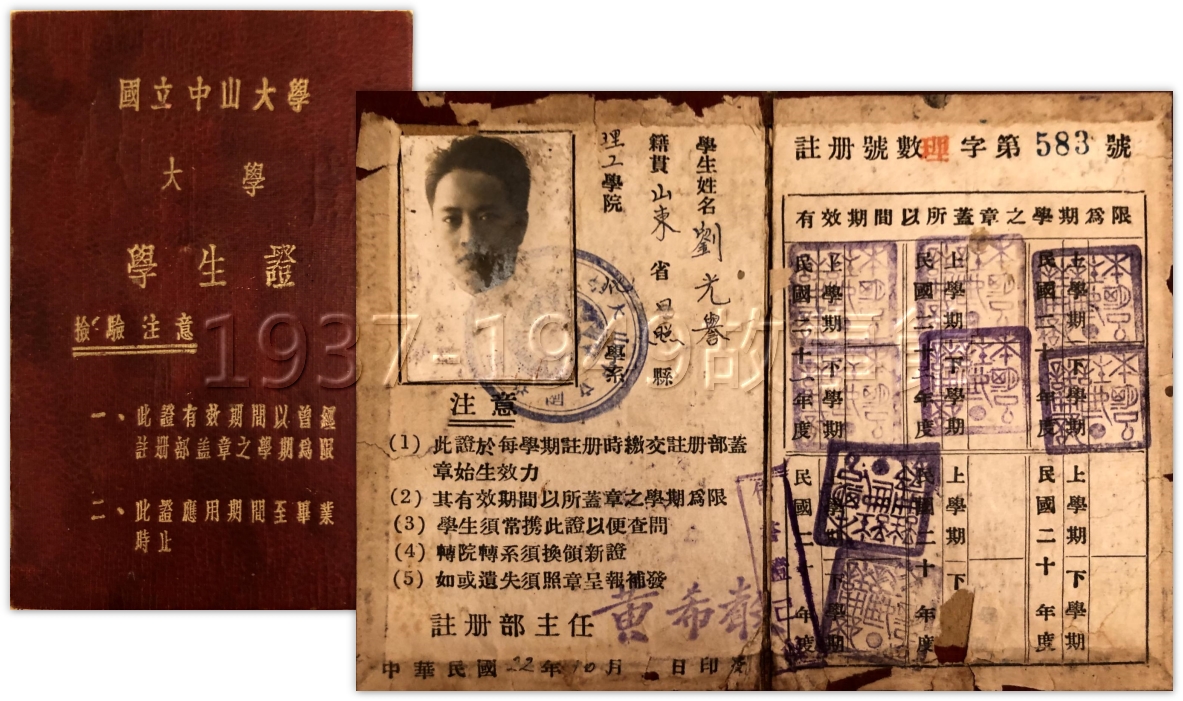

我們到重慶時,爸爸向我們介紹了一位廣東女子,說她是「鄭姑姑」,是大學同學。我和弟弟瞪著眼前的阿姨完全不肯叫「鄭姑姑」,她講話我們也不回應;大家都不太搭理她,心照不宣地認為爸爸讀大學應該是另外交了女朋友。以前我們問爸爸怎麼會講廣東話,他就說到那兒念書就會了;想想大概是因為鄭姑姑的緣故吧。而在那個年代,像鄭姑姑一樣大學畢業的女孩不多耶!

不過爸爸和鄭姑姑其實早就分手,他們當時只是同事。爸爸工作繁忙,我們家又有好幾口人,說起來鄭姑姑是很幫我媽媽忙的,對我和弟弟也很好,例如教媽媽怎麼買菜、做飯,也幫忙安排我們的學校,每天晚上還替我們補習功課,那時候連個粉筆也沒有,她就找鉛筆頭教我們寫功課、算算數。

雖然我媽媽不太常和她說話,但兩人的相處還算不錯,我們遇到什麼書本的問題,媽媽就會說:「去問鄭姑姑。」那時候我們也沒想說,爸爸工作身邊有個鄭姑姑,老媽怎麼沒有生氣?鄭姑姑沒有結婚,一直都在上班,後來她說父親生病還是其他原因,離開重慶回廣東去了。

「留」在南京的二妹

1945年我初中一年級,抗戰勝利那一天,24小時沒有人睡覺,都在歡慶抗戰勝利。復員我們回到南京後,我的大妹得了肺炎,住在鼓樓醫院,需要打盤尼西林,一針就要一兩金子,一打就要打六天,我們都笑說她是「用金子養大的」。但在返回南京途中,發生了一件令我們痛心疾首的事。

當時爸爸去瀋陽處理接收事宜,姑姑也去了農林部上班,只有媽媽帶著我們,住在一個靠近南京、鄉下地方的旅館裡,我帶二妹睡小床,媽媽帶其他弟妹睡大床。有一天弟弟妹妹突然都發燒、咳嗽,原本第二天就要去找醫生,但我抱著二妹問媽媽:「她怎麼全身都在抖啊?」媽媽不知道她發生了什麼事,只能說:「多給她喝水!多給她喝水!」妹妹卻不喝水,開始一抽一抽的,我覺得她冷,想去買長褲和襪子;而這一抽她就兩眼往上翻,我們急忙找茶房來看看,他說妹妹是出麻疹,現在沒氣救不了,找個地方埋了吧。

旅館老闆幫忙買了個小棺材,可是我覺得妹妹還是很冷,就去火車站附近的小店買長統襪,老闆娘問我:「你怎麼一路走一路哭哭成這樣?你買襪子做什麼?」我抽抽噎噎地說:「我妹妹死了,我買雙襪子讓她穿厚一點。」火車站附近有個樹林,二妹就在那裡,連個墓碑、名字都沒有。一直到現在,我還是想要找到埋葬我小妹妹的地方,只是很多地方都經過改建,不可能找到了。

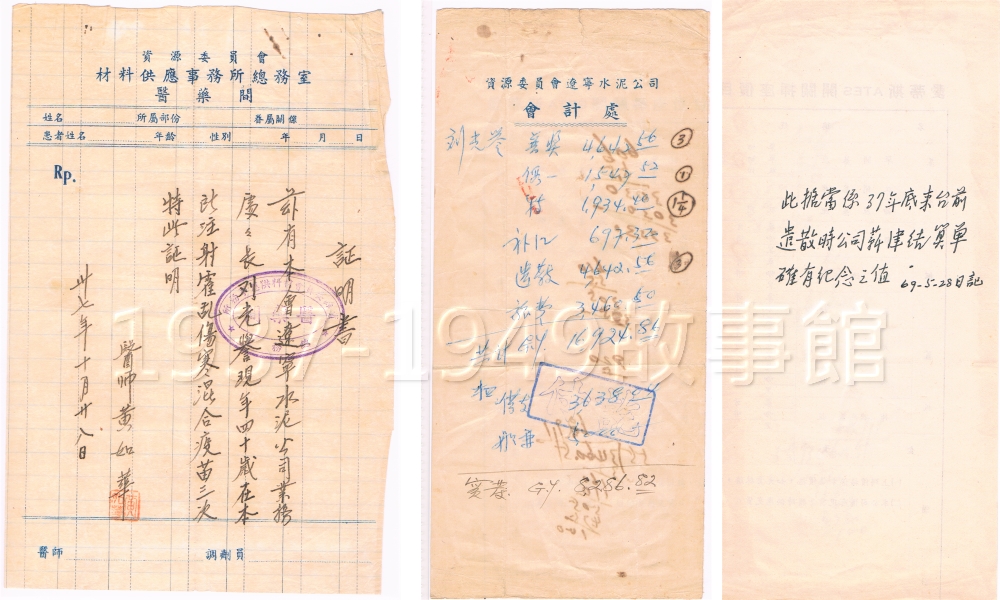

我們後來是跟著姑媽,坐農林部的船到南京,住在他們的宿舍。爸爸進入資源委員會在瀋陽的水泥廠工作,這個水泥廠原本是日本人建的,被接收後復工。他安頓好之後來南京接我們,接著前往上海,然後坐了日本人的飛機一起去瀋陽。記得那裡天氣很冷很冷,大概待了兩年,共產黨就開始打仗,水泥廠只好關起來,於是我們退到天津,待了半年,再回到上海。爸爸認為共產黨還是會打過來,上海也不能再住,於是他先去台北一趟;回來後就說全家都要搬去台灣,什麼東西都丟掉,一人只帶一個行李。

1949年我們隨著水泥公司這條路搭中興輪來到台灣,頭一班船是裝錢,我們是搭後一班,都是睡在地板上,像是難民營。在基隆下了船,打完疫苗才進入台灣;發現第一件特別的事,是大家啃甘蔗,還穿拖鞋,甚至打光腳,就問爸爸這裡是哪裡啊?怎麼快過年還穿拖鞋、光著腳?我們四處流浪慣了,只知道坐了一個禮拜的船,感覺從繁華的上海到了一個非常偏僻、天氣滿熱的地方。我們一句話也聽不懂,買東西被人嫌棄,說不是台灣人不跟我們講話;不過到台灣後,心平氣和沒有苦了,三妹和三弟述義陸續出生。

我們還在上海時,因為私立光華大學的附中離家較近,我曾在光華附中讀過初中。來台後爸爸先在台灣水泥的松山廠工作,我念了北一女初中部,不補習功課根本趕不上。之後爸爸調去高雄鼓山廠,我因此讀了高雄女中;再去台北衡陽路的華南計政班讀會計,然後在林務局林產管理所的會計科工作,一天到晚談戀愛。爸爸唸了三年:「你要嫁給軍人嗎?你會做飯嗎?」結果我先生說:「不會做飯沒關係,我們那邊賣很多吃的。」

我和先生是在岡山結婚的;他姓丁比我大六歲,我叫他表哥,是因為丁、劉兩家常常互相通婚,親上加親。丁家在山東日照也是大家族,曾經和蔣總統、于右任一起參加辛亥革命的丁惟汾就是他們家的人。他的爺爺是地主,在1946年到1949年時,被土共批鬥打死了。

我先生應著「十萬青年十萬軍」的口號而入伍為空軍,先在南京再到四川,編制到空軍機械學校。他在高雄岡山空軍機械學校教書時,有一天上完課和兒子去放風箏,回來緊張兮兮地問我:「纏風箏線的紙團裡面居然掉出錢,那是不是別家給你的錢?」我這才想起來,那是我放的私房錢!是聽了鄰居太太要存點私房錢的建議,就把錢放在紙團裡,誰知我完全忘了這回事,拿去當成纏風箏線的東西。我先生聽完哭笑不得:「你真會存錢耶!你好的不學!」講給老媽聽,她也是哈哈大笑:「你學這個幹嘛?我一輩子沒存私房錢,也沒有缺錢啊!」

越戰準備開打的時候,美國的F-816噴射機到岡山訓練,我先生被派到各國去教這型飛機電機方面的事情,我就帶著兩個孩子跟著他去了寮國、越南、新加坡;在新加坡對眷屬滿好的,也是一家一個房子。

回想抗戰時的遭遇,日本人真的是沒有人性,殺人時他哪裡管你是老弱婦孺。有一次我和先生說:「我們還沒去過日本,去住個兩天也好啊。」我喜歡打毛衣,日本的毛線特別好,想去當地買。但我先生不肯:「日本人殺了我們這麼多人!」我說:「一個人報仇可以報得完嗎?」他還是堅定拒絕:「不管怎麼樣,我就是不要去!」

我這一輩子最會做的就是打包行李,因為年少時期都在逃難。那時候也沒有什麼生命觀念,只知道人家跑哪我們就跑哪,沒有什麼交通工具,穿個草鞋跟著跑,也感覺不到餓,不覺得要吃飯,就只知道要逃。真正能體會到抗戰那種痛苦的人,大概都跟我差不多,要九十多歲了吧,我們能活下來真是不容易。抗戰的這種苦,現在大概也沒有人能吃了,以前打仗基本上要靠槍枝或肉搏,現在一個飛彈飛來,「咻」一下子人就沒了。年輕時我和妹妹說,想寫個回憶錄,她說:「誰要看你的回憶錄啊?」可惜我現在想寫也寫不出來,很多地名都忘記或不知道怎麼寫了。

注解

[1] (編注)(1)百水橋研究所原本位於南京中山門外,是兵工署在1934年所籌建,專門為各兵工廠製作標準樣板和工具的精密研究所。抗戰爆發後,國民政府規劃遷都重慶,1937年9月至11月,進行了兵工單位第一次的大遷徙,百水橋研究所與金陵兵工廠、彈道研究所、鞏縣兵工分廠等單位,一同遷往陪都及其周邊。

(2)曾任新竹清華大學教務長的朱樹恭教授,其回憶錄〈畢業七十年舊憶〉,提到南京百水橋至湯山,是政府有計畫做為兵工研究區的區域,當時南京每日上午常遭日軍轟炸,百水橋是目標之一。