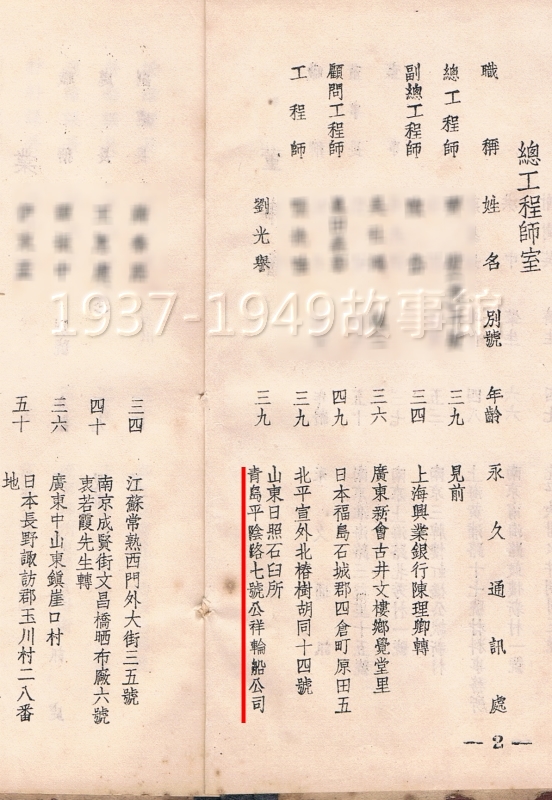

文/劉修文口述,汪琪、羅國蓮採訪,羅國蓮整理、編輯

圖/劉述義提供

我出生於1932年,如今(2024)已92歲,居住在美國一間小小的老人公寓。我的孩子經常叨唸:「媽媽你怎麼這麼愛多想?住在這間小公寓,有什麼好害怕的?」可是我一個人在家就是什麼都怕,連一隻老鼠、毛蟲都會讓我害怕到哭。

我更不喜歡大房子、大院子那種空空蕩蕩的感覺。我先生是空軍,弄噴射機的,以前在空軍機械學校專門教電機,在新生村分配了一棟日本房子;醒村是給飛行員居住的[1]。高雄岡山那時到處都是樹,到了晚上待在這種房子裡,簡直嚇死我了,前門、後門必須都釘起來。我先生提醒:「等下要是發生什麼事,不就逃不出去了嗎?」可是我一點安全感都沒有,非得釘起來不可。

這種沒有安全感的心痛、焦慮,即使是最親密的家人都很難說得清楚,我想這種感受早已深植在我的腦海裡,這或許與我小時候在抗戰時期的遭遇,有著密切的關係。

在外公家堂屋排隊等著被綁架

我的老家在山東日照石臼所,是大港口澇山附近的一個城。城裡有東門、西門,城門是武打片裡關起來會發出「呀──」的一聲的那種大門,有石頭的大城牆,上面還有站崗的地方。在城裡面比較靠邊的一座山上,有一個「西公順號」是我們家開的。我的老爺爺是做中藥店起家的,就像現在大街上開的大型藥店那樣,我爺爺和他的兄弟繼續做中藥材。但爺爺還有輪船貨運公司,因為山東日照地理環境很好,可以停很多商船。記得公司裡有一艘大船我們可以坐,其他小船主要是從廣州載運綢緞、中藥等貨物到青島。劉家婦女都穿好料子這件事在石臼所很有名,我們家的衣料就是從上海、廣州運來的,一般人家沒辦法穿到這樣的好料子。

爺爺家在城裡面算是大戶人家,爺爺可能也抽點鴉片,家裡傭人很多。石臼所的住家都是在巷子裡頭,我們是個大家庭,有前後兩棟房子,中間就是鋪了大理石的院子。在我的記憶裡面,家裡院子就像《紅樓夢》裡的「大觀園」那樣,有小樓台、大院子、石子路;山東出產一種石頭,摸起來就像玉一樣。我們平常不會出去到大街上,老師會來院子裡面教我們念書、寫毛筆字。回憶那時候年紀還很小的我,曾想過:住在院子裡真是舒服!

然而,大約在我五歲的時候,日本人進入並占領了山東日照城。最難以磨滅的印象是親眼看見日軍把一個年輕人的脖子拉個繩子吊到城門上,我嚇得回家一直哭個不停。

那時除了有日軍,我們還要小心土匪,爺爺就曾為了躲土匪,將家眷們都託給了我外公。我媽媽的娘家姓鄭,住在日照山字河,這個地方出產棉花和花生。以前嫁娶都要門當戶對,尤其爺爺家做生意過得很好,我媽媽要嫁過來時,就特別留意外公家是做什麼的──外公在政府機關做事,是讀書人家。媽媽結婚時,還一定要帶一個老媽子、一個丫頭陪嫁。

住在外公家那段時間男丁都在外頭,家裡只剩下老弱婦孺;像我爸爸中學後就從山東到上海念高中,回老家與媽媽結婚,再到廣東念大學,畢業後又到重慶工作。有一天晚上,忽然闖入七八個土匪,逼迫我們到堂屋排隊,我就躲在隊伍的後面。接著他們問:老大的孩子是誰?老二的孩子是誰?老三的孩子是誰?我嚇得腿軟,幾乎要暈倒。最後這群土匪綁走了我大伯的大兒子和我三嬸嬸。他們被綁回土匪窩後被放在稻草堆裡,天黑了也不知道身在何方。

聽我媽媽說土匪頭子叫劉黑七,他是山東日照山上出名的大土匪,有名望的家庭都要買他的帳,凡是被他看上的女人他就綁走。他不僅跟我們索要稻米,還要我三嬸嬸給他做老婆──我三嬸嬸長得很漂亮,穿上用美麗的布做的旗袍後更美,而我爺爺在經濟方面又有點兒名。土匪頭子說只要滿足他的要求,就可以放我大堂哥回來。媽媽覺得非常沒有面子,土匪怎麼會跑到她娘家去綁人?也不知道家裡是誰和土匪有勾結?她馬上找我爺爺談,認為現在只能趕快賣地,給土匪錢就行了。我爺爺立刻賣地,我大堂哥被放走時,還找了很多人敲鑼打鼓的迎回來,但嬸嬸就沒有回來了。我在綁架事件後嚇得只知道哭,晚上也吃不下飯。

永遠也忘不了滴著血的那棵樹

大約我六、七歲時,日本人在中國北方占領了很多地方,爺爺擔心高中畢業、年紀漸長的姑媽會被日本人糟蹋,就要我媽媽帶姑姑、我和小我三歲的大弟四人,以及兩個傭人,搭爺爺的商船先到青島去。我們在那住了很短的一段時間,就趕快繼續逃難,要去重慶找在兵工署工作的爸爸。那時候日本人已經進入濟南,只是還沒有打打殺殺那麼多人,但我們看見他們仍然嚇得雙腿發抖,還是黃花大閨女的姑姑一步都不敢離開我媽媽。

我們先逃到了濟南,坐火車的慢車,要到河南鄭州、陝西寶雞等地避難,爸爸拜託我一位五堂叔[2]照看。這位五堂叔是做地下情報工作的國軍人員,他自己不出面,暗中派了兩三個年輕人在旁邊跟著,保護我們的安全。

他們有情報,知道哪一條路可以走,哪一班火車可以搭、車子什麼時候會開,早早就把我們弄到車上去,該下車的時候也會有人來帶我們,甚至有穿軍服的人把我和弟弟從車上抱下來。路上會有人偷偷拿大餅和飲用水給姑姑,那個水不是河水,也不是燒開過的水,不過丟個明礬進去就可以喝了。到晚上也會有人安排旅館,讓我們有床可以睡有飯可以吃;那時候如果沒有五堂叔的安排,根本住不進旅館。所以我爸爸常說:「你們要記得,你們的命是五叔叔給的,沒有五叔叔今天就沒有你們了,要感恩啊!」而一路上和五堂叔聯絡的都是我姑姑,她才高中快畢業而已。

車外一片哭喊呼叫聲,不久聽到有人喊:「殺人啦!殺人啦!」車廂裡有人往外跑。五堂叔派來保護我們的人,立刻帶著我們往火車頭跑,原本我手上還拿著衣服,現在通通都不要了,空手往車頭拼命跑。跑到車頭後我們下來,看到山洞外一棵比人高出半個身體的樹上,掛滿了頭顱、膀子、腿,血肉橫飛,都不是完整的屍體,血水一直滴一直滴。那時年紀不大的我看到這景象後,根本吃不下東西了,永遠也忘不了這一幕。這是日本人不讓火車繼續開而轟炸的結果,不曉得死了多少人,實在太可憐了!

從火車下來後,五堂叔找了幾個有力氣的士兵背著我和大弟,裹了小腳的媽媽、姑姑跟在後頭,也不管安不安全,連夜趕緊離開。我們找到一部中型吉普車,就一路開到一個看不見房子的鄉下地方,下車吃點東西喝點水,不敢睡覺,第二天天還沒亮就又繼續走。

注解

[1] (編注)醒村現為「醒村文化景觀公園」,原是台灣日殖時期日本海軍航空隊宿舍,政府遷台後,成為空軍官校、空軍通訊電子學校、空軍機械學校三校的飛行教官住處;因為杭州筧橋的中央航空學校宿舍叫做醒村,故岡山宿舍亦名醒村。

[2] 我們對五堂叔非常景仰,他後來活到102歲。有一位女演員叫做劉引商,是五堂叔的女兒。有次住台中的她,北上來住我家,我們想趁著天還沒亮偷偷出門去考藝專,結果被我爸阻止。第二年引商和她的同學在台中考進了藝專,我就沒份了。

[3](編注)張憲文主編,馬振犢、陸軍、潘濤編著,《日本侵華圖志》第8卷(濟南:山東畫報出版社,2015),頁211。