本文為修訂版,原出自彭濟濤,《皓月千里》,頁84-91,〈戡亂〉、〈轉進平潭島〉。

文/彭濟濤撰寫,彭慶麟、彭慶綱修訂,羅國蓮、郭以涵編校

圖/彭慶麟、彭慶綱提供

離鄉四十一年春,時慕慈闈淚滿襟,抗戰請纓圖救國,戡亂未竟報親恩;

飢寒交迫有誰問,疾病何恃照顧人,告慰後嗣家業就,九泉含笑莫傷心。

──彭濟濤民77年5月〈憶念母親〉

被俘歸來

到了離濟南約十數里地,共黨官兵即潛退,大批的軍官來到黃河的岸邊,早有國軍軍官來迎接了,先以親切的一聲問候「你們辛苦了」,聞之汗顏。渡河到濟南,宿於車站,抑或船碼頭的倉庫,已記不清了,是夜天寒,地面未舖草和蓆,祇是睡在水泥地上,若非那件寶棉大衣,那就更慘了;連續穿睡六、七個月,經過寒極天氣,從未洗過,自聞不覺其味,別人也許掩鼻而過。到了濟南,雖有所藏的法幣,因貨幣貶值,也就不作用了。

在濟南待數日,也無意到城中逛一逛,實因為服裝不整,又是被俘歸來軍官,且身無分文,怕人瞧不起,但在晚間也去城外逛了一回,見到處都是書寓或書院,本人以為這些就是圖書館,看書報的所在,誰料此處竟是些娼妓賣淫的地方,不過要比南方的娼妓似乎高尚一點,清潔典雅,本人無福一顧,真令遺憾。即如住泰安數日,未到泰山一遊,亦令尤為一大憾事,惟不去泰山,乃戎馬倥傯;不逛書寓,主要無此雅興,身無分文不能說不是原因。

在濟南旬日中,最要緊的一件大事,寫信回家,報告近況。隨之軍防部派車送至山東兗州,經過泰安城,望城憑弔感概萬千。此時已屬12月了,此地氣候終日寒風刺骨,雖然已發棉被棉制服,仍是寒冷難以適應,本人與震驚兄共睡,尚能勉強維持睡眠。經處三月餘,在兗州過年,乃一生最悽涼的春節,不僅未曾加餐慶祝,連豬屑也未見到一片,祗因失節歸來,人事未定,一切未序,薪餉無著,該自原宥,不能責誰。

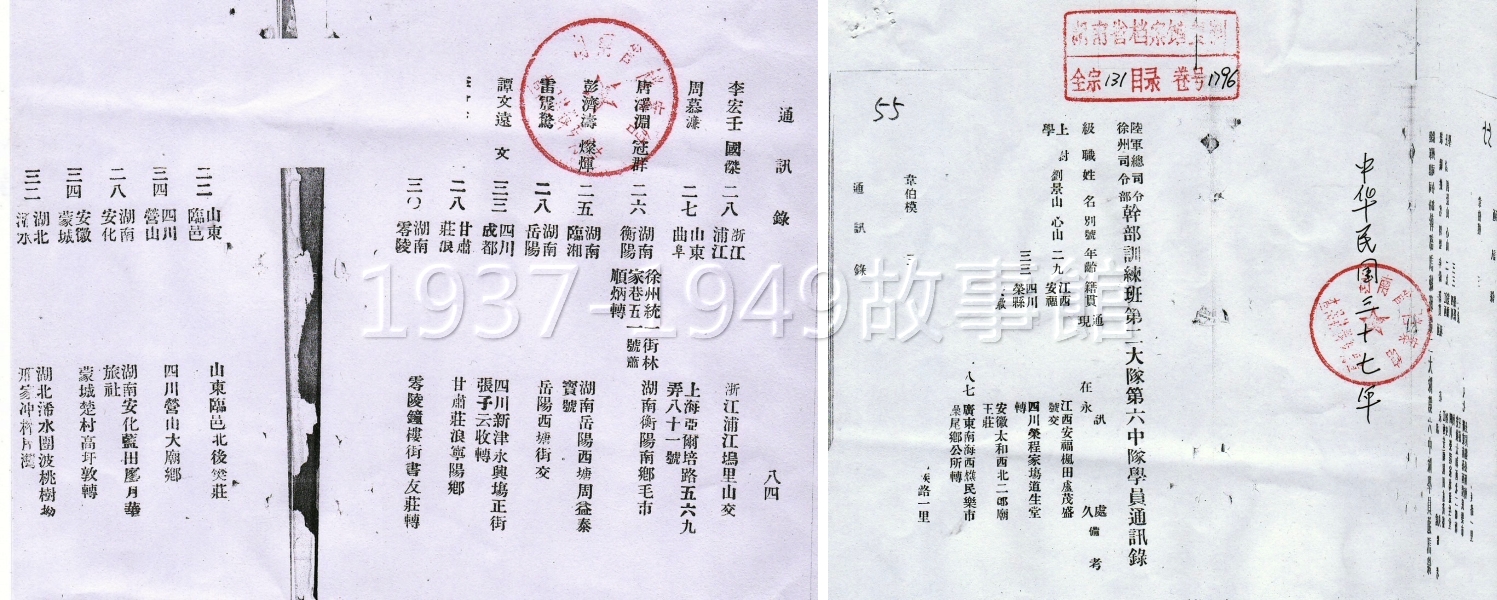

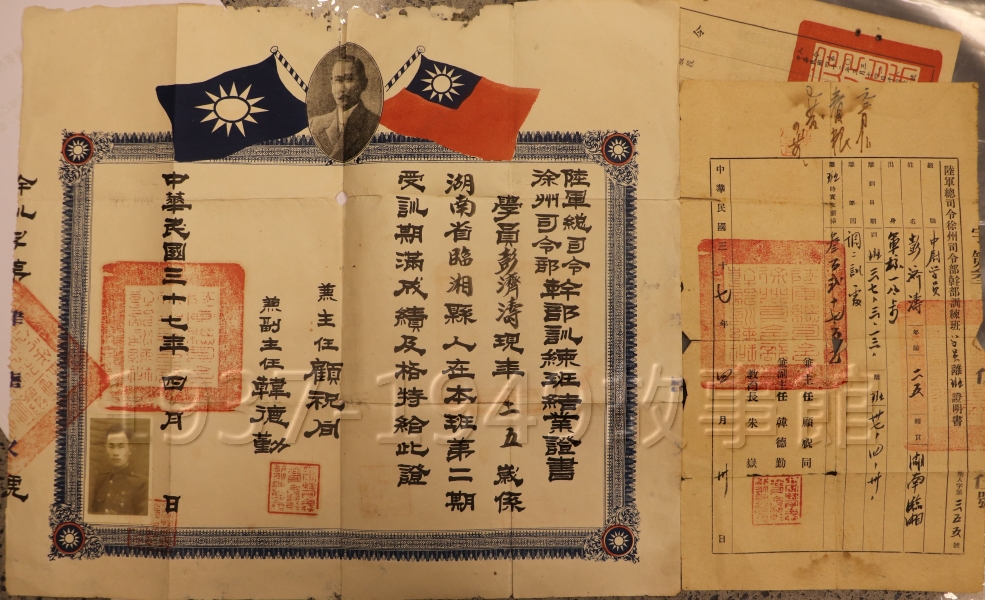

未久核於糧餉,逐月發給,日子好過多了,終日閒逛兗州城,也常吃館子,以彌未戰死的慶幸。回憶所發薪嚮,約五、六百萬元,其鈔面已萬元、5萬元,領一次薪餉,身邊無處可藏。兗州距騰縣,濟寧很近,孔子的家鄉曲阜不遠,未去曲阜拜訪,去了濟寧。聞有同學黎日初已任連長,且相處多年,情誼深篤,擬利用大劫歸來往訪,敘敘離情,誰料人情冷暖,世態炎涼,不表熱忱,即返兗州。再去騰縣,見了同學游河清,相見熱情,對待得宜,同仁等非常高興。未久離開兗州,再轉江蘇徐州,先駐鄉下民間,當此軍官們賭錢之風甚盛,本人不屑一顧,祇是學會了麻將,那還是在兗州學的。不數日奉調勦共總部成立的幹訓班,受訓三個月,奉派訓練總隊任職。

徐蚌會戰前幸運離開戰場

訓練總隊仍是屬勦共總部的一個單位,負責訓練新兵,本人分發第2團,團長蔡一倫先生,第1營營長彭堪材先生,本人任第1連連附。未久奉去湖南接收新兵,聞此消息,高興萬分,因為去湖南長沙必須經過岳陽,就可順便告假回家一趟,拜見久別的母親。這時已是民國37年的6月,部隊約在6月初來到長沙,可是當時身無分文,又怎能回家呢?正好發六份薪餉,順便購點物品,餘款作旅費之用,告假四天,想趕上端午節。恰好在端午節的前一天下午到家,母親因家中無房子可住,借屋住砌頭周家,知兒返即回家,在聞訊尚未見到兒面的時候,即豪啕大哭,兒速超前近於途中就地跪接,讓母親不要傷心,但仍不能勸阻。

母親積壓已久的百感衷來的傾洩,一則見到愛兒未曾戰死的高興,二則也許受盡傍人百般譏諷和笑罵的委曲,所以才有不能靜止的痛哭,以消心中的鬱氣。至於這個端午節是怎樣渡過的,已經模糊不清了,也因為身無寬裕的經濟孝敬母親,所以也就無特別的記憶,更因此際家中徵兵緊急,有幾家伯叔的愛兒,都有即時被徵之虞,因此託我將被徵兵的兄弟帶在身邊。當時二叔的兒子碧濤、有為叔的兒子海濤、大姑媽的兒子馮滿年共三人,於陰曆初七日[1]同時起程,來到長沙,分別安插本連。旋奉命至衡陽接收新兵,經月餘接收滿額回徐州,在乘火車的一段情況,不禁感慨萬千,交通工具陳舊落後,乘的是最慢的鐵皮車,坐位全無,恰似關豬般的運輸車,顯見國家不重視軍人,更覺軍人身分低賤,不僅被人瞧不起,更提不高軍人的士氣,還能談得上打勝仗,保國衛民嗎?

經兩晚到武漢,改乘長江輪到南京,沿途景色如畫,美不勝收。宿浦口,越日乘京路火車直達徐州,不數日兵交戰鬥部隊,本部留徐州待命。至民國37年10月,徐州吃緊,本總隊乃訓練新兵的幹部,乏戰鬥力量,於是在最緊張的前夕,本團乘最後一班運輸車經一夜直達浦口。當出發時,徐州車站,人山人海,人心惶惶,秩序混亂,似有大戰即發,大難臨頭之勢,因此本部登車未起動之剎那,就有許多男女老幼攜家帶眷,哭啼的要求帶他們離徐州,因此在無管制維持秩序之情況下,任他們在兩車箱之間,用繩索繫繞或坐或站立中間者,且車頂亦有橫臥者,為了逃命也顧不了危險,在行進途中究竟有無掉落而喪命者,就無法知曉了。可證戰爭的亂象,多麼可怕,待本團走後,第二列車即未開出,本團何其幸也。

誰料天意,經戰月餘,徐州無法確保,國軍擬保存實力,放棄徐州,全部撤退。誰料天降大雪,車馬難行,彈糧均絕,而共軍在包圍國軍的四周,強挖坑壕,戰車無法動彈,不能發揮戰力,戰馬吃光,戰士飢寒交迫,是以全部瓦解,國軍元氣大喪,士氣盡失。最可恨者,竟有將領為保存實力,隔山觀火,不聽命增援,所謂國家將亡,必有妖孽,這些將領們為何不明唇亡齒寒,皮之不存,毛將焉附的道理呢?徐州失守,南京吃緊,政府也祇有守長江以南,藉長江天險以禦之。本總隊渡長江、經南京、安徽蕪湖,進駐安徽宣城,受命編入73軍,我任316師230團第1營第1連連長,時約民國37年11、12月間。

向浙江轉進

軍長李天霞,師長王一飛,團營長仍屬訓練總隊的長官,再經一星期的行軍,到達安徽歙縣(徽州);部隊駐歙縣的鄉間,距城約15里地,實施嚴格的整訓,部隊的裝備不全,又加補充。且歙縣這個地方,常有小股共軍的出沒,地方並不安寧,本營時常出擊,實施清勦,但每次並未遇到強敵,因為共軍情報靈通,待本部得知有共軍活動進勦時,共軍早已潛退了。這個地方的平民倒相當純樸,惟家中女人多,男人奔波於外地經商者居多,部隊經整訓至民國38年初,而且在歙縣過春節,生活非常愜意。

連上的官兵,竟未跟本人走同樣路徑,因共軍砲火封鎖,無法跟進,逕直接爬高山走捷徑了。因此本人脫離敵人砲火至山的背面時,連上官兵竟無一人跟進者;前進至山背的一間神廟中,竟遇見了營長,問及部隊何在,竟不知如何對答,身傍無一士兵。此時本人也非常著急,碧濤生死如何,將來如何交代?海濤因腳疾行走不方便,已隨同軍眷先乘船走了。

營長告訴本人,急亦無益,不如去師部見師長,本人持反對意見,竟不予營長同行,因士兵全無,恐他將責任推到本人身上。營長瞭解本人心思,則說:「放心罪不在吾人,祗怪團長早不決心,方殃成此禍,可向師長面稟。」但本人仍堅持不予同往,營長云:「不論情況如何,此地不宜久留,翻過山即是師部。」兩人同行,營長前行,本人跟後。說也奇怪,行上半山,動彈不得,寸步難行,營長有經驗,知道肚子飢餓,因脫險體力消耗殆盡,所以方有此現象。於是營長前行至一小茅屋,尋睹一玉米飯,如獲至寶,先手捧了一大糰飯給本人吃,說也奇怪,不到幾分鐘,即能健步如飛的前行。

到了師部,本人在山上一大松樹旁窺視,不敢同往,並預同營長作約定的手勢:有禍事,則用右手五指前揮,本人溜之大吉。不一回見營長從師部出來,若無其事,方放寬心。沿山路前進,而後聞槍炮聲,仍在轟隆絡絡不絕,這時第2團部隊亦進入陣地,抵抗來犯共軍,行至山間十字路口,見到了本連官兵,碧濤同在,本人非常高興。也見到了震驚兄正在開飯,準備進入陣地作戰,於是率連沿河而行。

到了浙江淳安,部隊集結,未見機槍連跟來,判斷情況不妙,生死未卜,且機槍連連長乃小同鄉,軍校18期,非常要好。伊先任連長,對余非常照顧,大名王承斌。余在徐州時,家中的妻子來到徐州,食住均在他家,將近月餘,直至部隊撤退,伊囑余妻回家鄉,余亦與妻協商,囑同馮滿年一同回鄉,這都是王連長細心的協助。余為妻返鄉,自認不可泯沒良心,雖然給錢不多,但已盡其心力,購服裝置行李,均為新添,且當時預借金元券百元,使她高興返鄉,不疑有他。其實她來徐州未經余同意,余已心存不悅,即懷離異之心,但表面毫無表示,所以她未心疑。待她回到家,離異之信亦到家了,母親家人也覺奇怪,這也是用心良苦。今余仍懷念著王承斌先生,待人深誼義篤。惟當時第2連連長陳慶甫,作戰時竟要投機,擄抓船隻,脫離戰場,順水而下,先到淳安。此際該地已亂糟一團,有軍隊後撤,有平民逃命,爭先恐後,而此戰亂情景,實非禿筆所能形容。

注解

[1] (彭慶麟注)民國37年的端午節是陽曆6月11日。父親於端午節前一天即6月10日回到湖南老家,初七應是陽曆6月13日。

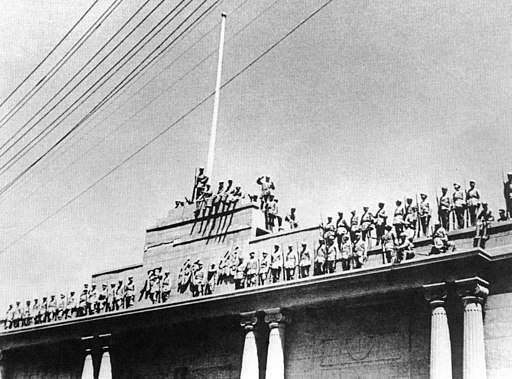

[2] (編注)(1)〈蔣中正總統底片(B301-B472)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-120000-00101-132。

(2)國史館「部隊搭火車」一圖年分不詳,而美國LIFE雜誌攝影師Mark Kauffman於1947年2月拍了〈Civil War Front, China〉一系列的照片,當中便有多張國共內戰時期部隊搭火車的照片:照片一、二、三、四。

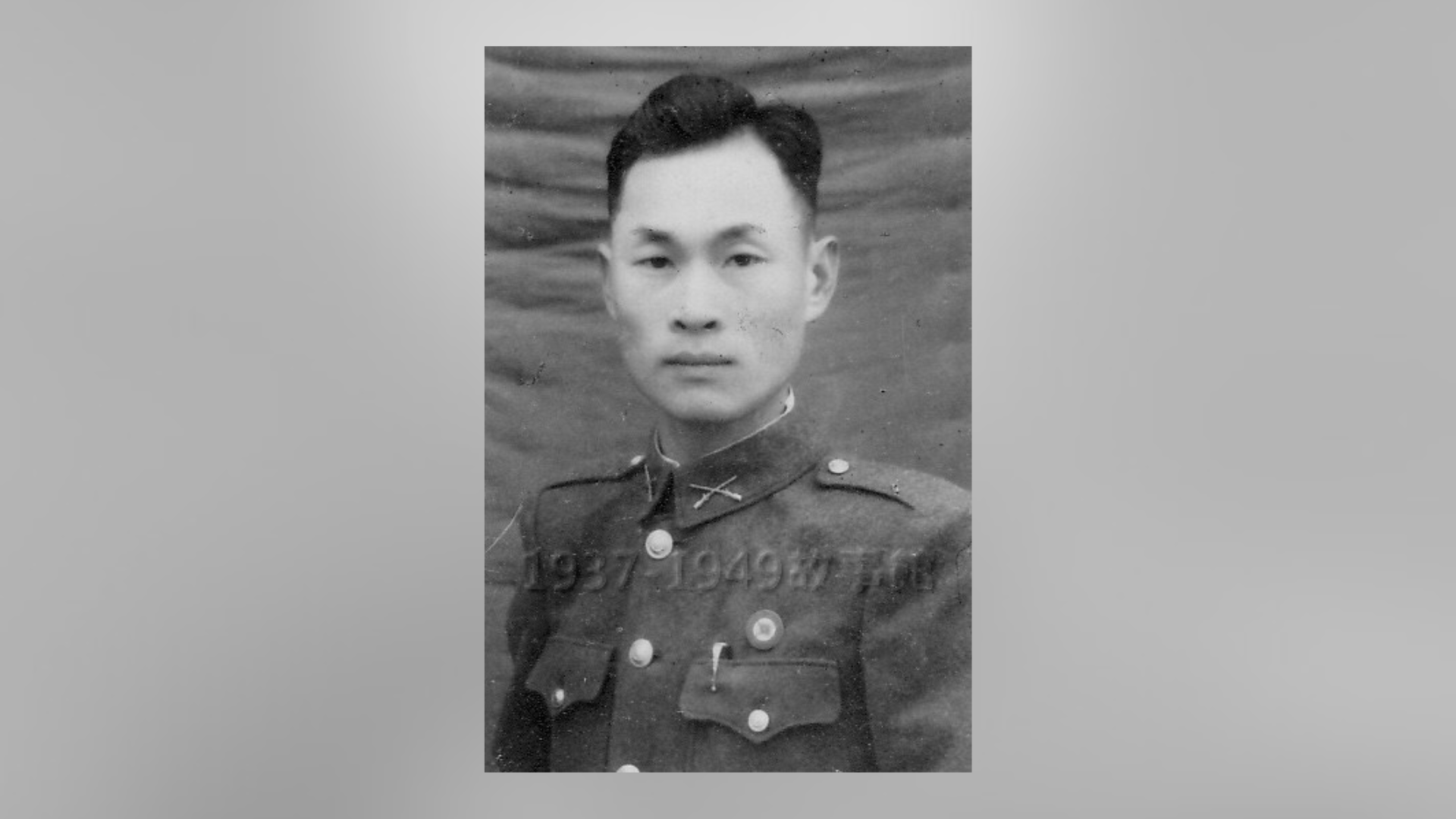

[3] (編注)〈王一飛(王九天)〉,《軍事委員會委員長侍從室》系列二十一,國史館藏,數位典藏號:129-210000-1736,人事登記片稿。

[4] (編注)「共軍突破江陰要塞」若指「江陰要塞叛變」,發生於民國38年4月21日;又據單元十三圖一1949年3月月24日派令的「駐地」是「徽州」,則此處的「3月初」或許應作「4月」,抑或是指「農曆3月」。

![圖六 部隊搭火車。(來源:國史館)[2]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/002-120000-00101-132-0001f-部隊搭火車.jpg)

![圖七 王一飛,號九天,浙江黃岩人,民國37年任73軍316師師長,為彭濟濤上司。民國55年,彭濟濤在後勤管理學校擔任教職,王一飛又調為該校校長。(來源:國史館)[3]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/王一飛王九天_1.jpg)