文╱孫曼蘋撰寫、編輯

圖╱阿東提供、孫曼蘋攝

在未見過楊貴元伯伯前,看到受訪名單中有位104歲長者,我其實是很忐忑不安的。越年長者或許生命故事越精彩、豐富,但鄉音過重、聽力、體力、說話表達力等等,更是我們的嚴厲挑戰。

2024年四月下旬,成都天氣還算舒適。就在我們在成都展開訪談工作的前一天,楊伯伯已先由兩位志工從樂至接到成都。在高速公路上奔馳上百公里、歷經兩個小時行車,下午四點多到達酒店時,老人家毫無倦容,不需人攙扶,自行從後座下車,倒是兩位志工全程戒慎,「第一次接103歲老老兵,誠惶誠恐,」抗戰歷史文化研究會副會長鍾澤彬如是說。

與楊伯伯見面過後,我馬上也放心不少。

採訪當天早上,楊貴元伯伯身穿貼上白色「抗戰老兵 國家脊梁」字樣的棗紅色背心,臉色黝黑透紅,精神飽滿、面帶微笑的坐在我對面,可能是初次見面,剛開始寒暄時,他還有點靦腆。但他的聽力正常,問答反應都還好,鄉音重,台灣訪客聽起來有點吃力,好在一開口講起自己的故事,即越說越順;老人家對年輕時經歷的人時地物都記得好清楚,只是邏輯順序有些混亂;可惜我們的訪問時間有限,他在1949年後的際遇無暇追問細究。

聽他描述的年輕歲月,我就只看到了貧困、飢餓、死裡求生及身不由己,這可能就是在那個時代下,大多數教育程度有限的農村年輕男性的寫照:國家積弱,戰局動盪,小老百姓命如螻蟻,只能認命、聽命,卻也無能改變什麼。

戰爭留下的印記

戰禍頻仍的年代,幾乎每個陸軍官兵多少都有終身相隨的戰爭烙印。楊伯伯全身留有多處砲彈傷痕(先後在垭雀口、牛頭山等地打仗負傷),右臉頰(有個碗豆大小的彈片)、右手腕(被彈片打穿)、右胸等處皮膚粗黑、骨節凹陷,再連翻幾件上衣露出彈片還在體內的肚腰,彈痕凹陷更深、更長且連續多處,看得我著實有點小驚嚇,還有那掀翻衣服的兩隻手,皮膚多皺、厚如戴了一層薄皮手套,指節骨突出明顯,經年勞動過度、道盡生命艱難的手,尤其讓人震撼!

戰場上槍彈無情、受傷頻繁、命懸一線,問他打仗時害怕嘛?他說,不怕,「怕啥子?你不整他,他就整你。」楊貴元說話始終心平靜和,沒什麼激動情緒。

一旁志工阿東補充說,當時這些年輕軍人都是把命豁出去、決心跟日本人去拼了,「從來就沒怕過。」

楊貴元是個生於赤貧又樸實認分的基層農民,年少時身不由己的參戰打仗,壯年時,因居偏鄉未受到土改、文革等運動什麼影響,生活卻始終艱難至極,蒼天似乎忘了應要多憐憫照顧這群「老老實實的農民」,即使到了晚年,他的生活依舊拮据悲涼。直到一群關懷抗戰老兵晚景的志工費勁的找到他,他的最後一段人生才開始現出曙光。

「四川抗日老兵救助群」(QQ平台上的一個群組)志工在2013年初訪他家時得知,他妻子已逝,兒子遠在新疆安家,難得回家,與他同住的女兒病重,全家賴女婿養家、照顧。他自己每月收入人民幣170元,一家子住的是土角厝危房,沒錢改建。志工探訪回來後,馬上幫忙募款、尋求社福救助資源,每個月有1000多元固定的救助收入,楊貴元的生活才得改善。

重返戰場故地

楊貴元伯伯是抗戰老兵救助群早期展開抗戰老兵尋訪工作時,所尋獲/發現的第一批抗戰老兵之一。在志工關懷及行動救助下,這十多年來,楊伯伯家原有幾萬元的債務已經償清,危房前蓋起了水泥屋,該有的居家設備都陸續裝設起來。偶而因病住院,志工都會輪流探望陪伴,從醫院回來後還在群組裡發文周知大家老人家的病況。

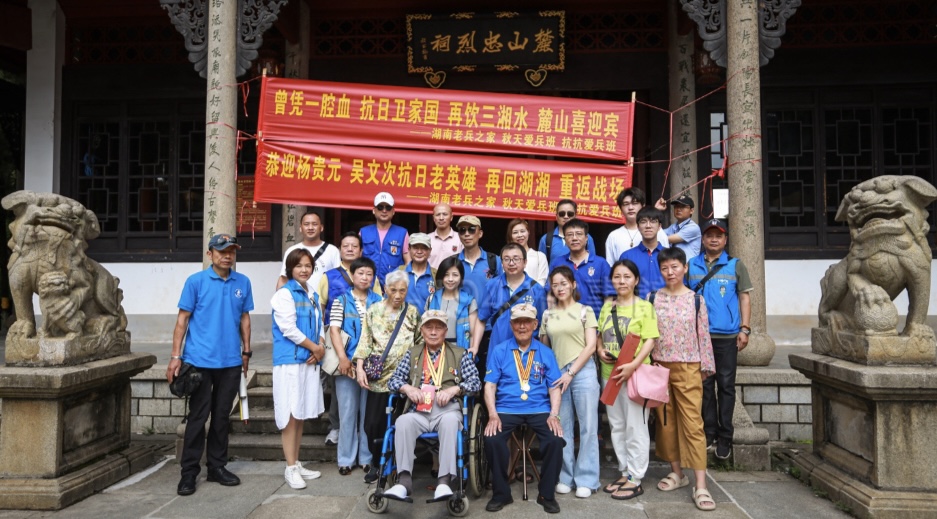

2023年6月也是在志工們接力支援下,安排他參與衡陽保衛戰79週年紀念活動,並如願重返昔日衡陽、長沙戰場故地,祭拜當年那些在衡陽及長沙保衛戰中壯烈殉國的老戰友。走訪了這一趟,他在志工的鏡頭前說,「心裡踏實多了!」

那趟旅程一連好幾天,天天活動滿檔,102歲的老先生幾乎都是自己走路串訪各紀念碑、忠烈祠、昔時戰場舊地之間,只有搭長途火車下站後,從月台到出站是坐輪椅。老人家的生命力真夠強韌!

每年八月志工都會相約到樂至去給他祝壽。去年8月26日,幾個志工頂著近攝氏40度高溫、從成都開車趕去樂至,為他104歲生日祝壽,楊伯伯身穿一襲繡著金色團花的洋紅色絲綢中式上衣,胸前掛著好幾串抗戰紀念徽章,看著喊他「楊爺爺」的這群中年志工歡暢飲酒,他不喝酒、卻殷殷勸酒,當天他笑得好開心!

志工們關愛老兵行動讓楊伯伯晚年歲月不再孤寂。