本文為修訂版,原出自彭濟濤,《皓月千里》,頁78-84,〈戡亂〉。

圖/彭慶麟、彭慶綱提供

逝時慈母留遺物,十六元錢相一幀;叮囑姪孫藏勿失,親兒睹物視娘親。

──彭濟濤民77年4月〈母親逝時留有遺物給亞湘保管囑交伯父〉

泰安戰役[2]一觸即發

山東泰安縣地處泰山的山麓,是山東省的重鎮,津浦鐵路的樞紐。72師欠13旅的情況下,追剿共軍,進駐泰安城,即清理城垢,建築城牆,構築要塞地堡。約經一星期時間,城堡均已告竣,在當時已有共軍來襲的情報。本師的部署,派一個營駐泰山東面的村落,另一個營駐泰安城外的號令山,亦即車站附近,以四個營分守泰安城的四門,其餘均列為預備隊。

在某個夜晚,共軍以大吃小將城外泰山下營吃掉了,官兵一部被俘。第二天共軍復進攻城外的號令山,而且戰鬥非常激烈,炮火的光芒照耀如晝,機槍及手榴彈聲和衝鋒喊殺之聲,非常慘烈,至子夜漸告沉寂,可能該營已遭瓦解。當時本營駐南門,以一個連守南門外。本人站在城垛上觀察,殺聲震天,砲聲隆隆,槍聲格格,似除歲放鞭爆然,可見戰鬥之激烈,本部的戰士個個精神抖擻,拭目以待,殺共軍以顯身手。

可是共軍除攻號令山外,城的四門非常靜寂,判斷共軍目標是先佔領號令山,便可控制全城,這個時間,城外共軍已逐漸逼近,戰鬥瞬即觸發。因為站在城垛觀察的官兵,見敵人利用麥田中麥秧,作各種姿勢運動前進或移動,有時站在城牆上的官士,瞧見移動的共軍,施以各別的阻擊,但共軍並不還擊。這時已是風聲鶴戾,草木皆兵似的,不論城內城外,不但無人行動,不見人影,似覺人煙絕跡,他們到哪裡去了?實際心知肚明,大戰一觸即發,人人先找安全地躲藏,可是躲到哪裡呢?明知共軍的殘忍狠毒的手段,祗有躲到早已準備的地窖或密室内。

![圖二 4月24日下午,楊文瑔又電蔣中正,梗日(23日)共軍持續增加,且有砲十餘門;傍晚時利用暗夜全部展開,半夜向我方據點猛烈攻擊,現在戰鬥仍劇烈進行中。(來源:國史館)[3]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/002-090300-00164-079-001a.jpg)

遍地哨音

到了傍晚,陰雲密佈,見不到星月,約6、7點鐘的時候,共軍的大砲已向城中作稀疏的擾亂射擊,此際本人正在城邊巡視,一發砲彈即落在距本人約十餘公尺,即行臥倒,幸免於難,但在士兵面前,也不能作出畏懼狀,仍然振作精神,照常巡視。迄至十一、二時左右,砲聲密集,彈如雨下,此起彼落,聲不絕於耳,此際守南門外的連已與共軍接觸,槍聲手榴彈聲,逐屋爭奪,該連傷亡慘重,已不能支,奉命撤至城内,共軍逐步接近;及至城垛附近,共軍利用強烈砲火掩護,城牆被轟,多處洞開,共軍利用雲梯,蜂湧而上,守城戰士殺退數次。

在南門共軍並未攻破城池,共軍集中大砲火力,猛攻東門,墻被砲轟垮一小段,共軍衝入城内,銳不可當,國軍難以逐出,共軍逐屋而戰,其連絡訊號,利用口哨,且哨音密集,似所有入城的共軍,人人備有口哨,不然何以到處都聞有口哨聲。想必城中早有埋伏的情報人員,一旦乘機亂吹,國軍以為共軍近在面前,喪失鬥志;實際聞聽遍地哨音,真令人心驚膽戰,且此起彼落的喊話,都是「自己人不要打自己人」。此際本人還在城牆下的指揮所内,判斷情況不妙,即同營長躍入一棟柴房中暫避。共軍到處搜索,其奔跑之腳步聲和哨音不絕,在西門師部方向,槍聲大作,判斷攻擊師部,總覺大勢已去,外無援軍,由於午夜空軍亦無法支援。惟望避不被擒為上策,於是避柴房中不出。

一刻兩共軍在槍上裝刺刀向柴房中戳了幾下,口中叫喊「内藏有人麼」,無人作答,兩共軍他去。再來三共軍,對向柴房喊話「内藏人否,要開槍射擊」,營長此刻存不著氣,即呼不要開槍;兩共軍見了兩人,即問「是官是兵」,答是「士官」,共軍聞本人口音:「你湖南口音,是湖南哪裡?」我答:「為岳陽人。」伊一面攀同鄉說是衡陽人,一面用手搜我們的衣服,本人穿的是一件草黃軍棉大衣,手上帶的手錶及金戒子,均被取去,並云「代為保管,將會還給你」。本人也知道,肉包子打狗有去無回,還談什麼還與不還,打了敗仗,還有什麼可說,任憑宰割,能保生命也就是大幸了。

東方已魚肚白,天漸亮了,共軍帶去集中,誰料在那廣場已有成千上萬的被俘官兵,而廣場的四周,皆荷槍怒目兇狠的共軍士兵,誰也不敢妄動。不一會以前威風凜凜的楊文瑔師長,及師部其他的高級長官被共軍槍兵押來了;楊師長看到被俘的官兵,羞愧不敢面對,祇是兩手反握背在後腰,低著頭,身穿一件修改過的黃色軍大衣,表情非常凝重。

祇見共軍用大卡車將所得的戰利品,一車車的向城外運走;似乎共軍們也不敢久留泰安,懼國軍來攻,且共軍指揮官,宣佈校級尉級軍官與士兵分開。士兵即編入共軍部隊,一班編入一、二名又重新入戰場,攻擊國軍,校尉級軍官,即分別解送共軍後方,且晝伏夜行,避免國軍飛機轟炸。在是日夜裡,已晝夜未進飲食,又飢又渴,到了一家院子裡,天暗不見物,祇見有水就喝,喝入口中,味道酸酸難以下肚,究竟是什麼水呢?恐很難想像。越日晨離泰安約數十里之處,住宿給了飲食,更見到比本人還早被俘的軍官,相見不敢招呼,不禁淚淋矣。

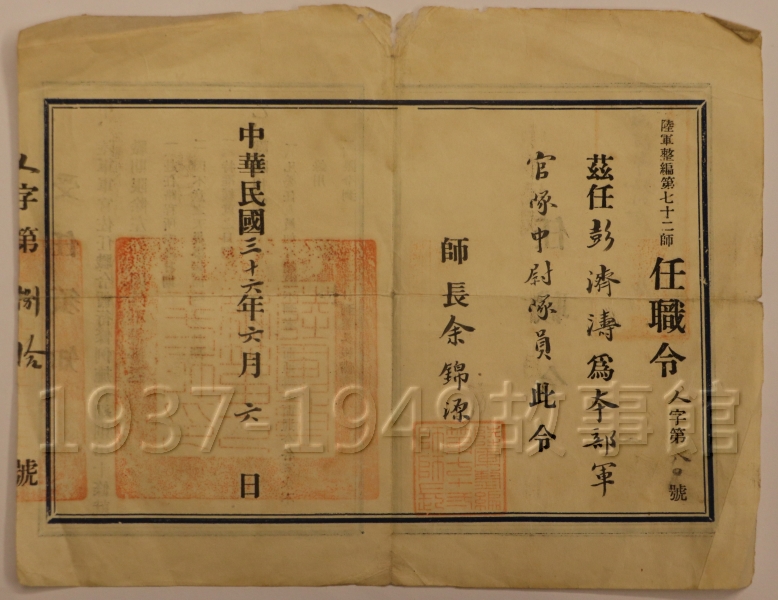

![圖三 在泰安戰役中,整72師師部及所屬34旅、新13旅全軍覆沒,楊文瑔(左圖)與副師長、旅長等七名將官以下部眾被俘,彭濟濤亦成了俘虜;後整72師師長由余錦源(右圖)接任。(來源:左圖羅國蓮翻拍自黃埔軍校第二期生全記錄,右圖國史館,部分裁切)[4]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/國史館翻拍-楊文瑔余錦源-合併.jpg)

共軍情報滲透

失利的原因主要是缺乏確實情報,在共區進勦一舉一動,因共軍用殘忍的手段,平民都為共軍作情報,所謂敵暗我明,瞭若指掌。加以國軍所至之處,總自認是清勦者,採取高姿態,輕視敵人,且到處強民之所不忍,不若共軍的甜言蜜語。像泰安作戰失利,除去上述原因之外,也因眾寡懸殊,共軍劉伯承部[5]以七個縱隊兵力圍攻泰安,乃至於在構築泰安城時,所雇用的工人,不知有多少共軍充當者,哪邊城易攻易破、怎樣的部署,共軍均非常瞭解。還有「圍點打援」的作戰方法,使外援部隊無法準時支援,敏捷以大吃小把敵人吃得乾乾淨淨。

本師兵力不過一萬多人,尚有一個旅在泰山,沒有參戰,後聞本部在泰安城中瓦解,13旅在泰山山上不敢下山救援;由此可看出,部隊不能協同作戰,各自保存實力,互相觀望,甚至希望他部隊瓦解,唯我獨尊了。在此狀況的國家環境中,將士不能溝通,部隊不協同,哪有不敗之理?據云,在本部剛失敗的第二天,當時風靡一時的新5軍[6]──人稱抗械化部隊──到達泰安,實際這已於事無補了,到了泰安又有何用?所以當時的將領沒有想到唇亡齒寒的道理,而共軍非常瞭解大局,即於將被俘的官兵,迅速解送到黃河的北面渤海的海濱。

雖然共軍打了勝仗,但在整體的形勢上,對共軍非常不利,共軍本來準備將這批被俘的官兵,押過渤海解往東北,然後利用參戰;然未知情況如何轉變,我們留渤海濱開墾過著牛馬不如的生活。惟憶及出泰安城後,日夜行軍,在夜間軍行或宿營時,有許多膽大有勇氣的軍官,有乘隙潛逃者,此時負責解送的共軍官兵,也不計較,從不追究;直行至距濟南90里的明水,乃膠濟鐵路大站,本人也明瞭方向,確有逃走之意,但欠勇氣,不敢妄動,失去了機會。觀明水是山明水秀的好地方,越日晚間渡黃河到達渤海濱的村莊,則注定接受洗腦訓練了。

![圖四 栗裕(左一)、陳毅(右二)、譚震林(右一)為共軍華東野戰軍(華野)的指揮者;鄧小平(左二)、劉伯承(中)為中原野戰軍(中野)的指揮者。(來源:百度百科)[7]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/baidu-f2deb48f8c5494eecaad6a7927f5e0fe98257ec6.jpg)

渤海灣的非人生活

約在中華民國36年的5月間,因為在泰安的戰敗,僅有的行李均丟光了,所幸身上還穿有一件棉大衣,白天穿上預寒,晚上睡覺當棉被蓋;設若不是有先見之明穿上這件棉大衣,那就更受罪了。其實這件棉大衣,大有春秋,除了在被俘時手錶、金戒子被奪去了,在半年來所發的薪俸,若30萬元,因無處可用,無物可購,更乏郵局可寄,祇有將錢縫在棉大衣裡,所以整天都穿上那件寶大衣。

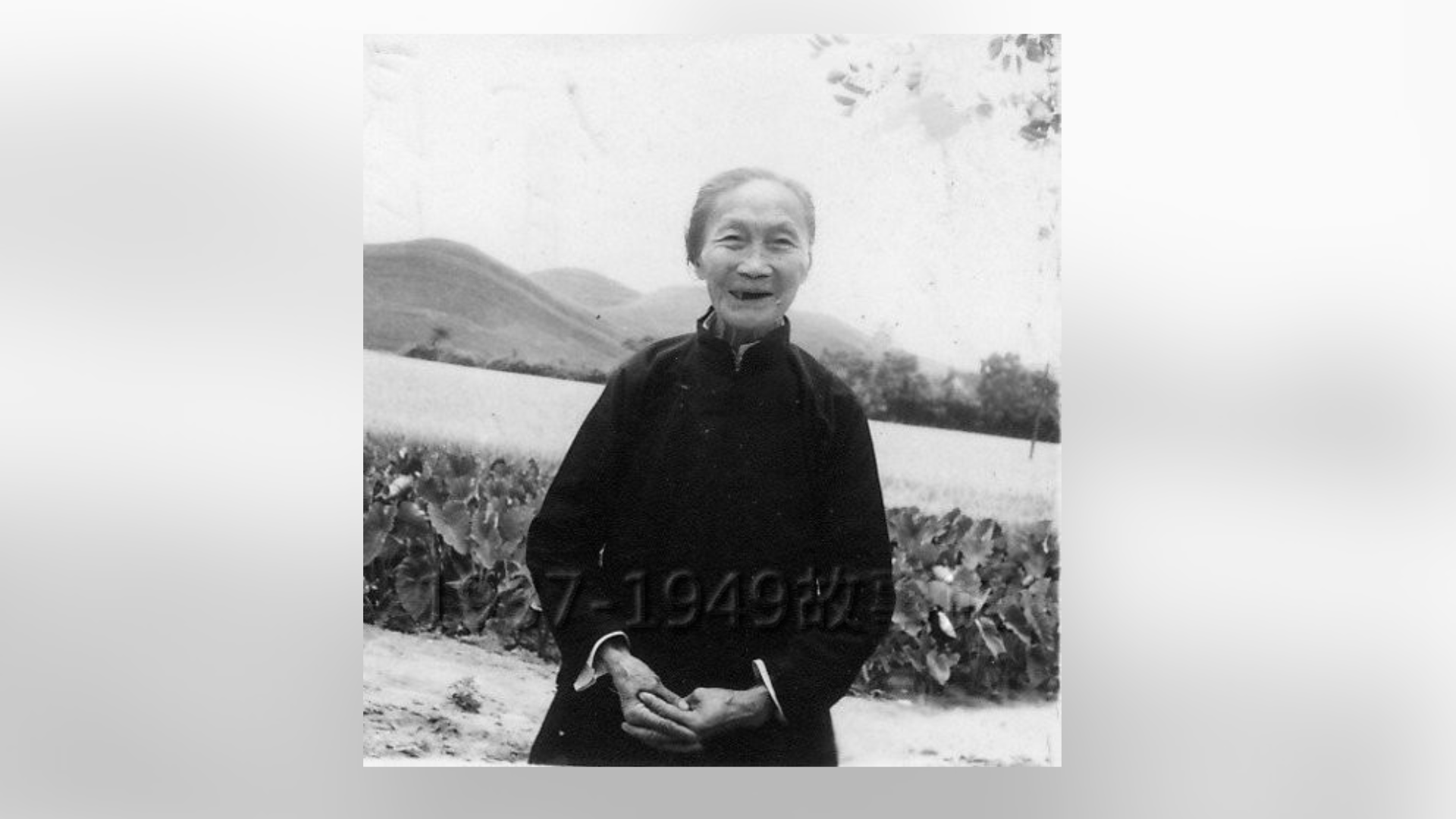

當打仗時,祗盼打勝仗,能升官晉級,雖然想念家中的母親,總想以光明前途報答,作為期許願望,但到戰敗之後,能保住生命,也是大幸。總覺母親尚留有命根,到今天被困一切希望幻滅,尚不知困留到何時,又是過著這種非人的生活,就無時刻不在想念母親了。也不知母親知道訊息否,在這數月間本無法投遞信件;如果知道他的愛兒沒有被戰死,當然高興,設若有部隊同事或同學,知道作戰失敗未戰死或說被俘去信家中,母親知道,可能將信將疑,欲哭無淚,日子怎麼過?凡此種種時刻湧上心頭。

在這悲觀絕望之餘,還要受那些共軍的鞭撻,日夜洗腦,講什麼共產主義優越,要就是讀報漫談,寫自傳,如何立功;這就是本人欺騙共軍的時候,因為本人所講的寫的,都是口是心非的謊言,在此環境中,也得以欺騙謊言度日,不然就會被整肅,要你的命。對付一般人的整肅,是用暗的,對付這些被俘的軍官,則用明的,集合所有被困軍官,宣佈罪狀,當眾槍斃,那又何必去作無謂的犧牲?留得青山在,不怕沒柴燒,那就不得不說不寫口是心非的謊言了。須知本人是受了嚴格的軍事教育,革命的洗禮,三民主義的信徒,豈是受共黨們的煽惑宣傳所能動心的?

還有折磨身體的一種苦力方法,因為那裡所在,是個山窮水盡的地方,所謂山是根本沒有山,所謂水盡根本看不到水,祇有一望無際的野草平原,並是無人煙的地方。到底是利津黃河出口的邊緣,還是渤海的邊緣,實在分辨不清楚。祇知道到受折磨身體的那天,大隊人群,以隊為單位,背了犁、鋤、鍬之類的工具,向蔓草叢生無際原野進伐。分配了人員地方工作,就要這些軍官們,四人或五、六人一組,共拉一張犁,似牛耕田般的拉著前進。

可憐這些年輕軍官們,從未作過苦力,怎能受得了?但在那受逼的環境中,受不了也得受,拉不動也得拉,否則你不拉著前進,給你戴上思想有問題的帽子,那你的下場如何,就不得而知了。常見有些受不了的人暈倒,又無藥醫,除了待你休息片刻,別無良方了,本人還能忍受,在這日出而作,日入而息中。尤其在6至9月天氣,炎日下工作,不僅汗出全身濕透,且水也不准盡興的喝。晚上回駐地想洗澡,那就更難了,根本缺水;附近有口水塘,要再挖很深,待一夜積點泥沙水,大家用塊破布浸濕洗個泥水臉,可說愈洗愈髒,且洗後更難受,因有鹽質,所以數日都不洗臉沐浴,實在難過,人形如鬼了。晚間睡覺,既無床舖蓆被,又無蚊帳,就是佔用民間的居屋,很小很矮的一間,住上十餘人,蚊蟲咬,不要緊,祇是癢或傳染病,蠍子咬就要奪命了,真正可怕。本人比別人好,有件寶棉大衣作為蓋的棉被,日久不離身,雖味臭難聞,大家如此,倒覺清香。

最令人可恨可憎的,是共黨的領導講話,學淺見疏,怎能說得出大道理?左一句毛主席好,右一句也是毛主席好,甚至於毛主席就勝過他的親爸爸;要不就是一遍罵聲,國民黨不好,蔣宋孔陳的四大家族,如何刮民財,所有害國害民的罪過,無不加諸在國民黨和四大家的身上。如果在開飯時,也要叫毛主席好,本人從不叫,祇是嘴巴動一下,如不動一下作個假動作,怕別人想立功,思想前進,提出檢舉,那就慘了。天天吃大蔥,毫無油味,要是白饅頭,就勝打牙祭。多半是吃窩窩頭,如果是小米及豆類磨粉製的,還好吃,如果是粗高梁製的,那比較難嚥。有些人沒有辦法吃不下,常是整天挨餓,但本人不管如何的粗食,均能適應,要感謝父母給了本人一個健康的胃口,不擇食物,均能吃飽。談到服裝,從來未換過,就是折磨要過非人的生活。

經過了將近六個月,約10月間,共黨仍想押這些被俘的軍官去東北,復加利用,但國民政府洞察共軍的陰謀,迫使共軍謀不能得逞。到了10月氣候進入冬季,共軍無法供給衣食,祇得改變政策,將這些軍官釋放,並送至濟南附近;經過了即墨縣,所見到的人們,均愁眉苦臉,並在與平民接近談話中,得知他們都恨國軍為何要打敗仗呢?

注解

[1] (編注)〈武裝叛國(一四一)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-090300-00164-070。

[2] (編注)此處泰安戰役,應是民國36年泰蒙戰役一部分。此年3月國軍對山東重點進攻,4月沿臨沂、泰安一縣向新泰、蒙陰地區進攻,共軍決定發起泰蒙戰役。參見〈縣大隊配合華野部隊,第三次解放甯陽縣城〉、〈「耍龍燈」式的泰蒙戰役〉。

[3] (編注)〈武裝叛國(一四一)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-090300-00164-079。

[4] (編注)(1)楊文瑔肖像出自陳予歡,《黃埔軍校第二期生全記錄》(新北:思行文化,2017),頁395。

(2)余錦源肖像出自〈余錦源〉,《軍事委員會委員長侍從室》系列五,國史館藏,數位典藏號:129-050000-3053,人事調查表。

(3)1947年5月23日,薛岳呈蔣中正參謀總長陳誠核轉軍職任免表,當中即有因「有原任師長楊文瑔作戰失蹤」而調余錦源為整72師師長的決定。參見〈一般資料—呈表彙集 (一一一)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-080200-00538-135。

[5] 實為陳毅、粟裕華東野戰軍第1、3、10縱隊,約八萬多人。

[6] (編注)此處「新5軍」即民國32年1月至36年9月由邱清泉擔任軍長的第5軍,此時是整編第5師。第5軍在抗戰時期曾屬於中國遠征軍,參與過滇西緬北戰役。

[7] (編注)(1)栗裕、陳毅等五人的合影,攝於民國37年12月徐蚌會戰中共軍的蔡窪會議。

(2)華東野戰軍簡稱華野,陳毅任司令員兼政治委員,栗裕任副司令員,故又稱陳栗大軍;1949年2月改稱第三野戰軍,簡稱為三野。

(3)中原野戰軍簡稱中野,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員,故又稱劉鄧大軍;1949年2月改稱第二野戰軍,簡稱二野。

![圖一 民國36年4月,隸屬於整72師34旅的彭濟濤,與部隊駐守在泰安。24日上午,師長楊文瑔電蔣中正,圍攻的共軍共有五個縱隊約五萬餘人,且有不斷增兵趨勢。他判斷對方主力已集中附近,請求速速增援以肅清匪亂。(來源:國史館)[1]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/002-090300-00164-070-001a.jpg)