編按

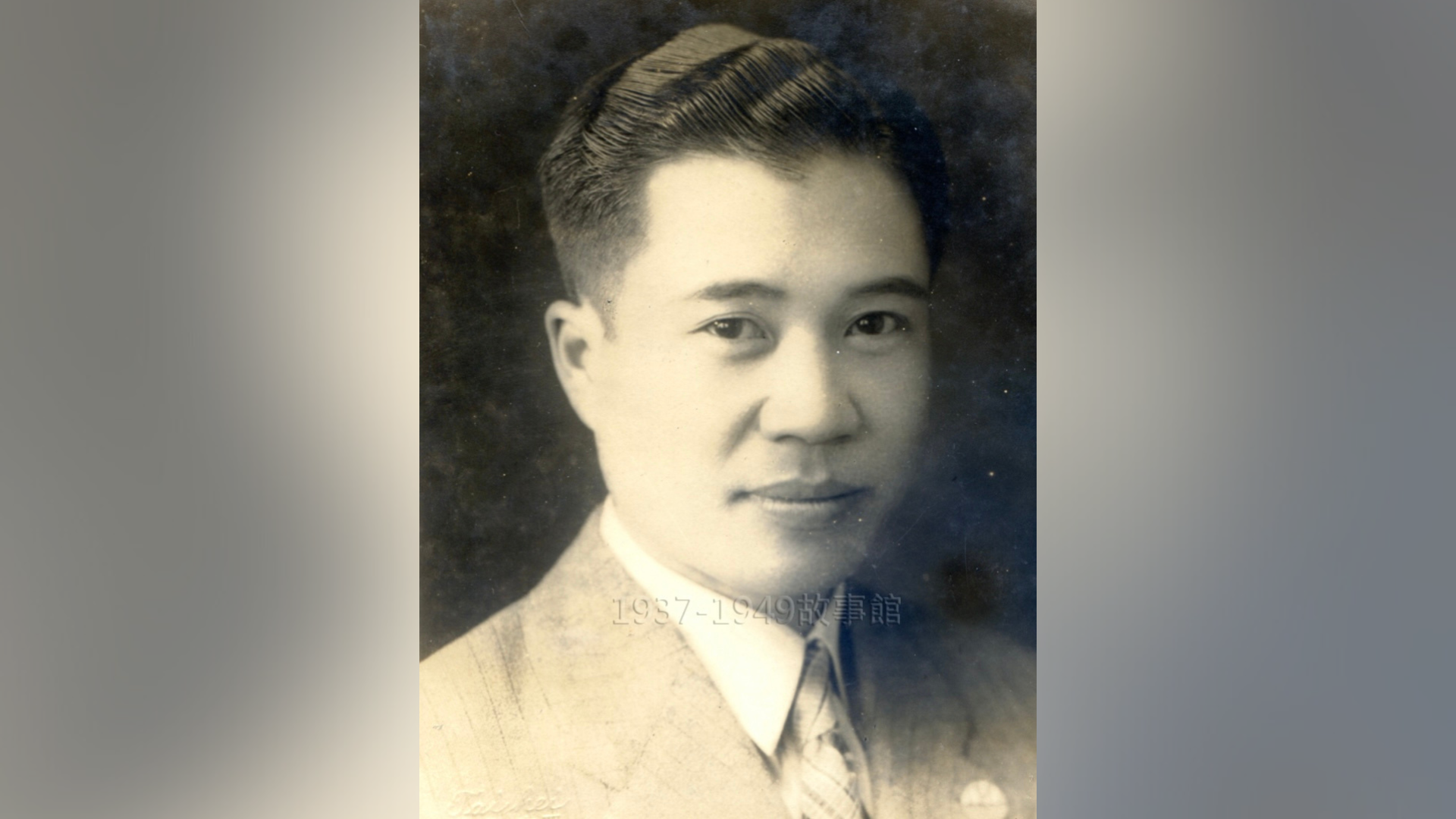

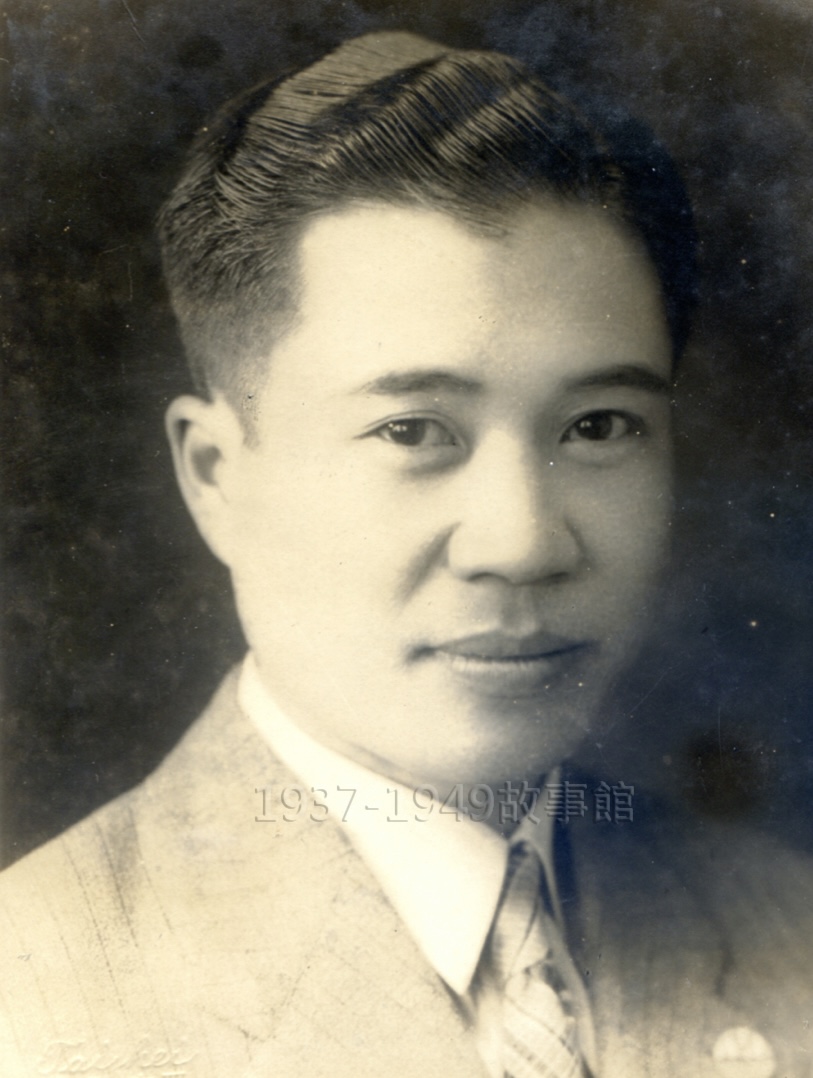

民國37年春天,大陸局勢已經逆轉,國軍一名陸軍中校溫慶衿接到命令,匆忙由基隆趕到南京,轉赴情勢危急的華北戰場;[1]幾個月後在秦皇島,一輛國軍吉普車在行經一座橋的時候遭到共軍機槍掃射,前座的溫慶衿當場陣亡,時年32歲。

就如同數百萬在戰場上倒下的官兵,溫慶衿從陣亡的那一刻開始,就注定逐漸被世人淡忘。但是對於當年尚在襁褓中的,溫慶衿的女兒溫小平來說,父親的死卻是她心頭一個數十年都無法癒合的傷口。

在很多人心目中,「老兵」──無論他們曾經為哪一國、哪一黨上過戰場──即便在死亡的重重陰影中存活下來,都難謂「天選之人」。然而當年和他們一起投身戰場的軍人,還有更多更多是世人永遠不再有機會認識或瞭解的。他們成為傷亡數字的「之一」;沒有姓名、也沒有臉孔。他們當中有無數不過是十多歲的孩子,不會有後人替他們說話;但是有親人兒女的,又如何?

軍人遺眷在家庭支柱驟逝之後,究竟遭遇了什麼樣的人生際遇?本文作者溫小平在父親陣亡七十多年之後,寫了這篇短文,告訴我們,她和陌生又親近的父親終於和解了。而我,在同學後數十年,才醒覺當年調皮的笑容背後,有一個哀傷的故事。在我們身邊,有多少像溫小平這樣的遺眷?這些看似離我們非常遙遠、甚或已經被淡忘的事情,其實近在眼前。

如今溫小平的身分是作家:民國37年在南京出生,幼時住在基隆, 銘傳商專畢業後,任職新女性雜誌總編輯,退休後擔任佳音電台廣播節目主持人,同時展開寫作生涯。她的作品包括散文、小說、兒童文學、報導文學以及家庭親子系列,著書超過百本,獲獎無數。108年溫小平報考台東大學兒童文學研究所,111年取得碩士學位。112年主持PODCAST節目,分享世界各國童話。(汪琪)

文/溫小平撰寫,汪琪編版

圖/溫小平提供

看到那麼多站在世界舞台上的運動選手,獲獎後將榮耀歸給爸爸,我就好羨慕啊!我也想跟他們一樣,和爸爸彼此擁抱,卻只能想像。

沒見過爸爸的面

每次經過公園,看到爸爸和小朋友嬉戲玩耍的鏡頭,總是羨慕得不得了,爸爸抱著孩子舉高高,坐在膝頭親臉頰,喔!我卻連爸爸都沒見過。

爸爸是個軍人,中校營長,黃埔軍校畢業,矢志報效國家,所以接到命令,即從基隆到南京,輾轉奔赴前線天津,當時已懷孕待產的媽媽則住在南京。

在我出生後,爸爸原擬接媽媽和我去天津團聚,可是當時11月的天津降大雪,加上媽媽想家,於是爸爸要媽媽帶著我去基隆外公外婆家休養。不料,過沒多久,前線吃緊,媽媽匆忙帶著我離開南京回到基隆,隨即傳來父親在秦皇島為國捐軀的消息。

他為國捐軀,我呢?

此後多年,我們母女倆就在怨懟的情緒中度過,媽媽怪爸爸,明知危險,為何卻要去天津,害她20歲就守了寡;我怨爸爸,心裡根本沒有我,所以讓我成為無父的孩子。幼年時,被小朋友嘲笑沒有爸爸,是水溝裡撿來的小孩,大人則說我命太硬,所以剋死了爸爸,那時我真的恨透了爸爸,為什麼拋棄我,害我受到欺負。

最難受的是作文課,老師出了題目〈我的爸爸〉,我問老師,我沒見過爸爸,怎麼寫爸爸?老師要我用想像的,想像的爸爸沒有溫度,想像的爸爸只會讓我傷心難過。

心裡的缺憾

我甚至自暴自棄的想,只要有爸爸,爸爸打我、賣掉我,都沒關係,只要有爸爸,可是,即使這樣,爸爸也不可能回來。所以,我很喜歡在我的小說作品中,書寫主角和爸爸的感情多好多好,彌補我心裡的缺憾。

直到,有機會認識上帝,牧師告訴我,可以叫天父爸爸,就好像我有了天上的爸爸。我知道,這是上帝給我的彌補,可是,我多希望叫著叫著「爸爸」,爸爸真的會奇蹟似的出現,跟我團聚。

這種失而不得的悲憤,埋在我心裡成了一種苦毒,每到父親節就會跳出來騷擾我,所有的父親節活動對我都等於是一種凌遲。

他心中是有我的

可是,就那麼突然,不久前的一個晚上,看到很多人討論國家的問題,又看到奧運選手歸榮耀給爸爸,我就想,爸爸的榮耀是甚麼?他念了黃埔軍校不就是為了報效國家,國家有難,他怎麼可以拒絕任務,那是他的使命啊!

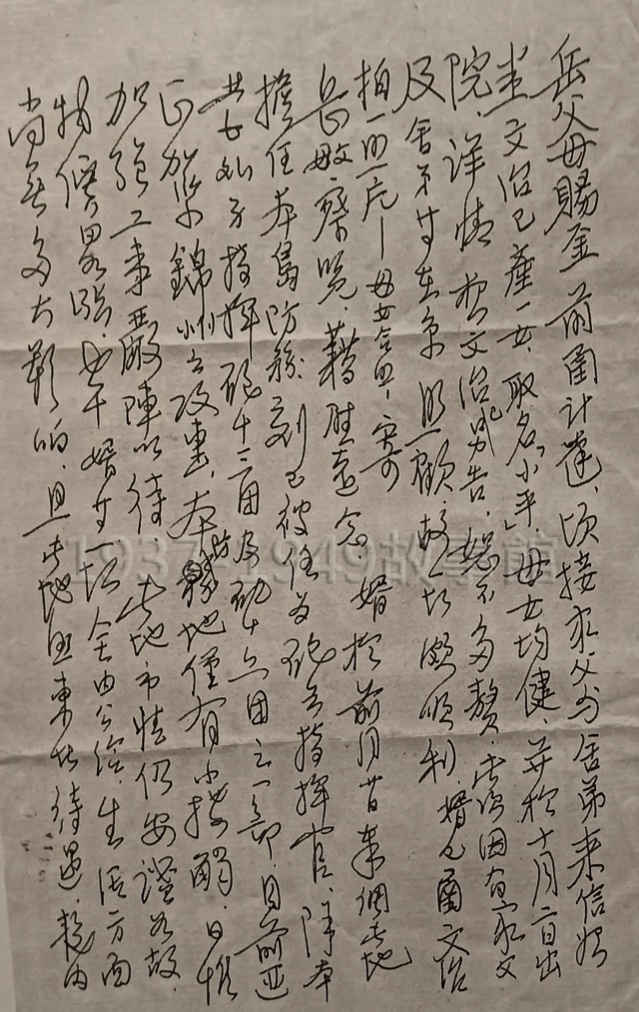

我突然懂了,懂得他當時的選擇。當我翻出他最後寫給外公婆的墨寶,告知他們為我取名「小平」,證明他心中是有我的,我為何還要執著他把國家放在妻女前面呢?我只能尊重他的選擇。

本文轉載自溫小平著〈我終於原諒爸爸了〉,《台灣醒報》2024/08/08刊登。

後記:溫小平關於爸爸的記憶

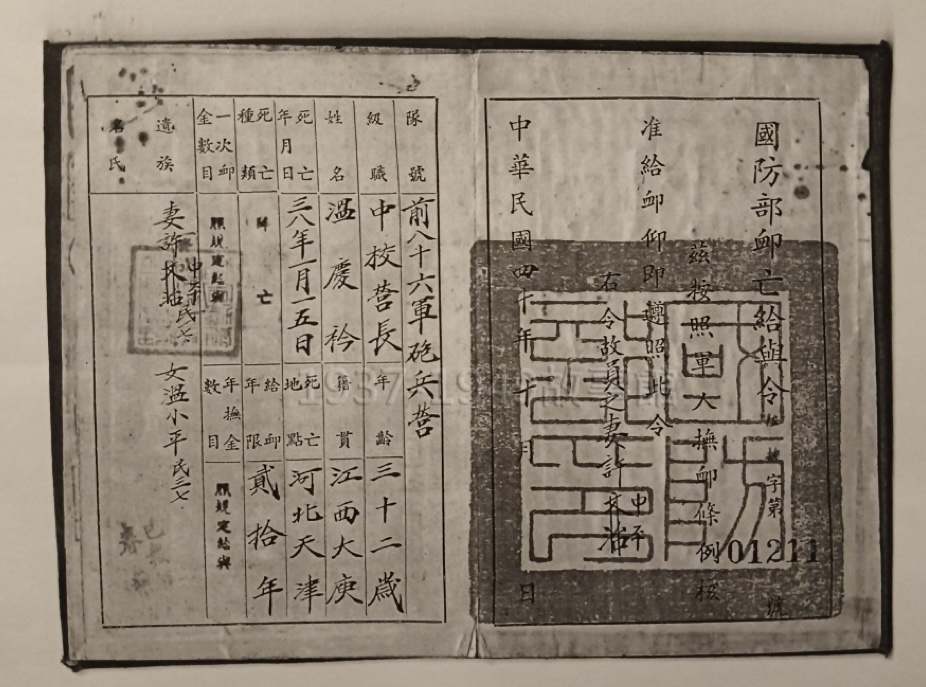

父親,溫慶衿,江西大庾人,民國6年生,民國38年1月15日去世;[3] 母親,許中平,[4] 江蘇無錫人,民國17年2月6日出生。

父母相識結婚

母親在民國35年隨父母來台,當時外公為基隆要塞司令部軍醫處主任,住在要塞司令部旁邊校官宿舍,基隆中正二路11號。[5]父親為基隆要塞司令部軍械處主任,住在中正二路13號校官宿舍。[6]

民國36年母親在台北女師讀書,借住基隆要塞司令部司令史宏熹家,史司令家舉辦舞會時,父親母親曾經見面,共舞一曲,事後並未交往。

接下來,要塞司令部軍需主任結婚,母親擔任女儐相,父親擔任男儐相,兩人再度見面,但仍未交往。

之後,母親坐骨神經傷痛住院治療,父親曾探望幾次,留下不錯印象,但並未真正約會。母親出院不久,父親向外公外婆表達,要娶母親之意,母親遵守父母之命,民國36年6月8日和父親訂婚,36年10月10日雙十節結婚,住在當時的中正二路13號校官宿舍。

婚後不久,父親於37年初回江西大庾老家一趟,返基隆未幾,表明要接受政府徵召去南京就任砲兵營營長一職。父親是黃埔軍校第14期學生,視保家衛國為第一責任;雖然當時在基隆的職位相形重要,生活也安定,據外公回憶,父親明知大陸時局險峻,依然同意接受命令前往就任。

父母由台灣赴大陸經過

民國37年初,母親喜獲懷孕消息。該年春天,父親赴南京就任,具傳統觀念的外婆認為「嫁雞隨雞」,囑咐當時有身孕的母親同往南京,兩人住在南京太平路廊後巷忠義坊的四合院。但不久父親單獨轉赴天津,於8月14日抵達天下第一關山海關9458衿字部隊,任砲兵營營長。[7]接著又在9月20日被調往秦皇島,原軍部改為86軍,[8]父親被任命為砲兵營指揮官,負責秦皇島防務,和砲兵13團及砲兵16團部分防務。[9]

父親去天津前,曾跟母親討論,若生女兒取名小平,若生男孩取名而勵。待產期間母親在南京由祖父、叔叔及勤務兵照料。民國37年9月26日我出生,取名小平。因為當時師部人員都帶家眷同住,因此母親產後,父親也計畫一旦天津火車通行,就派人接母親和我到秦皇島同住,可見當時局勢尚稱平穩。

但是稍後,父親寫信給基隆的外公婆,提到北方已經降雪;天氣太冷,不適合產婦及嬰兒休養,加上母親思念外公外婆,所以修書徵得他們同意,讓母親返台居住一兩個月,等父親的部隊開往天津或是交通恢復後,再電報通知母親去天津。

此時(11月)軍隊重新編制,父親的營部改為野砲營,火砲人員增多,父親在家書中表示生活安定,秦皇島也尚稱平靜。[10]但是就在母親準備離開南京時,情勢突然轉變,大約是11月中下旬,[11]父親一天之內連發四封電報,要母親立刻離開南京。當時下關城門已經關閉,陸空交通被封鎖,由在空軍任職的姨公緊急派軍機,將母親和我及姨婆(外婆的親妹妹)全家由南京送往上海,並在上海搭乘大江輪到高雄,轉搭火車到基隆投奔外公外婆。

38年1 月,母親接到政府通知,父親在秦皇島為國捐軀。當時父親等三人搭乘吉普車,父親坐在前座,過秦皇島的一座橋時遭敵軍機槍掃射,駕駛和我父親當場殞命,後座的軍需被俘,之後僥倖逃出,並說出事發經過。

學生時期,有回我去領取政府發放的撫恤金,巧遇當時在秦皇島附近作戰的軍官。他說親眼見到父親所屬部隊遭到共軍襲擊,因為父親所屬砲兵營是重兵,移防不易;在外圍的他們距離又比較遠,馳援不及,眼睜睜看著父親的部隊就此消亡,多少官兵在這一役中為國捐軀。

事後母親走訪父親師部師長的太太,彼此安慰,因為師長也同時為國捐軀了;這些軍眷的眼淚又有誰看到?

注解

[1] 編注:1948年11月,徐蚌會戰如火如荼,華北地區剿匪司令傅作義雖然派軍鎮守天津,但是已經放棄承德、保定、秦皇島及山海關等地。

[2] 母親原名許文治,見圖二撫卹令說明。

[3] 陣亡日期根據撫卹令記載,但根據文獻記載,國軍在兩個月前已經撤離秦皇島。

[4] 同註釋2。

[5] 後改編為中正路111號,目前劃歸為基隆古蹟,保存完好,開放參觀,留有我許多孩提記憶。

[6] 外公家隔壁,後改編為中正路113號,目前只剩梁柱基座,並隨之開放參觀。

[7] 參考父親37年8月29日寄自河北山海關9458衿字部隊家書。

[8] 86軍共轄26D、284D、293D三個師。

[9] 參考父親37年10月14日寄自秦皇島9458衿字部隊家書。

[10] 參考父親37年11月7日寄自秦皇島家書。

[11] 年代久遠,確切日期已經不可考。