文/徐學海口述,汪琪、張坤成採訪,張坤成整理、編版

圖/徐學海提供

我是海軍官校38年班畢業的,當年我們都是以14歲為標準的初中程度入校的;在官校唸七年,畢業後見習一年一共是八年,然後才授予少尉軍官。

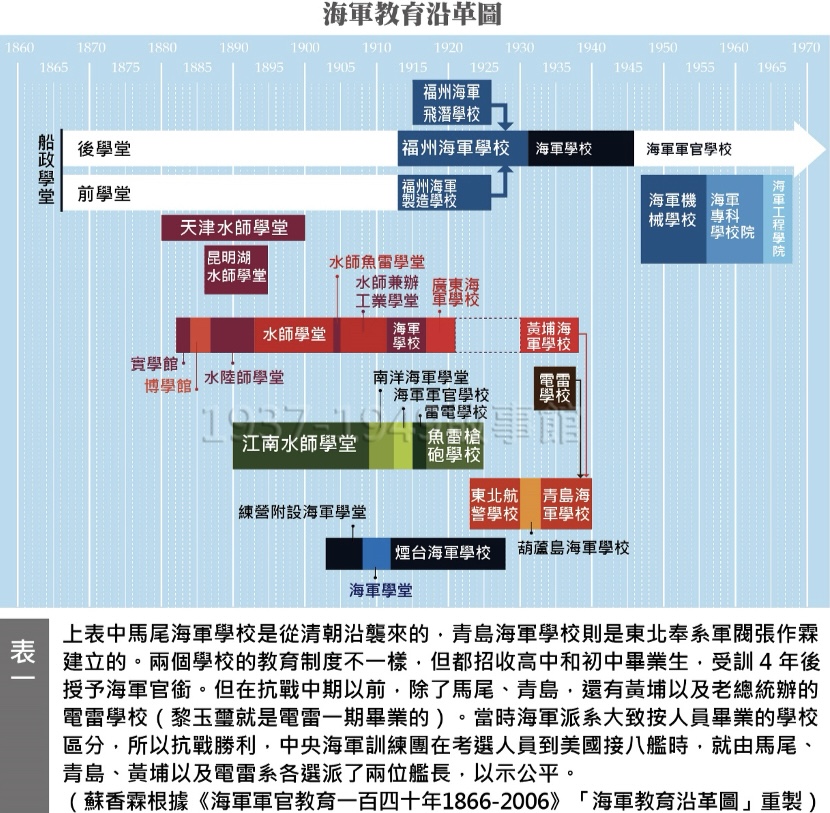

抗戰之前海軍有四個學校(見附表一及說明):馬尾、青島、黃埔以及電雷學校,事實上海軍學校可以說從來沒有統一過。1938年,抗戰初期青島海軍學校遷校到四川萬縣,黃埔以及電雷則歸併到青島海軍學校,馬尾海軍學校則遷到貴州的桐梓,我就是在桐梓入校的,所以當時海軍就兩個學校,一個是馬尾,一個是青島,馬尾海軍官校隸屬於海軍總司令部,青島海軍學校則屬於軍事委員會。抗戰期間青島海軍學校在各班畢業之後奉命停辦,至此海軍只剩馬尾海軍學校。

抗戰勝利之後,政府為接收美軍撥交我國的兩棲艦艇,就在青島成立中央海軍訓練團,而桂永清又在上海設立新的海軍軍官學校,原來的馬尾海軍學校還在重慶,我們這幾個年班同學被送上船見習,之後回到青島,在青島,馬尾海軍學校、上海海軍軍官學校以及中央海軍訓練團三個單位被合併為「海軍軍官學校」,1948年遷到廈門,1949年再遷到台灣左營,也就是現在的海軍軍官學校。

綽號「常缺德」的老師

我家在廣州,是一個普通家庭,抗戰時期,民國27年,我讀小學三年級時,日本飛機轟炸廣州,轟炸結束我和同班同學一起回家,途中經過同學的家,已經被炸掉了,父母也都被炸死了。我回家經過廣州的永漢公園,這時日本飛機又來用機槍掃射,幸好我沒被掃射到。

我是家中五個小孩的獨子,家父家母帶我到鄉下躲警報,當時我父親的一位世交住在廣州最北邊的坪石,也就是中山大學從廣州遷校後落腳的地方。那時候日本人還沒有打到這裡,我父親的世交要我們就住在坪石。於是我在這裡繼續讀小學,小學畢業之後到廣東和湖南交界的地方讀「湘南初中」,是一所私立學校,唸到初二時,覺得這個中學辦得並不理想,我如果老待在那裡沒有前途,所以就轉到曲江(也叫韶關)讀「志銳中學」,是張發奎將軍為紀念一位師長許志銳辦的,這所中學在曲江很有名,我就在那裡讀初三。

當時學校的課程有國文、英文、數學,常識,生物、化學、物理也都有。湖南人叫我們廣東人「廣仔」,因為他們讀書時年紀都比較大,而我們比較小。初中畢業時,有兩個軍事學校招生,一個是空軍幼校,一個是海軍學校,我本意是要去考空軍幼校,但我父母說什麼也不讓我去考,因為空軍太危險了。

當年在曲江報考海軍學校的有6千人,加上沒淪陷區域的人也來考,而總共只錄取20人。另外,由於香港和澳門僑生的程度和內地學生有落差,所以僑務委員會又辦了海外僑生考試。我因為曾經逃到澳門,所以有資格參加僑務委員會的僑生考試,不必和6千人競爭。僑生共錄取4位,後來又多錄取3位,廣東省一共錄取27位,再送到重慶總司令部複試。我們27人就搭火車從曲江到廣西柳州,再由廣東省的郵政專車送到重慶海軍總司令部參加複試。

當時從各省保送學生到重慶考試一共錄取104名學生,廣東省和福建省都是27人最多,其他學生則來自山東、湖北、重慶、湖南、廣西等各省。

民國32年4月16日在重慶,一位少尉隊長帶我們坐兩部大卡車到貴州桐梓,入伍後我們傻眼了,所有課本除了國文和政治教育之外全都是英文,一個初中生能搞定嗎?那段日子我們真的非常辛苦,老師都是英國留學回國的。

當時有一位老師姓常,我們這輩子都不會忘記,他寫在黑板的中英文字漂亮又流暢,沒有一個人比得了,我們就是他耳提面命訓練出來的。有一次月考「解析幾何」,他的命題全班沒有一個同學做得完,我們要求老師讓我們繼續做,老師說「再給十分鐘,十分鐘後我就不收了。」時間一到,老師立刻走出教室。我們發現事態嚴重,都跑出教室要交卷,老師拒收,下午公告全班零分,每人記小過。這位老師我們後來取個綽號叫「常缺德」,但我們都很感念常老師,因為他這樣整我們,讓我們把數學學得非常好。我們就是這樣子被逼啊、壓呀,才把課業唸得那麼透徹。

我們班共有69人而只有39人畢業,淘汰率多高啊!班上有一位同學,他比我們年輕一兩歲,進來的時候老考最末,後來他很用功也竄上來了,撤退來台後在左營當了艦長,因為發生了一點事故離開海軍,去報考清華大學的研究班唸核子工程,之後又到哈佛去攻讀核子工程博士,也得到博士學位。當年美軍顧問團考選軍官到美國受訓,我們班差不多全班的人都曾經考取過到美國受過訓,我很幸運兩度到美國受訓。

那時中國海軍不出海

抗戰的時候,中國海軍沒有船,僅有的兩三條船都是靠著碼頭,不管用的。海軍最主要的任務就是布雷,其次是守著岸上的砲臺。湖北長江沿岸,很多炮臺都是海軍的人員在守。日本船沿長江上來,砲臺就開砲打船,所以日本沒辦法隨江而上。布雷是海軍學要上的一門課,我們學怎樣去裝水雷,當年的水雷很原始也很簡單,裝好後往水裡一丟,水雷漂浮在水面,有船經過,一碰就炸了。

抗戰剛開始時,我們怕日本軍艦隨江而上,所以海軍把很多不可用、或是老舊的商船和軍艦沉在江陰,讓日本軍艦沒辦法進來。這些船不是被日軍炸沉的,是我們主動沉在江陰的;可用的船在江陰以北,但都被日本空軍炸沉了,正規的作戰艦大概十幾艘,也兩三個月就沒了。所以那時候當海軍,有沒有被派上船,命運可能就不一樣。

我講一個實在的故事,我們有一個前輩叫孟漢霖,他兩兄弟同班,都是馬尾航海第五屆畢業,弟弟畢業後被派到寧海軍艦,結果在民國27年就犧牲了。哥哥比他大一歲,沒有參加作戰,他活到102歲,在美國去世。兩人同班同時畢業,但兩兄弟兩樣情。

抗戰時在後方,海軍學校學生唸的都是基本課程。那個時候還沒有術科,最主要是學科;一直到民國37年在青島,以及38年在廈門才有海軍術科。學校不斷搬來搬去;但是搬校很方便:有「中」字號艦,隨時都可以搬走。

學校遷到青島以後,有兩艘中字號艦:「中訓號」和「中練號」。中字號艦是戰車登陸艦,這2條船是美國贈送、供學生見習的。[1]美國送的還有「八艦」,是「太康艦」、「太平艦」和6條「永」字號艦。英國當年答應送更多的船給我們,包含2條潛艇,後來沒送。「靈甫號」是租借給我們,後來也收回去了,只有重慶號是送的,後來我們「自沉」了。當時艦長是鄧兆祥先生,他當過我們學校的主任,我們很敬佩這位老師,船也帶得很好。我們把重慶號炸沉後,中共曾經把它浮起來,但是連蘇聯專家也沒有弄懂船上的炮火指揮系統,所以沒辦法恢復重慶號的性能,也就放棄了。

海軍的白色恐怖,真的很恐怖

抗戰勝利以後,學校搬到重慶準備復員,海軍也開始改組。當年海軍總司令是陳紹寬,他作了17年的海軍總司令,不是蔣介石的嫡系,民國35年抗戰勝利,老蔣總統於是改派陸軍黃埔一期的桂永清來當海軍代總司令。[2]

民國36年我們從重慶搬到南京的時候,住在學生總隊,桂永清來檢閱我們。我們剛從重慶來,都是抗戰時候的衣服,不是什麼好衣服。他看到我們就罵說,「你們這些娃娃還想當軍官啊,像什麼樣子」。他認為我們年紀輕,所以回去之後大家都把年齡都改大了一點。

年齡衣裝事小,海軍跟陸軍作風完全不一樣,卻是問題:海軍官兵的位階可能懸殊,但大家都在同一條船、同一個崗位,我指揮作戰的時候,小兵就在我旁邊,有可能會一起戰死。我們不分彼此,也不會一個命令一個動作,從來沒有這種作風,陸軍就不一樣。不單如此,桂永清還帶了大批陸軍,佔了海軍很高的職務。他在抗戰時擔任過「幹訓團」的教育長,抗戰時招收了很多高中畢業生,從事軍隊政戰工作,這些人後來也由桂永清帶到海軍來,他們和受海軍傳統訓練的軍官之間,關係搞得非常差;所以桂永清上任後,搞得海軍天下大亂。

陳萬邦:海軍白色恐怖的引爆點

就在海軍內部互信已經相當薄弱之際,又發生了永興艦事件。高我一班,有一位37年班的學長陳萬邦,在永興艦當航海官,他的思想左傾,南京淪陷後,他夥同六、七個人要艦長將永興艦從上海開到南京,艦長拒絕,陳萬邦就用手槍把艦長打死,要把船開到南京。那些不願意投共的官兵在船尾用機關槍掃射指揮台,陳萬邦眼看投共不成跳船,也被機關槍掃射死了。這件事情惹怒了桂永清,於是大開殺戒。

我們學校那個時候已經搬到廈門,桂永清要魏治民校長把37年班幾個隊長扣押,校長不同意,問他以什麼理由來扣這些人?他也不講理由,就要校長到上海去開會。我們的校長是海軍非常出色的將領,但是一到上海就被桂永清扣押,跟著我們學校幾個37年班的隊長就連人帶石頭一起被裝入麻袋,丟到海裡。37年班畢業的同學不論理由全部扣押,關在澎湖、再送到臺灣南投的反共先鋒營受訓。這些都沒有經過軍法審判,有幾個甚至直接槍斃。其他任何跟這一班同學有關係的軍官,全部被扣押。

這是民國38年初,有名的海軍白色恐怖事件。那時桂永清已經當了兩年多總司令。撤退來台後,因為蔣經國覺得桂永清的作為太過火,就派了趙龍文當海軍總政戰部主任。桂永清怎麼鬥得過蔣經國?後來就離開海軍當了參軍長。白色恐怖從民國37年開始到民國40年,總共延續了3、4年的時間。

親身經歷二二八差點喪命

我們這班海軍學校學生在貴州入學之後,先到重慶,之後到南京,這些地方都不靠海;我們是由南京到了上海之後,才第一次被安排上船見習。但一出海就有人暈船。大凡暈船,先吐吃的食物,吐完了就吐膽汁、吐完了再吐胃血。很多人想到暈船就不想幹,但是人都很絕,一到碼頭就忘掉了。

民國35年底我們上了中權軍艦,是一艘2000多噸的登陸艦。當時桂永清要巡視澎湖,我們這條船就從上海開到左營,再開到澎湖來當他的專艦。從吳淞口出海往臺灣海峽開的時候,適逢冬季東北季風,大家暈得死去活來。後來我們又從澎湖到左營、再到基隆。在基隆我們遇到了228事件.

遭遇過228的人現在可能差不多都死了,但是我還活著。當時船靠在基隆港的西六碼頭,吃完晚飯後我們要到中央電影院去看電影,小艇把我們送到岸邊的木排,因為碼頭很高,在小艇無法直接上岸,所以我們要先經過木排再上岸,上岸後幾個同學就往中央電影院走,看到很多臺灣人聚在店舖裡一起聽廣播,講臺語我們聽不懂。我們過去聽,他們就趕我們走。等我們看完電影要離開,在戲院門口已經有騷動了,很多人拿著木棒過來要打我們,但是他們不敢過來,因為我們這邊沿途有水兵護著。[3]一個屋簷下,有一個我們船上的兵倒在那裡,已經被打死了,我們叫水兵把那個兵抬走,一起衝出去,剛好基隆岸邊有個派出所,派出所的警察叫我們趕緊過去,把我們帶到二樓躲起來。這時候還偶而會聽到有槍聲。

船上瞭解狀況以後,就由理事官帶著人、拿著衝鋒槍,開小艇過來把我們接回船上,船也開始警戒。這時候基隆要塞[4]派人來我們船上求救,要求支援要塞100人,但我們船上總共也只有100人,所以不能支援。我們學生都被派到碼頭上去守衛,船上的機關炮都打開來,要攻擊我們就開砲,所以對方不敢過來。

我經歷過228,很幸運有水兵的保護,才沒有被打,但是我們船上有個水兵是福建人,被打死了。那個時候一些臺灣人看到外省人就要打,尤其是軍人,不過他們那時候的確沒有很多槍,都是用木棒木棍。我們艦長是中校,他當天剛好到臺北辦事處,軍車送他回來的路上,在南港被人攔住,拉他下來用棍子打,帽子、衣服都打破了,很狼狽地回到船上,還好沒被打死。這是我親身經歷的228事件,那一天就是2月28晚上在基隆西6碼頭,後來我們在碼頭停了大概2個禮拜才離開。

「當年國民黨不敗,沒有天理」

那時候海軍很亂,我們停基隆港的時候,港務局的倉庫有很多砂糖沒有人管,我們士兵奉命搬了一大堆砂糖上船。艦長接到命令要開到上海,他卻先開到寧波,把那些糖拿去賣了再去上海。糖賣了,錢分給船上官兵,每人3萬塊法幣。那個時候我們學生還很純潔,認為賣糖的錢不能要,於是就買了一批書捐給船上的圖書館,但是船上其他的人還是有分錢。

另外有一次,抗戰剛勝利,我們從桐梓搬到重慶,經過松坎,兩部卡車壞了,我們走不了,這個時候從昆明開來一個輜汽營的吉普車。這個營有70多輛吉普車,都是美軍支援的。他們要開到重慶,經過松坎也停了下來。開這些車子的是青年軍,我們都住在旅館裡。這些青年軍不但賭錢,而且帶了一批妓女,一邊賭一邊嫖,他們有幾輛大卡車裝的都是汽油,他們要錢就把汽油拿去賣。這些青年軍一點風紀都沒有,是我親眼目睹的。

後來三軍軍紀都很差;走私、趁亂掠取物資、吃空缺,毫無紀律可言,所以有人說當年「國民黨不失敗,沒有天理」。以空缺來說,政府宣稱我們有500多萬軍隊。但陸海空軍都吃空缺,每一條軍艦也都吃空缺。據估計當年佔空缺的有200多萬,所以為什麼說「有500多萬軍隊,其實只有200多萬」,就是因為實際員額只有一半;而這個現象在抗戰時就有了。軍隊裡上下交征利,像我們把倉庫的糖拿到別處去賣,自己也一樣參與了。大家都要搞錢的時候哪會有士氣?這是我親眼目睹,很痛心的一件事。

擋不住的船海戰術

官校畢業後,我在民國38年11月21日被派到太平艦當見習官,39年4月太平艦被派參加海南島保衛戰,還有中字號以及其他幾條船都參與了這場戰役。共軍方面,林彪將砲裝在機帆船上,整個海面有成千上萬條中共的機帆船,我方的海軍指揮官是第三艦隊司令王恩華。戰役打得很慘烈,我們對機帆船掃射了一整夜,海面上漂浮很多死屍,但是機帆船是木造船、打不沉。共軍在臨高角登陸後,整個大部隊就過來了。我們打不過共軍,轉到八所港,開始撤退到台灣,我們的任務就是掩護薛岳的陸軍部隊撤退。共軍追著我們打,因為情況緊急,我們船又不夠多,有部隊又有軍眷,一條商船上不了多少人就出港出海了,很多人無法擠上船,都掉到海裡,我們是軍艦不能載人,那種情況看了實在可憐。

海南島戰役之後,我們的船開到珠江外面守了一陣子,然後到廈門掩護在廈門布雷的船,又過了一個多月才轉到台灣。在這一個多月的時間裡,我們一直都處在備戰的狀態、沒休息過。當時戰亂,船上補給不易,我們就在上甲板砲圍裡養了幾隻豬,過一陣子宰一隻豬,青菜則在珠江口附近買。

當年海軍船上以餿水養豬是很普通的事。在海南島靠港時,我們在造船廠搬了一批小電機,到了珠江以後,有香港人來買這批小電機,我們總共賣了三十多萬港幣。當時我還沒派職務、而且又是廣東人,艦長就叫我帶四個兵搖著小舢舨到香港長洲買一批港貨,但是回到珠江口時,我們的船已經離開了,只有一條俘虜來的小商船,船長向我招手,說「你艦長叫我招呼你」,我們就將港貨搬上小商船,佔了他半條船,再一起將船開回左營。

無水之苦誰人知

我經驗中真正的苦是1953年駐防大陳島──那才是苦啊!那時候我已經調到正安艦當副長(就是副艦長),這船是日本戰敗後賠償我們的。大陳島撤退前,我們在大陳駐防,那個時候制海權還在我們這邊,所以共軍的船不敢出來;白天他們的飛機來炸,我們就開出港到外海,因為共軍的飛機飛不遠,我們就躲開了。

到大陳一次駐防就是三個月,我們共去了兩次,都是在熱天。在大陳,雖然我們有靠岸,但是大陳的糧食都靠台灣運補,黃魚很貴,青菜又只能買到一點,事實上我們錢不多,也買不到什麼東西,天天就吃開水煮黃豆。

吃得不好還不算很苦,最苦的是沒有水。日本船的淡水儲水量不像美國船那麼大,取水也不用水龍頭、而是用抽的,一天每個人只發兩個漱口杯的水。不但如此,大熱天,白天船上的鋼板都是發燙的,因為美國船的鋼板有石棉隔熱,日本船卻沒有,我們24天沒洗澡,身體臭得要命。

日本船是不講究生活條件的;我們的苦,也不是一般人可以了解的。當年的兵真的是沒話說,都不會搗蛋或抱怨。

撤退到台灣後,我在海軍當過昆陽艦長、巡一艦隊艦隊長、航海學校校長、兵器學校校長、艦隊訓練司令部指揮官等職務,民國74年因為理念和郝柏村總長不和,就退役離開了海軍。

注解

[1] 其實所有的登陸艦都是美國政府送的。

[2] 桂永清是怎麼樣當上海軍總司令的呢?據了解,當年他在大陸陸軍作到軍長,在黃河作戰戰敗,老總統就把他調到英國當軍事代表團的武官,後來升任團長。這期間他接觸到被國府派到英國受訓的海軍軍官,其中有青島海軍學校畢業的、也有馬尾海軍學校畢業的。青島海軍學校的人遊說桂永清去統御海軍,其中之一的盧東閣並且寫了一個海軍建軍計畫給桂永清。他從英國回到大陸以後,把這個計劃拿給老總統看,表示他對海軍很有心得,於是老總統就派桂永清當海軍總司令。後來英國送給國府的「重慶號」接回大陸,盧東閣並一度當了見習艦長。

[3]當年海軍的水兵很厲害,每一個人都有一條鋼絲鞭圍在腰上,是水兵自己打造的,鋼絲鞭末端是鉛頭,用來打人,人是受不了的。當年海軍的水兵在上海也是一霸,在有名的舞廳跳舞,老闆不敢收錢。

[4]當時陸軍在基隆有一個要塞,長官是少將司令。