書名:《父子》

作者:傅月庵

出版社:早安財經

出版日期:2019年

出版地點:台北

文/晁成婷撰寫,李汋浮編版

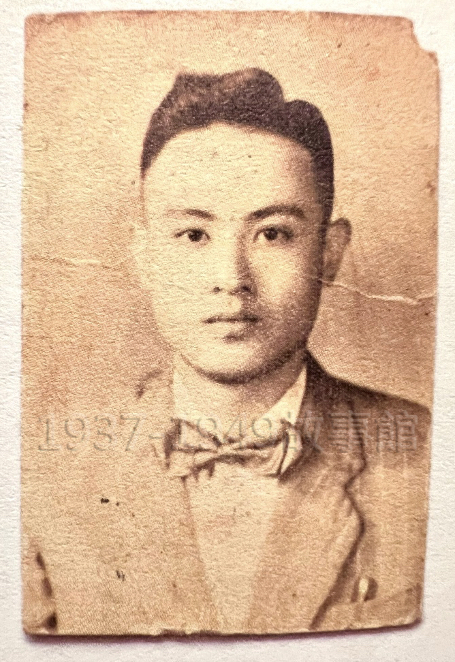

圖/傅月庵提供

知名作家傅月庵書寫甚勤,他的「蠹魚生涯」系列,從《生涯一蠹魚》開始、繼而《天上大風:生涯餓蠹魚筆記》、再而《一心惟爾:生涯散蠹魚筆記》,一路寫到《生涯似蠹魚筆記》,再加上《蠹魚頭的舊書店》,這位愛書人寫遍了「不是在書店,就是在往書店的路上」的書人書話。

從台北工專學生時期開始,傅月庵一頭栽入二手舊書的天地中,歷近半世紀,讀書、尋書、寫書、編書、辦古書拍賣,尤其他在網路興起之初開闢的遠流「博識網」,更是轟動書林,許多人至今猶津津回味,視為美好的書人年代,他卻輕描淡寫的說「我本來只是打家劫舍,沒想到搞出一個天下。」

傅月庵流轉於群書間,也讓群書流轉於人世間,他曾經從廢省後的中興新村省府圖書館發現淪為過期報廢品的《嘉興藏》殘本,[1]後來由台灣圖書館收藏;他曾經遇見一批日文書,「目測總有二、三千本」,「書口積麈都可寫字了」,「內容北至滿蒙,南到印度支那⋯⋯也就是所謂『大東亞共榮圈』的各種調查報告、產業分析、政經現況、⋯⋯大到分省調查⋯⋯小則一城一鎮一鄉一村⋯⋯巨細靡遺⋯⋯生平僅見,⋯⋯無所不用其極的調查掌握⋯⋯」令傅月庵不免驚心「小時候常聽到『日寇謀我日亟』字眼,這次總算親眼見識了。」[2]這批書後來由清華大學收入。

不過,傅月庵說,近年來已較少在往書店的路上了,他把心力放在另一件作品上:兒子。

2024年7月傅月庵接受專訪,[6]談及他的書寫,許多地方都提到傅父,如:《父子》一書的〈父親—彼岸過迄〉、《一心惟爾》一書的〈父輩之名〉,甚至臉書。傅月庵「時常想念我那一逝不再回來的父親」[4],在podcast《傅月庵與書》上、下集訪談中,他也嘆道「爸爸的時代回不來了」[6]。

《父子》一書中傅月庵代父發聲,[7]透過〈父親—彼岸過迄〉這篇長文,詳記父親戰前戰後的跌宕際遇,從而使我們了解何以「爸爸的時代回不來了」。

傅父二戰末期曾是少年工,「隨著在台灣招收的八千多名國小高等科畢業生、中學生,到日本神奈川高座海軍工廠,製造『雷電機』。」1943年,17歲的他與家族三位表兄一同出發,「去時四人,歸來同行六人。」[7]

原來,父親的父親及大姐在1945年東京大轟炸中遭盟軍炸死。「父親歷劫歸來,胸前捧掛著二個白布包紥的靈骨匣,裡面無骨無灰,僅有泥土二把,代表屍骨無存的父姊身軀。」[7]

隨著日本戰敗投降將少年工遣送返台,傅父不願學習「國語」、認「國字」,陷在酗酒失意謀職困難的人生𥚃。在《傅月庵與書》訪談中,傅月庵回憶父親「成天不講話,常坐在廳下望向門外港邊,用日語喃喃自語:為什麼?!為什麼?!」[6]

傅父認同日本,戰後返台找不到歸屬,淪為中下階層勞苦生活,綁鋼筋、踩三輪車做青果社老闆的車夫、去製衣工廠作工、庶務跑腿、銷售冷氣、擺攤賣甜不辣,掙扎各種營生,傅月庵描述「與父親的感情極度疏離,回家看到他醉酒,一逕地漠視,甚或,鄙視。」有天「心血來潮竟想看看他,過去後,發現他趴在桌上睡覺」,他帶著慍意努力吃光父親「急忙挾弄一碗⋯⋯這麼難吃」的甜不辣,離開前,「幫他把髒碗都洗起來,4個。」想到自來愛面子,總像隻驕傲的公鷄的父親,竟落到這幅模樣,傅月庵「背過身,我眼眶濕了。」[7]

社會學家涂爾幹提出「社會事實」一說,主張社會事實先於個體生命存在,比個體生命更持久,並以外在的形式強制和作用於人們,塑造人們的意識。[8]若說社會高於個人,社會性先於個人出身,在《父子》及《一心惟爾》二書中,我們看到傅父因為認同失落而失意失敗的人生,似乎也回應了這個觀點。

然而,曾經在成長過程中不理解、不同情、不能仰望父親,直到傅月庵有了兒子小寶,作為父親的兒子與兒子的父親,「有了這一血脈,⋯⋯我們家族所有已過世了的『父親』都回來了,我們正一起守護著你」,傅月庵更進一步想像,等到有一天兒子也當爸爸了,屆時,「血脈自會解碼,⋯⋯彼時無論我何在,也自將應召回來與你一起守護下一代。」[4]

傅父在認同上的失落,是否可以在下一代父子的身上找到新的意義或答案?《父子》或《一心惟爾》都沒寫到,我未敢猜測推論,倒是在《傅月庵與書》訪談中,傅月庵很用力地強調:「我是反對戰爭的」,根源應該來自父親。

還有,在〈父親〉文末,傅月庵寫到父親過世5年後,政治形勢逆轉,貪腐現形,父親「被日本人欺壓,被國民黨欺負,最終雖沒目睹,父親確然又被欺騙,且是他最相信、用生命相挺的『咱台灣囝仔』。這件事,那個坐在電視機前奮力搖旗嘶喊的中風老人身影,我一輩子不會忘記!」

這段結尾描述,隱約讓我覺得認同這件事在傅父或傅月庵身上似乎都未畫上句點,而小寶距離認同失落,則已經很遙遠了。

日暮鄉關何處是,傅月庵代父說愁。

注解

[1] 傅月庵,〈舊書之光〉,《一心惟爾》,頁350-353(台北:印刻出版,2015)。

[2] 傅月庵,〈煩惱〉,《一心惟爾》頁313─314,(台北:印刻出版,2015)。

[3]黃光芹專訪傅月庵談「父子」,《pop搶先爆》,2019/3/1。

[4] 傅月庵,〈血脈〉,《父子》,頁145-146(台北:早安財經文化,2019)

[5]傅月庵,〈代序竟當了父親〉,《父子》,頁16(台北:早安財經文化,2019)。

[6]民間史料數位平台1937-1949,podcast《傅月庵與書》上、下集,2024/7/31、2024/8/6。

[7] 傅月庵,〈父親—彼岸過迄〉,《父子》,頁153-193(台北:早安財經文化,2019)。

[8] 參見「維基百科」之「社會事實」一條。