作者:曹賜固、曹永洋

篇名:〈走過來時路〉

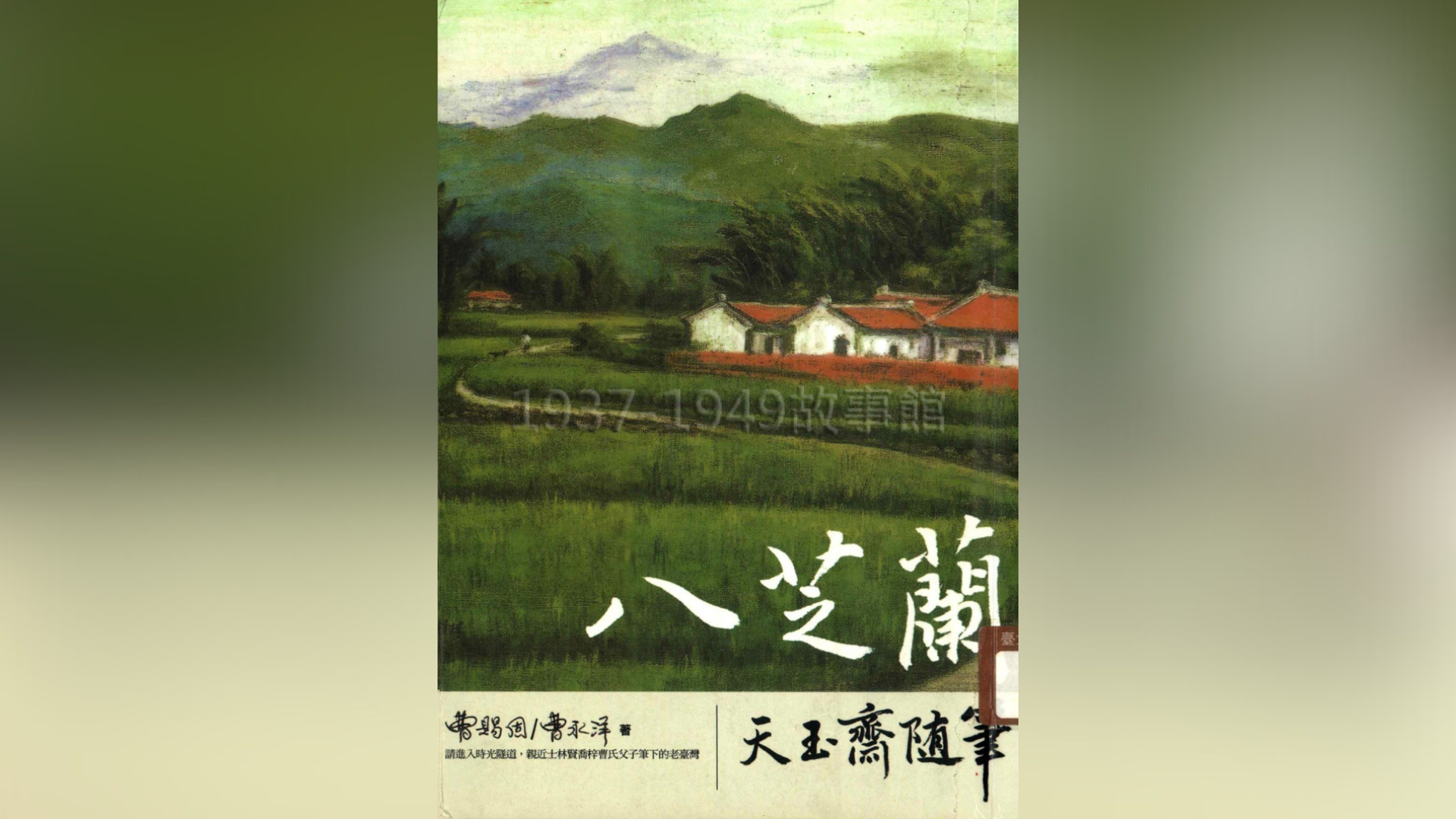

書名:《八芝蘭天玉齋隨筆》,頁55-63

出版社:草根出版事業有限公司

出版日期:2014年10月

編按

曹賜固醫生出生於民前九年,卒於1992年11月8日,高齡九十。

他出身於農家,小學六年保持著第一名的優異成績後,考進台北師範學校五年制本科部,後服務於台北市蓬萊女子公學校。在女子公學校的八個月裡,他做到了讓校長讚賞他、願意重用他的地步,他卻暗下赴日進修的決心,毅然決然地辭職、賠公款後赴日。在日本努力惡補師範學校裡疏忽的英、數後,他考上了盛岡的岩手醫專,成為了一名大夫。

曹賜固醫師畢業後返台,為故鄉服務。他先在「赤十字台灣支部醫院」(今臺北市立聯合醫院中興院區)內科擔任醫師,後在大西路84號開設「士林診所」。此時,台灣已經被捲入了日本的大東亞夢中,曹賜固醫生先後三次被徵召為南洋軍醫,但最終皆倖免於難。

光復後,曹賜固醫師擔任了一段時間的士林國小校醫。當時士林國小的衛生室沒有合格的醫護人員,只有一位女幹事充當護士,學生們若受傷或是腹痛、嘔吐等緊急狀況,全仰賴士林國小附近的士林診所。每學期的健康檢查和預防注射,全校的同學也都仰賴曹醫生的問診和注射。曹醫生在士林行醫時,也提供「往診」(醫師到病人家裡看病)的服務。如果病人發高燒或是不良於行,曹醫生會搭人力車(隨著時代演變,改成三輪車、計程車等),或甚至直接步行前往病人家中看病。碰到病情嚴重的病人,也會叮囑他儘快轉往大醫院就診,而不會給予病人錯誤的希望,耽誤治療的黃金時間。曹醫師的仁心良術嘉惠街坊,他也因而受到愛戴。

後來曹醫師被徵召為台北縣參議員,雖然這是政府指派的工作,但因為曹醫師知識淵博、頭腦靈活,儘管後來議員改民選,他也回去自己的老本行,還是會有議員來請教他,希望施政能夠符合民意、造福鄉里。

而這樣傳奇的地方人物,在他人生的尾聲,又是如何回憶、闡述自己的一生呢?在明知有終點,卻不知句點何時畫下的最後一段日子裡,他又是如何看待自己的生活呢?在這個系列,曹醫生提出了他的解答。(郭以涵)

文/曹賜固撰,郭以涵編輯

圖/郭以涵翻拍自《八芝蘭天玉齋隨筆》

人類的一切智慧包括在四個字裡——「等待」和「希望」。——大仲馬,《基度山恩仇記》

一九〇三年(民前九年)三月五日我出生於蘭雅(今日士林忠誠路一帶),當時士林還是使用原住民的語言「八芝蘭」這個美麗的地名。我們姓曹的宗族[1]便生活在那個十足臺灣鄉景的農家裡。那兒有潺潺的溪流、有綠野田疇、有果樹、有菜園、有熟悉的磚屋泥牆、茅草、水牛、各種各樣的犁具。稻穀場上、院子裡跑來跑去的雞群、番鴨、鵝⋯⋯,那曾是藍蔭鼎水彩筆下揮灑而出的田園鄉景,常常在我的記憶裡鮮明地浮現出來。

我生下來二歲三個月,慈母便辭世。有四年的時間,我跟祖父相依爲命。因爲父親、伯伯、叔叔都忙著農耕的工作,早餐由祖父以「糕仔」填腹,沒有其他副食品,後來我在發育上似乎比同年齡的孩童稍稍落後。六歲上,父親需要幫手,而續弦的繼母蘇美女士視我如己出,我便在這個純樸的農家日日成長。在芝山岩教過漢學的祖父曹公迪臣,有很好的漢學根柢,他不贊同我進公學校接受日文教育。別家的孩子上學的年紀(七歲~十二歲),我每天還過著和泥土、稻田廝混在一起的鄉野生活。那時我還得照管一條水牛,我常常帶牠在溪流裡泅泳、沐浴,我總是把牠的身子刷得光光潔潔的。我熟悉牠每一種習癖,和牠保有一種不必用言語詮釋的默契。

我進入「八芝蘭公學校」(今天的「士林國民小學」)接受教育時已經十二歲了。但是進小學前我曾在祖父辦的私塾裡混在成人學生多,小孩學生少的天地裡,半玩半讀的度過四年時光,因此比起其他同學,我有較紮實的漢學基礎。讀公學校時我的個子小小的,可是運動神經相當敏捷,賽跑、單槓我都不錯,倒立在地面行走也熟練自如。當時的學制,是一年三個學期。六年十八個學期中,我都保持第一名。畢業典禮得到的獎品是一個古雅、沉甸甸的赤銅文鎭,我迄今仍然珍藏使用。升上三年級的暑假前,我生了一場大病,在床榻上足足躺了四十天。這場熱病幾乎奪去我的生命。病後,頭髮有一段時間全部脫落,變成一個皮包骨的瘦鬼,父親由蘭雅揹著我走三、四十分鐘的路程到學校上課。過了十四天,我才有體力自己走路。三個月後光禿禿的腦袋瓜子開始長出了頭髮。畢業那年,「八芝蘭公學校」成爲歷史名詞,更名爲「士林公學校」——佳士如林的「士林」從此躍上臺灣的舞臺。

為習醫寧可賠錢

接著面臨的問題是升學。當時臺北一中(今日「建國中學」)全部只准日本人就讀,臺灣人無法投考。臺北二中(今日「成功中學」)尚未創立。小我三歲的弟弟賜寤比我幸運,他成爲臺北二中第一屆的學生。當時臺灣人繼續深造的唯一途徑是報考師範學校,在激烈的競爭下我考進五年制(從預科到本科)的師範學校。校址是光復後的臺北女師(現在愛國西路的市立臺北教育大學)——這種五年制的師範學校只辦了三屆就改制了。五年期間都住校,全部公費。每個月補助七元,扣除四元伙食費,可以省下三元做爲零用錢。畢業後,我在「臺北蓬萊女子公學校」教了八個月書。第一年第一學期,日本籍的校長分配給我一班四年級的女生班(全校當時四年級有三班,以「櫻」、「梅」、「桃」分別代表成績的優、中、劣。後來我終於清楚,我分到的是成績最差的劣等班。然而一學期下來,我以重疊、反覆演練的教學法,使實際上是劣等班的「桃組」,成績躍升到與中等的「梅組」無分上下。),第二學期校長就分給我五年級的「受驗組」,打算好好地重用我。可是第三學期課程尚未結束,我便以赴日本「就讀師範學院,終身奉獻教育」爲由提出辭呈(那時如果說出想去日本學醫,校長可能不准我離開教書工作)。當然,照規矩由家族籌措了二百二十元,賠償了五年師範學校的公款。[2]

二十四歲,我乘船往日本求學。初抵異國,我不知道自己要在這個國家待多久。語言不是問題,我們臺灣子弟講一口流利的東京腔,可是對於有志學醫的師範生,最大的問題毋寧是數學和英語這兩門學科。因爲當年的師範學校是要培植未來的小學師資,所以這兩門學科其實是裝飾門面而已。爲了彌補這項弱點,我進入名教補校,苦讀了四年,後來考進私立東京高等工業學校。同年入學就讀前我也報考岩手醫專,但是岩手醫專競爭十分劇烈,又未放榜,因此我以「學費未寄到」爲由,在東京高工繳了半年學費。結果上了兩個月的課,岩手醫專放榜錄取的通知來了,於是整理行裝前往東北(又稱奥羽),在盛岡岩手醫專展開四年的苦讀。

當時日本的醫學完全是德派的天下,啃讀德文和繁重的醫學課程,個中艱難非筆墨所能言喻。通過國家考試取得醫師資格時,我已經三十二歲了。我的求學生涯比一般的日本同學來得坎坷、曲折。晚年我讀史懷哲那本有名的自傳《我的生活和思想》(Out of My Life and Thought——日譯本由白水社印行,國內有協志工業社版和志文出版社新潮文庫兩種中譯本刊行),對史懷哲三十六歲時完成醫學課程,內心由衷感到欽佩。普通人讀完一個博士已經精疲力竭,史氏擁有四個博士學位,這樣的歐洲才子後來深入非洲密林,在蘭巴倫創立醫院,替非洲人服務療病,至死不渝!

在日本九年苦讀的歲月中,因爲父親生病和探望妻子家人,我曾有三次乘船回臺灣。當時船程(橫濱—基隆)需要三夜四天,而從盛岡到東京,乘火車又要花上六、七小時以上的時間。如今中正機場到橫濱只要二小時四十分的時間,實在不可同日而語。母校岩手醫專戰後改爲岩手醫科大學,全力拓展醫學院,一流的師資,設備完善的附屬醫院,使母校的聲譽已經與日本著名大學的醫學院並駕齊驅了。

士林診所開張

一九三五年回到臺灣,四月進入「赤十字社臺灣支部醫院」(今臺北市立中興醫院)擔任內科醫生,兩年後在士林開業行醫。「士林診所」[3]如今進入五十六個年頭,這個建築已快列入士林「古蹟」了。[4]

一九四五年(四十三歲)我曾被徵召爲軍醫,在當時馬偕醫院對面的臺北神學校(後來遷往草山嶺頭,改校名為臺灣神學院)接受爲期四十天的訓練。我志願的軍種是陸軍[5],朋友選擇空軍和海軍,派往南洋當軍醫的夥伴中有多人未能躲過戰爭的劫難,而我先後三次接到召集令要去高雄待命,都因爲縱貫鐵路被美軍飛機炸毀,船艦被擊沉,未能成行。一九四五年八月六日與九日,美國在廣島與長崎先後投下兩枚原子彈,蘇聯也加入戰爭,不久日本宣布無條件投降。淪入殖民地日人統治長達半個世紀的臺灣進入另一個歷史階段。

戰後,我曾被徵召擔任將近五年的臺北縣參議員[6]。三十多歲行醫後開始抽煙的我,五年的從政生涯裡,兩天有時要抽完五、六十根煙。茶傷胃,煙傷肺,當時我的體重只有四十六公斤。天命之年,我把煙戒掉,體重保持六十五公斤左右直到現在。五年的時光裡,開設的診所幾乎到了關門歇業的地步。臺北縣議會會址一開始在國立臺北商專濟南路附近,後來一場火災燒燬後,移往板橋。五年的參議員生涯,不但沒有薪水,而且車馬費還不夠前往板橋開會的餐費開銷。那樁不幸的「二二八事件」,不但是鏤骨銘心的歷史傷痕,也使我對政治徹底感到幻滅。求學時代如果不是祖父反對我攻讀法律[7],說不定我會參與實際的政治生涯,那麼我能否走上學醫的路而倖存下來就無法料定了。 晚年讀到柯喬治所著《被出賣的臺灣》,戰後那段風聲鶴唳的白色恐怖時代就會怵目驚心地躍現眼前。我曾在錄影帶看過一系列政治電影《紐倫堡大審》、《Z》、《失蹤》、《官方說法》、《我無罪》。這些影片早已驚心動魄地爲「政治」下了最銳利的腳註。在政治史上,除了林肯和甘地,我從未看過眞正無私的政治工作者。在實際的民族運動裡,他都站在第一線上,可是印度獨立的那一天,他以絕食、紡紗紀念這個節日。這兩位無私的政治家最後還是死在刺客手中。

一九六八年我的老伴賴彩女士[8]撒手塵寰,享年六十三歲,留下四男二女,一九八一年長女曹讓也病故。其他的兒女分別忙於他們各自選擇的行業。

我現在每天過著行醫、看書、固定散步的規律生活。有二十年的時光都是清晨開始走路去芝山岩,它成爲我每天的晨課。當然今天的士林已非昔日的帷幕,蘭雅那個田園農家早已不復存在,我的孫子們恐怕已無法了解歷經八芝蘭∕舊士林∕士林鎭∕士林區多重歷程變貌的故鄉了。

我曾在錄影帶觀賞過小津安二郎的電影《東京物語》、《彼岸》、《浮草》、《秋刀魚之味》這位終身未娶,只活了六十歲的電影藝術家,何以能把倫理、人性、親情、新舊時代遞嬗,刻畫得這般細膩、深刻,我心中只有感動和欽佩,在電影導演群中,柏格曼、維斯康堤和小津安二郎、黑澤明是我心中最崇拜的。談到小說,托爾斯泰、杜思妥也夫斯基、莫泊桑、契訶夫、夏目漱石、芥川龍之介是我特別鍾愛的,還有亨利·詹姆士那本《一位女士的畫像》(The Portrait of A Lady),我很希望喜歡用囈語、浪漫虛幻的辭藻歌頌愛情的作家們細讀這部小說。至於戰後的臺灣文學,我偏愛鄉土文學,事實上,文學本無國界、領域之分,也無所謂鄉土不鄉土,能夠打動讀者心弦的作品就是不朽的傑作!至於古典音樂,巴赫、莫札特、韓德爾、貝多芬是我的最愛,而醫學書籍,這是我的本行,我自始至終,都保持不斷吸收新知的閱讀習慣。

戰後四十五年間,我只去過日本、韓國、夏威夷遊歷。我在夏威夷看到日本偷襲珍珠港留下的歷史紀錄,想到二次世界大戰有無數傑出、寶貴的生命在烽火中喪生,回首前塵,眞有無限的感慨。戰後的日本,那次舊地重遊,印象特爲深刻。這個青年時代我來此求學的國家,從戰敗國躍升強國的毅力,給我很深的衝擊和悸動。我對於近十年來臺灣重大的改革與丕變感到憂喜參半。最令人痛心的是人格教育的失敗、道德淪落、人心敗壞,一味追逐物欲、榮名、財富的玩命遊戲,使人類完全從精神層次游離,這可能是我生於斯、長於斯、老於斯的美麗島最大的隱憂。

如今,我已經八十九歲了,我知道人生有得意、也有時運不濟的時候。無論處在驚濤駭浪的生死關鍵或者置身在平靜的家居生活中,我漸漸能體會王摩詰「行到水窮處,坐看雲起時」的生命意境。人生沒有僥倖,更不可能坐待收成。這是故鄉的農事過程從插秧的那一刻就帶給我的啟示。泥土翻鬆的時候,看起來是軟軟的、鬆弛的,但是泥土也可以變成鐵鑄一般堅實,大地從亙古以來便承受了一切的命運,也創造了命運。大地是超乎一切語言的生命之註,它詮釋了我們渡涉過的一切歷程,也爲我們揭開人生的奧祕。史懷哲在《自傳》的尾聲所寫的幾句話最得我心:「我用安靜和謙虛的心情,等待著未來的日子。這樣,如果有一天我必須放棄工作的時候,才不致於沒有內心的準備。我們不論是在工作的人或受苦的人,我們的責任是在保持我們的力量,把自己當作已經爭到那種不可瞭解的和平的人。」

士林是我魂夢之鄉。對我而言,這是地老天荒、生死不渝的聖地。大地默默,多少年來它承擔馱載了歷史無言的命運,卻不曾有任何嗟怨。凡是付出的,就不該有什麼悔恨。沉潛深厚的大地,保持了樸實敦厚的面目。人,赤裸裸而來,赤裸裸而去,我們每一個人是否都該有這樣一份領悟呢?我渴望自己永遠懷著感激、童稚的情懷,在人生的海邊,揀拾幾個美麗的貝殼,懷著善心和愛去關懷比我們更不幸的人。

我是抱著這樣的心情,等待迎接每一個嶄新的日子。

一九九一年一月十二日

注解

[1] (編注)曹厝。

[2] 我計畫遠赴日本深造,後來徵得父親、伯父們的同意,先向家族借用公款,籌措前往日本的學費,賠償了小學服務年資未了的公費。費盡艱難,終能得償宿願,負笈東瀛。(第40頁)

[3] (編注)曹賜固醫師開在大西路84號的診所就叫「士林診所」。

[4]曹賜固之子曹永洋在編輯訪談中講述了一段皇民化時期的小故事:「我的祖先在兩百八十年至兩百九十年前,來到台灣,他們在竹南登入,來台朝泉祖。所以我爸爸在皇民化改姓名時,就想要用「泉」字,因為日本有「泉」的姓。但是單名日本人不給通過,他就想,既然祖先是從中港登入,那改成姓「中川」吧。」

[5] 曹永洋在訪談中表示:他父親在選軍種前,有遇到一位日本軍人,遂問軍人說應該要選擇什麼軍種比較好。日本軍人勸他不要選空軍,因為空軍是第一個被送上戰場的,日本軍方直接用飛機把你人到南洋。第二個不要選海軍,報海軍的話就是用船。最好報陸軍,陸軍會是最後的,於是他就選了陸軍。當時日本快要敗戰的時候,他已經45歲,太老了,但是軍事訓練還是要在冬天泡冷水池,不管幾歲都要下去泡。

[6] (編注)民國35年4月15日成立台北縣參議會,直至民國39年10月解散。這五年前間,曹賜固醫師被台北縣政府指派為台北縣參議員。

[7] 到日本,曹賜固一度準備研讀法律課程(「祖父認為斷人生死,決人訴訟乃是最難的一門行業,不十分支持我走這一條路」),最後還是放棄了。(第40頁)

[8] 曹永洋在訪談中說:「我媽媽是童養媳。我爸爸去留學的時候,他的日本房東看我爸爸人很好,就說:『我兩個女兒,你隨便選一個』。我爸爸回他說:『我有三個小孩了』。那時候我的大哥、大姊、二姊都已經出生了。」