文/李立劭口述,陳淑美、羅國蓮採訪,羅國蓮整理、編輯

圖/李立劭提供

問:中華民國遠征軍最初是從雲南出發入緬作戰,《我那遙遠的呼喚》卻是從印度坐車的場景開始,接著依次是緬甸、日本、台灣,請問您如何發掘、規劃拍攝地點?可否說一說拍攝的過程?

答:我是透過各式各樣的人物或管道,去找尋想要拍攝的地點。《我那遙遠的呼喚》在印度的部分,主要涉及當年駐印軍在蘭姆伽的訓練營,以及公墓整修的事情,這部分是由陳慧興上校帶領我們前往。

就整部影片來看,印度所占分量不算太多,拍攝上卻很辛苦。先前我從來沒有去過印度,陳上校就說「我們去印度玩啊」,把愛玩的我「騙」去了印度。前兩天的路程一度讓我非常想要回家,因為從台灣花了十幾個小時飛到達新德里,還要轉機並且再坐十幾個小時的車到藍契市過夜,才能轉入蘭姆伽。好不容易到達蘭姆伽,七十多年前的盟軍基地已是管制區域,也不是說進就能進,幸好有當地華人的協助才能順利進入,他們還協助我們後續在加爾各答拍攝華僑見證者。

親身經歷過前往蘭姆伽這一段讓我很想回家的路程,我想到戰爭當年從軍的小夥子們坐飛機、坐車的時間,一定是現在的兩三倍,那我能不能用旅程的方式來拍攝?這部紀錄片也不是要講述中華民國遠征軍的完整歷史,主軸放在駐印遠征軍第二次入緬作戰這一塊,所以沒有採取中國所拍攝遠征軍影片的視角,即從雲南出發,要出國去打仗,而是選擇駐印軍的角度,從印度出發,再往緬甸,最後回到中華民國的領土。

緬甸是《我那遙遠的呼喚》的主場景,我們部分的路線和地點參考過中國方面的田調資訊,但這主要是在同古和仁安羌,他們也會刻意忽略日本紀念的相關地點。我們跑了緬甸很多次,透過當地華僑與遠征軍後裔的協助,對於遠征軍與日軍戰場遺跡、墳塚紀念碑的實際地點等掌握得更為清楚,甚至砲彈坑與機槍彈痕的建築體、日軍憲兵隊遺址、日軍軍官自戕殉國墓地、日人後代捐贈的佛寺等都包含在內。

密支那是緬甸二戰歷史遺跡最為豐富的地方,美、英、日、中無數戰士在此為各自的國家犧牲,也是駐印軍緬北大反攻決勝負的所在地,因此留下了三座遠征軍墓園。雖然軍墓在1960年代遭到緬甸軍政府搗毀,但透過後裔的指證,還原了當時現場,包含遠征軍老兵所創立的育成中學、孫立人將軍創辦的華夏學校、小白塔指揮部等等。

我們又從密支那郊區往雷多公路行進,追尋歷史足跡,深入緬甸北部獨立軍紛擾區域的猛拱及野人山山麓,踏查從加爾各答到緬北進雲南的油管路線,這些都是目前台灣影視團隊未達之處。

問:影片中陳慧興上校參觀的緬甸仰光日本墓園,是拍攝之初就決定要去的嗎?為什麼想帶國軍退役的上校去看日本墓園?

答:仰光的日本墓園我是透過管道才知道的,它是日本重要人物訪緬時會去參拜的墓園,裡面有二戰陣亡日軍的墳墓。拜託緬甸導遊帶我過去的時候,他一開始也找不到路;那一陣子因為有抗議事件,避免墓園被破壞,進去還要看護照。會去拍攝這個日本墓園,是因為中華民國遠征軍當年在緬甸的軍墓被毀壞殆盡了。現在所看到的遠征軍軍墓或紀念碑,都是被毀掉很久很久之後,大約是2000年以後,後人所蓋的,例如仁安羌大捷紀念碑,是劉放吾將軍的兒子劉偉民出資所建。雖然我們拍攝的遠征軍遺跡或建築,也不完全是當年的原貌,但至少它們的歷史比較長。

陳上校會在仰光日本墓園入鏡,是因為靈鷲山在緬甸舉辦大學營隊,我跟著去做記錄。準備要回台灣前,我趁一天下午沒事,就拉他去參觀墓園。這是陳上校第一次參觀日本墓園,本來以為他會沒興趣,甚至會不高興,先前的相處透露了他對日軍的態度,但他的參觀反應讓我非常感動。

陳上校自己是軍人,他的爸爸也是老兵,兩代積累下來的情感,他對「軍魂」特別有感,因為他認為不管怎麼樣,人死為大,就是要尊重為國家奉獻的人。這不僅是以軍人的立場來看待日軍墳墓,更有一種悲憫之心的宗教情懷。

由於意識形態給予的觀念,只要一提到「日軍」這個字眼,有的人就可能不高興。但是到了這樣的現場,會發現不管是參戰的哪一方,在某個程度上來說彼此其實是一樣的;有了這樣的覺悟,感受就會不一樣。這部紀錄片雖然是戰爭相關題材,卻是一部反戰的作品。

問:中華民國遠征軍是「抗日」題材,但影片的「另一位男主角」是一位日本年輕人,請問您為什麼會邀請他入鏡呢?影片中日本的部分也與一般想像不同,為什麼會如此呈現?

答:《我那遙遠的呼喚》另一位常出現的人物是日本留學生臼谷裕太郎。雖然他是年輕人,可是擁有一顆「老靈魂」,對這段歷史比較關注、比較熟悉。雖然他是日本人,可是在台灣讀書,也去過中國大陸,比較知道日本、台灣、中國三邊的關係,又具有東南亞的視野,可以比較客觀但又帶點自我意識的去看待這段歷史。片中臼谷唸了中國詩人穆旦描寫自己和第5軍從野人山撤退的〈森林之魅——祭胡康河上的白骨〉,以及日本海軍的愛國歌曲〈同期之櫻〉;我請他比較一下兩篇文本,他說這都是從人道主義的角度思考。在日本拍攝我原先沒有預想到會有這段內容,但發覺拍臼谷比拍語言不通的陌生日本人要好。

《我那遙遠的呼喚》剪入了一些其他二戰的紀錄片或歷史照片,包含日軍發動進攻、日軍葬身叢林的畫面,想要呈現雙方部隊都有很慘烈的生命付出,更重要的是日本人如何對待自己的先人與歷史。我們在日本全緬甸(戰友及後裔)會的幫助下,前往靖國神社和高野山,拍攝了祭祀畫面,是很安靜肅穆的儀式。在高野山還碰到擦拭墓碑的志工夫婦,他們並不是逝世者的家屬,卻到各處先人走過的地方去掃墓,我覺得很奇妙。

我們還拍了很多日本海交會的資料,海交會是日本海軍軍眷與後裔組成的聯誼會,日本從南到北都有類似的聯誼組織。他們為了緬懷先人,每年都會組團去海外掃墓。二戰末期台灣算是日軍南進的基地,很多日本人的父親、祖父在這個場域上就沒了,所以聯誼團體的成員會定期到台灣走訪相關地點、供奉靈位之地。我覺得日本人的聯誼組織好厲害,可以把大家團結起來做事,蓋紀念碑也好,出版書籍也好。台灣很少這種聯誼會,大江南北來回的都是各自行動,還蠻可惜的。日本聯誼團體也會去緬甸掃墓,我們也發現日本有人專門找尋流落在泰緬邊境的日軍,緬甸蒲甘還有供俸日軍戰歿者的紀念碑,有專人打掃得乾乾淨淨。

日本人重視自身歷史與先人這點讓我很感慨,希望透過影片能讓觀眾了解他們在這方面的態度值得學習。雖然日本人為二戰日軍陣亡者立紀念碑,他們的年輕一代也不一定會在乎、參觀,但至少他們做了。

問:影片有中共方面對待中華民國遠征軍遺跡的內容,請問這是一開始就規劃要去拍攝的嗎?他們知道現場有台灣的攝影團隊嗎?

答:《我那遙遠的呼喚》關於中共方面的內容,其中一段是在華僑興建的密支那中華民國遠征軍紀念碑。在某次田調完的三四個月後,得知當地華僑要舉辦紀念遠征軍的春祭活動,就再去了一趟密支那。這場活動我總共拍了三天,中共方面出席的是駐曼德勒的女性副總領事,密支那是她的轄區。華僑介紹我是台灣來的,她也說「你好你好」,我們只差沒有交換名片。現場還有很多人也在拍攝,參加活動的老兵團就有兩三個隨團攝影師,一直跟我搶畫面,場面非常混亂。

這場活動有個點讓我非常訝異,是中國大使館居然只派了四、五台休旅車的人員參加,如果是台商活動常常就不只五台車了。密支那的華僑就說:「你不曉得,我們這邊氣氛不一樣,不能跟同古(東吁)比啊!」密支那比較多白派華人,也就是比較親國民黨政府、親台灣的華人,他們平常做生意、看電影都是往雲南騰衝跑,可是談到歷史詮釋,會跟著台灣一塊走,他們很多子女也是在台灣讀書。我們訪問了一位密支那華僑,拍完後他說:「唉,我跟你講,我還是比較喜歡台灣。」聽到這句話我心裡滿安慰的,但也感到一絲悲哀──鏡頭前不敢講,放下麥克風才敢說,密支那華僑比較親台的情況,也不知道能維持多久?

另外一段內容是發生在緬甸同古(東吁),如果按照影片以駐印軍第二次入緬為主軸的時間序來說,同古戰役是發生在遠征軍第一次入緬,影片裡本來是不會出現同古這個地點的。但我們在同古田調時,發現1950年代華僑蓋的中華民國遠征軍紀念碑要被拆除,中共正在新建紀念碑和紀念館,一位華僑還拿出了施工圖給我看,我也想探討歷史詮釋學的議題,所以決定四個月後一定要來拍開幕活動。沒想到我得了心肌炎差點死掉,康復出院不到一個半月,就趕快出發去同古。

由於活動的主事者曾是我的採訪對象,所以這次的拍攝很順利。中間發生過一件有趣的小事:中國大使館的工作人員看到我戴著一頂灰色的釣魚帽在拍片,就說:「欸,小李,你怎麼給我戴這種東西?你一點政治覺悟都沒有!」他又跑來拍一拍我的肩膀說:「我知道日本的東西是很好,但明天你可千萬不要戴出來!」還好我在大陸唸書住過一段時間[3],知道什麼叫做「政治覺悟」:釣魚帽的造型很像是日軍的軍帽!

這場活動同樣讓我吃驚,現場居然沒有任何緬甸方面的官員,媒體都是公關公司找的。活動致詞者是中國駐緬大使洪亮,聽到他說「中國遠征軍到緬甸的目的是幫助緬甸獨立」,我驚訝得眼珠子都快掉出來了,他居然這樣子講?難道是我聽錯還是記錯了?趕快查了資料,遠征軍入緬的目的之一是為了支援英軍阻擋日軍對英屬緬甸的進攻,「幫助緬甸獨立」的說法與此可謂完全相反。而「觀察式」的紀錄片就是跟拍,對方如果講了拍攝者認為與歷史相違背的話語,就是觀察到了拍攝下來。

問:您提到「觀察式」的拍攝方法,面對中共與遠征軍有關的活動就是觀察並拍攝下來,但您自身對於中共的作為有什麼看法?

答:同古這座中共新建的紀念碑,上面使用繁體字,但刻畫中華民國遠征軍事蹟的浮雕,裡面的軍旗留白,沒有中華民國的國徽;另一面在紀念碑下方的小塊遠征軍浮雕,其構圖、元素則和天安門旁的人民英雄紀念碑極為相似。中共修建同古新紀念碑,又把原本的華僑所蓋很漂亮的紀念碑拆除,只留下一塊石碑放在園區裡,這是一個比較糟糕的做法。上述作為都可說是一種「歷史再造運動」吧,變成歷史詮釋權在他們那。

剛剛提到洪亮的致詞,由於活動現場的其他媒體沒有提出疑問,我考量這部紀錄片的觀眾也未必能判斷他說的有沒有問題,所以活動結束後,請臼谷做了一些分析。如果不去記錄、討論可疑之處,歷史就會這樣被講過去了。他認為中國不敢把浮雕上的軍旗畫清楚,致詞也不敢說得很清楚,就是擔心變成在凸顯國民黨軍隊的功績。

很多網友都說中共做這些是在搞大外宣,可是緬甸華僑說:有做總比沒有做好!我也感慨即便是政治化操作,但他們至少做了啊!而且能完全說他們不對嗎?如果用國際關係的觀點來看,中共是為了國家利益、政治利益,告訴國民他們做了這件事,所以在他們的立場來看沒有問題,只是對我們來說不可思議。但假設我們變成他們,會不會也做一樣的事情?歷史會被留下來,但要看看是誰在說歷史,若干年後會如何定義這段歷史。

我在《我那遙遠的呼喚》不僅僅是想批判中共的作為,其實也在批判我們自己不重視,才會被別人剝奪,不覺得這樣很可笑嗎?對於先人走過的地方,台灣的政府是不是都應該用歷史的角度去記錄?現在台灣一直籠罩著戰爭氛圍,常常說要保衛大台灣,增加國防意識,鼓勵共同對抗外侮,但是不尊重先人尤其是國軍,要怎麼鼓舞大家?容易讓年輕人覺得既然不受尊重,為什麼要從軍?如果打仗又是要為誰犧牲?假如有一個紀念碑,至少大家都可以看得到。只是這個碑怎麼設立很奧妙,要能夠是中性的,要能夠尊重它,不要變成政治化。

如果講得比較功利一點,如同眷村文化,這可是「文化財」。不過以眷村來說,它與本省很有關係,不能只做文創基地或賣場[4],研究需要做到極致深入。一般人常說軍眷有補助,都過得比台灣人好太多,其實那只是一部分,比較低階士兵的生活樣貌與高階是不同的。

注解

[1] (編注)中印公路還有列多公路、利多公路的稱呼;1943年至1945年所建部分為舊中印公路,即史迪威公路,起點在雲南昆明,至緬甸木姐一段與滇緬公路共線;公路出了雲南畹町後,即是緬甸境內,終點為印度雷多。

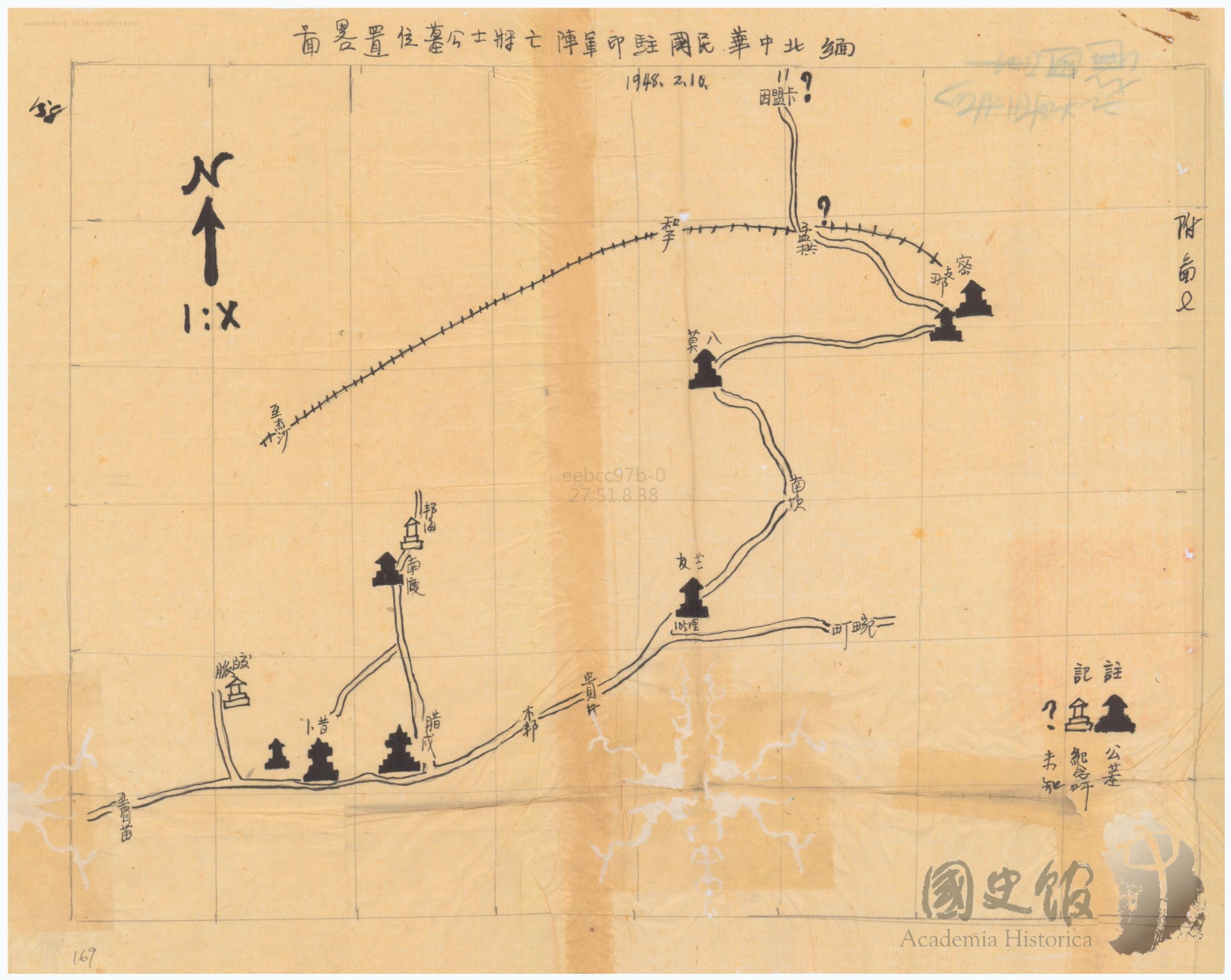

[2] (編注)〈緬甸國軍公墓(一)〉,《外交部》,國史館藏,數位典藏號:020-011103-0010,P.169。

[3] 我在北京電影學院求學而在北京住了比較長的時間,理解到社會主義和當時的台灣很不一樣。我的心態是體驗生活,深刻經歷過後,更感受到文化衝擊。現在大家常常是透過社群媒體來認識中國,沒有真正去過中國。我們必須區隔「中國人」和「中國政府」是不一樣的。中國有很多人是自由主義、自由思想的,只是苦於沒辦法表達、改變,無從選擇的他們很辛苦地活著。不過也有比較中間主義的人占了絕大多數,他們就是上面說什麼我就做什麼。所以如果你認識了不同層次的中國人,就會知道原來並不像我們想的那樣單一。

[4] 我在拍攝《記憶家園》時,思考過「家」的定義是什麼?我覺得對於老兵而言,比較是有「家人」才有「家」,沒有家人就必須要有「村」,家家戶戶都可以去吃飯、都像是自己的家,這種「家」的概念對於本省二三代比較難體會。而在拍攝《當飛機飛過》時,主角是一位娶了排灣族女子的東北老兵,我們和他們家生活了一陣子。我們的企劃是南部孩子,原本對外省人很陌生,也不了解眷村生活,但經過拍攝他終於了解什麼叫做「眷村生活」,這不是逛逛文創賣場、吃吃眷村菜餚就能體會的。