文/陳慧興口述,汪琪、羅國蓮採訪,羅國蓮整理、編輯

圖/陳慧興提供

相隔千里的陌生人,同時做著同樣的事

2013年我在駐印度代表處的任期結束,退役回到台灣,擔任靈鷲山心道法師的特別助理直到現在。之所以會和《我那遙遠的呼喚》的導演李立劭認識,便是因為他有與靈鷲山相關的拍攝工作。我的同事把我介紹給李導演,說師父的特助之前是駐印度的武官,我們一拍即合,就這樣聯繫起來。

我會和心道師父結緣,則是因為擔任軍協組組長時需要接待很多人。2012年的某天我接到電話,說台灣靈鷲山的心道法師要來印度,那時還想說:「這位法師是誰啊?」相識後發現,2011年我在印度協助整修蘭姆伽的遠征軍公墓時,法師正在雲南騰衝做了一場中國遠征軍的追思超薦法會。時空交錯下,彼此還不認識的我們,居然同時都在做一樣的事情。所以退役後我皈依了心道法師,進而成為特助,也持續關注遠征軍的相關事務。

2014年我跟著心道法師參與了協助緬甸遠征軍英靈迎回忠烈祠的事務。迎靈是一個儀式,以國家的身分,用超渡的方式,將英靈引到牌位上,再將牌位移至忠烈祠,讓英靈回到中華民國的國土,有所依歸。

由於當時台緬關係不佳,究竟該派誰去緬甸這麼敏感的地方超渡英靈,成為一個難題。當時的國防部副部長夏立言,認識本身就是滇緬孤軍的心道師父,他請了師父前往緬甸超渡英靈,最後才能順利完成這件事。我相信這些英靈是知道自己要被迎回的,超渡現場的感應力很強烈,只要一超渡風雨就會來。

在《我那遙遠的呼喚》之前,李立劭導演還有《滇緬游擊隊三部曲》的系列作品。我看到了這個系列作品後,建議導演去了解來龍去脈,了解滇緬游擊隊的前身、源頭是什麼,其中之一就是曾屬於中國遠征軍的第93師,可以拍攝一部遠征軍的紀錄片。

戰勝國的中華民國,為遠征軍做了什麼?

和李導演一起為《我那遙遠的呼喚》取材時,我們特別去看了參戰各國的軍人公墓。只要一個曾經是戰場、有軍人犧牲的地方,其他參戰國都會把來龍去脈交代得清清楚楚,墓碑上有每位陣亡者的姓名、墓誌銘,會舉辦國家級的緬懷、致敬活動,家屬也都來祭祀。例如距離仰光大約兩小時車程的某地,就有一座大英國協的軍墓,蓋得非常漂亮,但參觀時我們非常不忍心,這些亡者沒有一個超過30歲,都是年輕人哪!

即使是戰敗的德國、日本也非常重視陣亡將士,我們去日軍在緬甸的軍墓,看的時候也都是含著眼淚。日本到處在找遺骸「鎮魂」,甚至是戰象、戰馬也都有墳墓,這些都是一起作戰的同伴啊!日本首相訪問緬甸,首先是去祭拜陣亡將士,這就是日本人的精神。李導演甚至特別跑到日本的靖國神社,看看他們如何面對、處理這樣的事情。我對這也很好奇,「埋怨」導演去的時候怎麼沒帶我去?千方百計我也要去啊,想了解什麼叫做靖國神社,什麼叫做戰犯。每次日本首相去靖國神社祭拜就會引發爭議,但這有什麼可吵的呢?日本人對亞洲國家造成的痛苦確實不可磨滅,但就一個「軍人」的身分角度而言,這些日本軍人是效忠自己國家,何錯之有?他們應該得到一國元首去祭祀的尊榮,這就叫做「國魂」。國魂安在,國始興旺,就是這樣的概念。

別的戰勝國英國、美國都會為亡者蓋漂亮的墓園,還可以帶鮮花去祭祀,戰敗國日本也能以「國魂」、國家層級來看待這些亡者,那對比之下,戰勝國的我們又是怎樣做的呢?

有一次我看到CNN一個有點靈異的節目,在講述緬甸的傳奇事件。有一位婦女指著地上說:「這裡有好多死人骨頭啊!」然後記者去追查這件事,就把整個緬甸戰役的故事拉了出來。一位老兵和我說,當初這些同袍,被槍打中的時候,還沒感覺到痛,人就倒下來了;他們自己根本不知道發生什麼事,從此就躺在那兒了,也沒有人理他們。

當年在緬甸戰役中犧牲的至少有五萬人,到我們訪談的現在,還有三萬多具遺骸,躺在野人山[3]的荒野中。這些戰死的同袍,孫立人原本希望都能夠好好安葬,但條件不允許,只能隨便埋一埋,更何況撤退時根本來不及埋,所以只能立一個總紀念碑。最可憐的就是那些躺在主戰場上、無人聞問的遺骸,所以當地人隨便挖一挖就會挖到骨骸。又據說在雲南騰衝的軍墓到了下雨的晚上,人們還會聽到「殺──」的聲音。[4]

對比於其他國家,戰勝國的我們在戰後什麼事都沒有做,可以說是「刻意遺忘」啊!所以我和李導演說:「你絕對要替這些老兵爭一口氣!」而當人走到看到,或是被帶入畫面情境,那個感應就會不一樣,可能講一講、看一看就會落淚了。這也是我拜託李導演拍攝紀錄片的原因,讓觀眾透過圖像的紀錄,了解遠征軍老兵的故事,還給這些伯伯一個公道。

李導演每次都開玩笑說我「害了他」,《滇緬游擊隊三部曲》總共拍了八年,因為我,他拍《我那遙遠的呼喚》又投下四年。雖然拍攝期間很累很辛苦,也沒有太多經費,但我們做得心甘情願!

只要走上戰場的,通通都是英雄

前面說「日本軍人效忠國家何錯之有」,小時候我們接受的教育,就是要仇恨日本、打倒日本鬼子,這不能說是洗腦,而是各自表述,歷史就是看撰寫者是誰。但歷史總是一面鏡子,我們說「鑑古知今」,讀歷史才知道發生什麼事,才有現在的我們。

對於日本,小時候一直恨恨恨,等到長大慢慢懂事了,了解到我們國軍「與陣地共存亡」、「自戕以謝國人」,還有日軍「玉碎」的觀念,兩邊都是不怕死的肉搏,在我自己特種部隊的背景下,可以想像得到戰爭場面會有多可怕。相對在看到西方世界的很多名將,例如麥克阿瑟在被日軍趕出菲律賓時曾說:「I shall return。」如果從亞洲世界的角度,這可以說就是自己逃跑、背叛國家,居然還可以被當作是英雄?西方的先投降保命、留得青山在不怕沒柴燒,和東方的「劍在人在」、武士道精神、神風特攻隊,這兩方的觀念實在差太多了。我們可以再想想,西方戰場、西方軍隊常有俘虜、戰俘營,打不贏我就先投降,可是亞洲戰場沒有「俘虜」這個概念,想一想這背後是何等的愛國精神?[6]

即使到現在,以空軍來說,法國人對我們派去的空軍軍官都很敬重。在西方世界,飛機出狀況,飛行員可以先跳傘逃生保命,後續有什麼狀況再說。但在中華民國,飛行員會考慮先保飛機以保人民,飛機要是直接撞下去還得了?所以撐到最後一刻,要跳傘已經來不及,以致因公殉職。原本可以保住自己的命,但選擇犧牲自己也要顧全大局,這個信念一直影響到現在。

在討論迎回海外國軍後勤兵英靈時,有人認為他們沒到前線打仗,憑什麼進忠烈祠?又有人認為雲南反共義士來自大陸,對台灣有什麼貢獻,為什麼要迎到台灣來?但我的看法是,走上戰場的軍人很少是自願的,所以只要是走上戰場,不管是因為作戰還是訓練而離世、受傷,或是活下來的,又或是後勤的炊事兵、補給兵,通通都是英雄;就算是敵方的軍人,他們效忠國家、為國犧牲的精神,也都值得尊敬、值得表揚。很多人常批評杜聿明在對日作戰中是「莽夫」,我很不喜歡這樣的說法,他是為了國家,沒得選擇,我們不應該隨便評斷別人的功勞。而海外反共義士,例如越南富國島的英靈,他們效忠的是「中華民國」,戰爭造成他們離鄉背井、死在海外的悲慘命運,都是國家的英雄,一定要帶他們回來。

自己不重視,就不能怪對岸拿走

中共近幾年非常積極的想要參與遠征軍遺跡的修復維護,像是緬甸遠征軍遺跡的維護,中華民國沒有官方的身分可以前往,所以這部分變成是對岸有活動,台灣受邀過去參加。目前還在我們列管範圍內的遠征軍遺跡,最主要的就是印度蘭姆伽的軍墓,對岸想在那裡升五星旗,提議要把軍墓變成觀光景點,幸好我們堅定守住。但這就代表需要提供更多的經費、人力去維護,才能成氣候,否則久了不作為,旁人就有可乘之機。當中華民國宣稱這是我們的東西卻又不好好管理,那假設中華人民共和國說要捐10萬美金整修軍墓,保存歷史的同時又能繁榮地方,印度政府要不要接受中共的提議?Why not!就像飛虎隊、駝峰航線等抗戰歷史,是我們自己不做不重視,就不能怪中共出手。

對於對岸的積極作為,我認為有人爭、有人講,總比無人聞問好,所以我很在意與遠征軍有關的事務,特別是祭祀活動,一定要能像忠烈祠春秋兩祭的概念,必須經過國防部同意,由國防部長、三軍統帥帶人馬去祭祀,必須提升到國家的層次,這就是「國魂」的概念。

老兵不死,只是凋零;老兵不怕死,就怕被忘記!在我希望能為老兵發聲的待辦清單中,目前還有四件事:一是迎回越南富國島的反共英靈;二是在泰國蓋好泰北孤軍第3軍的義民廟;三是將陳納德將軍的銅像,從花蓮的隊史博物館,移到桃園的異域故事館。第四件事是繼續拍攝與飛虎隊、遠征軍有關的影片。這場戰事牽涉多國,如果中華民國拍了影片,除了我們自己要看,美國、英國、紐西蘭、印度、日本、中國大陸也都要看,有太多觀眾要看這個故事了。

在泰北的孤軍除了第5軍的正規軍,還有非黃埔、偏雜牌的第3軍,我的師父心道法師從軍時就是隸屬於第3軍。第5軍在美斯樂有義民廟,我們目前正在出錢出力,要在唐窩也為第3軍蓋一座義民廟。1949年以前,在印度與緬甸,是盟軍、遠征軍對日作戰的抗日堡壘;1949年以後,在泰北美斯樂、唐窩,以及越南富國島,是孤軍反攻大陸的反共堡壘。兩者呼應起來,呈現國軍一段轟轟烈烈在海外作戰的歷史。

現在的「二二八和平紀念公園」原名「新公園」,豎立紀念碑的位置,原本放置的是陳納德的銅像。1990年代公園更名時,銅像被台北市政府移到了松山機場航道下方的新生公園。由於擔心哪天陳納德銅像又要被移到其他地方,2006年軍方再將銅像移到花蓮佳山基地的401聯隊隊史博物館。如果未來能將陳納德的銅像移到桃園的異域故事館,進而設立遠征軍館,就更為圓滿了。中華民國在海外的將士們能有個著落,有個申訴的地方,能讓後人了解民國30年一直到38年海外將士的事跡。

如果沒有宗教的力量,我沒有信心能夠一直做下去;要促成、完成一件事,需要集各方的力量。蘭姆伽軍墓整修完畢時,曾有一位「很敏感」的華僑跑來和我說:「陳上校,謝謝你啊,完成了這件事。但是你還沒有做完,你後面還跟了好多啊!」聽完的當下我頭皮發麻,但現在回想還滿開心的。我在發願整修軍墓時,曾經拜見大寶法王,和他報告這件事,那時法王用英文回答我:「感恩惜福。」所以「感恩惜福」;我希望我是「對的人」,可以完成待辦清單的這些事。有信仰有力量,讓我產生動力,很努力的繼續做下去。

注解

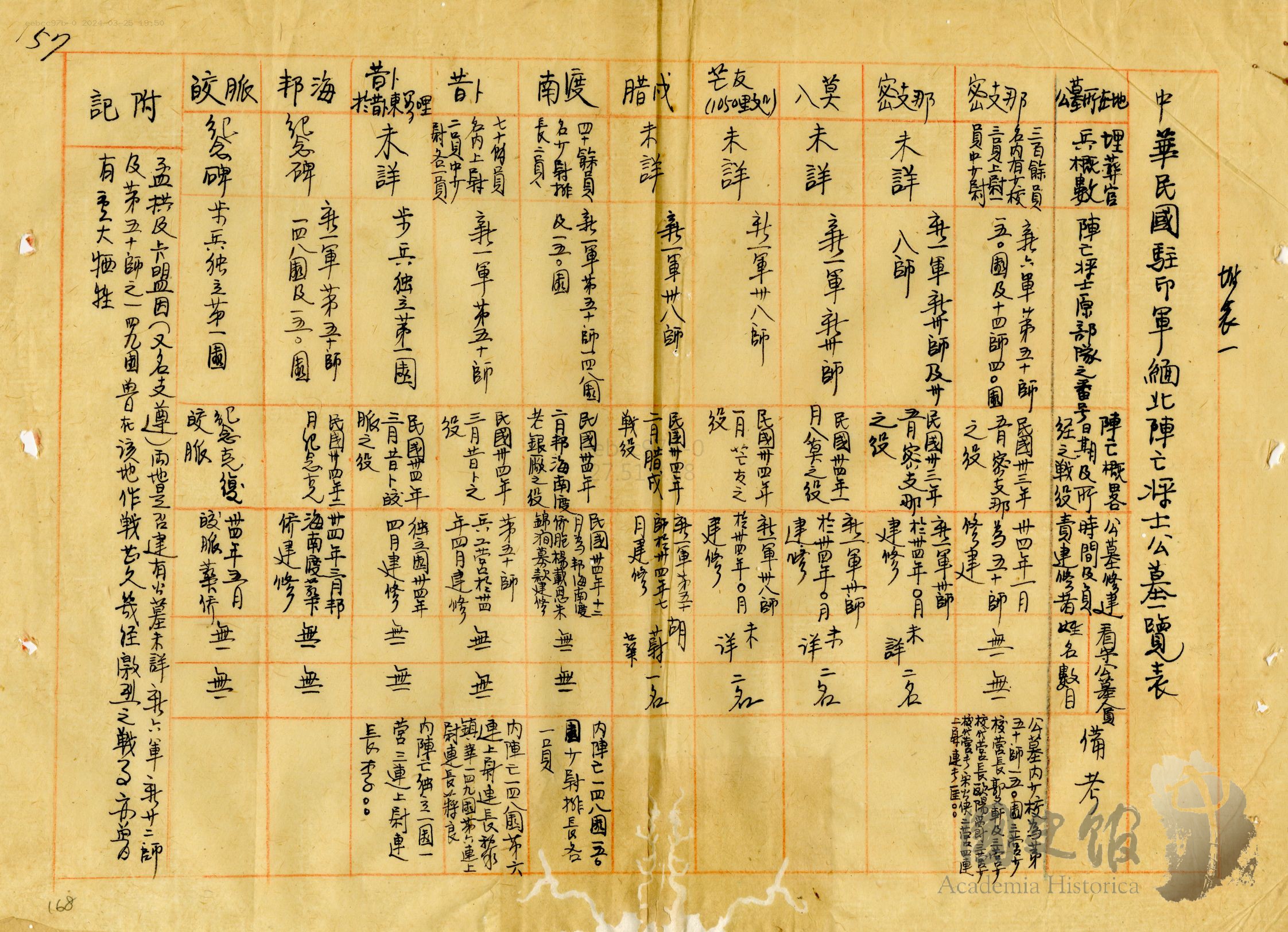

[1] (編注)〈緬甸國軍公墓(一)〉,《外交部》,國史館藏,數位典藏號:020-011103-0010,P.168。

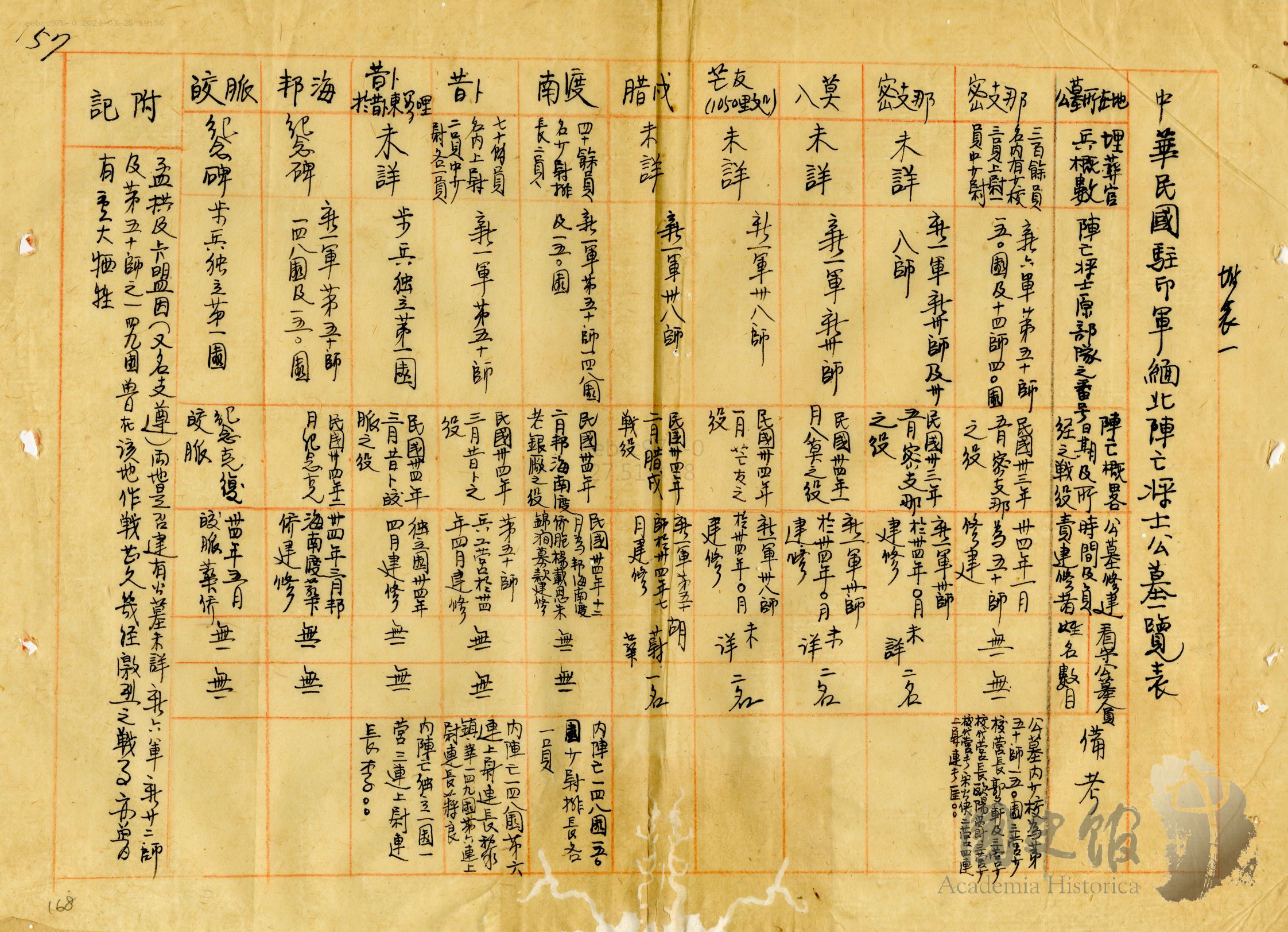

[2] (編注)(1)此圖根據陳慧興提供的組織圖重新繪製。

(2)93師在遠征軍時期隸屬於第6軍,抗戰結束後93師調回雲南,先改編為雲南警備第93旅,後又改編回93師,被納入余程萬的第26軍。參見《談天談地談歷史》2018年3月11日的貼文〈威震東南亞的93師〉(瀏覽日期20240327)。

(3)泰緬孤軍早期的主力來自於李彌率領的第8軍237師,及上述第26軍第93師。

(4)滇西遠征軍中,第8軍副軍長李彌、第93師師長呂國銓,在1951年分別擔任泰緬孤軍「雲南人民反共救國軍」時期的指揮官與副指揮官;第11集團軍總司令黃杰則在1949年後率第1兵團殘部撤退到越南富國島。

[3] 日本也有一個類似野人山的慘案,就是英帕爾之戰。日軍、英軍兩方正在膠著時,有一個日軍中將想要趕快邀功,就偷偷組了10萬大軍進攻,結果途中有一半人活活餓死,或被螞蝗、疾病弄死,這是日本最慘痛的一戰。

[4] 2021年退輔會馮世寬主委做了一件事讓我很感動。他到每個榮家的忠烈祠,和已故的榮民伯伯們講「任務終止」。這些英靈不知道外面的世界,還在執行命令,所以告訴他們不需要再勞累,可以安息了。想想平常誰會重視這些事情?這些無形的更需要關心。

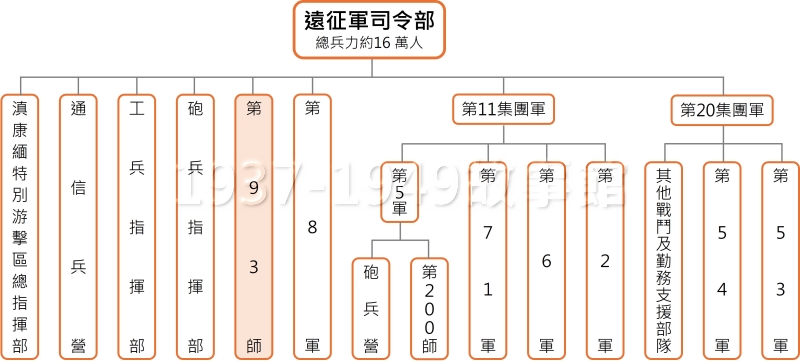

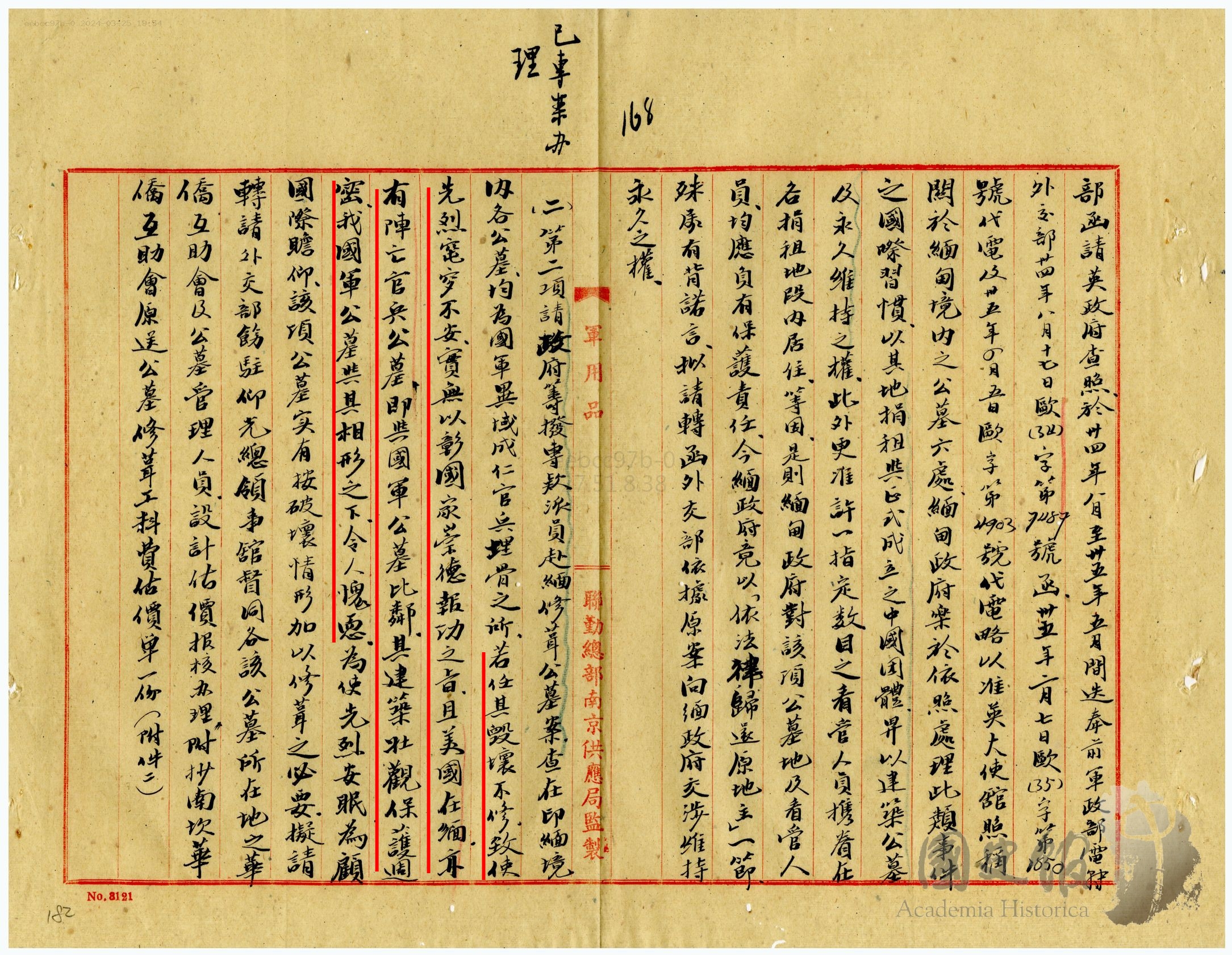

[5] (編注)〈緬甸國軍公墓(一)〉,《外交部》,國史館藏,數位典藏號:020-011103-0010,P.182。

[6] 這些戰爭故事都可以當作國軍的教材,但如果當作教材,也需要反思,我們的觀念是不是該與時俱進?該是「留得青山在」的「瓦全」,還是「一將功成萬骨枯」的「玉碎」?

[7] (編注)陳慧興說自己的父親是軍醫,一路打仗過來到台灣,但軍人和子女講話就是訓小孩那套,所以當父親和同袍伯伯聚在一起時,小孩子都躲得遠遠的,從來沒有認真聽大人們聊了什麼往事;自己也從來沒有問過父親任何事情,遺物也都不知道丟到哪去了。長大後陳慧興愈想愈覺得愧對亡父,遺憾沒有留下父親的故事。