文/鄭元慶

圖/鄭元慶

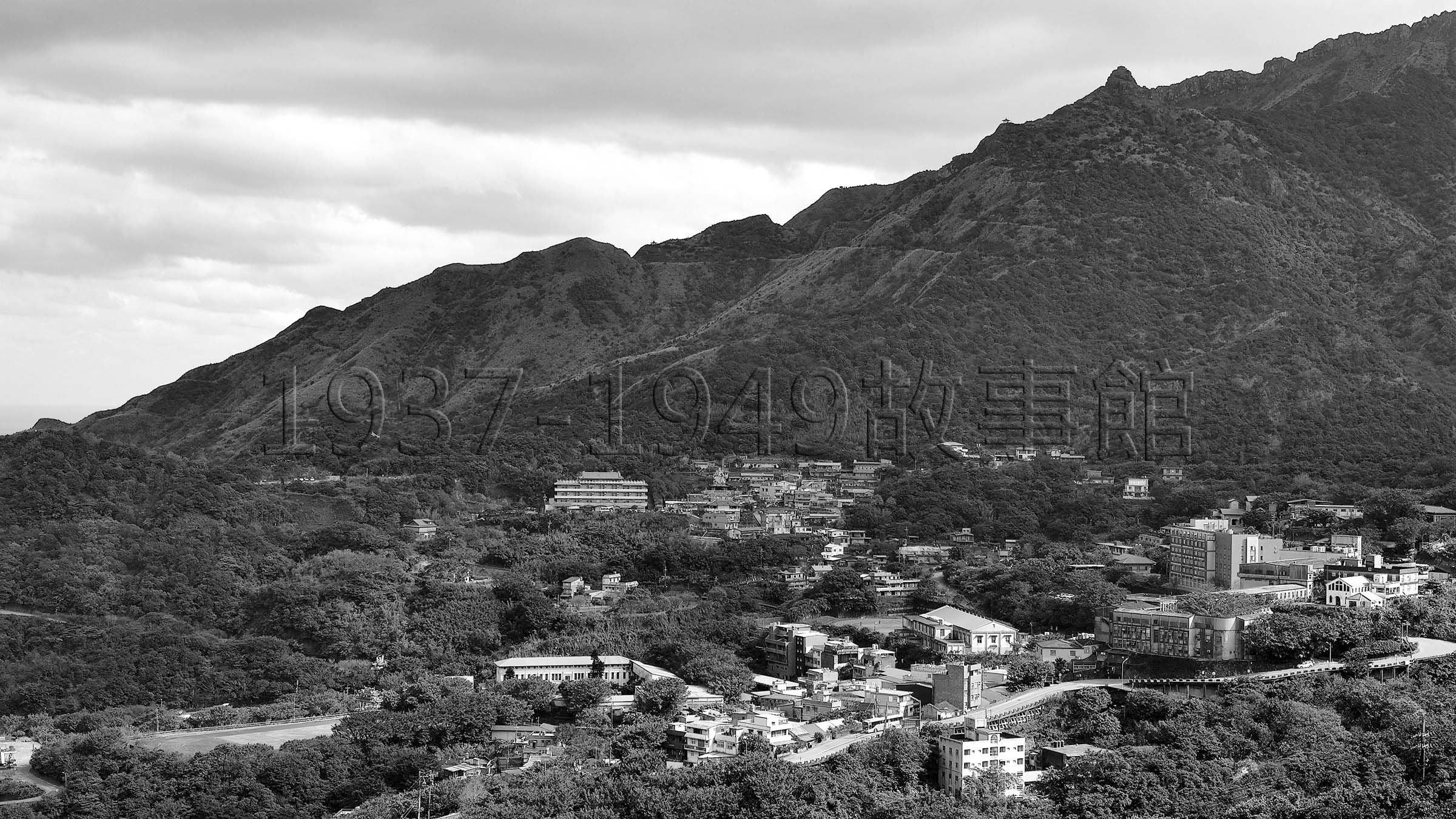

距今80年前,1942年的11月14日,一個寒冷潮濕的秋天,523位盟軍戰俘,在日軍的押解下,從瑞芳步行約六、七英哩至「金瓜石戰俘營」。我們試著依據愛德華茲(Jack Edwards)少校在「萬歲,你混蛋」(Banzai, You Bastards!)書中,以及克勞士(James Cross)少校在戰後審判日本戰犯證詞裡的描述,[1]從瑞芳火車站走了一趟昔日戰俘們的艱辛路程。

漂洋過海抵台灣

1941年12月7日,日軍偷襲珍珠港;同時攻擊菲律賓、關島、中南半島和中途島;次日美、英對日宣戰,太平洋戰爭爆發。當時日本的「南進政策」已籌劃多時,且逐步執行,面對英、法、荷等國在殖民地薄弱的防衛,如秋風掃落葉般的一路挺進,先佔領香港,接著新加坡、印尼、菲律賓的英、荷、美軍,在半年內先後向日軍豎白旗。

盟軍被俘者眾,起先被日軍就地安置,後來日本國內及台灣人力缺乏,乃用戰俘補充男性勞動力,以生產戰爭物資,或興建軍事為目的之工程,如許多人耳熟能詳的桂河大橋[2]。

日軍為運送俘虜而徵用民間貨船,為了容納最多的人數,常以不人道的方式,將戰俘安置在狹小的空間,包括空氣不流通的船艙、煤庫。戰俘無法獲得醫療衛生設備,每天僅獲少量口糧和飲用水,生存條件惡劣,死亡率極高;加上日軍不肯在船身標示紅十字記號,以致很容易成為盟軍攻擊的目標,因此日軍的運俘船,也被稱為「地獄船」。

有千餘名戰俘(主要是1942年2月15日,在新加坡向日軍投降的英軍),在樟宜戰俘營待了半年多之後,攜帶所有家當,以及些許「紅十字會救濟物資」,於10月20日在新加坡登上了一艘日本的蒸氣貨輪「英格蘭丸」(England Maru)。泊港三天,再經過將近三周的航程,於11月12日抵達高雄,11月14日上午轉達基隆港。依據資料,這應該是第三批來台的戰俘,前兩批在八月份,分別由「長良丸」(Nagara Maru)和「大太郎丸」(Otaro Maru)載運。

克勞士描述,他們在基隆下船後,被要求站立了兩個小時。日軍穿著口罩和白大衣,手持消毒噴霧劑。戰俘們背著行囊,六人一排離開碼頭。此時愛德華茲注意到他們周圍的人群:「在這裡,似乎所有的人都被趕出來觀看英軍俘虜……。」日本軍官叫戰俘們排隊,一一檢查、清點、再清點,「數了很多次」。經過三個星期在「地獄船」上的航行,許多戰俘幾乎無法行走,但是他們一坐下來,守衛立刻衝過來,一腳將他們踢起來;而這情景卻好像「讓人群看起來很高興」。

523名(34名軍官,489名其他階級,其餘戰俘被送到隘寮戰俘營)戰俘被帶上火車,車廂的木製百葉窗都緊閉著。戰俘們坐倒在木椅上,因為遠離那些嘲笑的人群而鬆了一口氣。

丟丟銅仔到瑞芳

但是僅僅一個小時後,他們就在抵達瑞芳車站時,再次遇到圍觀的人們;「站外聚集了上千位當地居民和興奮、大喊大叫的小學生」,愛德華茲這樣寫道。那時瑞芳民眾應該很少看過外國人,因此而好奇聚集圍觀也未可知。

日據時期,想從基隆搭火車到瑞芳,需在八堵轉搭宜蘭線。依照軍部的命令,這應該是輛「戰俘列車」而無須轉乘。途中可以看到基隆河的景致,可是車廂被封閉,戰俘們應該也無心賞景;但火車經過隧道,他們還是會聞到煤煙味的。

日本台灣軍部命令中提及,要金瓜石戰俘營指揮官「在瑞芳準備好食物」,而且「可以允許休息」。於是戰俘走出月台排隊、報數之後,就坐在自己的行李背包上休息,每人並分配到一小塊麵包充飢。由於沿路滴水粒米未進,小塊麵包很快的被大家吞下肚。

現今的瑞芳火車站有前、後站之分。1917年,為了便於運送物資及掌控資源,日人開始興建宜蘭線鐵路,1919年在龍潭堵設立了「瑞芳驛」,即是現在瑞芳車站後站。戰俘們稍事休息後,被命令向山區「行軍」;據愛德華茲的記載,這段路程有六到七英哩之遙。

淒風苦雨中相互扶持

瑞芳後站出口左側,有座昔日瑞芳神社的石燈籠,見證過去的歷史。從這裡到金瓜石,五百多名戰俘不可能走山徑或小路,必走較寬的馬路。應是沿瑞芳老街,右轉逢甲路向東接上102縣道。這段路在清治時期屬淡蘭古道北段,1937年,日本開闢從瑞芳到金瓜石的汽車路,就是102號縣道的前身。

逢甲路再往前走一點,過平交道後左經龍潭隧道,右邊就是基隆河,當年的景致雖與現在不同,但基隆河仍潺潺的流著,當年它可曾見到路過的戰俘?

根據克勞士的回憶[3],離開瑞芳之後,他們開始走上坡路:「大約前進10-15分鐘之後,就理解到,我們正經由崎嶇難行的道路,前往一座山。」此時他們經過的,應該是柑坪社區,而克勞士所說的「山」,就是正前方海拔588公尺的基隆山,從那裡開始一路到金瓜石,沿路戰俘們都可以看到它聳立在他們的左上方。

由於金瓜石位在東北季風的影響範圍內,加上臨海的位置和坡地地形,氣候上終年有雨;戰俘抵達金瓜石的那天也不例外,是個雨天。也因為下雨,剛從熱帶地區來的戰俘們感覺溫度更低。

到最高點隔頂的4公里坡道,是全程最耗費體力、最辛苦的路段,加上天雨路滑,不少戰俘跌倒,[4]或者因為身體病弱無法前進而需人攙扶:「可憐的葛瑞菲(Griffey),他的喉嚨發炎腫脹,看起來十分虛弱」,必須由同伴攙扶或者架著往前走,行軍背包則由夥伴們輪流揹。由於許多戰俘面臨嚴重的狀況,「不少戰俘拋棄自己隨身物品,幫助受傷的同伴前進」,患難中見真情。

拳打腳踢

面對戰俘們的困境,日軍卻沒有太多的寬貸;每當戰俘跌倒,日本警衛就上前「推擠,重拳,或腳踢,甚至以槍托敲擊跌倒」,克勞士寫道。

大約前進1.5小時之後,戰俘獲准休息10分鐘。此時葛瑞菲已經無法言語了,「在第一個休息點,他在我和薩維廉之間倒了下來,精疲力盡的我倆,也跟著倒在路上」,愛德華茲寫道。這個休息點,可能是現在的第9號停車場,這裡有較寬廣的空間,可供五百多人休息。距離瑞芳火車站約3.5公里。

這期間,金瓜石戰俘營指揮官蘆田積(Ashida Tsumoru)在翻譯的陪同下,不斷來回巡視隊伍,看到了很多人的體能情況,然而日警毆打戰俘的情形仍舊持續不斷。

克勞士筆下的戰俘,在對前路茫無所知的情況下,開始走上一條沿著山壁左迴右轉的山徑。此時天空飄起毛毛細雨,他們跌跌蹭蹭地一直往上爬,爬了將近8公里,雨勢也越下越大。日本衛兵被穿著黑色制服,手持木棍的警察從旁煽風點火,脾氣似乎也越來越暴躁,他們的喝罵詛咒音量之大,震耳欲聾。由於沿途看不到一間廁所,腹瀉和痢疾的戰俘只能在路旁草地或是樹叢後就地解決。

根據軍部命令,從瑞芳到金瓜石中間,戰俘們可以在九份休息。由路線上看,這個休息點應該是隔頂──從瑞芳到金瓜石的最高點,也是攀爬基隆山的步道口。旁有一大片空地,可以容納大團體休息,現在是一個停車場。

「我們終於到達了山頂」,站在那裡,他們可以看到遠處的大海和山間一簇簇房屋。此時映入愛德華茲眼簾的當地居民,「穿著都是黑色衣服,頭上戴一頂櫃工帽,手中攜帶著一只電石燈」。他們走過時,當地人默默地看著,「臉上流露出憐憫的神情」。眼前的情景,令他們害怕;前面就是一座礦坑,那裡將會是他們被迫工作的地方嗎?

一條蜿蜒的山徑,經過許多「用黑色木板搭蓋的低矮房屋村落」,居民的飲水是以「長竹竿汲引的」。這些「黑色的木板」其實是刷了柏油的油毛氈。當年的九份和金瓜石人口不少,由於東北角長年陰雨綿綿,防雨水的油毛氈被居民用來覆蓋房屋和牆面,因此房屋呈現一片暗沉的黑色。

命如草芥身心創

從隔頂高點到金瓜石戰俘營,也就是舊稱的「溫州寮」,是一段緩下坡的道路,也是今天的「金水公路」北34鄉道。再走了幾里路,轉一個彎,愛德華茲和他的戰俘同伴又遇到一群孩童;「輕蔑的眼神,鄙夷不屑的笑容,口中不停發出興奮的尖叫聲」。

根據克勞士的記載,這段路走了4個半小時到5個小時。約下午5點,他們抵達一座大型建築物,「顯然是間小學」。

當年金瓜石只有兩間小學,金瓜石東國民學校(現稱瓜山國小),和專門供日本子弟所就讀的金瓜石尋常高等小學校。從地理位置判斷,戰俘們經過的大型建築物,應該是金瓜石東國民學校,因為從那裡到金瓜石戰俘營只有2百公尺距離。

到了小學之後,戰俘們被帶到操場上排隊,此刻「數以千計的圍觀者和孩童,在兩側圍觀」,在愛德華茲看來,「日本人正在向觀眾炫耀著日本皇軍及海軍的在海外的勝利。」他低聲請求衛兵,讓病重的葛瑞菲(當晚過世)躺在地上,「他一聲怒吼,我的瞼上馬上挨了好幾個巴掌,接著被穿著軍靴的腳,狼狠地踢了好幾下」,這讓他體會到,「將來的日子,一定會越來越難過」。

從歷史資料來看,金瓜石東國民小學全盛時期有千餘名學生、總人口數曾經破萬。戰俘抵達前,原來礦場工人居住的「溫州寮」,已經被改建成戰俘營,所以戰俘到達的消息傳出後,會聚集那麼多學童和民眾來看「長鼻仔」。

操之在彼命乖舛

戰俘們在操場排列,接著依序點名,被點到名字的人,進入學校禮堂列隊站立。在外淒風苦雨,能進禮堂暫躲風雨不錯。但愛德華茲說:「突然,他們命我們發誓不許逃跑,每人必須簽署一張宣誓書。我們的長官大聲叫『沒有什麼意願,別忘了史拉蘭(Selarang)的經驗』,然而他在被脅迫之下,仍然代表全體戰俘簽下了『恥辱的宣誓書』。」

接著,穿乾淨軍服、腳著發亮馬靴、戴白色手套,左手握著腰間武士刀的營區指揮官蘆田積,開始那「誇張又離譜」的訓話。他極力頌揚大日本帝國和大東亞共榮圈的榮耀,根據他的說法,英、美海、空軍皆己被日軍掃蕩一空,陸軍也不堪一擊,日軍攻佔澳洲只是日期早晚而己。他承諾當日軍佔領澳洲後,會給戰俘吃麵包和肉,不但如此,「我們最關心的,就是你們的健康,你們必須好好保重自己的身體,以便日後跟親愛的家人團聚。」在新加坡、恐怖的海上旅途,以及行軍等如地獄的經驗之後,「保重你們自己的身體」這種滑稽說法,成為往後數年,戰俘拿來諷刺日軍的口頭禪。

當戰俘們到達國小操場時,日軍當局也邀請了記者。「期間日本記者試圖採訪戰俘,但得到的回答顯然無法見報」。克勞士寫道,可能記者得到的都是負面抱怨。

戰俘離開學校禮堂時天色已黑,但仍然下著雨。他們推推擠擠地沿著一段看似無終點的粗糙石階往上爬,穿過木圍籬,最後終於進入營區。

付出代價爭自由

從瓜山國小經過瓜山橋,往上爬約50公尺,就是金瓜石戰俘營,現為「國際終戰和平紀念園區」。相對於「黃金博物館」或附近的九份山城,這裡總是冷冷清清,遊客稀少,要到每年11月14日前後,台灣戰俘營紀念協會舉辦紀念活動時,才會有一些人氣。

隨著被日軍囚禁在台灣戰俘營的最後一位前戰俘,加拿大籍的Adam Houston,於今年4月13日以100歲高齡過世,今後再也沒有當年戰俘能夠出席紀念會,僅留下紀念牆上4370位戰俘的名錄。

其實不只盟軍戰俘,連當年欺壓虐待戰俘的日軍,在回到他們各自的故鄉後,也極可能都已經不在人間。但即便兩造當事人都已遠離,這段牽涉四千多位戰俘,橫跨三年多的歷史,確曾發生在台灣這塊土地上。手上拿著兩位戰俘的回憶資料,唯有走過金瓜石戰俘之路,模擬成為階下囚的經歷,才知道自由真是可貴。

注解

[1]本文關於戰俘當年經驗的描述,主要根據克勞士(James Cross)少校在戰後審判日本戰犯時的證詞(http://www.mansell.com/pow_resources/Formosa/IMTFE_James_Cross_affidavits_re_exhibits.pdf)、以及愛德華茲(Jack Edwards)少校在「萬歲,你混蛋」(”Banzai, You Bastards!”,Corporate Communications, Ltd., 1988)一書中的記載。

[2]桂河大橋是泰國與緬甸邊境的一座鐵橋,二戰時期日軍調派大批戰俘修築鐵橋及其連接的鐵道,導致大量戰俘死亡,故事後來被拍攝成電影。(https://www.gq.com.tw/blog/dailyfocus/detail-5809.html)

[3]以大團體行進速度而言,這是合理的推斷。

[4]後來戰俘們發現這是山區典型的氣候;而事實上台灣降雨量最多的地區也是這裡。