文/楊瑞春口述,汪琪、羅國蓮採訪、整理、編輯

圖/楊瑞春提供

中文學校化整為零、死而復生

父親找到我母親後定居密支那,在中文學校「育成學校」擔任老師,當過校長。我和哥哥、姊姊也就讀這所學校,從這裡畢業的學生都絕頂反共、絕頂愛國;除了源於地理、歷史的因素,學校教育也扮演著非常重要的催化作用,把反共愛國意識投注到每個學生的腦海裡。例如台灣以前到高中才會讀的「三民主義」,我們學校初中就要讀,父親就負責教授這個科目。又例如「掃墓」是我們學校的重大傳統節慶之一,不過學生掃的是學校附近遠征軍的公墓,它的維護工作等於是我們學校包了。很多遠征軍年紀輕輕就戰死沒有後代,他們的墓園緬甸政府完全不管,台灣政府根本管不到。民國50、51年緬甸軍政府把這座公墓整個剷掉,因為軍政府與中華民國的反共游擊隊發生衝突,每次都吃敗仗,他們不爽之餘就報復;既然活人殺不到,就把墳墓通通挖掉!

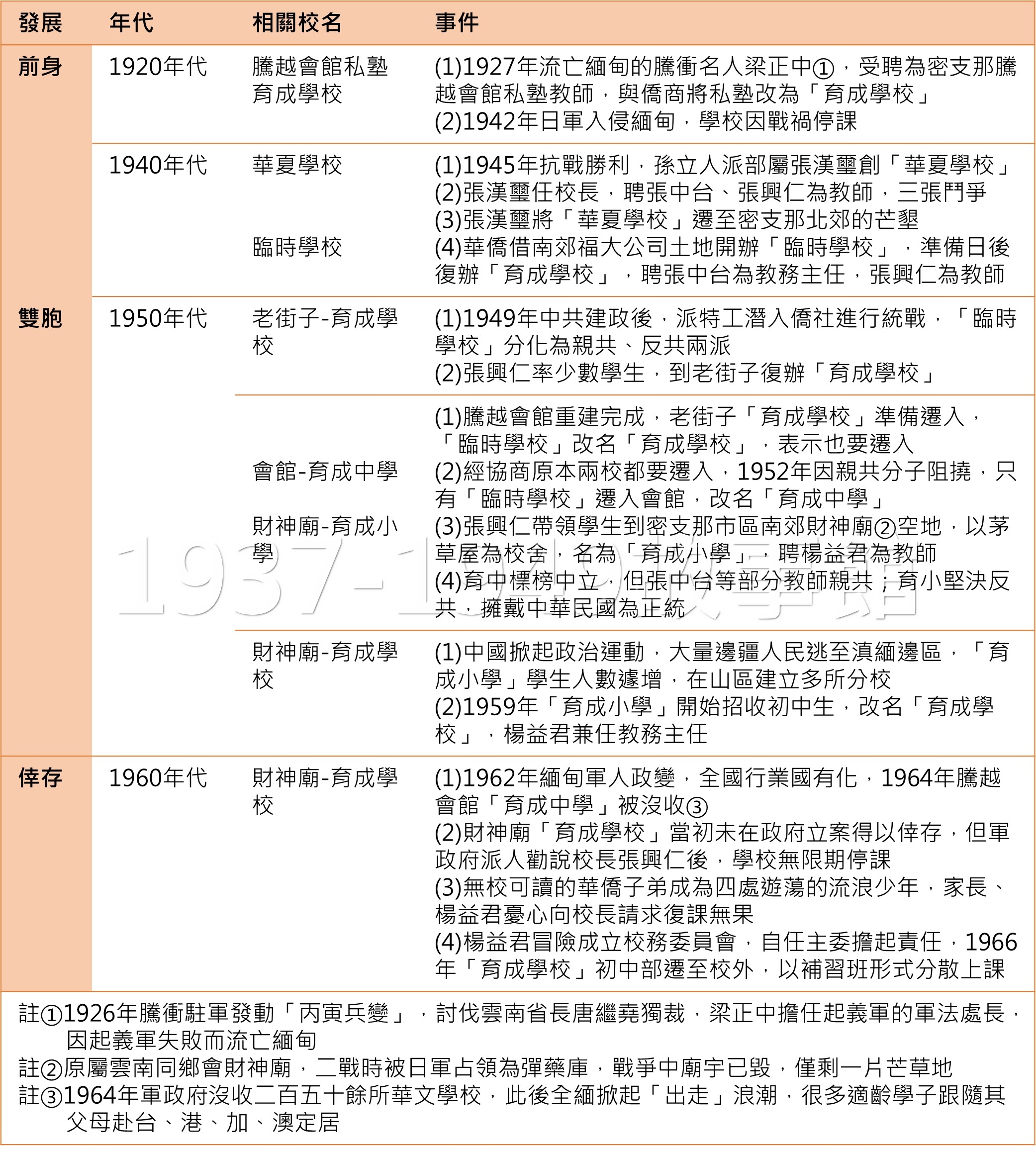

民國16年,密支那出現第一所中文學校「育成學校」,我母親是第一代學生。但在抗戰期間,密支那被美軍飛機炸得稀爛,這所學校也毀在轟炸之中。抗戰勝利後,經歷復辦、分裂、鬧雙胞等過程(詳見圖三),演變為密支那市區的「育成中學」與郊區財神廟的「育成小學」。育中逐漸親共,育小越來越反共,兩家「育成」互不隸屬,甚至水火不容,學生之間碰面經常都會爆發衝突,都在爭搶「育成」這個名稱。

我父親是在育成小學初創時開始任教的,育小升格初中,改名育成學校後,他兼教務主任。1963年軍人政變後緬甸轉向社會主義,工商業國有化,學校不論公私立一律沒收甚至關門,市區的育成中學遭到沒收。財神廟的育成學校因為是建在廟裡沒有立案的學校,躲開了被沒收的命運。只是維持不到兩年,軍政府就派人警告育成學校張興仁校長說:「全緬甸都沒有私立學校了,只有你們還在,是不是很奇怪?你們最好自己停掉比較妥當,不要等我來沒收。」學校只好停課,很多華僑子弟又陷入無校可讀的困境。

育成學校張校長自從被警告後,不再碰相關事務,所以學校變成由我父親帶頭[2];他承擔這個類似補習班的教育機構,維持了好幾年,直到緬甸政府的政策改變,學校恢復運作,各處班級也才重新回校上課。

父親從家裡消失了

父親在育成學校任教期間,同時也是緬北地區重要的反共領袖,他也祕密從事反共復國工作。這段時期,親共的緬甸政府經常邀請中共高層訪問,每次有貴客到訪,他們就會以安全理由,將我父親和其他僑領短暫關押起來。密支那因為緊鄰雲南騰衝,我父親也成為中共的眼中釘。

民國67年小年夜那天,密支那的老家只有我父母在家。傍晚天色昏暗時,母親正在後面廚房裡忙,父親在前廳收聽廣播新聞,突然有輛車開來停在我家門口──那個年代密支那居民幾乎只有晚上才會關門,我家也門戶洞開。據說那是比卡車小一點、比吉普車大一點的車輛,引擎聲大到連講話都幾乎聽不見,車燈投射亮到眼睛都幾乎張不開。有三個綁匪跳下車,進屋、喚名、挾持、上車、離去,短短不到幾分鐘時間,就帶走了我父親。母親聽到引擎聲到前廳一看,父親已經不見了。鄰居雖然也聽到引擎聲、隱約看到人影,但不知道究竟發生了什麼事。當天晚上就有很多人去找,不久這件事傳遍整個城市,有更多人分頭去找,但無論怎麼找都找不到。那時我正在台灣,正好是大學四年級的最後一個寒假,還參加政大登山社去攀登玉山,隔了快一個月收到母親的來信才知道這件大事。

父親從家裡被帶走的那段時間,正好碰上鄧小平復出後第一次出國到緬甸訪問,所以母親也想過可能是緬甸政府「故技重施」,等到中共高層離開,父親就會像以前一樣被放回來。然而這次遲遲等不到人,去找去問也沒有任何消息,就感覺情況不太對勁了。

綁架事件發生後,我在緬北孟拱市的妹妹、妹夫曾兩次到雲南騰衝打聽消息,但沒有獲得線索。第三次妹夫獨自前往中緬邊界的一個小村莊,向一位克欽獨立軍的首領探詢這起綁架案,結果對方說這就是他們幹的,但他們是執行中共交付的任務,對被綁架者的身分、下落並不知情。而三個綁匪中有一人被逮捕,根據綁匪的供詞,他們進屋後先叫喚我父親的姓名以驗明正身,再以手槍抵住他、命他上車,接著用小船將他送到伊洛瓦底江對岸,那裡緬甸軍政府的控制力比較弱,即使知道這起綁架案,也不敢追過去。三天後到了邊界,就把我父親交給了中共的人馬。又有人告訴我們,當時天氣寒冷,中共提供了解放軍的大衣給我父親穿,又讓他騎著馬,就這樣走、走、走,走進了大陸。一路上都是戒嚴狀態,家家緊閉門戶,馬路上除了站崗的軍警,空無一人。不過還是有好奇的居民從門縫中偷看,認出這騎馬的人不就是密支那育成學校校長楊益君嗎?看到這一幕的還不只一個人,消息也就傳了出來。我父親事件爆發後的同一時間,在緬甸八莫地區另有一位僑校校長王楚謀,也遭到同樣的命運。

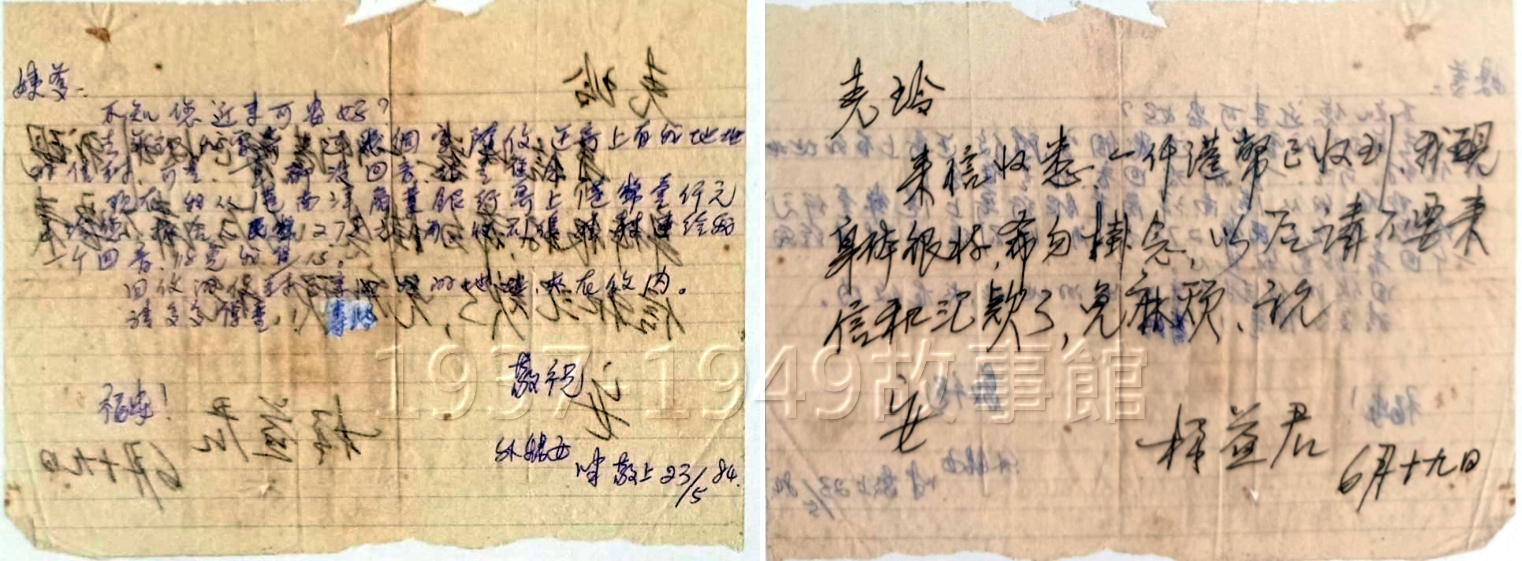

那時兩岸還沒開放交流,在台灣的我們和父親不可能有書信往來。父親失蹤後很長的一段時間,全無消息,是生是死家人也無從得知。我們能和父親聯絡上,最初是有一位被我父親委託的出獄牢友來轉達訊息,家住孟拱的他把訊息帶給了我在孟拱的妹妹。一開始我妹妹半信半疑,因為先前遇過騙子,可是牢友說可以寫信到「昆明101信箱」看看。妹妹試著聯絡,意外收到了回信,再把信件轉到了台灣。我們就把信件送去相關單位,讓他們鑑定筆跡,確認人還活著。確定真的是父親筆跡,我們就開始保持聯繫,後來再改成透過香港的姨姐轉信,還匯過錢給父親。底下圖六就是首次透過香港姨姐與父親聯絡上的信件,可能是沒有信紙可用,所以父親用原信的背面寫了幾個字回覆。

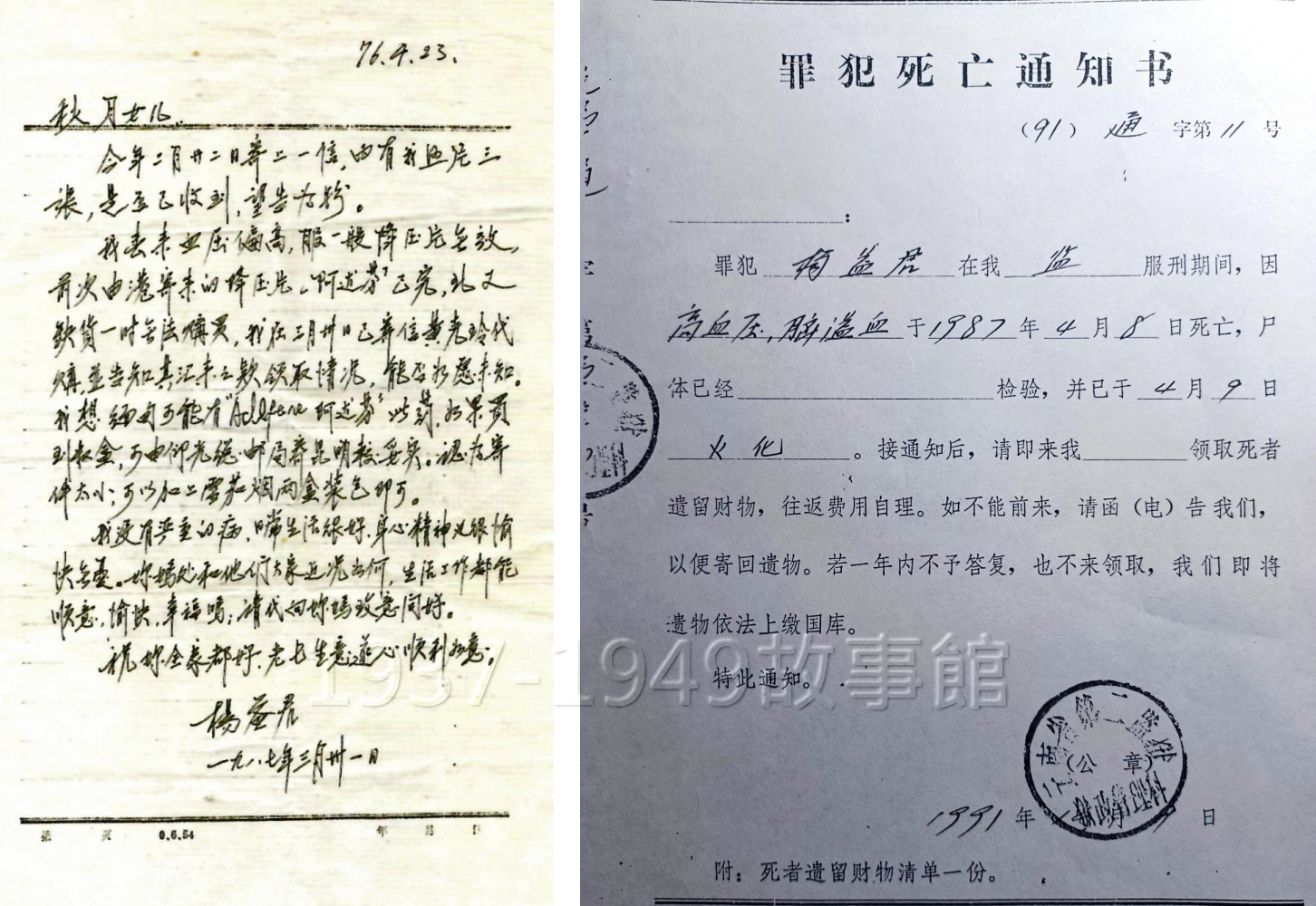

圖八的父親來信,是我們收到的最後一封信,之後就沒了音訊。過了一年多,我們向有關單位詢問,對方建議可以再匯錢過去,看是否被退回;如果被退回,表示受款人可能已經不在,就不樂觀。於是我們透過姨姐匯了一千港幣過去,結果被退回了。這件事情我們不敢告訴母親,但又過了一年,母親求神問卜,也認為父親應該已經過世。

冒險追尋父親下落

雖然種種跡象顯示父親已經不在了,而且即便去大陸也未必找得到什麼,但是家人沒有收到正式通知,對於他的生死仍然懷抱一絲希望。

身為人子的我,看到了母親的思念與憂傷,油然而生一股衝動,想要前往大陸一探父親下落。加上常在夢境中清楚夢到父親,彷彿有什麼指引似的,雖然當時兩岸剛開放探親不久,去大陸風險仍然存在,我們家人經過縝密的計畫,決定於民國80年,由我偕同二妹前往。

去大陸尋找父親下落的這趟旅行,我們選擇從桂林入關,因為桂林是當時最熱門的觀光景點,以觀光名義前往比較自然,也可觀察安不安全。在桂林住了三天後,我們決定照原訂計畫前往昆明。到昆明後的第二天早上,我的一位學長他帶了一盒大約有一兩百張的名片,來飯店讓我們參考,都是當地黨政機關的重要人士。我拿起第一張一看是雲南統戰部的名片,就決定其他名片都不需要了。

然後我們就驅車直往統戰部,和統戰部人員說明我們的來意,給對方看了我父親一個信封寫有「昆明101信箱」的信件,對方一看就知道這信出自監獄。他說大陸在四人幫時期非常混亂,連領導人鄧小平都被整,我父親遭受這種苦難不稀奇,也很難避免;對於我父親的情形他不太清楚,需要時間了解一下,要我們先回飯店。大概三、四天後,統戰部打電話來說有消息了,給了一紙公文,要我們去第二監獄走一趟。

來到監獄大門,門房叫我們沿著唯一的一條路走,他說會看到一棟房子,典獄長就在那邊等待。這座監獄占據整座山,我們走了近一個小時,才終於看見一棟房子,門口有人向我們打招呼。

典獄長先說明我父親致死的病因,由於我父親確實患有這種疾病,我妹妹又是學護理的,可以確認他講的是對的。接著典獄長拿出一包東西,裡面是父親的帽子、衣服、內衣褲,我用手一摸,摸到一堆紙張,猜想那會不會是日記?我妹妹說:「這些破舊東西帶回去幹嘛呢?不要了吧!」我說:「我要全部帶回去!」

帶回飯店仔細檢查,發現東西裡面還有父親的一隻手錶,那堆紙張則是死亡證明、法院判決書和起訴書等文件。當時這些文件對台灣來說是很重要的資料,我要帶回台灣才能證明我父親是為國家犧牲死在大陸的,但是我們很擔心帶不回來,更擔心我們會被抓起來──那可就麻煩了。於是我用相機將文件拍照留底,還傳真給弟弟和我的辦公室,又多印了兩份擺在大陸友人處,幸好最後順利把文件帶回了台灣。

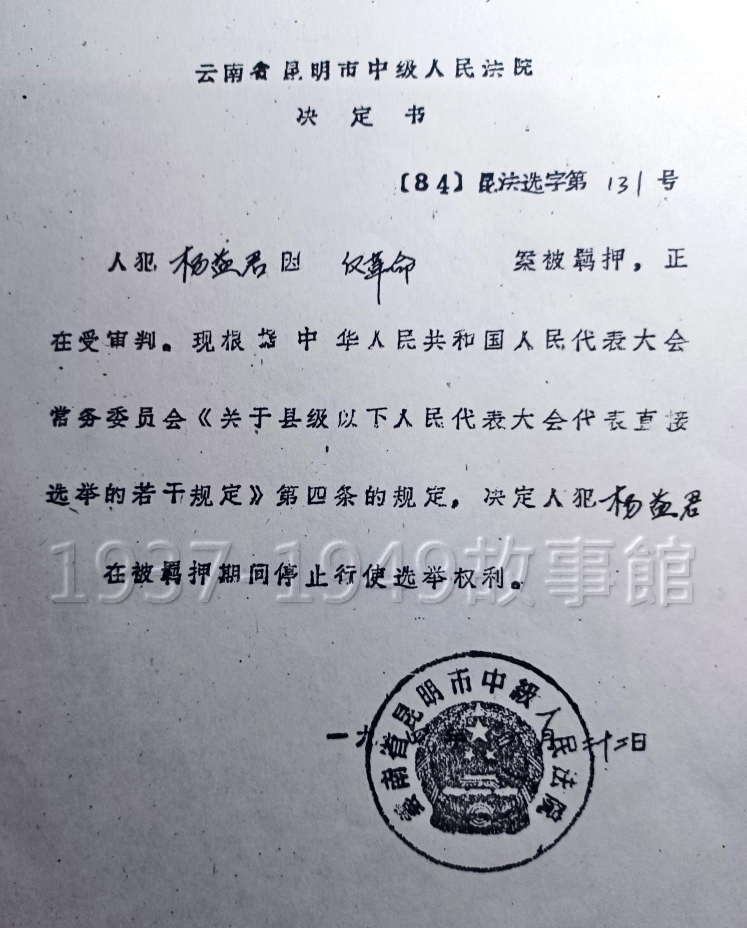

根據這些法院文件,父親抵達昆明後,遭當地法院以反革命罪的特務罪判處七年。1983年他的刑期只剩下一年多,又受到其他人犯的越獄案牽連而再次被起訴,法院認為他是包庇反革命分子犯,不僅對越獄知情不告,還提供前往緬甸的路線及聯繫信件等資訊給越獄者,所以增判五年徒刑。父親被關押共約10年,最終因為憂憤引發腦溢血病逝,那時是民國76年,終年73歲。[3]

我們在離開監獄前,還去了火葬場。獄方先打過電話,我們到達後和場長說從台灣過來很不容易,希望把父親的骨灰帶回去。場長回說,按照規定,無主的骨灰只會保留兩年,兩年後就會堆到室外去,像亂葬崗一樣;外面再擺兩年,仍然無人認領,就會被通通清掉。我們現在來剛好是第四年,只是他也不知道能不能找到骨灰,但會盡量幫忙。

這時我拿出離開台灣前母親打的好幾只金戒指送給場長,很誠懇的拜託他:「能不能想辦法多找幾個人幫忙一起找?這幾只戒指就當作他們的加班費。」隔了一兩天,就在我們原訂不管成功與否都要離開昆明的幾個小時前,場長打來說找到我父親的骨灰了!

我們拿到骨灰就前往成都,準備要從那裡飛到香港再轉機回台灣。在成都機場過海關的時候,X光機一照骨灰罈就知道是什麼,武警隱晦的問:「是不是那個東西?」我點點頭,他就讓我過關了。沒想到回到桃園中正機場反而遇到麻煩,因為沒有報檢疫,一入關就卡住,折騰了兩個小時,骨灰罈才收回來。

我父親的骨灰帶回來後,在台北松山寺誦經超度,最後安放在金山金寶山。他沒有入忠烈祠,大概因為國民黨和政府已經分家。以前黨政一體,為黨犧牲就等於為國犧牲,都可以入祀忠烈祠,但分家之後,變成只是為黨犧牲,要申請入祀忠烈祠就不行了。但無論如何,這次去大陸追尋父親下落的旅程,讓我們備感意外與安慰的是,原本設想只是先行探路,結果父親人生的最後一里路,竟然讓我們得到了答案。更令人欣慰的,是2002年10月25日,國民黨正式公布380位為國殉難烈士名單,當中包含了「楊益君」。

我們以父親為榮!

注解

[1](編注)表格係根據黃通鎰文整理,其中包括〈紀念張興仁校長百歲誕辰〉、〈密支那育成中學潘福官校長生平傳略〉與〈懷念恩師,楊益君暨師母〉;見《中華民國緬甸密支那育成學校在台校友會會刊》,創刊號(台北:2021)創刊特版三、第2期(台北:2021)第三版、第5期(台北:2023)第二版。

[2](編注)根據黃通鎰〈懷念恩師,楊益君暨師母〉,1971年校長張興仁去世,楊益君主辦其喪事,並繼任為校長。

[3]一位名叫孫大強的牢友,也是父親的學生,他認為我父親其實是出不來的,就算五年到了又會再判刑,法令這些都只是過過水、做做樣子。