本文轉載自孟慶玲女士編輯之家族刊物《我們的報》。

編按

前經濟部水利局第三工程處處長孟憲岳,生於民國13年,卒於民國105年,享壽92歲。

孟憲岳是河南安陽縣人,他的求學生涯概括了抗日和國共內戰時代。大陸山川遼闊,為了念書,孟憲岳從小就得長途跋涉去參加考試和上學;為了考中學,一個早上他得翻山越嶺走六十里路,真是難為了一個才十多歲的孩子,也可見那個年代求學之不易。

孟憲岳自河南水利專科學校畢業時,正是國共內戰最激烈時,他隨國民政府來台,在基隆上岸,遇上了學潮,原本要去台灣大學當助教就沒成行,被老師推薦去嘉義農專和屏東水利局,他選擇了水利局,因而遇到他後來的太太楊嫌,成就美滿婚姻。

本文為孟憲岳70歲時親撰。(滕淑芬)

文/孟憲岳撰寫,滕淑芬編輯

圖/孟慶玲提供

我的童年

我的老家在河南省安陽縣,住在城內縣胡同街。爺爺生有七男四女(兩個奶奶所生),父親排行老三,生我們五男一女,我上有三個哥哥一個姊姊,下有一個小弟。我是民國13年生,排行第四,我和弟弟是續絃所生。

父親時任安陽縣印花稅局局長,經常在外查辦稅務。為了分擔母親的辛勞,父親常帶著我出差。大概五歲左右,我跟著父親臨時在縣西方水冶鎮,租賃民宅辦公兼住房,僱用聽差一人。父親除了整理日常公務,就和我作伴。

記得有一天,午睡醒後不見父親,哭叫著要找,聽差對我毫無辦法,只好帶我到處找,但找不到,最後帶到一西餅店,賣糖果、蛋糕、餅乾及各種點心。

店主看到局長小少爺來了,大包小包各種點心都拿出來請我吃。我大概是哭夠了,也走累了,坐下來毫不客氣就大吃起來,現在想起來還真叫人臉紅。

又有一次,想學騎腳踏車,很想趕快學會,但那時還沒小孩騎的小腳踏車,只好以大人騎的車子學習。由於人小腿短,雖有聽差在車後扶著,仍然搆不到腳蹬,而且屁股歪來歪去,真不是味道,又容易摔倒,沒辦法騎。

後來改由一腳先上脚蹬,另一隻腳自車中間穿過,踏上另隻腳蹬,再由聽差扶著跑 。這樣沿著大街小巷騎著,覺得很有意思。但聽差唯恐小主人摔傷,跑得滿身大汗,有苦說不出。想想我那時當小少爺,實在也太會折磨人了。

父母早逝,大哥一肩承擔家計

過年時,一般小孩喜歡穿新衣,而我最喜歡玩鞭炮。記得在水冶鎮過年之時,那裡盛產炮竹,最合我意。我玩的花樣最多,有時將燃著的炮用瓦盆蓋上,當炮響時盆子會受震動而飛起來,結果盆子不是裂掉就是破碎;有時更發奇想,將炮點著後放入夜壺中,真是頑皮。

我們的家族人口眾多,上年紀的老人亦多。當時醫術不發達,因病過世的長輩很多,記得常年都戴孝,穿白鞋。因年紀太小,不了解穿黑白鞋的意義,有天和大夥兒在家後院水塘捕捉蜻蜓和蟋蟀,弄得滿身滿腳都是爛泥巴。

回家又怕大人罵,就偷偷地將衣服換了,但鞋子找不到乾淨的白鞋,就穿了雙黑鞋出來。當時沒人注意,但沒多久就被媽媽看到,將我叫到屋內,又罵又打,最後將屋門關起來,罰跪一柱香。

不記得媽媽是在我幾歲時病逝,父親沒到我上小學年紀亦隨母親而去。父母相繼病故後,我們姐弟在大哥大嫂照顧撫養之下漸漸長大。大哥在北平師範大學畢業後返回家鄉,經商會董事會推薦,擔任商會小學校長。

我8歲進入該校就讀,於民國26年暑假畢業。是年日本發動七七事變,於蘆溝橋展開侵略,時局緊張,家中沒有讓我參加初中升學考試,就在舊曆9月9日、日機轟炸安陽的11日,我家在大哥帶領下,全家大小南下開始逃難生活,亦注定了我日後的一生。

每當我聽到《母親你在何方》這首淒涼哀愁的老歌,就會情不自禁地淒然淚下,總覺得這一生一世和父母親相依的時光,竟是如此的短暫。同時對於撫養照顧我長大的哥嫂們有著深深的懷念。

我的求學年代

我家後院牆外是一個大水潭,就在水潭對岸不遠的地方,有所商會附設小學。因相距不遠,上學方便,家人便送我到那裡讀書。學校作息規定,每天六點半到校,早自習一小時,七點半吃早餐,由小販到校來賣,八點早會。除了老師訓話外,讀總理遺囑 、報告新聞,差不多有兩學期都是指定我來做,其他時間都在上課。

記得在上算術課的時候,老師叫同學背九九乘法表,我就是不能依序背下去,老是被罰站。但我想我能在早會帶領同學背讀總理遺囑、報告新聞,還代表學校參加全縣小學演講比賽,得到第三名,應該算是不錯的學生才對。

上五年級時,因為利用晚上去武術館練武術,回來太晚。那時一般人都很早睡,家裡又是深宅大院,叫門不便,就住到學校。學校也鎖了門,守衛又住得遠,但翻牆進去很方便,我同陳老師共住一室。

一個月明星稀的晚上,陳老師裝置了一架礦石收音機在收聽新聞,因聲音太小,而我們住屋對面靠近操場圍牆,有間童軍活動教室,住著一位教音樂的鄭老師正在拉胡琴,干擾收聽新聞。

陳師叫我拿個磚塊丟到鄭師窗外,我照辦了。對面琴聲立刻停了,不一會兒,鄭老師過來對陳老師說:「有賊探路,有沒有聽到什麼聲音?夜裡睡覺要小心。」我們兩個覺得好笑。

誰知半夜真有賊光顧,把鄭師放倒地上,抵門的椅子抽了起來,門已被推開一半,幸好鄭師已有戒備,拿出事先準備的國術用大刀,在煤台上用力一敲,聲震屋瓦。偷兒逃之夭夭,鄭師一場虛驚,總算沒有損失。我和陳師都很驚奇,若有神助,否則怎有那麼巧的事?

沒有課桌椅的學校

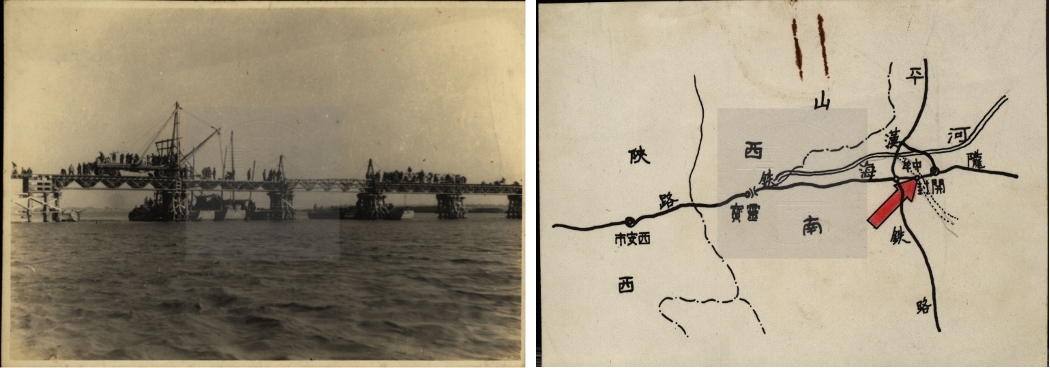

小學畢業,因時局吃緊,家中沒有讓我投考中學。27年家鄉告急,大哥帶領全家大小十餘口人南下逃亡。最初至五叔家,隴海鐵路交口車站暫住月餘,那時五叔在當站長。後來遷往襄城縣,沒多久又遷至鎮平縣石佛寺住下,大哥那時已轉到河南省立黃河水利專科學校做事。後來省立安陽初中在鎮平招考,我報了名。

石佛寺到鎮平城內有十八里路(編注:即今之九公里[1]),考試那天,天還沒亮,步行兩個多小時,滿頭大汗走進考場。找好座位先看了試題,慢慢靜下心來作答。自認考得還不錯,考畢又走十八里路,回到家已是村路寂寂,燈火稀微的深夜。總算沒辜負大哥的期望,我考上了安陽初中。

學校不收一切費用,同時可申請貸金來維持生活,不過仍不夠用。我每週六下午返家,向大哥要一元繳伙食費。那時宿舍都是借用民房,學生都睡在地上,用木板磚塊墊高當做課桌椅。教科書很少,多半在抄筆記,所以進度很慢。

學校頭一年半是在鎮平縣鄉下,後來遷到內鄉縣二郎廟。環境較前為優,宿舍內有了床鋪,有了操場、運動場,但生活費也逐漸高了,離家也遠了,不可能再回家拿錢。就這樣省吃儉用來維持生活,二年下學期我患了夜盲症,直到放假回家,才由水專校醫診治,在家補養,經過月餘才好。開學返校後仍經常再患,總之因為窮、營養不良,才患這種病。

學校老師多半是安陽縣人,是我的長輩鄉親,教書認真,我在校三年獲益良多。學校教授軍事課程,同學雖只有十幾歲,但和正式軍人所受訓練一樣,從不馬虎,例如實彈射擊、匍匐前進、隊形變換等等,都要照做。

那時軍訓教官舉我為大隊長,每天晨操時,我站在廣大的操場中央,提高了嗓門喊口令。看那兩三百個學子隨著我的喊聲動作,好不威風,心裡快活極了。這樣過了一年,畢業了,大隊長夢也結束了。自己仍是一個窮學生,營養很差的孩子。

走破四雙草鞋、翻山越嶺考高中

初中畢業回到鎮平石佛寺家中,準備繼續升學。那時環境差,各級學生少,僅在學校大門口貼張招生佈告,考生多由親友同學將消息告知。我也不例外,由同學來信告知國立第一中學分校招收高中生五名。我去考了,但沒錄取。後來又考了省立開封工業職業學校和鎮平工業職業學校,兩校都錄取了。

經過選擇,決定上鎮平職校。由於學校增建教室尚未竣工,到了開學時間新生仍無法上課。

這時國立一中校本部高一要招生十名,國立中學的待遇較好,大哥和四叔都鼓勵我再去考。我因已有學可上,同時國立一中校本部的校址在淅州縣上集鎮,需要翻山越嶺,長途跋涉才能到達。

我想到要隻身走那麼遠的山路,路又不熟,心裡很怕,很不想去,但又不敢違抗,只有在情不願、心無奈之下,背了書包帶上大哥的腰錶,帶了點錢和一把雨傘就匆匆上路。

第一天住到二郎廟我的初中母校,晚上和老師同學聊天,報告考學經過,想邀請在校春季班三年級同學結伴同往上集考試,結果沒有人願意去。翌日起床號響起,我告別了老師和同學,繼續朝上集行進 。中途走到山腳下小飯店用過早餐,並買了些大餅和四雙草鞋備用。當走上山頂時,氣候突變,傾盆大雨自天而降,山頂岔路又多,不知應走那一條,經考慮後,選了較寬廣的一條。下了山坡,又要過河,所幸山溝不寬,水亦不甚深。

這樣過了這山又要上那山,在山頂上聽到可怕的狼嚎,嚇得我趕快跑,一山又一山的快走,四雙草鞋均已穿破,雙腳流血,只好用紙墊一墊繼續走到一處村莊,心想應可買到鞋了。

誰知村裡沒有店鋪,無可奈何只好向村民討舊鞋穿,他們給我找了兩隻鞋來,細看之下,原來是同一隻腳的,在無法可想之下,只好勉為其難的綁上腳,繼續趕路。因為陰雨天色昏暗,以為天快黑了,心裡很慌,幸好有腰錶,知道時間尚早,但不知距上集還有多遠,村民告訴我尚有五、六里路,始定下心來。到上集買雙草鞋換上,趕到學校,剛吹下午上課預備號。

這段六十里難行的山路,在沒有指標,又從未走過的情形下,被我在短短的半天裡征服了。在上集街上找了家飯鋪,和幾位初中校友一同住下。

經兩天考試,第三天傍晚放榜了。報名學生有九十餘人,原預備錄取十人,結果錄取了十六名。我在人群中尋找到自己的名字,居然考到第八名,心中甚是欣喜。

寫信回家要生活費,卻沒有錢買郵票

要感謝三哥的歷史講義,暑期無聊,拿了當小說看,居然考題大部份來自那裡面,幫我爭取不少分數。次日返家,除報告考試結果,並整理行李及衣物,請二哥協助到校報到。

手續辦好後,發給每位新生兩隻飯碗、一雙筷子吃飯用。學校分初中和高中部,男女生共有八百多名,完全軍事管理,生活很有規律,作息時間和一般學校相同。學生均住校,政府發放貸金,交給學生伙食管理委員會,該會由各班推派一人組成,伙食管理得非常好,除吃飯外,每月尚有結餘,分發給同學做零用。較之初中時期伙食好太多了。同時校方每年還發給學生校服兩套,一套夏服、一套冬服。在逃難期間,我能考上這樣待遇的學校,可算是個幸運兒。

雖然如此,但我剛入學,貸金尚未發下,第一個月的伙食費用家裡的錢繳了,但制服只有一套,如何換洗成了問題。再做一套,沒有多餘的錢,只好利用星期假日換洗。但一套衣服一週洗一次,實在太髒了,勉強利用課餘時間在附近河灘洗洗,趁著太陽大曬曬再穿上。實感困難又難堪。有一次身上分文沒有,寫好了信,沒有郵票,又不願向別人借。那封信在抽屜中睡了兩星期,待姊姊寄來了錢才寄出。想起那時生活的窘境,我自己都不知是如何走過來的。

見識了「鬧營」

我考上高中時身體是甲等,無任何毛病。一學期過後,竟然體檢出感染了肺病。原來是和我睡一旁的班友以前有結核病,真倒霉竟被傳染。

另有一事要附記,就是「夜驚」也叫「鬧營」。這事在二郎廟上初中時曾遇過,附近的軍營在半夜裡突然一片聲的喊叫,久久不息,聽說叫的人自己並無知覺,好像鬧鬼中邪一般,很可怕。沒想到高中校園裡竟發生了兩次。一次是在同學用球棒打死一隻潛入校園的小狼後發生的,不但證實校園有狼潛入,而且入夜後母狼在牆外嚎叫索子,弄得人心惶惶,加上夏夜悶熱,大家多在院裡睡覺,更是不安全。於是當有一人在夢中呼喊時,大家便都瘋狂地跟著喊起來了。

另一次是同學返校途中被土匪殺了,草草掩埋在甘蔗田裡,又被野狗拖出來吃了。後來憑著皮帶上的校徽證實了身分,在學校入殮、出殯。地方上的不平靜,大家心裡不安,於是又發生了一次。

三年的高中生活,無論上課、吃飯、運動、睡眠、自修,無不和老師及班友在一起,感情很融洽,就像一個大家庭,大家都不願分開。寒暑假同學也很少離校,記得高二過年時,回家住了三天就返校了。畢業的日子終於來到,當驪歌響起,互道珍重,同學們都各奔前程,我也整理行李回到汀河店家中。

復員後,學校終於有書可讀了

在我高中畢業前,大哥給我準備了一些錢,讓我到後方四川省投考大學。誰知天不助我,大哥的小女兒慶湄患了阿米巴痢疾,病情嚴重,延醫治療用了不少錢,大嫂照顧小孩也感染上身,因而入川旅費全部用罄。

我只好留在家,準備投考國立黃河流域水利專科學校,和國立河南大學兩所高等學府。還算不錯,兩所學校我都考取了,只是河南大學沒有工學院,我考上了理學院數學系,但我對數學沒興趣,結果我選了水專,同時和家在一起也比較方便。

大概上課一年,時局又緊張了,學校奉令西遷,同學結伴徒步向陜西省行進。就這樣跋山越嶺,風吹日曬,經十餘日到了西安,後改乘火車到寶雞西邊「趙家坡」停下。學校就在此開學上課,教室是借用民房,住宿是在廟內,一切從簡,沒有書籍,只有老師寫的講義,天曉得怎樣讀書,也不知學到了些什麼。34年秋天 ,日軍投降,學校遷回開封原址上課,才真正讀了些東西。

在趙家坡生了一次瘧疾,躺了很久才好。回到開封,吃多了花生米,將胃弄壞,真是糟透了。每天只吃白飯配鹹菜喝開水,像受刑人一樣。這樣生活過了差不多一個多月,才慢慢恢復胃的功能。從此之後,我不論做什麼事都謹守中庸的原則。

放了寒假,四叔讓我送一筆錢到隴海鐵路孝義火車站,五叔在做站長。恰巧六叔也在五叔家作客,相見之下,記起小時候請六叔算卦,算出我能活60歲,而且將來長大不是做土匪頭頭,就是當個很守本分的好人。

這次再相遇,又請六叔卜卦,結果算出我要再讀兩年書,而且家中亦有變化。我想莫非要留級?否則為何要多讀一年呢?

回開封沒多久,有了答案。原來是水專奉命與河大合併,由河大成立工學院,將水專併為水利系。大哥也由水專註冊主任升為河大南分院教務主任,專科學制讀三年,大學讀四年,所以我從專科生變大學生,需要多讀一年才能畢業。這一點六叔算得還真靈。

復原回到開封,無論水專或河大,學校設備一切完美,生活環境較逃難期間不知好多少倍,老師也是很有名的學者,再配合圖書、參考書、教課書等有利條件下,兩年內學到不少東西。大概應學的都學了吧。不過自己仍覺得很空虛,學到的東西只是皮毛不夠深刻。

學生生涯在內亂中草草結束

37年7月畢業時,但學校受到共軍侵擾,提前於5月就舉行畢業考試,就這樣我的學生生涯在逃難中開始,到內亂中草草結束了。

現在回想起逃難至鎮平石佛寺的情景,算是一大轉變,對大哥來講確實可憐又無奈。一個學校小職員,每月薪水能有多少?如何維持十餘口人的生活費用?當時我還小,不知兄嫂們的辛苦和無奈,只是過著同甘共苦無憂無愁的日子。 好在不久,我們兄弟姊妹都各奔前程了。我考上安陽初中,五弟憲舜到一個慈善機構,光姊考上開封女師,三哥考上開封高中。那時各校都有貸金,生活勉強可以維持,對大哥來說解決了些困難,也開拓了自己以後的人生希望。

我的父母去世太早,兒時的教育責任就由大哥大嫂擔負起來了,至今我無時無刻不有「子欲養而親不在」之憾。

後記

爸爸的求學時代概括了抗日和國共內戰,其中考國立一中那一段常聽爸爸說起,一個早上翻山越嶺跑了六十里路去考試。遷校到寶雞也常聽爸爸說起,那個時代求學太不容易。

重看稿件才發現爸爸只寫到大學畢業就停筆了,天啊!怎的我還記得他到南京去領正式的畢業證書呢?還在南京咳血,差點成了野鬼?來台灣在基隆上岸,遇上鬧學潮,本來要去台大當助教就沒成行,後來遇到恩師給推薦去嘉義農專和屏東水利局,爸爸選擇了水利局,才遇到了媽媽……以上這些爸爸竟然沒有寫。(孟慶玲)