編按

吳紹雍先生民國12年(1923)出生,本來要報考軍校,卻因為抓兵而直接踏入戰場。曾經為躲避日軍轟炸,「日夜顛倒」地行軍,從四川穿過三個省分到達雲南;曾經走過喜馬拉雅山一帶,和美軍敢死隊並肩作戰,與叢林吸血生物「為伍」。又曾經連夜逃離被共軍占領的家鄉,曾經和步槍上了刺刀的投共分子對峙,曾經在火車站目睹離亂世代骨肉分離的場景。

接受訪談時已經100歲的吳先生,談起記憶中的「曾經」欲罷不能,即使女兒多次提醒可以稍作休息,仍滔滔不絕地說著他的人生經歷。本次訪談要特別感謝吳先生的女兒吳亦仙及吳真真女士的協助訪問、記錄內容,才能順利將她們父親口述的珍貴片段,串聯為完整故事。(羅國蓮)

文/吳紹雍口述,吳亦仙、吳真真、陳淑美、李禹嫻採訪記錄,羅國蓮、李禹嫻整理

圖/吳紹雍提供,李禹嫻翻拍

夏天一到打擺子,晚上流鼻血

我是癸亥年正月二十(1923年,民國12年)出生在四川渠縣的鄉村,家中有五個兄弟,三個姊妹,總共八個孩子。小時候去私塾唸了八年的古書,也念過初等小學校及高等小學校共七年[1],因為當時父親認為讀傳統的古書老古板沒什麼用,要讀洋學堂,所以去考了私立的鳴遠初中,是在四川渠縣的教會學校,要住校。

讀了一年鳴遠中學後,因為全身長瘡向校方請假,但學校不允許補考,以致於被開除學籍。原本繳了學費,準備回校讀初中二年級,才發現已經被退學,只好申請退費,改考軍校。

小時候一到夏天我就打擺子,就是瘧疾,晚上還流鼻血。家中的狀況算是富裕,經營製酒賣酒的生意,有兩位製酒師傅,家裡也請了長工,還有田地種植玉米、小麥、高粱。

白天懸崖邊睡覺,晚上拉繩趕路

我17歲時,本想就讀國民黨的中央軍官學校,和兩個同鄉一起前往成都考軍校,結果在龍泉驛我們三人就被何應欽的25補訓處抓去當兵。因為想回家,我曾逃過兵還有化名但又被抓回,始終回不了家只好就當兵了。當時抗戰已起,兵源不足,到處抓兵。

我是20軍的配給砲連,約在民國30年舊曆年前後,參與了第三次長沙會戰,長官是楊森[2],軍政部長[3]是何應欽。年輕熱血的我,參加了敢死隊,作戰時身受重傷,幸好交情好的弟兄冒險至戰場,將氣息尚存的我抬了回來,當時敢死隊成員僅倖存二人。

會戰結束後軍隊重新整編,軍政部25補訓處改為陸軍新編30師88團,胡英傑此時升任團長,因此結下緣分。後來改為青年遠征軍,要到印度訓練,還記得規定是「16歲以上30歲以下的出列,如果願意的就加入遠征軍,不願意的就回去原來部隊」。我們便從龍泉驛出發,經四川威遠、貴州畢節到雲南曲靖先等火車,抵達昆明後再等搭飛機。

前往昆明的途中環境很苦,不停有戰機飛過,砸下炸彈。因為日軍不斷轟炸,山路彎彎曲曲,處處是懸崖,加上白天太陽猛烈,所以我們索性白天睡在懸崖邊,晚上再趕路。但是一邊走路一邊打瞌睡,加上懸崖陡峭,夜間行軍視線不明,擔心一個不小心就會掉下懸崖,所以就用吊繩掛在身上拉著走,每個人背後再貼上一張白紙,以便辨識前方有人。

夏季的軍服是棉質的,早已破爛發臭,裡面的棉花都掉出來;滿身都是蝨子,耳朵全是蝨子蛋。我們到曲靖後準備搭火車去昆明,但是光等火車就等了半個多月;到昆明時才換掉軍服,消毒傷口。我是小兵,也不知道為什麼要等這麼久的火車,只能聽從上級指示:等就是了。

在昆明等飛機,吃的是紅米稀飯;因為不適應,很多人都拉肚子。後來從昆明出發,搭陳納德(Claire Lee Chennault)飛虎隊的飛機[4],到印度汀江(Dinjan)開始受訓,與美軍約3,000名砲兵一同受訓,這時才知道原來就是所謂的「敢死隊」[5]。

中國兵與美國兵的洗澡衝突

當時我大約19歲左右,抵達印度時,天氣很熱,太陽很大,當地人的皮膚很黑,女生穿著鼻環,而當地人看到我們又髒又黑的模樣,也有點排斥。一開始我們還在訓練階段,營房還沒有蓋好,只能住帳篷。帳篷很大,會墊木板,裡面太熱時,我們會把床鋪搬到外面。

在印度訓練了一年多的時間,盟軍只有美軍,大多是黑人,其他都是青年遠征軍。原本的軍服裝備都換成美軍提供的裝備,受訓期間吃的軍糧也都由美軍提供,資源很不錯,有咖啡、牛奶和牛肉罐頭。原本瘦小的我,正值發育成長期,因此長高長壯許多。美軍甚至還配給香菸,美軍和中國兵都有,但中國兵不抽,因此美軍會用1盧比向中國兵買菸。

當時物資分配的代號是BAD(早午晚)餐,由史迪威(Joseph Warren Stilwell)將軍直接與美方聯絡發給我們。不過中國人往往一餐就將三餐的分量都吃完了,因為中國人吃米飯長大,而美軍是依營養的補給分量來劃分三餐,所以他們實際吃的分量並不多,中國人會覺得不夠飽腹。

美軍的物資裡有一種中國兵喝不到的飲料,還有菠菜罐頭、鳳梨罐頭等多種罐頭。當管理糧食的守衛是黑人的時候,不准中國兵去拿罐頭;但如果是白人,他們就會用手指比「一」,表示我們只能拿一個罐頭。其實多拿美軍也看不出來,但黑人站衛兵時就不要去惹他們,不然他們會哇哇叫。

跟美軍一起生活受訓時,有一件令我印象深刻的事情:有天大家一起排隊洗澡,美國兵和中國兵起了衝突。中國人慣於打群架,比較團結,會相互幫忙,就拿起洗臉盆到處打;美國人卻是站在旁邊看,嘴裡說「no!no!」而不出手,只去叫了翻譯官來,這場衝突,因為是美軍歧視中國人,結果以道歉收場。

在印度行軍期間,胡英傑長官將我調到印度蘭姆伽[6](Ramgarh,在印度東北部)邊營房站衛兵。我觀察每到晚上,中國人、英國人、美國人、印度人大家輪流站衛兵,這時候會比官階,比較大的不用站,但也沒有人偷懶。

當時美軍在當地(印度)辦了通信學校訓練國軍,分為無線電班和有線電班,我是無線電班的。我因為成績優異,在無線電班受訓完畢,被調通信排,分配到三部無線電機。當時只有我可以熟練收發電報,一分鐘收38個字,每三到五個字母組成一字。

吸血螞蝗上身,芒果吃到生病

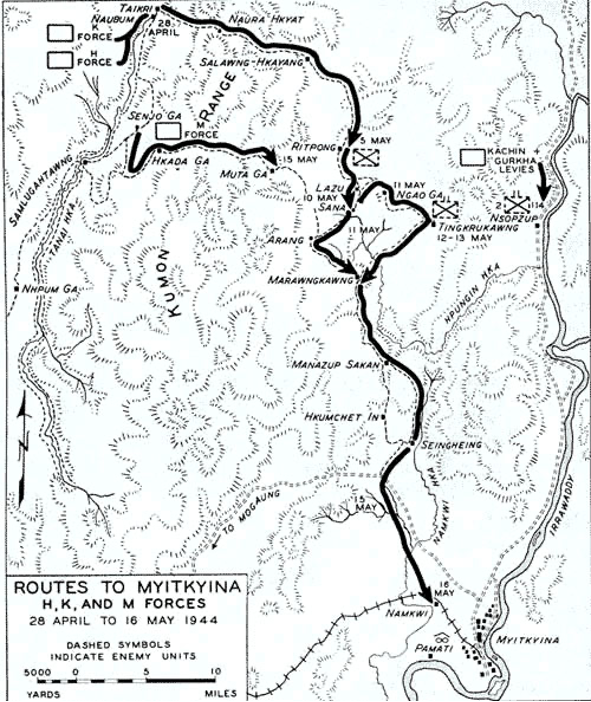

隨後史迪威將軍前往密支那(Myitkyina)部署,有三個多月都在山區行走,就由我擔任通信兵,負責收發電報的工作。我還記得三個號碼「284」、「179」、「300」,是與美軍聯絡時使用的無線電報機。由於我專責收發電報,一路上都得帶著300型無線電報機,這是一種能地對空、空對地通信,相對來說又比較輕的機型,故而其他工作如背負主機、腳架、天線、白布板等,就由同行的另外三人負責。另外兩款284型、179型的機器不僅特別重,也無法地對空、空對地與美軍聯繫,所以我們沒有攜帶。

我們和日軍打的第一仗是在緬甸雷邦,日軍往喜馬拉雅山撤退,我們在後面追,但我們的傷亡比較嚴重,我也被日軍打傷;第二仗是在丁高,我就曾使用300型的無線電機和美軍聯絡。在前往密支那的路上,我們走野人山左邊附近的一座山駝峰[7],環境十分險惡,叢林濕熱且充滿水蛭、螞蝗、蚊子,就連水裡面也有前二種生物。被螞蝗刺到身上,不癢也不痛,但血出不來,會腫起來一大包,只好一直拍打,讓螞蝗和血退出來,血流不止。部隊常走散,跟著一起行軍的軍官可以睡行軍床;小兵就只能自己找位置睡覺,兩人一組撐著膠布在頭頂上,腳下很多紅螞蟻,必須把身上整理乾淨,再戴口罩,才睡睡袋。

我們從喜馬拉雅山下來,到達伊洛瓦底江(Irrawaddy River)的時候,聽說有英國傘兵落在對面、被日軍占領的區域。由於伊江水深難以撤退,他們被困住,只得就地紮營。我們為了避開日軍,從另一邊繞路前往支援。在爬山時美軍盟友有槍枝和大砲,中國人的體力畢竟比不上美國人,美軍一直說「come on, let’s go」,催促我們趕快前進。

當時日軍最精銳的部隊共30萬人,占領了位於伊洛瓦底江口的密支那。美軍攻打密支那的策略是「圍點打援」,也就是將密支那圍起來以斷絕日軍的槍砲、糧食等後勤支援。日後中共在東北也用「圍點打援」的策略對付國軍。

在叢林生活的記憶還有很好吃的竹筍,長得比冬瓜還大;我們把米放在竹子裡,加鹽巴用火烤,米吃起來甜甜的,在山上不會餓飯的。野人山一帶還有一種芋頭,旁邊會結很多小小的塊狀根,伙伕拿來煮了吃發現會抽筋,這種芋頭好像是有毒的。另外當地地處熱帶,也有土芒果。還記得當時看到猴子在很高的樹上摘芒果吃,我們摘不到就故意用石頭丟猴子,結果猴子模仿我們用芒果當武器回擊,我們就不費力地在地上撿芒果吃。不過人吃多了芒果會生病,眼睛、皮膚都發黃,得到芒果痧。我們用鋼盔煮東西吃,碰到印度人,熟知此地野外食物的他們,會主動提醒哪些東西可以吃,哪些野食不可亂吃。

民國33年6月29日晚上,我的腿部受傷,送到美軍的野戰醫院療養。傷好時已經是8月,我回到原來的部隊,但是孫立人將軍的第38師已經收復密支那,正在擴充新1軍,同時廖耀湘師長的第22師也改編為新6軍。跟隨局勢變化,我隨著新1軍一起回到了雲南。

注解

[1]一到四年級是初等小學校,五到七年級是高等小學校。

[2](編注)楊森,四川人,在第三次長沙會戰時任第九戰區副司令長官兼第27集團軍總司令。

[3]軍政部部長相當於國防部長。

[4]其實是美國淘汰下來再整理過的軍機。

[5](編注)根據吳紹雍提供剪報的資料──1989年《中國時報‧人間副刊》所摘錄《史迪威與美國在華經驗1911-1945》一書的內容,此處「敢死隊」應指「美軍志願敢死隊」(GALAHAD,又名Merrill’s Marauders),現今常見的名稱為「麥瑞爾突擊隊」、「麥瑞爾的打劫者」,簡稱「麥支隊」。

[6](編注)印度「蘭姆伽」又譯作「蘭伽」、「藍伽」、「藍姆伽」、「拉姆格爾」等。

[7](編注)此處「駝峰」應指喜馬拉雅山脈東緣的山區。