本文為作者所著〈抗戰期間日軍在華之細菌作戰:由蘇聯軍事法庭之審判紀錄談起〉之修訂版;原文刊於《近代中國》,第59期(台北,1987.06),頁155-181。

文/姜書益撰寫,汪琪、羅國蓮、廖文瑋編輯

圖/姜書益提供

近年由於西方與日本學者相繼發表二次世界大戰期間,有關日本細菌部隊以盟國軍民(多半為中國、蘇聯人民)進行各種殘酷而駭人聽聞的細菌和醫學試驗之報導,曾一度引起世界輿論譁然,惟因此事一則屬於「秘密中的秘密」[1](此係第731部隊長石井四郎語),其詳情自然難為外人所得知。再則一九四五年八月蘇聯對日宣戰後,紅軍對強弩之末的日本關東軍進行閃擊戰,「第731」與「第100」兩支細菌部隊部份人員為蘇軍所俘,其滔天罪行自然無法為外界所覺察了。

然而,根據陸續公佈的盟軍戰時機密檔卷証實,有關日本細菌部隊之滔天罪行始終未為外界知悉之最大原因,實係戰後日本細菌部隊之首惡份子石井四郞等人與美、英達成某種協議,日本皇軍在中國幹下最殘酷最醜惡之罪行,在美、英刻意掩護下而鮮為人知。[2]近年由於媒體不斷報導,日本細菌部隊的罪惡真象始逐漸大白於世。

有關日本細菌部隊[3]以活人進行醫學與細菌試驗一節,日人森村誠一在《惡魔之飽食》一書中,已有詳盡之描述。在此,本文擬根據蘇聯一九四九年十二月二十五日至三十日,在遠東濱海邊區伯力軍事法庭審判紀錄[4],將二戰期間日軍在中國戰場上各次細菌作戰(日人為保密起見,將其稱之「防疫給水作戰」)詳細作一說明。

根據蘇聯俘獲日軍各項機密作戰命令,以及各被告在蘇聯軍事法庭上之供詞均証實,日軍各細菌部隊在一九三六年前後就已完成細菌作戰之準備,即已經結束其在實驗室或靶場上的試驗階段[5],並正式在日蘇衝突及中國戰場上的各次軍事行動中開始使用細菌武器,完全無視一九二五年六月十七日「禁止在戰爭中使用窒息瓦斯、毒氣及細菌武器」(Protocole Concernant la Prohibition D’Emploi A la Guerre de Gaz Asphyxiants,Toxiques ou Similafres et de Moyens Bacteriologiques)之《日內瓦議定書》。[6]事實上,這也就是日本始終拒絕簽署該議定書的原因之一吧!

日軍在華進行化學戰

日本帝國主義者對中國人進行毒氣與細菌戰,可溯自一九三○年台灣的「霧社事件」,對原住民同胞進行瓦斯毒氣攻擊。嗣後日本人完全不顧國際公約之禁止,而不斷在中國戰場上使用毒氣甚至細菌「武器」。根據一九八四年六月三十日美聯社發自東京的一項報導指出,日本學者在華盛頓美國國家檔案館發現一份題為「中國事件期間化學事例」之檔案透露,「一九三七到一九四五年間,日本皇軍曾經不顧國際條約之規定,在中國大陸使用芥子毒氣及其他各種毒性化學武器。」報導並稱,「這份長達70頁之報告是東京一大學的栗屋教授,在戰後日本戰爭犯罪(War Crime)審判有關的國家檔案中發現。上項審判正式名稱為『遠東區國際軍事法庭』(International Military Tribunal Far East)的文件中,詳述日軍在一九三八至一九四二年間,在中國大陸進行過56次化學作戰行動。」該項文件並指出,戰爭期間,無數日本化學戰人員向中國軍隊「發射多達一萬枚含有芥子氣及另一種會造成噴嚏或嘔吐的毒氣彈。⋯⋯日軍在一九四四年之前,在超過100次攻擊行動中使用了毒氣,造成三萬六千人送醫治療,以及超過二千人喪生。」根據該報告,當時中華民國陪都重慶「堆滿了其他証據,包括防毒面具的濾氣罐和毒氣彈等等。」許多西方醫療人員與日本軍官亦證實,日軍確曾使用毒氣作戰。

報導稱,栗屋教授並提出另一項美方文件,指控日軍在中國戰埸上使用細菌與毒氣戰,此一「由美國毛羅上校於一九四六年四月所完成的報告指出,日本高級官員不祇戰地司令官應為毒氣戰負責,報告並強烈主張戰爭犯罪審判之首席檢察官季楠(Joseph B Keenan)的要求下,完成上項報告。」季楠即蘇聯國家公訴人謝米諾夫所指責者。

當時這名出席遠東軍事法庭之蘇聯公訴人,曾將若干為紅軍俘虜的日本細菌部隊人員之供詞及機密資料交給美方代表季楠,但未見日本戰犯受到控訴。栗屋教授表示,「雖然毛羅上校首先發出要求,但盟軍在東京的檢察官並未對這26名甲級戰犯中的任何一人,提出發動毒氣戰的控訴,……從前許多日軍人員在接受訪問時表示,戰爭結束時所有知道這類化學與細菌戰之軍官及人員,均受到上級要求他們絕對保密的指令。」

報導稱,另一位長崎大學的恆吉教授在一項訪問中亦表示,「他在美國的檔案中發現了另一批文件,這些文件亦証實了栗屋教授說法之真實性。他說這些文件顯示,美國參謀首長聯席會議曾命令麥克阿瑟將軍,將所有日本『武器科學資料』交給美國國防部,並且要求他們勿讓其他盟國得到這些資料。」其中有關细菌部隊方面之機密資料均得自滿洲關東軍第731部隊,「這支惡名昭彰的部隊曾在大約3000名美國、中國及蘇聯戰俘身上施打斑疹傷寒、霍亂及黑死病菌,進行各種試驗。」但是基於「美國國防與國家安全利益」,此項資料始終未曾向外界公佈,而且包括石井四郎在內的大多數細菌部隊之負責幹部亦始終未受到法律的制裁。

恆吉教授並表示,關東軍「第731部隊」的姊妹部隊「第1644部隊」,即屬於日本「華中派遣軍」的南京「榮」字第1644部隊,曾在中國大陸的幾次實戰中使用細菌武器,他說:「日軍將感染了黑死病菌之跳蚤,投到中國大陸南方的城鎮中,在細菌武器使用上,造成-次『局部但前所未有的成功使用紀錄』。」有關日軍在中國進行細菌戰之詳情,稍後將進行說明。

以上係一九八四年六月日本立教大學教授栗屋憲太郎與長崎大學教授恆吉,在美國國家檔案館所找到,有關一九三八至一九四二年間,日本以毒氣攻擊中國軍隊之秘密文件。[8]一九八四年十月六日美聯社另一報導指出,日本中央大學商學院日本現代史助理教授吉見義明,日前在借自美國國會圖書館之250卷關於《武漢會戰期間化學作戰報告》之微卷紀錄,亦發現一篇有關日軍在中國戰場進行化學戰之極機密報告。此一由當時指揮武漢作戰的「華中派遣軍」參謀長河邊正三之報告,係根據實際負責執行的第二師團長東久邇宮,以及第十一師團長岡村寜次等人之報告綜合整理完成的,並於是年(一九三八年)十二月十一日向當時日本陸軍次官山脇正隆提出,此一長達142頁之紀錄,詳細描述了當年日軍對華實施化學戰之整個過程。

根據這份報告書,僅在一九三八年八至十月兩個月內,日本就對中國軍隊進行了375次毒氣攻擊行動,使用了約42000發毒氣彈,毒氣以氰化二苯鉀為主,非但可使對方肌肉無力,大量吸入還會致命。報告指出「施放後,迫使一半士兵不得不撤退,部分士兵則因肌肉無力而遭刺殺。」並謂「效力高達80%」云。

這項報告並附有《化學戰教育計劃》,嚴令日軍各部隊在進行化學戰時,須嚴守機密並須消除一切可資証明的証物。[9]由此可見日本皇軍不僅蔑視國際公約並意圖湮滅証據,以上是日本歷史學者之研究報告,在在說明日本皇軍在中國戰場之罪行,惟在細菌戰部分則甚少提及。筆者擬根據一九四九年十二月蘇聯濱海邊區伯力城軍事法庭之審判紀錄,就日本戰俘供詞中有關在中國戰場進行細菌戰行動作一詳細說明。

諾門罕事件[11]

論者謂日本與俄羅斯兩帝國主義者,對中國廣大領土覬覦野心是互為消長的,當東方日本軍國主義勢力上升時,北鄰的沙俄乃稍事收歛,當北方蘇聯共產帝國氣焰高漲之際,東邊的倭寇就不敢吭氣,但他們對中國的野心卻從未放鬆。

一九三一年「九一八事變」,日本帝國主義者兵不血刃便取得中國東北這一大片土地,關東軍少壯派軍人有意再強佔中國另一塊土地──蒙古,以實現「田中奏摺」的下一步。但是一向為沙俄視為禁臠的蒙古,豈容日本的染指,「九一八事變」後,蘇聯帝國主義者即向日本提出警告,不得對蒙古有非份之想,一九三六年三月十二日蘇聯更與外蒙政權在烏蘭巴托(庫倫)簽署一項軍事協定,根據此項協定蘇軍進入蒙古境內,完全無視中國主權之存在。

關東軍在日本帝國大本營之授意下,有意試探北極熊在遠東的實力,以為未來策應納粹德國東、西夾擊蘇聯之參考。一九三九年五月十三日,偽滿與偽蒙兩個傀儡政權因所謂「邊界問題」在呼倫貝爾之諾門地區發生武裝衝突,關東軍乃渡過哈勒欽河直入蒙境。日蘇兩帝國主義遂在中國土地諾門罕再度展開戰鬥,經過4個多月之武裝衝突,日方終以損失慘重而收兵,據說這次衝突是一九○五年日俄戰爭以來最激烈的一次,日軍傷亡高達18000人。[12]惟蘇聯一項報導則稱,當時「打死打傷及俘虜的敵軍有6萬多人,並繳獲大量的裝備。[13]顯然關東軍在此次衝突中似乎吃了些苦頭。這就是日蘇「諾門罕事件」的大概情形。

根據被告第731部隊訓練部部長西俊英中佐之供詞,該部隊派出的敢死隊,由一名經常在活人身上進行細菌試驗,並且參加細菌行動的碇常重中佐率領,在一九三九年的「諾門罕事件」衝突中,首次在戰鬥環境下,用細菌武器對付蘇聯紅軍。[14]此外,參加戰鬥的日軍並割下一些戰死或俘虜的頭髗和四肢,泡製了不少標本,放置在第731部隊的「人體器官陳列室」供大家觀賞。[15]根據供詞紀錄指出,「諾門罕事件」當日軍撤退時,出發前預立遺囑並以鮮血劃押的碇常重中佐,及其所率領的敢死隊人員,就以強烈的傷寒菌及炭疽熱細菌,將滿蒙交界的哈勒欽河的河水污染了。[16]

西俊英中佐供稱:「一九四四年七月,我從孫吳支隊調到平房站去擔任訓練部長一職,當時把工作移交给我的是前任訓練部長園田中佐,當天園田就回日本去了。在我把他的保險櫃打開時發現一份文件,上面說明在『諾門罕事件』發生時,曾使用過細菌武器,保險櫃內藏有當時攝製的照相底片、參加此次戰役敢死隊人員名單,以及碇常重中佐下的的命令。」「現在我還記得敢死隊中內有官佐兩名、曹長及士兵約20人。在這份名單下面有用鮮血簽的姓名,首先簽名的是隊長碇常重,隨後是碇常重下達的命令數則,其中說明應如何上汽車、如何利用汽油桶,接著還有一些說明如何歸隊的指示。我從這兩份文件知道,由這二、三十人組成的敢死隊曾經使用細菌污染了一條河,我想應該是哈勒欽河。次日我將這兩份文件交給碇常重中佐,當我把這些文件交給他時,順便詢問這次行動的結果如何,碇常重默然收下文件,但並未作答。」[17]

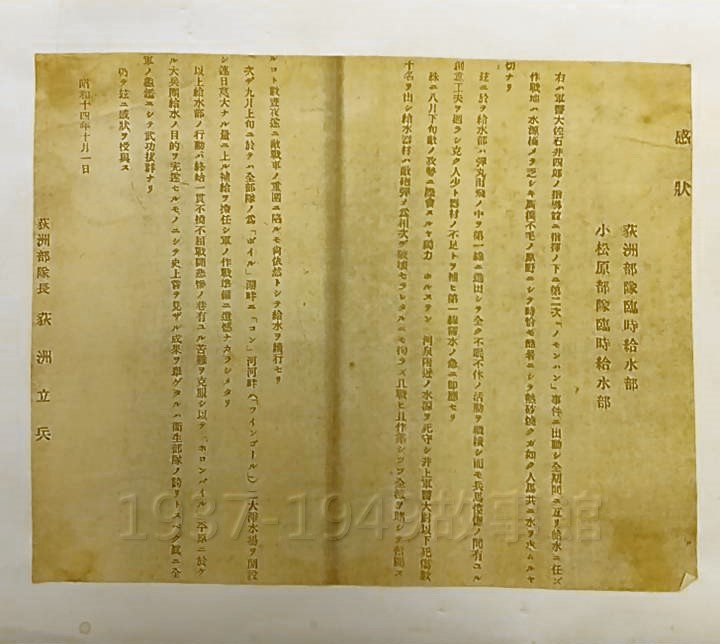

根據蘇聯所俘獲軍文件証實,由第731部隊所派出而由碇常重中佐所率領的敢死隊,對蘇聯紅軍所進行的細菌戰攻擊行動表現優異並有「巨大成就」。因此,主持此次戰役即諾門罕事件的日方負責人荻州立兵將軍,便要求石井部隊(即第731部隊)對該敢死隊人員給予特別奬勵,而碇常重中佐也因下毒有功而晉升大佐。[18]事後荻州立兵將軍曾以「感狀」(即所謂「褒獎狀」)一紙,對石井四郎所領導下的第731部隊所派出的「臨時給水部」,在「諾門罕事件」中對蘇聯紅軍進行的給水戰(即細菌戰)之傑出表現,予以大肆讚揚一番。當然在這張「感狀」裡是絕不提他們在哈勒欽河撒放細菌之劣跡的。[19]

寧波行動

根據蘇聯伯力軍事法庭之指控,一九四○年五月至七月,日本關東軍第731部隊頭子石井四郎,曾親率一支攜有大量傷寒、霍亂病菌,以及鼠疫跳蚤的「遠征隊」前往中國南方,正式以細菌武器攻擊無辜的中國平民百姓。該項指控指出此一遠征隊,曾以鼠疫跳蚤撒佈在浙江省寧波一帶,因而造成此一地區鼠疫即「黑死病」流行,無數的中國民眾因而死亡。據外電引述「新華社」的一項報導指出,日軍40多年前在寧波進行細菌戰餘毒,目前仍在該地區肆虐云云。[22]

關東軍第731部隊的遠征隊為害華中地區之事實,不僅可由各被告在蘇聯軍事法庭之供詞,更可由蘇聯俘獲日本關東軍各項機密文件得到証實。第一項文件係前關東軍司令官梅津美治郎中將[23]一九四五年七月廿五日下達給關東軍野戰鐵道部隊司令官草場辰巳[24]的「丙字第659號作戰命令」。該文件的內容是要求後者派遣車輛運送所謂的「加茂部隊」之「奈良特遣隊」,連同其所攜帶的器材在內,於是年八月六日以前運抵上海。[25]

另一項文件則是關東軍野戰鐵道部隊司令官草場辰巳中將於一九四○年七月廿六日所頒發的第178號作戰命令,此項命令指示,有關該「特遣隊」連同所攜帶的器材,於七月卅日自平房出發,經哈爾濱、長春、瀋陽、山海關、天津直達上海的全部運輸路線[26],該項命令並在備考欄中指出:「所運器材因係必須保守秘密之特種器材,故未標註名稱。」上述兩項文件中所指的「加茂部隊」,即本文一再提及的關東軍第731部隊或石井部隊之化名,「加茂」者係該部隊頭子石井四郎誕生之地也。而文件中再三提及的「奈良特遣隊」,一九四○年七月間將攜帶一批秘密器材,自第731部隊的駐地平房站出發前往華中之事[27]。毫無疑問,這支「奈良特遣隊」即川島清、柄澤十三夫等被告,在蘇聯軍事法庭上所一再提到的那支隊伍,亦即由石井四郎親率的那支「特遣隊」。那麽究竟是什麽物品才須要被日本軍閥特別註明是「須嚴守秘密的器材」之字樣,至此,我們便可以徹底明白,也就是將用於「寧波行動」中的「秘密武器」細菌了。

注解

[1]一九四九年十二月廿七日早庭審訊紀錄,被告梶塚隆二中將供詞,「審判材料」,頁313(「審判材料」詳細說明請參見註4)。

[2]詳見一九八四年六月三十日美聯社東京專電。𨍭引自同年七月二日《中央日報》,第五版。另見一九八五年八月十一日,美聯社,倫敦專電。另見Robert Harris and Jeremy Paxman, A Higher form of killing:The secret story of chemical and biological warfare(Hill and Wang,New York,second printing), pp.152-161。

[3]二戰期間日本皇軍可能有6支「防疫給水部隊」(按:細菌部隊的化名),即關東軍防疫給水部(第731部隊,位於哈爾濱的平房驛),關東軍獸疫預防部(第100部隊,位於長春以南的孟家屯,或名「關東軍馬匹防疫廠」),華中防疫給水部(「榮」字第1644部隊,化名為「多摩部隊」位於南京),華南防疫給水部(「波」字第8604部隊,位於廣州中山大學醫學院),以上4支細菌部隊均有確實資料佐証。另有華北防疫給水部(位於北京西郊八達嶺附近,豆店人民公社,中共空軍902部隊左側),以及南洋防疫給水部(位於新加坡),後二支細菌部隊並未發現資料。

[4]蘇聯遠東濱海邊區伯力軍事法庭,曾於一九四九年十二月廿五至三十日,就關東軍司令官山田乙三大將等12名「前日本陸軍軍人因準備和使用細菌武器」一事進行軍事審判。有關此項軍事審判全部材料已於一九五○年由蘇聯莫斯科政治書籍出版社出版。原書藏於哈佛大學總圖書館(Wigner Library)斯拉夫語圖書部分。詳見Материалы Судебного процесса по делу, Бывших Военнослужащих Японской Армии, обвиняемых в подготовке и применений бактериологического оружия. 1950г. Москва, Государственное издательство политической литературы。

[5]按731部隊正式名稱為「關東軍防疫給水部」,因其負責人為軍醫中將石井四郎(按:期間曾一度由軍醫中將北野政次出任部隊長),故該部隊又名「石井部隊」,並曾化名為「加茂部隊」、「東鄉部隊」或「奈良部隊」。該部隊共分8部,其中第2部又名「實驗部」,負責在室外或靶場,以活人進行各種細菌和醫學實驗,為此目的該部隊特別在距哈爾濱146公里的安達(即大慶油田附近)設有一處靶場,專供進行各種細菌戰實驗之用。

[6]Adolf Boelling Overweg原著,俞叔平譯,《化學兵器與國際公法》(中國法學編譯社印行,台北,民國66年再版),頁61。

[7]圖二、三、七、八出自Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол, Май-сентябрь 1939г., Документы и материалы, “Новалис” Москва 2014,為紀錄片《哈勒欽河》(1939、1940)的畫面。

[8]同註3。

[9]詳見一九八三年十月六日,《朝日新聞》。

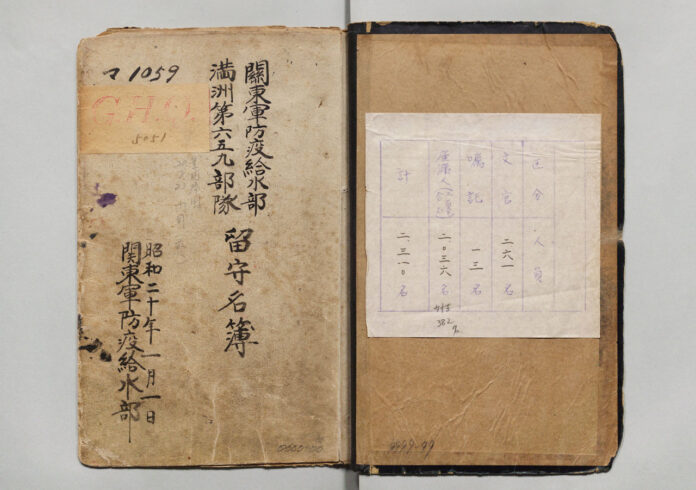

[10](編註)1945年關東軍防疫給水部在日軍的代號是「滿洲第659部隊」,731部隊是其下轄部隊,為石井部隊平房本部的代號。

[11]日蘇「諾門罕事件」,詳見Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол, Май-сентябрь 1939г., Документы и материалы, “Новалис” Москва 2014。另見O.Edmond Clubb, China and Russia: The Great Game (Columbia Univ. Press, New York and London,1971), pp.312-318。

[12]David J. Dallin, Soviet Russia and the Far East (Yale Univ. Press, New Haven, 1948) p.39。

[13]見蘇聯科學院、蒙古人民共和國科學委員會編,《蒙古人民共和國通史》(科學出版社,北京,一九八五年),頁325;另見一九八四年八月二十日莫斯科「和平與進步廣播電台」廣播。

[14]一九四九年十二月廿六日晚庭審訊紀錄,被告軍醫中佐西俊英供詞,「審判材料」,頁301-302。

[15]森村誠一,《惡魔之飽食》(光文社,東京,昭和五十七年,第17刷),頁39。

[16]見十二月廿九日晚庭審訊紀錄,蘇聯國家公訴人三級國家法律顧問斯米爾諾夫的講詞,「審判材料」,頁474。

[17]同註13。

[18]同註15,「審判材料」,頁474-475。

[19]見《諾門罕事件實錄》附錄,原書藏哈佛燕京圖書館三樓日文圖書部分。

[20]荻州立兵頒發的感狀,是筆者1980年代在美國念書時,從哈佛大學燕京圖書館找到的一本日文書《諾門罕事件實錄》的附錄影印而來。

[21]十二月廿七日早庭審判紀錄,被告梶塚隆二中將供詞,「審判材料」,頁314。

[22]見一九八二年月廿八日,法新社,東京電。

[23]見一九八二年月廿八日,法新社,東京電。

[24]草場後出任關東軍第四軍司令官。

[25]見《日軍在中國方面之作戰記錄》(國防部,台北,民國四十五年),第830號,頁245;另見案卷,第15卷,頁35-39,「審判材料」,頁26。

[26]同註23。

[27]同註23。