編按

陳猷(1918-2013)先生祖籍江蘇鹽城,當地以產鹽聞名。因緣際會,他的大半生卻貢獻給了台糖公司;不但參與台灣糖業工作,也成為見證台糖輝煌歲月的「台糖人」。在戰亂時代,一生由鹹而甜的轉折充滿險阻。

一九三七年十二月,陳猷剛從高職畢業南京就淪陷了,他既無法參加上海交大的入學考試,也無法前往南京就讀已經考上的藥學院。在顛沛流離中,他向後方轉進,希望能夠找到出路。一九三八年,他終於被同樣逃避戰火而搬遷到貴州的浙江大學錄取。但是一九四○年,就在他即將升三年級的時候,又面臨家中無力資助,而學校貸金未下的困局,幾乎被迫中斷學業。即便後來靠工讀度過難關,大學畢業後成為公務員,後來又如何來台,吃了「糖飯」?這當中靠的是機遇,但有更多先生自己的努力。

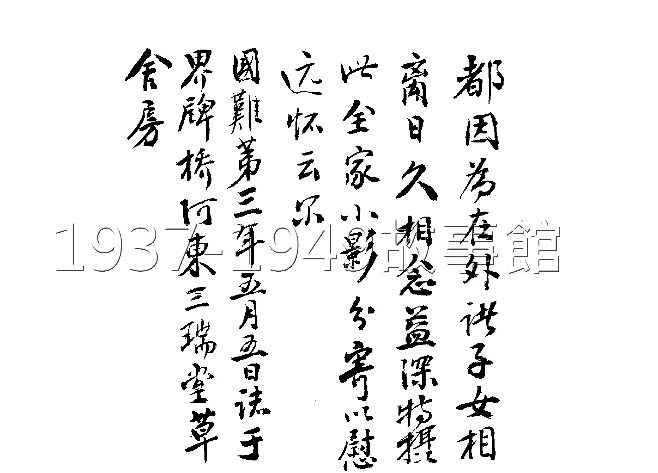

《鹹甜一生》是陳猷先生的回憶錄,該書於二○○七年出版[1],分送親友。我們根據他的女兒陳彬女士節錄及整理的文稿,進一步依據時序與內容,將之分為六篇:第一篇敘述一九三七年以前的童年歲月,第二至四篇敘述求學、立業、成家[2]的過程,第五至六篇敘述自請來台以後的生活。(羅國蓮、汪琪)

文/陳猷撰寫,陳彬、汪琪、羅國蓮編輯

圖/陳彬提供

我家祖居江蘇省鹽城縣上岡鎮草堰口鄉陳家坎,父親上壽下鏡[3],字鑑湖,母親藍氏。到我,已是第六個孩子。四男、兩女,「家」字排名,我名家驥。讀高小時,有同名在前,上初中後,父親為我改為單名猷。讀浙江大學時,國文教授祝文白老師為我起個字叫「嘉季」,幫助單名有時不易稱謂。

父親曾在南京高師讀過法律,高師即後來中央大學前身。家中除有廣大農地須要照顧外,還有木行一座,因此學業結束後,未入仕途即歸鄉務農。自我記事起,就沒見過木行,想來早就息業,但家中有又寬又大楠木板一批,父親視為至寶。祖父母殯葬時,這批楠木部分做了棺木,其他妥為保管。

水淹海浸,縱有農田七百畝,生活亦難矣!

我們江蘇北部通稱為裡下河十七縣,河道縱橫,土地廣袤,若果每年雨水順調,農漁業生產應不亞於江南太湖流域魚米之鄉。但雨水多時,廣大田園,盡成澤國,連城市亦遭淹沒。乾旱年頭,海水倒灌,農田被鹽水掠過,生產無法恢復,實在是地大而物不博。我家耕地,水田以風車計算,一部風車,自河道內抽水灌溉,大約六十畝地,不過水頭條件較好,生產力高,水尾則較差。旱地以畝計算。我家土地面積,大約水旱各半,水田是六部風車,也就是總面積約七百畝左右。未用放租方式,而係將土地交與農戶耕作,屆收成時,分收產品。我們小時候曾經住在農戶家看收,很是有趣,那都是幾代下來的共同生產關係,看收、烙石灰印不過是完成手續而已。父親終年奔波於各筆土地各戶耕農間,雖不親自下田操作,然與農戶協商種植計劃,調整灌溉排水,土地改良方案等,無不細緻精確。可惜天不從人願,受旱澇蝗害等不可抗力災害,常在十之六七。靠天吃飯,難矣。

蘇北老家的童年歲月

我出世歲餘體弱多病,先母受疫病流行見背,大小差距十一歲的六個兄弟姐妹,頓失生活與管教重心。家中雖有男女幫傭,但父親生活壓力特大,大姐照顧我特多,我又時常鬧病,情況甚差,祖父母就建議父親將我過繼給二伯父母,因為二伯母祗生了兩位姐姐,大我十多歲,沒有再生。他們欣然接受,父親也祗有同意。誰知他們收養我以後,照顧並不週到,健康狀況也未改善,並且得了鼓脹病,腸胃消化不良,常常到處嚷嚷「嗲嗲餓!奶奶餓!」叫個不停。爺爺奶奶捨不得,徵求二伯父母的同意,又由父親把我領回家。當時自己才兩三歲,不記事,常被哥哥姐姐拿這個話題取笑我。尤其後來看我長壯了,說「當時還怕你長不大呢!」

因為我們兄弟姐妹多至六人,所以父親非得尋娶繼室不可,但條件較為複雜,因此延誤甚大,四、五年後才自縣城內物色到王姓母親進門。這對她來講,不能不算是很有勇氣了。繼母是二十七歲進我們家,因為是縣城內出身,對於經營農業知道得很少,在管理田產上幫不了父親多少忙。孩子們雖多,也比較大了,而且大哥、二哥已離家住學校讀書,家中顯得和睦平靜。後來,這位母親,也為我們生了三個妹妹、三個弟弟,又是六位。所以我們家兄弟姐妹共一打。

土匪囂張上門搶劫,長工竟渾然不覺

我們家是標準的農村房舍,所謂前不著村,後不靠店,兒童到了入學年齡必須走到一里以外的後村一所私塾去上學。在我跟隨三哥、二姐到陳壯飛老師的私塾上學時,大哥已到揚州讀中學,二哥也去北邊鄰縣阜寧溝墩上高小了,大姐時讀時輟。有一兩年陳老師停教,我們就由父親自行督教,那要比老師所教嚴格而有效多了。父親不能長期專業任教,於是把我和三哥也送去溝墩小學就讀。溝墩離家雖然祗有十五華里(七公里半)但既要坐車,又要坐輪船,不可能通學而要住校。我祗有七歲,讀二年級,生活上尚不能照顧自己,學校宿舍勉強住了一個學期,三哥又不能完全照顧我,父親考慮必須另行設法要做長遠打算了。

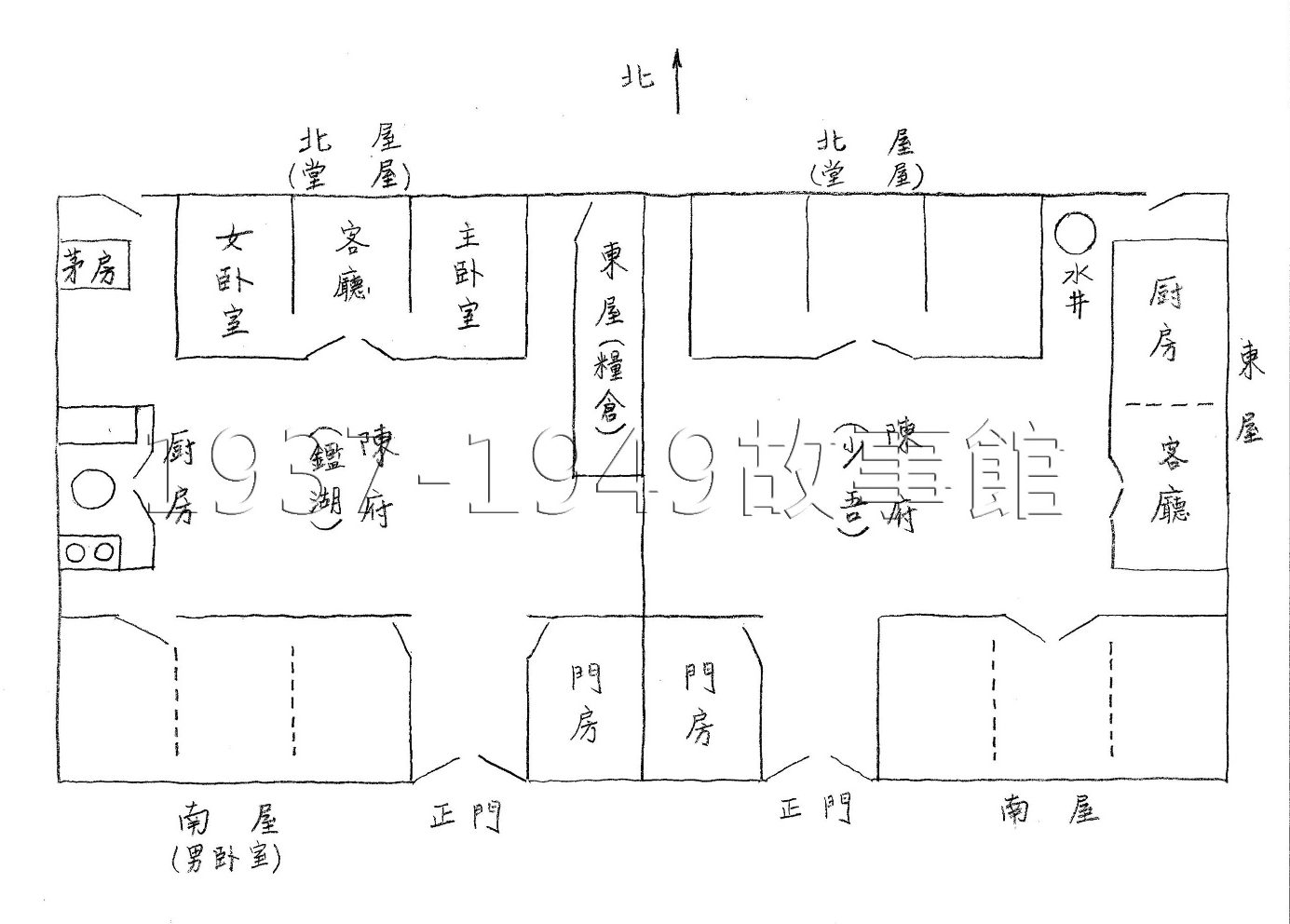

就在我六、七歲時,有個秋天晚飯後,大姐帶著我們三個小弟妹在堂屋東邊桌上做功課,父親和一位耕農在西邊桌上談收成。忽然闖進三個陌生人來,第一個進門後就把門後一枝步槍拿走,原來是土匪。那幾天母親回娘家不在,一個土匪就跑進她房間翻箱倒櫃,並把踏板底下一把手槍取走。父親在他們進門時乘亂自東北屋牆頭翻出去喊救兵了。匪徒們四人,一人在大門外把風,三人是從西屋和堂屋間牆頭翻過,打開後門進來的。父親雖然大聲求救,但是散住的民間沒有防衛力量,喊喊不過是盡人事而已。一個土匪拿著槍,對著那位耕農,把我們四個孩子,小的在前,大的在後,逼著我們排在神櫃之前,嚇得我們不敢吭聲,直求饒命,歷半個多小時,才揚長而去。我們家長工二楞子在他房裡還不知道堂屋裡發生重大搶案哩。事後父親知道兩桿自衛的槍被拿走了,損失了些財物,沒傷人命,也沒綁票,還算幸運。但父親怕三哥和我被綁票,用家裡現成的楠木板,架在南屋東房的屋樑上搭個舖,每晚用梯子爬上去再撤走梯子,早上再接下來。而為了子女安全及教育,這個老家不能住了,民國十六年,舉家遷入縣城。

童子軍大露營讓小土包子大開眼界

父親尤其重視子女教育問題,當時大哥已自省立揚州中學畢業考入國立同濟大學醫學院就讀,二哥則在國立勞動大學就讀。舉家進城後,立刻將大姐、二姐送入女校,三哥和我送入男校不同年級上學。不僅如此,三哥自幼訂婚的管達,大伯父家的二姐家蕙,姑母家的表姐、表弟,也全部邀來住我們家分別進校。當然,這是件大事,維持這樣的一個家,全部靠農產品出售支持,豐年尚可勉強度過,而蘇北水旱災頻仍,家庭經濟情況,不斷衰退,二哥、三哥祗好轉入軍事學校就讀。大姐結婚後停學,二姐改讀上海中德助產學校。我因為在省中就讀,住在家裡,故而開支甚省。父親光忙大哥的開銷,就筋疲力盡了(同濟要讀八年)。

我入縣立第二高小時,參加了童子軍活動,學校番號編為全國第四十七團。團長石崇仁老師,選了一小隊同學共十六人,在民國十九年參加於南京舉行的全國童子軍大露營,這是一件非常不容易的事情。鹽城到南京要坐兩天的輪船,再坐半天火車,來去路程得花五天,費用不小。童軍活動先得受相當長時間的訓練,使每位團員都很熟練各種參加項目,如旗語、結繩、救護、操演等,而營帳、餐飲、臥具、制服等設備均須相當經費。鹽城縣府及學校與團員家庭能完成此舉,實在不易。而我純粹是農村來的小土包子,居然能列身其間,至感光榮。那次一個禮拜活動與比賽,真正開了眼界。近百個團,上萬的人,都祗是中小學校的學生,大家生活在一起,歡樂在一起,競技在一起,舉辦起來,多不簡單!

鄉間城裡那些寬裝大肚婦人的秘密

連年水旱輪流災害,盜賊叢生。我家鄉間住宅,除東屋存放糧食外,其他都係空閑,但南屋仍被匪徒放火全部燒燬。東屋堆滿稻穀豆類,亦被放火焚燒,堂屋未被波及。因家中經濟情況甚差,稻穀未被燒燬部分祗得仍然去殼輾成煙燻後焦米,運回城內家中食用。這是天災人禍帶來的不幸,全家祗有咬緊牙關度過。不過堂姐、表姐、表弟們不能忍受,就個別返家不在我們家寄宿讀書了。民國二十年水災以後,年歲比較順調,政治也比較清明而上軌道,整頓治安為首要任務。縣府及各區公所成立靖鄉團隊,嚴厲緝捕兇殘盜匪送縣府法辦。清鄉工作持續三年方始結束,搶劫火燒我們家的匪徒數名,也在歷次綏靖工作中伏法了。

從我小時記事起,無論住在鄉間,或者以後搬進城內,常見寬裝大肚婦人進出,原來是賣鹽的,我覺得非常奇怪。鹽城縣有伍佑、新興兩個大鹽場,年產海鹽數十萬噸,鹽價很低,每斤不過一兩角左右,每個家庭消費量又不太多。鹽的體積雖不大、但很重,一個婦女能懷多少?而每日長途跋涉,又能賺得了幾文?家中大人們解釋給我聽,說她們賣的是私鹽,祗有晒鹽和銷售的成本。婦人腰纏三十二斤,若一天走三五十里地,跑個二三十家能夠賣完,就有五六元收入,也很不差的呢。鹽有油紙包緊,氣溫、人溫、物溫雖有差異,但不會潮解。祗要不被稅務人員抓住,在各行各業販夫走卒中,比較起來,這行職業不算太差。運河中,江蘇揚州是食鹽集運站,不知有多少富商,歷經多少年代,吃鹽飯。若與那些私鹽販比較起來,他們的財富,實在來得太容易,也太不應該了。

注解

[1](編注)陳猷,《鹹甜一生~陳猷回憶錄》(台北:陳彬,2007)。

[2](編注)陳猷先生的夫人任允慧(1918~1996)女士,山東省長山縣人(今屬鄒平縣),曾任經濟部商品檢驗局第一組第二科科長。

[3](編注)作者提及父親名諱時,加「上」、「下」二字,以示尊敬。