本文摘自鈕先銘著《還俗記》,中外圖書出版社於民國60年出版。

文/鈕先銘撰寫,李莉珩編輯

圖/廖文瑋翻拍自《還俗記》

那天晚上,我們點着油燈,一同商量着如何回雞鳴寺去。我當然不提我的話,只待二空和我兩人能說服守志師父,讓我能早點渡江歸隊。

「守印那裏走得動那遠的路?現在也沒有洋車。」守志師父在安排一切,他的個性,是願意大家都聽他的。守印師和二空來永清寺的時候,還沒有進入戰况,所以還有洋車可坐,洋車是三輪車的前身。「不走也得走,未必還抬了去?」二空頂着守志師。「我慢慢的試試看,你們扶着我。」守印師想自己來解決自己的問題。

「當然是抬了去。」守志師沒有理守印師的詞兒。「要他走,還不是湼槃在路上,最後還是得抬。」「那裏去找轎子?」我倒覺得稀奇了。「轎子?還不就用那把破竹椅子。」「沒有槓子也能抬?」「那還不是現來做。」「誰抬?你也參加?」二空還是不放鬆。「我抬?守印沒那麼大的命!你,老頭,和二覺,換班抬。」「有我?」我倒興奮起來了。

「你不也要去拿通行證麼?」守志師父也將防疫證叫成通行證。「通行證越早拿到越好,越遲一定越麻煩。而且你一個人根本不能去領,出了廟子,你那裏還像個和尚?抬着守印,就是你的護身符。」「那也好,我抬師叔進城,領到了那張證,我再回來。」

「你回來做什麼?就住在鷄鳴寺,鷄鳴寺是大廟,此地是土地堂。」「師父!你不要誤會,我並不在乎大廟和土地堂,我所想的是渡江歸隊,請你老人家不要生氣。」「你才不要誤會呢!既想歸隊,就得上雞鳴寺去。」「爲什麽?從此過八卦洲,或從下關渡浦口,不都比城裏近些。」「師父!我總覺得你是在對我說氣話。」「放心!我比你大了一倍還轉彎,我還生你的氣。你是富貴中人,二十年後,你可以當大將。我絕對留不住你的。」

守志師父就是這樣的一種性格:果斷、勇敢、獨裁,可是有正義感。我極心悅誠服我這位師父,而一生以有這樣一位師父爲光榮。

為去雞鳴寺冒險進城

我(在南京)出家為期共八閱月,從民國26年12月13日南京淪陷之日起,迄27年8月11日止,八一三週年紀念的前兩天才回到上海。在這八個月之中,前兩個月是在上元門的永清寺;在雞鳴寺期間,我眞正出過廟門的只有兩次,一次是南京城內打防疫針,這不得不到臨時的衛生處去;另一次便是離寺去滬,逃出淪陷區。

因爲我本是一個假和尚,雖然有一襲僧衣來掩護,可是年齡才廿七歲,正當壯年,又是當兵的出身,怎樣的裝腔作勢,也去不了那糾糾武夫的模樣。在郊外的永清寺也一樣,廟子裏當然一定有和尚,故不易給人看出破綻來,一旦沒有菩薩的掩護,那麼我這個假和尚,一眼就可能被人看穿了。所以我拿定宗旨,不到萬不得已,我絕不出雞鳴寺的廟門。和尚雖假,而菩薩却是眞的。

南京淪陷後,有一段時間,簡直等於是死城,根本沒有活態可述。我忘記了我到底是那一天來到雞鳴寺?可是我留存着一個印像,大概是在陰曆的2月19日的前幾天,係照佛教的俗習,2月19、6月19、和9月19是觀音菩薩的生日。我們回到雞鳴寺不幾天,正恭逢2月19日,在鷄鳴寺來說,應當有一次盛大的道場,可是當時除了我們幾個和尚以外,並無任何的香客來臨,其寂寥的情形,不亞於在永清寺。可是再過了四個月,到陰曆6月19日,居然來了許多居士來進香,我們才意識到南京城開始再甦醒,總算是有了點活氣。在那以前,處于敵騎之下,南京等於是一座死城。

民國34年9月8日,受降的前一天,我隨侍何應欽上將乘坐着「美齡號」飛到南京,那是一架DC-4的座機,當時是最優良而且是最豪華的飛行工具,可是自芷江飛南京却費了四小時。因爲我主管的就是受降幕僚作業,所以在那飛行時的四小時之中,何公上將一一指示我下機後應辦的事情,其中包括着要向敵將岡村寧次大將去下達的一件命令。

「你下機後,就將這道指令送給岡村去。」「是!報告兼總司令。」何公當時是以參謀總長而兼任中國戰區的陸軍總司令官,所以我們都稱他爲兼總司令。我接着說:「部下有點小要求,希望兼總司令能給予批准。」「什麼事?你說說看。」

「我下機後,我想先去一趟雞鳴寺,然後再去送達岡村的命令。」「爲什麼要那樣的急去雞鳴寺?」何公上將笑着問我。他當然對於我曾在雞鳴寺落髮爲僧的經過知道得很清楚,可是卻不知我爲何一下飛機就得先去雞鳴寺不可?

「報告兼總司令,在七年前民國27年8月10日的下午,我離開雞鳴寺的瞬間,我曾向菩薩頂禮許願,說我一旦勝利回京,一定先回到雞鳴寺,所以我請求兼總司令能讓我了這份心願。」

何敬公並不是佛教徒,然對我那「萬死孤城未肯降」的故事,却非常欣賞,所以上將一口就批准了我的請求。

日軍常遊雞鳴寺,日必數起

我們自上元門回到雞鳴寺不久,日軍開來了一些部隊進駐到考試院,兵臨山下,當然令我們感覺到非常的麻煩。可是我們不太恐懼,因爲日軍官兵常來遊寺,日必數起,最多的時候,可能過百,那與在永清寺的情形迥然不同,雞鳴寺的佛像都完美齊整,即使是凶神惡煞的敵軍,一進入到莊嚴佛土,似乎也不敢妄爲,有的甚至於還合十頂禮,所以我們已經司空見慣,不再那樣怕鬼子兵。

我與二空約好,凡是鬼子兵來寺,無論是遊覽,抑或是拜佛,都由我出面來接待。我當然從來沒有說過一句日本話,可是鬼子兵說什麽我都懂,自然比較易於應付。

有一天從考試院來二個日兵,既不是來觀光,也不是來參禪,而是要來拉夫,要和尙去幫點忙,搬點東西。起初連我這懂日語的和尚都被吓唬住了。在永清寺我們有過這經驗,我和老農爲鬼子兵抬過柴,雖然並沒有遭受任何虐待,可是後一兩天便來了一次大灣子的大屠殺,這次莫非又是歷史重演?使我們餘悸猶存。可是奇怪的是,並不要和尙「心焦」些什麼東西抬送到日軍去,而是要和尙去抬東西到寺裏來,實際是要「心焦」些什東西給我們。

經過我和鬼子兵假裝用筆談,才弄清楚,原來是他們發現考試院裏藏了許多的佛經,要我們抬到廟裏來保存。盜亦有道,這倒是出於我們意料之外。

「師兄!不要怕,你跟他們去,我是不出廟門的。」因爲我曾和二空約法三章,凡出廟門的事都歸他去辦。

那時候,雞鳴寺裏除了守印師叔,二空師兄及我以外,二空還在山下別的廟子裏找來了兩位眞和尚,一位法號是道原,另一位是弘道。因爲雞鳴寺比較大,瞎子師叔既不管事,守志師傅又不肯來,光是我和二空,實在照應不過來,所以二空才去找了兩位同道,而道原、弘道兩位大師也樂意來此掛單,因爲山下的廟子反而不如雞鳴寺來得安全。

二空帶着另外兩個和尚以及前來的日本兵,經過了三天的時間,往返了十幾次,才將考試院的藏經,都搬到了雞鳴寺來。搬來的是以日本印的《大藏經》爲主,經我整理之後發覺業已殘缺不全,因爲是日本印的大藏經,所以日軍要我們搬到寺裏來保存。此外還夾雜其他的中文書籍,經史子集,各種的書籍都有一點,而以詩詞最多,像《宋六十一家詞》、《清詞選》,都完整無缺。

那些書此後都成爲我最好的讀物,我對於佛經多少有些知識,都是在那雞鳴寺中所得以進修;自從一出廟門,迄今近三十年,我連想看的一本《釋迦牟尼傳》都只拜讀了一半,世俗所羈,心爲形役,我自也覺得慚惕萬千。

那些經典和善本書,無疑都是前考試院長戴季陶的藏書。除書籍以外,還有許多書法用的紙張,其中有些還貼了小紅紙條子,寫着:『敬求墨寶賜呼某某』等字樣。最值得珍視的是戴公自己用的刻有「孝園書翰」的格子小楷用紙,我曾借用它恭錄過幾部經。

後來在重慶,張恨水爲我寫了本《大江東去》,崔萬秋學長爲我寫了一《第二年代》,關於我的故事,當然就不脛而走,不知何以傳到了戴季陶先生的耳裏,他派了一位姓張的簡任祕書來訪問我,要想看我用「孝園書翰」所恭錄的佛經。

我也曾將在鷄鳴寺所抄寫的經書帶出了一部,可是到滬後就放在上海的家裏,那時上海尚有租界,日軍還有所顧忌,當時覺得比較安全,所以就沒有隨身帶着去武漢。

我本不想到雞鳴寺去,這句話的意義並不是說我歡喜永清寺;而是說我最終的目的,是逃出陷區,既然都是暫時性的,則一動不如一靜。理由也很簡單,永清寺的搜查和大灣子的屠殺,風險都已經過去,在我離開永清寺的當時,已再沒有鬼子兵來騷擾。我所處的環境既已十分的熟悉,當然比較容易應付。雞鳴寺在我是一所陌生的地方,城裏既不比鄉間僻靜,預料駐防的日軍更多,我又何必進城去自投羅網?

要逃出陷區,必先進城

但我非去雞鳴寺不可的理由,第一是守印師叔非常的需要我。我到永清寺去本是一位不速之客。在那腐肉白骨滿疆場的時候,原是不受歡迎的人。可是我狼狽的逃入寺中,要求二空予以收容,二空請示守印師父,馬上就獲得了允諾。這個決定,爲時沒有超過五分鐘。說起來,二空和守印師未免有些過份的草率。敵軍兵臨城下,廟裏的神龕都被阿兵哥拆散了去當渡江工具,大殿上東倒西歪的一大堆散兵,唯一保持着佛門聖地的就算是那一間柴房,豈容兵大爺再行侵入?然而收容我竟是一諾千金,焉能不說是一個奇蹟!在佛學上來說謂之因緣,可是在我看來完全是基於儒學的忠孝仁愛。大家都是軍人出身,所謂同澤同袍的精神,有一股生死與共的潛意識存在。那怕他們已經是方外人,可是敵愾同仇,則此心不泯。

鷄鳴寺畢竟是他們傳統的本山,當然不肯輕易放棄,所以他也聳恿我前去。同時他既認清了我不肯放下屠刀、與世隔絕,那末想逃出陷區,也只有先進城去。

進城的布署,却是煞費周章,在這一點上,倒頗能顯出二空的能耐,也很表現他的機警。他先率同了老農作了一次偵察,馬上在雞鳴籠山下丹鳳街的某寺院中(我已忘了這所寺宇的名稱)找了兩位和尚道原和弘道一同去清掃。他所推測,認爲守志師決不讓我進城,也怕我根本沒有胆量穿過這道日軍的防線,所以他就準備了二名預備隊,以壯其陣容。丹鳳街的某寺院,與永清寺地位相等,同爲雞鳴寺的下院,所以這兩個小廟,都仰止雞鳴寺爲本山。

二空萬沒有想到守志竟能一諾千金,居然放手我同去雞鳴寺!這當然是出於他的望外,爲了我肯一同回雞鳴寺,那麼進城的那一關,則又不得不大費周章了。

守印師既是瞎字,又是年近七十的高齡,當然無法步行。所以我們就用舊籐椅紮了一頂臨時的轎子,由我和二空老農三個人輪流的抬着。我們是由中央門進城的,二空之所以不選定上元門的原因,是因爲中央門是出入南京城的要道,來往的老百姓很多,雖然同樣有日軍駐守在城門口檢查,但因爲出入的人們比較多,反而容易混得過去。

果然不出二空所料,駐守城門的鬼子兵,只注意到瞎子和尚以及那頂轎子,對於我便輕易的放了過去。可是我!却出了一身的冷汗,簡直是等於伍子胥過昭關的模樣。

雞鳴寺在南京防衛戰中是被徵用爲軍用通信中心,但不僅在戰火中毫無所損,即我軍撤退,也僅僅搬走了通信器材,並未加以破壞,所以雞鳴寺是全然保持着它的完整,一經我們四個年輕的和尚加以清理,馬上就恢復了舊觀。

日軍到雞鳴寺求免戰死

我們回雞鳴寺不到兩天,便有來朝山進香的人,可是並不是中國人,仍是鬼子兵,日本是一個偏重於佛教的國家,所以到雞鳴寺來的日軍,倒沒有像在永清寺那樣的橫强霸道。大都是來向佛祖頂禮,以祈求保佑不要戰死。

很多鬼子兵到雞鳴寺打開他們當兵隨身攜帶的「日章旗」,要求和尙在上面加寫幾個字,或者是蓋一顆雞鳴寺的印信。可是因爲我們根本沒有鷄鳴寺的圖章,所以常使他們失望。

我們並無意脅肩諂笑來向日本兵拍馬,可是爲了減少我應付上的麻煩,我覺得這顆雞鳴寺的印信,實在有其必要。「爲什麽我們連一顆印信都沒有?」我問二空。「寺廟也不是衙門,未必還要有關防?」二空頂了我一句。

其實海內外的大廟宇,都是有它的印信,大概是被二空搞丟了,所以他不服氣的頂了我一句,因爲他本是鷄鳴寺的住持,住持便是方丈,等於官廳的首長,那能連印信都丢了去?

「你去找一塊印石來,我來刻一個。」「你也會刻圖章?」二空問我。「我看到書架上有一本《六書通》,那是中國文字變遷的一本說文,只要再有一塊印石和一把修脚刀,我便能試試看。」

修腳刀刻出寺廟印信

在西式的修指工具尚未發達之前,修腳刀幾乎是民間日用品必備之物,所以寺裏也不例外,現在所缺乏的倒是一塊印石,不知到那裏去找?

眞是無巧不成書,居然在亂物堆中,讓我找到了一盒印石。「那有那樣巧的事?」讀者諸公,一定以爲我是在寫空門行脚時,故意來杜撰的。其實我敢指天誓日的發誓,這是一件真事。

所謂一盒一盒的印石,是用一個兩三寸見方的石雕盒子,裏面裝着大小不同由幾塊而拚成見方的一盒印石。我在雞鳴寺亂物堆中找到的就是裝這種印石的石盒子,盒子的蓋和内部的印石都不知去向,只賸了一個石盒子的盒底。可是這個石盒子的盒底卻派上用場。

我平生雖好弄文墨,但是對金石卻完全是外行,「古雞鳴寺」這顆石印,是我平生所刻的第一顆圖章。一個石盒底,一把修腳刀,一套《六書通》,我便完成了這顆印。因爲我對於金石素無研究,儘管有一本六書通可以葫蘆畫樣,可是書法和排列,都不成章法。尤其是一個石盒的盒底,每次取出來蓋印的時候,我都覺得爲之汗顔。儘管對手都是我們的敵人—─鬼子官兵,可是在雞鳴寺的立場來講,以石盒底作印,未免有失尊嚴!所以後來二空到考試院去搬《大藏經》的時候,一併將「孝園書翰」和其他的書畫用紙,及筆墨圖章,一網打盡的都搬到了廟裏來。

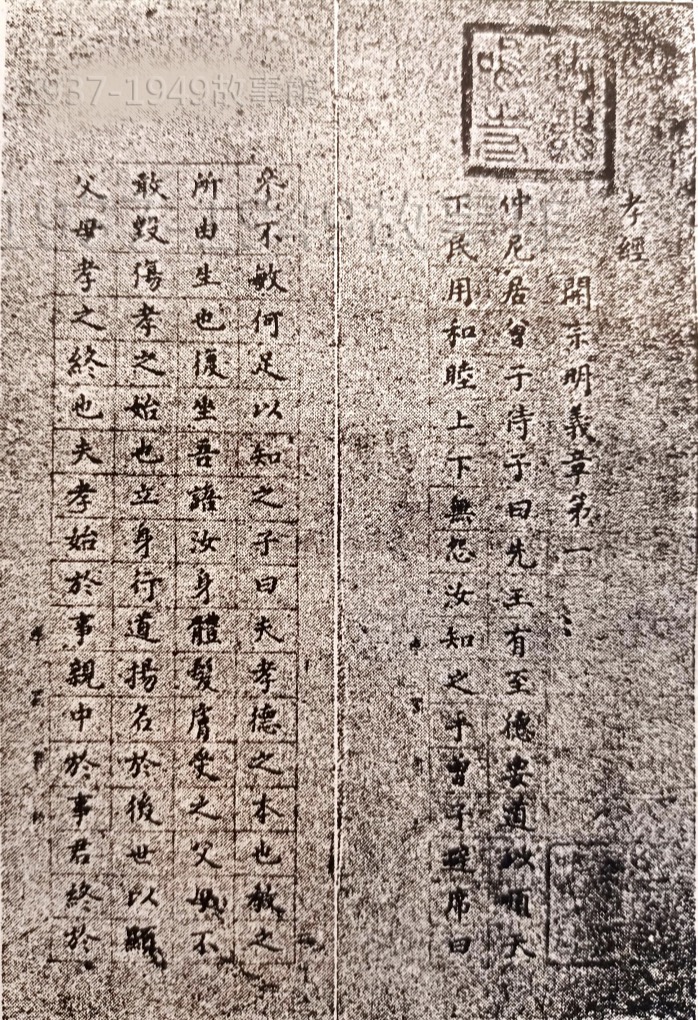

手抄《孝經》下面的一顆圖章,便是我爲雞鳴寺刻的第二印,印文是:「金陵勅建古雞鳴寺印」。比較第一顆,我自問是刻得進步多了。當然我是將自己比自己,若談到金石,仍不足以登大雅之堂。我一共爲雞鳴寺刻過三顆印,第三顆是用鐘鼎文刻的陰文,雖然我也留了印底,印在手抄孝經的末章上,可惜太小,無法影印放大以承教於方家。

因爲在考試院裏取來了很多的石章,所以有一段時間,石刻就變成我在雞鳴寺中的消遣與嗜好。那些石章是否都是田黃,我當時沒有金石的辨別力,所以我沒有注意到印文究竟是刻的誰的名字,只是磨去原文便派用場而已。

關於刻圖章我還有一段插曲,某天有一位日軍的尉級軍官來到廟裏,看見我正在刻石章,便給了我十元日幣,要我爲他刻一個圖章。我們用筆談了很久,他說明要我刻中井石松四個字。關於字體我曾將六書通取出來任憑他挑選,他選擇了半天,還是莫衷一是。最後他寫了「御勝手」三個字交給我,意思是說隨我的便。既然是隨我便,我就將中井兩字刻成鐘,而拿石松兩個字,用《芥子園畫譜》的初描法,刻了兩個象形。後來他來取印的時候,高興得又加送了我十元日幣,二十元足夠我們和尙們十天的開銷,當然是一筆大收入,可是那塊石頭,也是取之於考試院,到底能值幾許,我自己也無法估計,不知是蝕了本還是賺了錢?我在雞鳴寺總共不到六個月,至少刻過十個圖章。(十之八)

注釋

[1](編注)〔日〕稻葉正夫編,天津市政協編譯委員會譯,《岡村寧次回憶錄》(北京:中華書局,1981),頁50。