文/李雲裳口述、汪琪整理

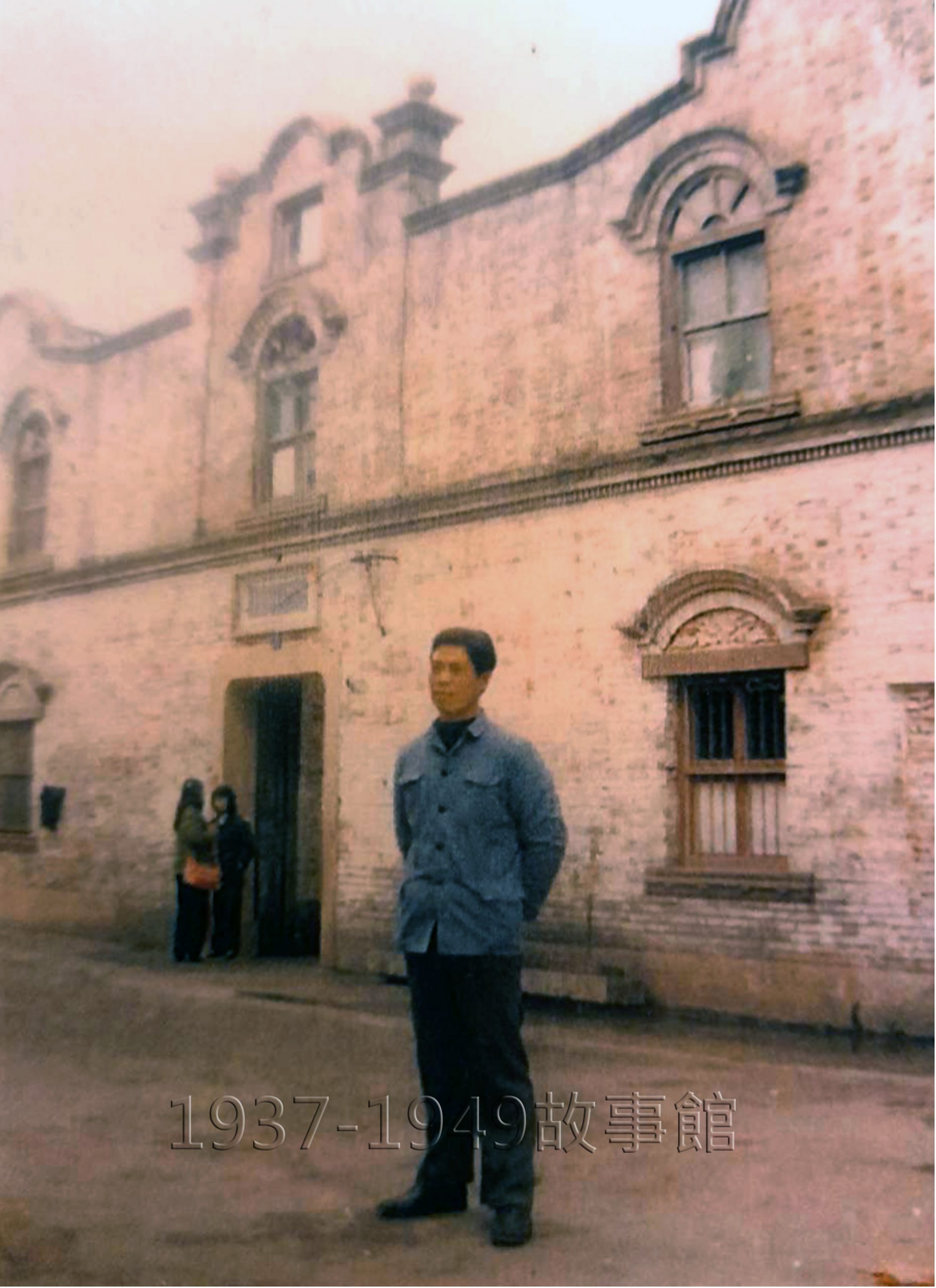

圖/李雲裳提供;羅超群攝影,羅廣仁修復典藏

我是1942年出生的,以下是我自己親眼看到、我的經歷。

1940年代,我們家在浙江省舟山群島東端的沈家門經營船廠。沈家門是舟山的第一大城鎮,是全國漁產品的重要批發市場、也是東南沿海漁民的主要集聚之地。抗戰初起時,沈家門的漁行、漁廠與漁棧已經有111家,到抗戰結束後更成長到300家以上。

我們家船廠的名稱現在已經不很清楚。媽媽曾經提到「長興船廠」;但在爸爸留下的「沈家門誌」中有張街道圖,當地和我們家有關的地區,都有註記,「舟山船廠」下也畫了橫線,並註明此即「天益船廠」,因為其他祖產都有類似標註,想來必與我們家有關。復查當地企業介紹「舟山船廠」是舟山最大的修造船廠,而它的前身是「天益船廠」和「長茂船廠」。以上船廠,包括媽媽提到的「長興」都位於興建路港口邊。也許「長興」和「天益」都和我們家有關,只是後來改組合併,再改為現在的「舟山船廠」。媽媽曾提到在漁船秋季大修時節雇用工人多達數百人。秋忙時,家前面的校場,都被船廠借用來打船上用的麻繩。媽媽小時候在一邊跳繩,還曾經頭髮捲進編織麻繩的手搖工具。

船廠之外,我們家還有名為「浙海漁棧」(前名李乾太)的漁業公司。「浙海」除了自己擁有漁船數十艘外,也和個體漁船主簽約,出海前提供資金、資源,即「放行頭」;漁船回港時,買入漁獲並結清帳目。「浙海」與「李乾太」皆位於「泥道頭」臨濱港路,是漁船上下貨、並且是往來朱家尖等地行船停靠的埠頭。地位適中,佔盡地利,因此業務興隆。漁獲除了部分供應本地或加工外,主要是直接賣到上海的漁市場,父親赴上海洽談生意,也常帶著媽媽與弟弟同行。

抗日戰爭開啟之後,鄰近的上海、寧波相繼淪陷,日本軍隊也進了城,但是對我們的生活影響不大;家人避到鄉下,住了兩三個月就回家了,所以民國36年開始亂的時候,也認為不會怎樣,我們家的錢莊、造船廠照常運作,家裡照樣有佣人、奶媽和丫頭。民國39年,舟山群島大撤退,早一年民國38年沈家門大火,很多碼頭附近的房屋付之一炬,父親堅持要重建為兩層樓的房子,分租給有需要的人。那時候我7歲,建材都要用黃金買,我家有造船廠,遠洋漁船一條回來就有80兩黃金收入,帳房只要收錢就好;所以媽媽把保險箱的黃金都拿出來,蓋了168棟兩層樓的房子,到現在我還有共產黨關於產權的判決書。

民國39年初,家裡發生了一件不愉快的事情。我們的一位親戚在上海漁市場管理帳務,因此很清楚自家公司豐厚的漁貿業務,民國38年初上海失守前,他回到沈家門提出分產,並委請律師登報公布財產明細以為要脅。在兵荒馬亂之際,不僅轟動一時,也招致縣府某些人眼紅,未久父親就被冠以「擾亂金融」的莫須有罪名被收押軟禁在普陀山。一起被軟禁的還有上海的兩位、以及寧波的兩位富商;連我父親一共五位。當時我們也不懂為什麼突然爸爸就不見了;媽媽透過各方渠道營救不成,後來聽說被關的其他四位一個個都被槍斃,她明白人沒有了錢留著也沒有用,因此決定拿出原本準備逃難的金條,方將父親救回。她總共派了兩個帳房、四個轎夫,挑了共70塊金磚去普陀山,才將爸爸贖出來。

民國38年底,政府還不知道要留舟山群島還是台灣,我家接待了兩千多名軍人(後來知道,實際上他們報了四千多人的糧),由我們負責吃住。我父親也願意,是因為萬一要撤退,我們可以跟著軍隊走。所以民國39年5月15日早上,爸爸被贖出來後,立刻召集家裡所有管家,告訴他們可能這幾天就要離開舟山群島到台灣去了。那時逃日本人也不過幾個月,爸爸認為還會反攻大陸,所以要把管家先安置好,給他們米糧、衣服,包括我父親的手槍都埋在地下,我還看著他們埋,小孩子覺得好玩。不久國軍通知,明天他們就要走了,今天我們就要準備停當,急迫之下我家炒寧波年糕,竟拿紙幣去作柴火燒了!當時小孩子還覺得很新奇,孰不知這錢到台灣是一比三!所以我們都沒有帶紙幣、帶的是袁大頭,總共不過準備了三個月的零用錢。

除了家當,當初我父母親也沒有要帶女兒;只帶兩個兒子傳宗接代,我母親還懷著最小的弟弟。所以第二天家人要逃離舟山,我還跟著奶媽、丫頭玩,後來外婆主張,媽媽要生了,台灣隔著海峽比較遙遠,不如帶兩個女兒去,但是祖母拉著我說,你們誰都可以離開,但是這個小把戲要留給我,我被扯來扯去,心想還是去台灣比較好玩,就這樣我跟著爸媽上了船。

民國39年5月15日,父親以70塊金磚換來自由以後,第二天,我們頂替一位失蹤/陣亡士兵的員額改姓張、上了船。我們離開後,共產黨進城、到處找我父親,因為他是黑五類,他們不相信我們改名換姓、已經跟軍隊走了。

我們一家隨八十七軍上了「昌興輪」。 離開沈家門的時候,我親眼目擊國民政府的軍人沿途拉伕,被拉的孩子最小的才12歲;耳朵聽到的滿街都是哀嚎聲:我的先生呢,我的兒子呢,他才十幾歲怎麼可以拉去呢……船要開的時候,許多人巴著船沿哭喊,一旁軍人拿著刺刀守著,為了避免輪船載客超重,衝上來的人一律用刺刀刺、用腳踹。舟山群島雖然是海島,但是很多舟山人都不會游泳,一個個都掉到水裡淹死了;我那時候才8歲。

船到海峽的時候,戰事正在進行。船上有人發饅頭,我們一家六口拿六個饅頭,躲在船艙的最下面,那時候饅頭都是硬梆梆的,像個球一樣,哪吃得下?底下大家在吐,就這樣一邊吐一邊走,五天四夜之後,最後終於在高雄下了船。

我們一下船,就有高雄中學的學生吹喇叭迎接,一人發一包食物袋,其中有一根甘蔗(那時我們還不知道這是什麼,因為台灣甘蔗是紫色的、大陸的卻是綠色的)、一根香蕉、一個漱口杯的稀飯、加兩片黃色的日本醃蘿蔔。和船上的硬饅頭相比,那稀飯真是天底下最好吃的東西了。

下船後,接我們離開碼頭的是一台牛車。因為我們在台灣無親無故,必須自己設法填飽肚子、找房子,但在高雄的旅館,全部客滿。我們只能在鐵路餐廳吃了晚餐後,搭夜車北上。我們真正過苦日子,是來到台灣以後。因為我父親是沈家門第一任鎮長,沈家門的人到台灣,很多是被拉伕的,逃出來之後吃、住都在我們家,當時我們的房子在上海路(今之台北林森南路),是5兩黃金買的。那時候沒有人買房子,因為大家相信不久要反攻大陸;即便我的老師不喜歡我,我父親也告訴老師說不可以打他的女兒,因為有一天回去,是要把女兒交回給她的祖母的。

那時候的口號是「一年準備、二年反攻、三年掃蕩」,隨著時間過去,祖母過世了,「西廂房的小把戲」也已經年過八十;她還在等待。

徵借桅杆之謎與冤屈

民國38年5月,政府向我們的船廠,以每一支當時舟山貨幣一萬元的價格,買了162根船用桅杆,說是作為建設岱山機場使用。說買,卻打了借據,因為政府沒有資金來支付這一筆款項。為取信父親,當時舟山群島的防衛司令官石覺寫了借據,借據上還蓋了政府的官印。

到台灣之後,我們才知道當時台灣的幣值只是早前舟山幣值的三分之一,因此以當時台灣貨幣計算,162支桅杆的價值總共是四百八十多萬元。因為政府一直沒有歸還這筆錢,民國52年9月,強颱葛樂禮把我們在板橋的印染廠全淹了,虧損嚴重,走投無路之下,爸爸向行政院陳情,附上石覺親筆所寫的借據,要求歸還欠款。幾天後,一部廂型車停在門口,把爸爸接走,到傍晚才回來。回來後,爸爸叫我們把家裡進門處蔣中正總統的相片拿下來,然後告訴我們,石覺承認那確實是他所寫的借據,但是行政院要求他將借據原稿交回;要錢?等反攻大陸。爸爸描述說,那些接走他的人,載他在土城看守所外轉了二圈,用意十分明顯。

脅迫之下,父親只得交出借據。可惜的是,我們拍攝的借據的相片,也在颱風中淹沒水中。這筆呆帳沒了證據,就此追討無門。

桅杆用到哪裡去了?

我們一直不很清楚,就是政府「購買」的這批桅杆究竟用到哪裡去了?根據當時國軍的說法,是拿去建岱山機場了。

不過這件事情發生未久的民國38年11月,就發生了大陸淪陷後,國軍兩場重要勝仗之一的「登步島大捷」。由於登步島和國軍佔領的沈家門及朱家尖「近在呎尺」,有沒有可能那162支桅杆,有一部分是被用去做浮橋、以方便由舟山派去的增援部隊迅速搶灘登陸?我們沒有親見,但是這個可能性不是沒有,桅杆的去處,也成為家人心中的謎題。

編按

根據登步島戰役的記載,當時登步島唯一的港口雞冠礁始終在國軍掌控之下,增援的部隊因此得以乘船艦登島、擊敗解放軍。船艦既可入港、部隊直接上岸,推斷似乎沒有需要另外搭建浮橋。

另一方面,根據舟山防衛司令部的說法,桅杆係用於建造岱山機場。岱山機場在舟山島北方30公里的岱山縣,國共內戰期間,岱山機場為重要基地,於民國38年7月正式興建,當時興建機場指揮塔和機棚,曾經徵召定海、岱山地區大量的大木[1],這些大木確有可能包含了李家船廠的桅杆。民國39年5月,舟山撤退時,岱山機場的設備與跑道也遭到破壞。(汪琪)

注解

[1]參見當時岱山機場營房設計建造工程師韓家余的回憶錄〈我與岱山機場〉和陸海空軍聯誼社——舟山廳總幹事李基光的回憶錄〈烽火中的舟山珍屑〉,分別載於民國69年(1980年)出版的《瀛海同舟》,259頁和287頁。