本文原篇名〈青燈夜雨憶前塵〉、〈怒潮澎湃話黃埔〉,收於王成聖編輯,《掌故集粹》第二集,第149-188頁,中外圖書出版社民國66年出版。

文/陳祖康撰寫,李莉珩編輯

我在黃埔軍校擔任政治教官的工作,是授課。我在授課的過程中,曾發生了三件意想不到的趣事,迄今猶深印腦海:

第一:當第一次上課時,我穿了軍服,右手夾了皮包。一進課堂,值日學生一聲「立正」,已使我嚇了一跳;一上講台,又一聲「敬禮」更使我不知所措,竟以左手舉上帽沿作答,惹得課堂內學生大笑,而鏖聚在課堂外的學生也附和,因我當時只有二十二歲,個子又小,許多不屬於聽課的其他各隊學生,也都以驚奇的眼光在課堂外瞭望。回憶當時的情景,至今猶自覺好笑!

第二:五期學生入學以後,我正在講課時,教授部主任吳思豫到課堂裏巡視,照例應由授課教官叫學生起立敬禮。但我對這一套根本不懂,吳大感驚異,他看看我,我也看看他,他就走了。過後,吳在教務會議上提議「政治教官應受軍事訓練。」吳企雲告訴我這個事情的內幕。我年輕氣盛,卽向熊披素表示,若要我受軍事訓練,我只有捲起舖蓋走路了。事實上,當時的情形,有許多黨國要人兼任政治教官,吳思豫的提議根本行不通。此事也就不了了之。

第三:由於無軍事常識,有一次差一點要闖出禍來。某晚,我偕吳企雲到長洲潘廚子處去吃大鷄三味。兩人多喝了一點酒,延至十時左右,始步行返校。快要到達學校時站崗的哨兵一聲「口令!」我們不懂什麼是「口令」,無從置答,哨兵却向天開槍,我情急之下,只好叫「政治教官」。哨兵前來驗看後,始獲通過。

五期開學以後,校中頓時熱鬧起來。政治部增聘政治教官多人,有施存統、蕭楚女、韓麟符等,其中蕭楚女的尊容,既黑又麻,背又有一點駝。我問他何故以「楚女」爲名?他笑答:「不過想破世俗之見而已,人家把我的名字同人對照起來,也總有點驚奇吧!」充分地表現了他思想的偏激。可是,他和我倒有一共同點:都是抽煙大王。他每天手不停揮地寫文章,編講義之外,還替好幾家的報紙雜誌寫稿,一到夜深紙煙抽完了,就來敲我屋門索取。有時,我外出未返,他也能撬開我房門自己照拿不誤,其實他那時候已患了嚴重的肺病。我怕和他接觸,不得不採取一種敬鬼神而遠之的態度。

當時在廣州,濃厚的革命氣氛,支配了每個人的生活。尤其是在黃埔軍校內,表現更爲徹底。學生與教官間,完全無隔膜地打成一片。五期有一個學生許忠五,湖北人,他父親在福建安溪縣任縣長時,恰值陳嘉庚創辦集美學校。他就在該校肄業。因曉得我爲閩人,自動與我接近。此人絕頂聰勇,但不喜讀書,活動力甚強。所有學生課外活動,都少不了他,每逢舉行晚會,都由他接送當時廣州的紅歌女紫羅蘭來校表演,當他阮囊羞澀時,便向我挪借,我每月的薪水,大概他用了一半,我的錢放在抽屜裏,如果少了,用不着問就是他拿去的。由此可見當時革命精神的陶冶中,所表現出師生間的親愛精誠。可惜的是︰許忠五的聰明,有時不用在正路,所以他一生也沒有什麼大作爲。

我到黄埔後,在校授課以外,就從事聯絡福建及台灣的革命同志,因而在文明路另租了一幢二層樓屋,作爲招待之用,我不返校的時候,便住在那裏。人多時,大家便都睡地板。有一個晚上,許忠五與我共有七個人,睡在地板上。睡至深夜的夢中,許忠五忽然大叫「老鼠咬屁股」,聲驚四鄰,且招來警察的干涉。實則許忠五的褲子,沾有食物的汁水,惹來老鼠吸吮,他明知而故意狂呼,毋寧太惡作劇?離開黃埔後,我與許忠五一直沒有見面,僅知其在軍事委員會調查統計局工作而已。38年撤退來台後,亦曾一度重逢。然而許忠五已流入幫會,先後開設茶館謀生。旋於49年病逝。沒沒無聞結束了他的一生。

請寫黃埔校歌歌詞

國民革命軍奠定了武漢後,捷報頻傳,後方廣州的革命同志在萬衆歡騰中更加興奮而努力,尤以黃埔軍校的員生全體動員積極展開宣傳工作,不僅對校內發生了作用,而對前方,對社會全面,也負起了大部份的責任。當時,在政治部的藝術系梁鼎銘兄弟兩人,在這方面也發揮了無窮的潛力,這是特別值得一提的。當時軍校還沒有校歌。有一天,熊披素說:「到現在,五期已開學了,學校萬事俱備,惟校歌尙付缺如,似乎有些說不過去。政治部方面大家都認爲你對詩歌獨具專長,要你撰寫一篇校歌的歌詞,請你立卽動筆。」

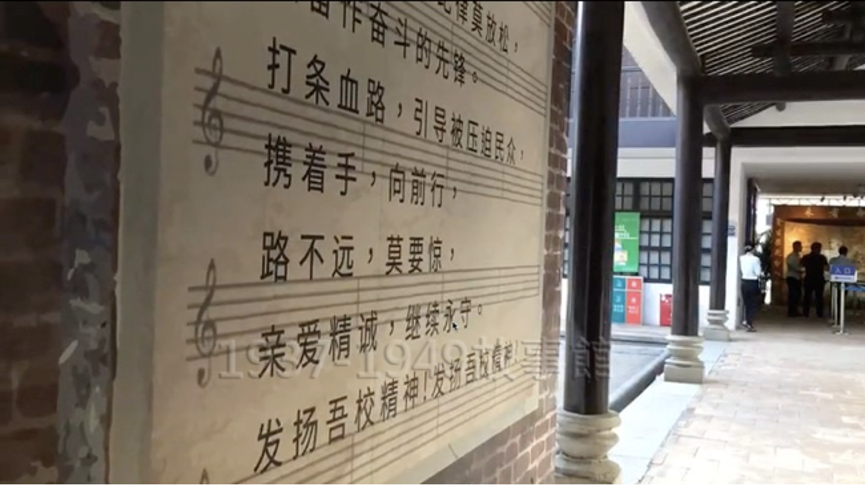

我被這一頂高帽子罩在頭上,無從推辭。卽請音樂教官林慶培(福州人)前來商談了一個調格的輪廓。我便寫了一首歌詞原文如下:「怒潮澎湃,黨旗飛舞,這是革命的黃埔!主義須貫徹,紀律莫放鬆,預備做奮鬥的先鋒!打條血路,引導被壓迫的民衆!攜着手,向前行,路不遠,莫要驚!親愛精誠,繼續永守。發揚吾校精神,發揚吾校精神!」歌詞撰妥後便交給音樂教官林慶培去製譜。

不久我離粵赴閩,參加「國民革命軍東路軍總指揮部政治部」的工作。對於校歌是否被採用,還諱莫如深,到了十六年春,有學生自黄埔來說:「黃埔軍校已有了校歌。」同時,他把校歌的原文唱了起來,我才知道那首歌詞被採用。我在年輕的時候,確有不少寫作,但寫了就算,既不留稿,也未從報紙雜誌上剪存。而這一首校歌,却到了今天還由不少人來唱。倒引起了我的心頭時時回憶黃埔。

我自己在想!在這校歌的字裏行間,無疑是代表了一部份黃埔精神!而北伐成功,抗戰成功,亦無可否認的是由這個黃埔精神發揮出來的輝煌成果。我相信,黄埔精神必能更邁進發揚光大繼續達成反攻復國的神聖任務,而澈底完成中國的國民革命!

「只好聽大鼻子的」

此外,在黃埔陸軍官校服務期間,還有一些小插曲值得一提。

(一)我在廣州期間和共方人物頗有往還。當時共匪在廣州的最高機構爲兩廣區委員會,書記卽陳獨秀的大兒子陳延年。我在法國聖梅桑中學讀書時,與陳延年及其弟喬年同住過一個時期。因而到廣州後,私人常有來往。共匪兩廣區委員會設於廣州文明路七十二號。有一天,我在七十二號與陳延年等閒談,談到第三國際祇准許中共人員參加軍隊中的政工,而不能有武裝。陳延年認爲這很危險!人家一旦不要,就須滾蛋。可是上命不可違,那又有什麼辦法呢?正談論間,毛澤東匆匆自外來,故意裝着很沉靜的態度說:「祇好聽大鼻子的。(指俄人)」

(二)國民革命軍準備進入福建以前。有一天,周恩來約我到他文明路的寓所,我到達時,已有周恩來,鮑羅廷,另一福建人陳劍垣等在座,周妻鄧穎超也在旁織毛衣。就座後,周提出:「國民革命軍卽將向福建進展,我們要培植一個福建軍人,請大家來商量。」陳劍垣拿出一張福建民軍名單,同時提出,「福建現有三個人可能統率這些民軍,那便是宋淵源、張貞、許卓然。」我因少小離家鄉,對福建人一無所知。周恩來却堅持要我發表意見。我就問周,此三人中,誰爲正式軍人?周答:「張貞是保定學生,現任團長。」我說,那就應該培植張貞。周恩來卽將我的話譯告鮑羅廷,鮑羅廷點頭稱是。之後,張貞被任爲獨立第四師師長,編入東路軍,出發福建。

由以上的兩事,說明了第三國際對當時中國國民革命的一大陰謀,就是藉中國國民黨容共的掩護,從事其滲透和腐蝕的工作,尤其是在軍事方面,表面上不直接參加國軍,事實上則藉軍中政治工作控制軍人的思想,原則培養同路人充任軍官,預定中國國民黨取得全國政權以後,共匪便可以一轉手間,接收了中國的政權。這一個陰謀,當初第三國際可能沒有很明白地告知共匪,因爲俄共奴役世界的一貫作風,祇要奴才奉行命令,不須說明理由,以致共匪的高級幹部,骨子裏存有反感,此種反感常於無意中洩露出來。(系列完)