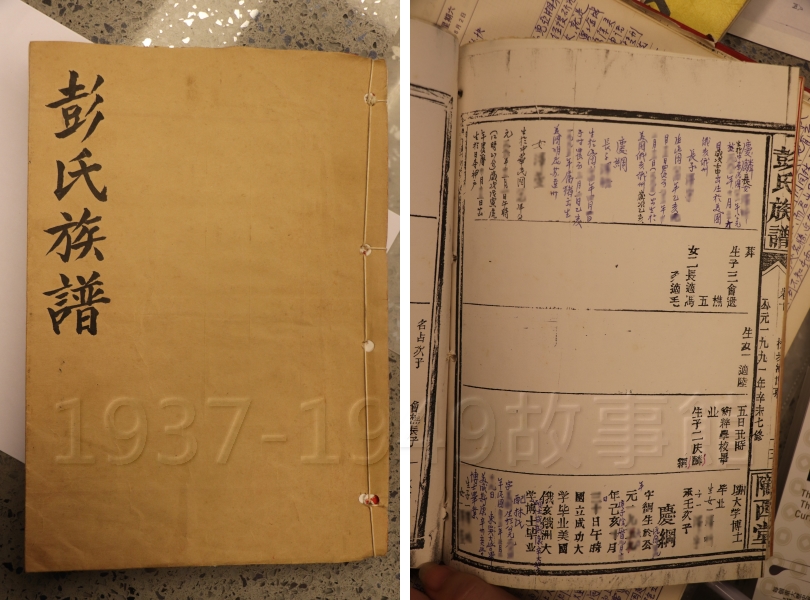

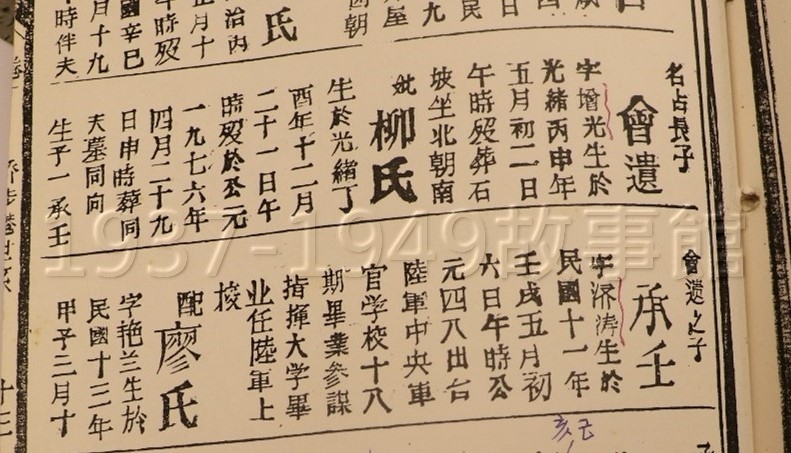

本文為修訂版,原出自彭濟濤,《皓月千里》,頁32-38,〈就學與日倭侵華〉。

文/彭濟濤撰寫,彭慶麟、彭慶綱修訂,羅國蓮、郭以涵編校

圖/彭慶麟、彭慶綱提供

侵華日寇陷家鄉,擄掠姦淫勝虎狼,寅夜國軍行突襲,翌朝燒殺更瘋狂;

嚴君欲挽焚餘物,鬼子無情給一槍,驚悸猶存心戰慄,誌銘切齒豈能忘。

──彭濟濤民國77年5月〈憶父日戮〉

父親中槍

日寇的大本營以大屋馮家為根據地,在距馮村5,000公尺外駐有中央軍,或山地的游擊隊,時有襲擊日寇的可能。就在10月的某夜,游擊隊突襲日寇,而他們身穿的都是便衣;從寅夜到第二天的下午,游擊隊不但沒有攻入日寇營地、打死一個敵人,祇聞槍聲此起彼落,並不激烈,據判斷距敵人500公尺以外放槍,且有流彈飛過本村。那時小孩子似懂非懂,認為好玩,躲在圍牆角或大樹下看熱鬧似的,其內心祇盼游擊隊能射死幾個日寇。可是祗見日寇武裝三五人一組,毫無畏懼出沒本村附近,這時沒有見著一個游擊隊人員,且槍聲稀疏愈來愈遠,可知日寇判斷並非大舉進攻,祗是擾亂射擊而已,因此日寇出擊,連本村前馬鞍山頭上也有若干日寇出沒,佔領制高點。自後日寇即佔領山頭,構築工事碉堡,修臨時車道自馮家直達,長久作為前進據點,於是本村即住在日寇本部與前哨的中間,危險萬分,村民無處可逃,祇有等死本地。

是日下午,日寇加以報復,誤認攻擊日寇的,均為平民,因為未作制服,開始燒民房,日寇騎了大馬全付武裝在10里週圍村莊放火,濃煙蔽日。據云有的村莊平民排隊跪求,並擺設美酒及其較好的食物,日寇不加體會,更強索女人,焚燒更烈。第二天清晨,判斷日寇必定再大勢焚燒,要母親送兒子去大姑媽家,記得當時拒不前往,並云要走大家走。此時家中尚有七十幾歲的祖父母,及二、三叔嬸大小全家,父親面帶愁容表情嚴肅的說:「要死也不要死在一起!」那是站在天井邊紗窗下說的,誰能預料是父親說的最後一句絕世的話?於是母親提著衣物送我去姑媽家,而後母親即返家。

果不出所料,第三天早上,日寇大隊人馬全副武裝,沿距本村約10里地之村莊燒起,見村放火,無一倖免;惟一石柳家有數戶未被焚燒,是他們擺設美酒及食物跪地求饒得倖免,也許日寇一時飢餓,飲酒食物,人性未泯所致。燒至本村約上午11許,全村聞息,如法炮製,然日寇不但不加體會,反將所設置物品,腳踹遍地;哀求無用,祗見日寇獸性大發,十數處放火燃燒,大光沖入雲霄,片刻成灰燼。正當燃燒最烈之際,父親見大木櫃尚未燒著,擬救此物,即呼母親,各抬一頭;正巧此時,日寇「哼」了一聲,給予無情的一槍,子彈從腰際穿過兩手,父親血流如注,倒於血泊中,家人鼻酸而泣外,不敢嚎啕,父親疼至天黑,才氣絕歸天;真是呼天天不應,呼地地也不靈,祇有眼睜睜看著他疼逝。住在姑媽家聞信後,心急如焚,快步趕回,走約距家兩千公尺石柳家後山,見中央軍嚴陣以待,兵士個個進入陣地,以防日寇再前進。此際有許多相識親友,勸阻不能回去,免遭不測,保住生命比見著父親最後一面更為重要,姑媽說:「我年歲大了,生命何惜?你乃東昇旭日,將來要為父親爭志氣立門戶,姑媽一個人回去!」余則望聞嚎啕,仍回姑媽家。

是夜祖父母、叔嬸家人及母親,草草將父親入棺,幸好祖父母早日自己準備百年之後的棺木,未被焚毀,父親先睡祖父棺木,設若不然,棺木何求?未必不是父親之福也。家人恐懼,不能久留安葬,將棺停在本村旁的高地上,並無遮蓋,任其風吹雨打;棺停年餘,日寇稍安,將父棺入土安葬。回憶此夜之悽慘情景,豈禿筆所能形容於萬一?第二天下午,全家哭泣離開父親來到姑媽家,母親見我,抱頭痛哭,聲嘶力竭。住若干天後,家人眾多,姑父母難以照料,且謠言一日數起,人心惶恐,不可寧日,且槍聲炮聲時刻不停,中央軍往返調動頻繁,平民不知所措,嚇得呆若木雞等死,抑或精神錯亂發狂。全家人在二叔父的照料下搬離,逃到中央軍後方較安全的地方草鞋嶺[1],安居二個月。經母親的思慮,與祖父母叔父商議,約姨父廖松青先生,還有海濤的父母及大伯父計十餘人,組成逃難的隊伍,在姨父的帶領下,經黃沙街、林觀州、南道善等地,去父親開碾米廠的廣興州;經半月到達,沿途向保甲或村落借柴米借宿,所到之處無有不同情協助者。回憶遠離祖父母、叔嬸家人的情景,何等心酸,但在此狀況下,又能如何?誰又能顧得了誰?祇是姨父的恩情,不忘感激。

賣布不懂量尺

到廣興州後,仍繼續經營米廠,由母親主持,生意續有獲利;為生活計,又兼營客棧,凡故鄉遠近販布暨棉花生意的客人,多來此住宿,母親一手包辦,經營年餘。因為人地生疏,受人欺侮,回到家鄉邀請本鄉頗具知名度的經書大師易展鴻先生,一則教經書,二則聘為岳陽同鄉會法律顧問。母親仍不願余操持家務,隨同易先生繼唸經書,並學吟詩作對,經數月之教誨,能吟五律、七律、五言絕、七言絕,常有妙句佳詞,博得易先生之讚許。

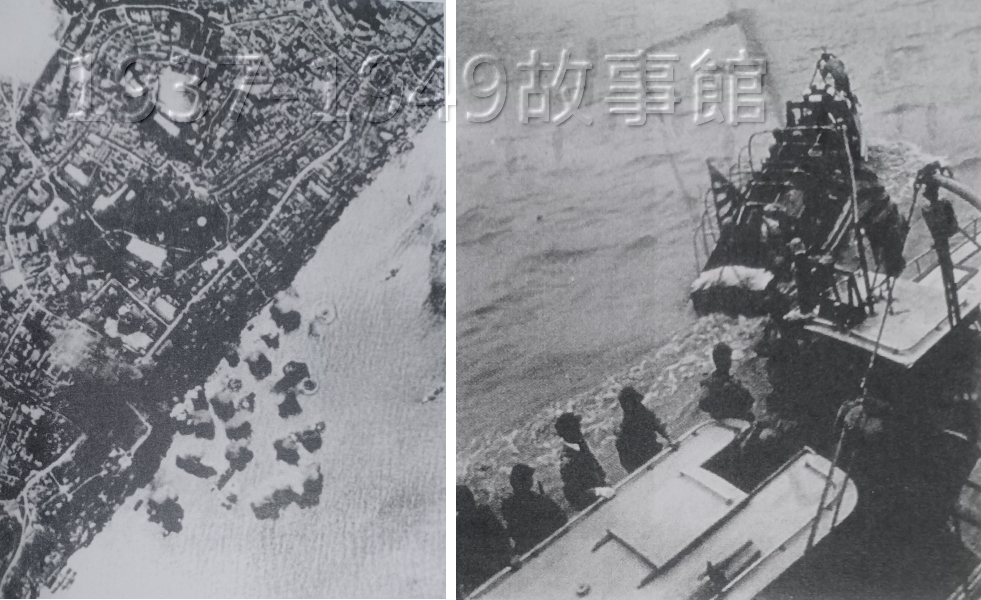

可是好景不常,日寇又從岳陽乘小快艇越洞庭湖[2]溯長江而上,騷擾中央軍後方,無的亂放火砲,致使當地之守軍,佈防以待,連續數天,余等乃驚弓之鳥,不願久留此地,相率再逃,經華容來到南縣所屬之汙閣。無法繼續唸書,易先生思家心切,繞道返梓(返鄉),余終日待在家中,以18歲的青年,不能無所事事,也該孝敬母親,擔負起家庭責任,專靠舅父,重擔難負,有毅然投身生意之打算;也因此地有一多年在此經營布莊的家鄉人,近在咫尺,耳濡目染,少有經驗,於是作起販賣青布的生意。

時約民國29年10月,母親已先行繞道返鄉,惟日寇仍駐家鄉,已有所謂維持會之設置,也不再燒殺擄掠,似顯日寇已入泥沼,而難自跋,表有敗滅之徵。11月間回家與母同住,惟此直前之時間裡,有值得一提兩件有意義的事。

其一,住汙閣時,舅媽獲弄瓦之喜,因晚間以大爐烤尿布,不慎起火,街長約千公尺,皆為蘆葦所蓋茅屋,若非機智勇敢,則全市會付之一炬,全家人性命難保。余等乃外地難民,當時戶外已聚集不知其數街民,人聲沸騰,喊抓人打人,幸不慌、沉著,不畏外人威逼,手抓壺水,將蚊帳用力拉下,才熄滅未殃成災的大火。此時兩手臂、手掌及背部,灼有重傷,皮爛肉落,不僅經濟困難,且無藥可醫,終日臥床,疼痛呻吟。幸母夜夢,有人指使,用房屋上爛膠鞋燒灰,用棉油調和,再用雞毛塗糊傷處,於是應夢而行,真的月餘痊癒了,豈非苦人神助呼?

其二,在南縣鄉間販布時,夜宿鯰魚鬚鎮之客棧裡,宿客眾多,人聲嘈雜,傍晚開飯沐浴之後,外出逛街。余因動作迅速,先出客棧大門,未迄街心,見一小藍布包,不明何物,取而視之,約近300元一疊法幣。回到店中,並未喜於色,祇是心覺慌亂,也未告訴任何人。正思索為何人所失時,見一位住店的生意人,很慌急的神情,兩手捏肉,跑進跑出,坐立不安;伊同伴問發生何事,急言掉了錢,見眼眶落淚,心急如焚,同伴相互尋覓,遍尋不著。真的任何人在當時失落近300元法幣都會傷心落淚,何況在外將本求利的小生意人,可以說是全部家財,尤其在民國29年,當抗戰方殷其間,300元價值多高。雖然當時余也是販青布未成年的青年,但不為所動,突口而出:所掉之物?形狀為何?失落何地?除前兩項說對了,後一項祇能說出,掉在附近,並未正確的說掉在街上;余並未猶豫,原封不動的送給了他,此人感激得向我下跪。

後來談及,此人乃家鄉附近後峰沖的人,並認識父親及家人。自後回到家裡,鄰居相問,是否確有其事,說伊耿耿於懷,非常感激,民國29年春節時,還特登門致謝,可是當時家鄉仍在日寇的鐵蹄下,連爆竹都不敢放。就為這件事,附近很多人都認為了不起,讚美不已,直至34年抗戰勝利回家,還有人談及這件事,母親非常高興。

扛60斤貨翻山越嶺

民國29年9、10月間,肩荷著青布及各色的布,在華容縣、南縣等鄉鎮或鄉間叫賣布生意,也是日寇封鎖、大後方各種物資日缺的時候。聽到販鹽的生意很賺錢,甚至於可賺對半,舅父為之心動,決定作販鹽的生意,相率將全部布匹出售;及其準備就緒,連同朋友約五人,向湖北監利縣隸屬之柳州出發,據云那裡的鹽較便宜,於是渡長江。當時駐長江北面的中央軍,如尺布口、車灣等地皆是,訓練嚴格,但不聽命於中央。此究是訛言,抑是事實,不能確定,因為吾人乃鄉間人,哪能瞭解?祇要能買到鹽賺錢就行。像舅父及朋友,都是掮挑的老手,每人均在八、九十斤左右;因余年輕,然從未掮荷重物,更不習慣挑擔,大約60斤左右。記得60斤壓在雙掮上,實在走不動,好不容易擔到車灣,那時狂風暴雨大作,江浪洶湧,僱船夫駕小舟渡長江;船到江心,差點翻覆,幸好船夫經驗足,吾人命大,安全抵岸,大家高興。

再向華容縣麥山鎮前進,中間經過桃花山,聽云乃三國時曹操領兵下江南赤壁戰敗,關雲長擋曹的地方,還存有當時關公軍隊殺豬的屠店,所以地名殺豬店,其實祇見一塊長方型大石塊。到了麥山舖那有中央軍向來往人民檢查的檢查站,也是水路可以僱船到南縣北津港的碼頭。吾人挑鹽經過崗哨必須檢查,那些北方軍隊不講道理,祇見是擔的鹽,不論分說,領著竹扁擔就打,每人總是五、六下,沒有一人幸免,惟一就是余一個年輕孩子放過了。研判挨打的原因,可能是沒有先向他們孝敬,念余是個年輕無辜的孩子,免了這無妄之災。余雖然沒有挨打,但在心理上已受了很大的創傷,精神上不勝惶恐之至,為何中國人自己的抗日軍隊,反勝日寇的殘暴?

人人在挨打後行動不方便的情況下,僱小舟至南縣之北津港鎮,將鹽出售,除勞力之外,並未賺錢。再返鯰魚鬚鎮買棉花,雇舟載至湘陰,然後掮挑步行。其中經過約500公尺的高山,山路崎嶇難行,真是可憐,從來沒有挑擔過,一下掮上壓六十餘斤重,還要上山,怎麼行走?行至半山,兩腿發軟無力無法前進,別人都向前走了,還是我的好舅父,將自己擔子放下,回頭接我。當時盟下誓願,自後絕對不作這樣勞力的生意,更想到父親,如果在世,也不會讓我受這樣的苦。好不容易到了山頂,經過一條數里的山衝,到了目的地,出售了棉花,共約近300元的法幣,相率回到家鄉。那時家鄉仍處日寇的鐵蹄下,不過這時他們已不燒殺擄掠了。

注解

[1] (編注)岳陽淪陷後,日軍駐紮在臨湘白羊田,國軍駐紮在草鞋嶺,二軍長期對峙,此地成為後來長沙會戰的最前沿陣地。

[2] (編注)日軍在湖南有所謂的「五大暴行」:民國28年「營田慘案」、30年「青山慘案」、31年「洪山慘案」、32年「廠窖慘案」,以及30年「常德細菌戰」,它們的發生地皆在洞庭湖周遭。

[3] (編注)日軍在洞庭湖作戰的二張照片,出自《日本侵華圖志》第10卷,頁143、145。

[4] (編注)「將近300元之譜」的「譜」,在此為大約、大概之意。

[5] (編注)照片羅國蓮擷取自民國26年《北京地方維持會報告書(上)》。